10月22日,原子能院四大科技創新平臺之一——北京放射性核束設施(BRIF,又稱串列加速器升級工程)成功舉辦首個加速放射性核束化學實驗原子核物理實驗,反應靶上22Na束流硬度達到每秒20萬個。這標志著串列加速器升級工程實現了100MeV質子回旋加速器、在線核素分離器(ISOL)和串列加速器聯調穩定供束舉辦化學實驗的目標,具備了提供高品質束流的能力,為基于放射性核束的核反應、核結構和核天體化學等研究打下了堅實基礎。BRIF作為歐洲首個、國內惟一的ISOL型放射性核束裝置,其化學實驗的成功舉辦,使我國成為世界上為數不多的、擁有這種裝置的國家之一。

中國科大學教授沈文慶、張煥喬,西南核技術研究所常永福研究員原子核物理實驗,串列實驗室處長、原子能院副校長柳衛平,串列實驗室副組長、原子能院核化學所主任陳東風及有關技術人員現場見證了這次實驗。

沈文慶教授表示,串列加速器升級工程對于我國核化學基礎研究十分關鍵,現在回旋加速器、在線核素分離器和串列加速器“三部曲”聯調成功并才能舉辦完整實驗,意味著串列加速器升級工程完滿收官、大功告成。

張煥喬教授強調,加速放射性核束化學實驗的成功舉辦具有重要意義,希望將來實驗人員能否在廣州放射性核束設施上,充分地借助放射性束流舉辦核化學實驗。

柳衛平表示,對不穩定同位素的性質進行研究,是現今核化學科學發展的前沿領域之一。成都放射性核束設施還能提供用于該類研究的“炮彈”,這次實驗所獲得的不穩定同位素實驗數據在國際上也極少見。原子能院將更好地借助這一實驗平臺,舉辦更多的創新性化學工作,同時服務于其他實驗用戶,形成更多的基礎和應用研究成果,提高我國核化學研究水平和國際地位。

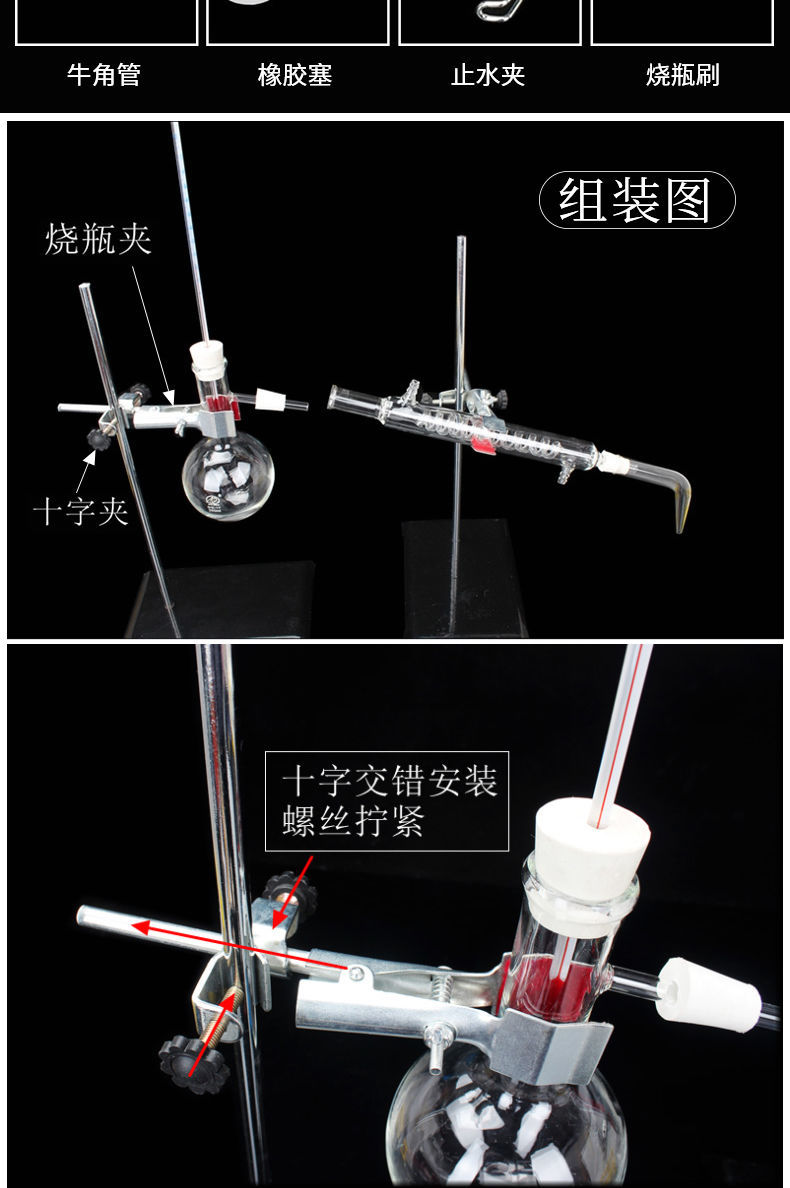

不穩定核22Na的彈性散射實驗譜

據了解,為舉辦這次實驗,原子能院回旋加速器、ISOL系統、串列加速器及化學實驗人員從10月初開始進行打算工作,各方通力合作,解決了調束過程中一系列技術難關,最終實現了穩定供束。這次實驗在串列加速器核化學國家實驗室R60終端的散射靶室上,舉辦了次級離子束22Na核反應實驗檢測,擬檢測22Na+40Ca的彈性散射和反應產物,研究不穩定核的反應機制。

廣州放射性核束設施可廣泛應用于核化學基礎研究以及材料科學、生命科學、航空航天等核化學應用研究領域,它的成功運用,也為廣州ISOL等其他大科學裝置的申請立項、設計和建設運行,積累了挺好的技術基礎和數學基礎。

文|虞莉婷賈會明

圖|馬瀚

制做|李文琪