提起2008年,5?12蘆山水災仍然是中國人難以避開的一個話題。

那場8.0級特大地震及其引起的崩塌、崩塌等次生水災,旋即間幾乎毀損了災區全部交通基礎設施與通訊設備,直接造成應急通訊車未能開進現場,震中歷時數小時處于失蹤狀態。為防止錯過抗洪搶險的黃金期,通訊軍隊只能借助人力背著一根根光纜登山進軍災震區,緊急搭建出一條條信息賑災通道。

現在,這些“人肉背光纜”的救災方法將有望被徹底改變。

日前,北京學院固體微結構化學國家重點實驗室祝世寧教授團隊謝臻達院士、龔彥曉院長課題組首次使用光學中繼,并將光學中繼的節點放在處于飛行狀態的大型無人機上,成功實現了糾纏光子分發實驗。

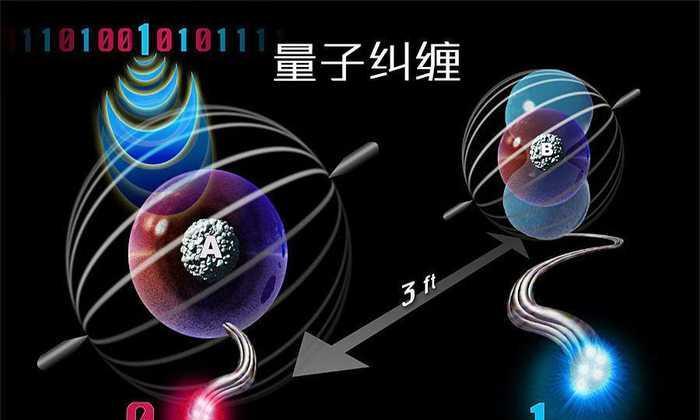

圖|未來機載量子網路(來源:)

她們開創性地引入了無人機元素來交換量子信息和建立量子信息網路,進而實現了更遠和更廣的覆蓋范圍;同時,還極大便利了多節點聯通量子網路的搭建,做到“即搭即用”、機動靈活;這些聯通式的量子網路,還可以作為一種新型量子通信平臺,與已有的地基(光纖)、天基(衛星)量子鏈路功能互補,建立實用化的量子互聯網。

該研究成果于1月15日發表在《物理評論快報》()上,標題為《以無人機為聯通節點的光中繼糾纏分布》(-usingasnodes)。論文共同第一作者為研究生劉華穎、田曉慧、范鵬飛、顧昌晟。

圖|相關論文(來源:)

“這項技術一旦成熟,目前由光纜聯接的相對固定的基站能夠用帶有光學中繼的無人機取代,實現量子加密的光通訊,‘讓那些基站飛上去’,因而廣泛應用于一些特殊場景,例如在水災、泥石流等洪災發生后進行救災搶險,或則是海上航行及其他地形復雜區域繼續用網時等。”南京學院電子科學與工程大學院士、博士生導師謝臻達告訴。

以無人機為中繼站量子傳輸速度,破解局域量子網路搭建兩大挑戰

仍然以來,量子通訊都被視為實現無條件信息安全傳輸的最佳途徑。但是,要構建真正實用的量子通訊網路,仍面臨著一些根本挑戰。

第一,當前的單光子編碼的量子鏈路只能構建在點對點上,除了未能在多個目的地之間發送量子信息,更難以依照實際需求在位置和時間上進行變化,而且還要不受天氣條件的影響;第二,量子通訊對于鏈路遺失非常敏感,這除了會增加數據速度,都會影響安全性。并且在光纖等常規光通信信道中,鏈路遺失又顯然是不可防止的。

而要徹底解決上述兩大挑戰,并搭建出自由空間量子光通信系統,就須要借助耗損小、保真度高的光中繼系統。只有這樣,能夠盡量避開光傳輸過程中衍射耗損引致的成分辨率增加和噪音的降低,能夠在保證安全性的前提下,以較高的傳輸速度實現長距離量子信息傳輸。

該研究團隊以無人機作為搭載中繼器的聯通平臺,將量子糾纏光源和光中繼系統分別搭載在兩架無人機上,在數千克荷載限制內實現了單光子高精度跟瞄接收和重新發射,借助光中繼系統中多模光纖的耦入耦出,將高斯光束重新整形后發出,以此一舉解決掉衍射耗損問題。

圖|相關實驗(來源:)

如上圖所示,糾纏光子對在一個無人機(右側)上形成,其中的一個光子直接傳輸到地面接收端(藍色光路),另一個通過第二架無人機的光中繼再傳輸到地面接收端(藍色光路)。這些光學中繼除了可以引導單光子光束,并且在偏振光補償以后,光子通過多模光纖(ModeFiber,簡稱SMF)被投到第二個收發器單元,便于向目的地或下一個節點進行重新準直,但是每位收發器都包括一個望遠鏡及其捕獲、指向和跟蹤(,,and,簡稱APT)系統。

實驗中,糾纏光子在分發距離1千米的情況下測得了2.59±0.11的貝爾不方程(-Horne--Holt,簡稱CHSH)的S值,證明了這些光學中繼高度保持了光子對的糾纏特點,是一種有效的量子鏈路。

謝臻達直言,回顧整個研究過程,遇見過好多困難。例如,為驗證該項技術在不同條件下的性能表現量子傳輸速度,她們要在野外進行實地實驗,因此先后輾轉多地,包括北京、石家莊以及西安等,條件也比較堅苦。

但最大的難點還在于大型化元件與設備的設計與開發。據介紹,為增加光學元件以及整個系統的規格和重量,把中繼節點和糾纏源節點都裝進其設計的飛行時間更長的八涵道無人機中,她們設法通過光學熔斷器讓每位鏈路寬度都保持在400m以下,使之保持在系統的瑞利衍射極限676m之內,因而使衍射耗損可以忽視不計。

另外,望遠鏡光束孔徑只有26.4mm,以及重型、高能見度的緊湊機載糾纏光子源等,這樣就使總有效荷載重量保持在11.8公斤以內,起飛重量為35公斤,兩架無人機的實現聯接時間達到40分鐘。

圖|AEPS、APT系統的結布光與性能(來源:)

謝臻達強調,她們研制的這些便攜式系統,具有實用的、低成本的特性,適用于多節點結構,容許進行大批量生產。而且她們目前所使用的商用部件規格比實際須要的要大,這也給了她們系統進行不斷減肥的空間。

“從1到2的跨越”

事實上,早在2017年,該團隊就開始了相關研究,并于2020年1月首次成功實現了基于一架無人機的糾纏光子分發實驗,該成果發表在刊物上,論文標題為《基于無人機的聯通量子網路糾纏分布》(Drone-based)。

“在這項工作的基礎上,我們完成了‘從1到2’的跨越,”謝臻達表示,“簡單來說,就是今年我們是借助一架客機,去年做到用兩架無人機在空中領域搭建量子鏈路,我們稱之為光學中繼糾纏分發的實驗,這個實驗的意義在于,一方面是引入了自由空間的光學中繼,通過無人機這些聯通節點重構了單光子波前,從而克服光學中繼器的耗損困局。另一方面,第一次在自由空間上將兩個聯通量子節點聯接上去,基于此就可以把自由空間中的聯通量子鏈路推廣到多節點的聯接,乃至建立多節點的網路,這樣就能否在任意時間、任意空間實現最大化的鏈接覆蓋。”

所以,此次的進展意味著,她們朝著建立無人機聯通量子信息網路的方向跨出了關鍵一步。

談及應用一架無人機與兩架無人機在技術原理上是否存在差別,謝臻達介紹道,從數學的概念上講,這次實驗做的依然是建立聯通量子鏈路,但不同之處主要包括兩點:第一點是此次研究須要借助更精確的光學裝置,讓光子無損地發射至第二架無人機上,并在接收后再發射出去,所以這對光的接收與對準跟蹤進度都提出了很高的要求。第二點,此前的工作是在一個聯通節點與一個地面的節點之間進行,相對難度較低,而如今借助兩架飛行當中的無人機,這或許對于電路的跟蹤精度和飛行速率等也提出了很高要求。

怎么建成世界上首個大型機載量子鏈路?

“這個領域國際上仍然有好多人想做,好多人在做,但只有我們率先將量子光源這種關鍵的技術關節打通了,因而實現了無人機在量子網路的真正落地與應用。”謝臻達表示。

他告訴,她們之所以舉辦這一研究,并成為國際上首個成功搭建出機載量子網路的團隊,一方面源自上海學院的卓越計劃的推進,另一方面是其團隊具有天然的技術優勢—可直接從北京學院介電體超晶格實驗室研究積累中吸取技術“營養”。

據了解,該實驗室從上世紀80年代就開始專注于光學微結構研究,包括量子光學、微納米光學等,經過數六年積累,實驗室成功研制出世界上第一塊載流子的光量子芯片,實現多種各樣光學器件的集成化,將光量子節點集成到容積更小的芯片上,這種實驗成果在很大程度上為她們后來的實驗奠定了基礎,讓無人機搭載光子訊號成為可能。

據悉,謝臻達本人還是一個不折不扣的無人機愛好者,之前還在各類無人機模型大賽中獲得過亞軍,對無人機的熱愛、興趣與了解,給了他把無人機與量子網路相結合的靈感。

圖|謝臻達

謝臻達,北京學院電子科學與工程大學院士、博導,2005年專科結業于北京學院,2011在北京學院獲得博士學位,2011年至2016年先后在德國波蘭學院、加州學院紐約校區任博士后和研究科學家。截至目前,已在、、扥等海內外刊物上發表SCI論文40余篇。

謝臻達告訴,在團隊的構想中,無人機的用處就在于其有大的,也有小的;有飛得高的,也有飛得低的。將來她們將順著兩個不同的思路來繼續推進這一研究:

一是“往低空大型化走”。不斷旨在于促進無人機大型化,重量達到數百克甚至數十克,同時使其低空飛行,進而建立近距離的局域網,并逐漸實現真正面向終端用戶。

二是“往高空遠距離走”。借助技術將量子訊號搭載到飛行在高空平流層的無人機上,高空由于空氣比較黏稠干凈,所以大大降低了空氣耗損,因而能讓訊號傳得更遠,甚至可達到“穿越幾百公里”,在這基礎上才能建立出一個廣域網,從而滿足城市省域乃至全省的訊號需求。在本次實驗中,光子的傳輸距離為1公里,但該團隊表示若將無人機聯通到更高的位置,將可傳輸300公里。

謝臻達介紹道,這些借助無人機打造的光學鏈路具有可擴充性,比如可以實現自由空間的高速激光通訊,與現有的無線形式傳播相比,其帶寬更大,傳播速率更快,這對5G甚至于將來的6G技術來說都十分重要。并且它還可以通過量子加密的形式,在保證大容量的信息傳輸的同時,還能達到很高的安全性。