上海時(shí)間8月26日23時(shí),刊物在線發(fā)表西湖學(xué)院生命科學(xué)大學(xué)盧培龍研究員課題組與芝加哥學(xué)院DavidBaker等課題組合作的人工設(shè)計(jì)跨膜蛋白質(zhì)的最新研究:《跨膜孔蛋白的計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)》(ofPores)。該研究在世界上首次實(shí)現(xiàn)了跨膜孔蛋白的精確從頭設(shè)計(jì)。

芝加哥學(xué)院徐純福博士和西湖學(xué)院生命科學(xué)大學(xué)盧培龍研究員為該文的共同第一作者,盧培龍研究員、華盛頓學(xué)院A.院士和DavidBaker院長(zhǎng)為該文的共同通信作者。據(jù)悉,札幌學(xué)院、劍橋?qū)W院的多位研究人員也在該項(xiàng)研究中做出重要貢獻(xiàn)。

全文鏈接:

(一)從三個(gè)基本概念說(shuō)起

要理解這項(xiàng)研究,首先要從3個(gè)基本概念說(shuō)起:膜蛋白、通道蛋白/跨膜孔蛋白和蛋白質(zhì)設(shè)計(jì)。

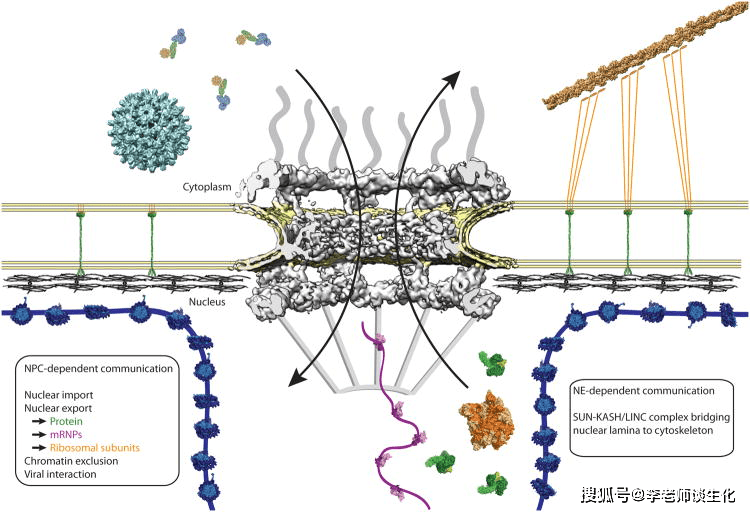

膜蛋白是指生物膜上的蛋白質(zhì),是生物膜功能的主要承當(dāng)者,介導(dǎo)了細(xì)胞與外界環(huán)境之間的物質(zhì)交換與信息傳遞,而且是能量代謝的重要參與者。假如我們把細(xì)胞想像成一間房間,那膜蛋白就是這間房間的陽(yáng)臺(tái),陽(yáng)光、空氣不斷通過(guò)這個(gè)房間的不同陽(yáng)臺(tái)與室外進(jìn)行交換。

通道蛋白,是膜蛋白的一種,相當(dāng)于這間房間其中一扇窗子,作為物質(zhì)跨膜轉(zhuǎn)運(yùn)的通道,它在神經(jīng)訊號(hào)傳遞、細(xì)胞程序性死亡等復(fù)雜的生理活動(dòng)中起到了至關(guān)重要的作用,是好多重大人類癌癥的抗生素作用靶向,也作為蛋白質(zhì)工具被廣泛應(yīng)用于生物技術(shù)與研究。本次研究所設(shè)計(jì)的跨膜孔蛋白,就隸屬于通道蛋白。

蛋白質(zhì)設(shè)計(jì)是合成生物學(xué)領(lǐng)域的核心技術(shù)和新興的前沿學(xué)科。蛋白質(zhì)設(shè)計(jì)通過(guò)編排蛋白質(zhì)的多肽序列,使其能否自發(fā)折疊產(chǎn)生所須要的三維結(jié)構(gòu),并具有一定的功能。蛋白質(zhì)的從頭設(shè)計(jì),即完全基于生物化學(xué)與生物物理原理,不依賴現(xiàn)有的天然蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu),從頭搭建、設(shè)計(jì)具有全新結(jié)構(gòu)和全新功能的蛋白質(zhì),可以幫助我們探求整個(gè)蛋白質(zhì)序列折疊空間。較之大自然界演變的蛋白質(zhì),人工設(shè)計(jì)的蛋白質(zhì),能在性能方面夠好滿足我們特定的需求。

(二)盧培龍她們做了哪些?

在本項(xiàng)研究中,盧培龍實(shí)驗(yàn)室與合作團(tuán)隊(duì)一起,成功設(shè)計(jì)了由兩層ɑ螺旋同心環(huán)組成的2種跨膜孔蛋白(圖1),分別可以選擇性通透不同分子規(guī)格以及帶電性質(zhì)的溶質(zhì)。

圖1.兩層ɑ螺旋同心環(huán)組成的跨膜孔蛋白結(jié)構(gòu)示意圖

首先,研究人員通過(guò)對(duì)ɑ螺旋結(jié)構(gòu)進(jìn)行參數(shù)化設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)了由12個(gè)螺旋和16個(gè)螺旋組成的水溶性方式的孔蛋白。其中,12螺旋的孔蛋白(六聚體)孔徑約為3.3?,16螺旋的孔蛋白(八聚體)孔徑約為10?。通過(guò)對(duì)設(shè)計(jì)孔蛋白進(jìn)行重組抒發(fā)、純化、鑒定與結(jié)構(gòu)驗(yàn)證,研究人員證明所設(shè)計(jì)的孔蛋白性質(zhì)十分穩(wěn)定(例如結(jié)構(gòu)較之天然蛋白,具備對(duì)低溫更好的耐受性),并具有與估算設(shè)計(jì)模型相一致的三維結(jié)構(gòu)。

圖2.本研究所設(shè)計(jì)的16個(gè)螺旋組成的跨膜孔蛋白的3D復(fù)印模型

在此基礎(chǔ)上,研究人員設(shè)計(jì)了相應(yīng)的跨膜孔蛋白。電生理實(shí)驗(yàn)表明,12螺旋跨膜通道蛋白可以通透離子,而且具有對(duì)鉀離子的選擇性;換句話說(shuō),這些蛋白可以特異性選擇通透某一種離子。在脂類體實(shí)驗(yàn)中,16螺旋跨膜納米孔蛋白可以通透分子量約為1000道爾頓的螢光分子,而12螺旋通道蛋白則不能;即該種孔蛋白作為“篩子”,也對(duì)分子的空間大小有所要求,當(dāng)分子滿足這個(gè)“孔”的“大小”,就可以穿透;這也與兩種孔蛋白各自的孔徑相符。最后,研究人員解析了16螺旋跨膜納米孔蛋白的冷藏電鏡結(jié)構(gòu),與設(shè)計(jì)模型十分一致,證明了所開(kāi)發(fā)的從頭設(shè)計(jì)方式的確切性。

這項(xiàng)研究是世界上第一次實(shí)現(xiàn)對(duì)跨膜孔蛋白質(zhì)的精確從頭設(shè)計(jì),有助于人們更好地理解物質(zhì)跨膜轉(zhuǎn)運(yùn),即細(xì)胞在新陳代謝等生命活動(dòng)過(guò)程中進(jìn)行正常物質(zhì)交換的基本原理,為人工設(shè)計(jì)具有重要功能的跨膜蛋白質(zhì)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

這也為人工蛋白質(zhì)后續(xù)可能的應(yīng)用打開(kāi)了房門(mén),有望為納米孔基因測(cè)序、分子檢查等生物技術(shù)提供新的測(cè)量手段。諸如:人工設(shè)計(jì)具有特殊通道結(jié)構(gòu)的納米孔蛋白,可應(yīng)用于納米孔測(cè)序技術(shù),提升DNA納米孔測(cè)序技術(shù)的精度;人工設(shè)計(jì)全新官能團(tuán)門(mén)控的通道蛋白,將能推動(dòng)基于通道蛋白的分子測(cè)量技術(shù)等。相當(dāng)于我們可以在一間房間里設(shè)計(jì)不同的“窗戶”,實(shí)現(xiàn)不同的功能。

(三)最大的挑戰(zhàn)是“控制它的形狀”

盧培龍常年旨在于蛋白質(zhì)設(shè)計(jì)方向的研究,早在2018年,他就實(shí)現(xiàn)了多次跨膜蛋白三維結(jié)構(gòu)的精確設(shè)計(jì),證明了計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)的蛋白質(zhì)序列可以在膜環(huán)境中自發(fā)折疊產(chǎn)生與設(shè)計(jì)模型一致的穩(wěn)定三維結(jié)構(gòu)(研究成果發(fā)表于刊物)。本次研究是基于往年研究成果取得的最新突破。

圖3.盧培龍研究員與跨膜孔蛋白模型

它的難度在于,跨膜孔蛋白/通道蛋白與跨膜蛋白一樣細(xì)胞膜水通道,都屬于膜蛋白,并且具有更大的比表面積和相對(duì)低密度的分子內(nèi)互相作用,從頭設(shè)計(jì)跨膜孔蛋白的難度更為繁重;同時(shí),進(jìn)一步來(lái)講,怎樣在設(shè)計(jì)跨膜孔蛋白結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)之上,實(shí)現(xiàn)選擇性離子轉(zhuǎn)運(yùn)和小分子通透的功能,也面臨著巨大挑戰(zhàn)。也就是說(shuō),在研究過(guò)程中,怎樣設(shè)計(jì)多肽的序列排布,自發(fā)產(chǎn)生特定結(jié)構(gòu)的孔蛋白,讓在微小規(guī)格上的蛋白質(zhì)“長(zhǎng)成特定的樣子”,并具有特定的轉(zhuǎn)運(yùn)功能,是研究的重難點(diǎn)。

研究團(tuán)隊(duì)進(jìn)行過(guò)兩個(gè)版本的設(shè)計(jì),首個(gè)版本的孔蛋白在空間上具有更為蜷曲的超螺旋細(xì)胞膜水通道,因而并沒(méi)有產(chǎn)生穩(wěn)定的孔蛋白;她們對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行了持續(xù)的改進(jìn)、驗(yàn)證,對(duì)孔蛋白空間結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行了調(diào)整,最終獲得了成功。

接出來(lái),西湖學(xué)院盧培龍研究組將繼續(xù)通過(guò)蛋白質(zhì)設(shè)計(jì),為人類提供全新的蛋白質(zhì)設(shè)計(jì)方式和自然界中不存在的蛋白質(zhì)工具,滿足生物技術(shù)與生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的需求。

在這項(xiàng)研究中,蛋白質(zhì)從頭設(shè)計(jì)工作得到西湖學(xué)院高性能估算平臺(tái)的支持,冷藏電鏡數(shù)據(jù)采集于西湖學(xué)院冷藏電鏡平臺(tái),蛋白質(zhì)質(zhì)譜剖析完成于西湖學(xué)院質(zhì)譜平臺(tái);本工作獲得了國(guó)家自然科學(xué)基金委、西湖實(shí)驗(yàn)室、騰訊基金會(huì)的經(jīng)費(fèi)支持。