原創科技商報科技商報

◎科技商報記者吳羊毫

上海時間1月7日零時,中國科學技術學院院長潘建偉團隊在世界頂尖學術刊物《自然》()刊物上發表題為《一個超過4600公里的集成星地量子通訊網路》的研究論文。文章覺得,這項工作表明量子技術成熟到了足以實用的地步。通過地面光纖及衛星將更多國家量子網路聯接上去,全球量子網路可以實現。

《自然》雜志審稿人評價稱,這是月球上最大、最先進的量子秘鑰分發網路,是量子通訊“巨大的工程性成就”。

從32分米到4600公里

1989年,當首個量子秘鑰分發(QKD)實驗在IBM實驗室外實現,線路只有32分米。現在,在“墨子號”量子通訊實驗衛星和滬寧干線的交互下,中國早已實現了4600公里的量子保密通訊網路,并為超過150名用戶提供服務。

量子秘鑰是根據量子不可克隆定律,一個未知的量子態不能否被精確地復制京滬保密量子通訊研發的股票,一旦被檢測也會被破壞。為此,一旦有人泄露并企圖自行讀取量子秘鑰,一定會被發覺。

然而,不可復制也有益處,那就是工程上未能像聯通號一樣被提高。光子通過長距離光纖傳輸,必然會形成耗損。再加帶環境噪聲的影響,目前現實世界條件下兩個地面用戶之間直接通過光纖分發量子秘鑰,最遠距離只能達到約100至200公里。

在量子中繼器技術仍未成熟的情況下,距離歷時2000公里的世界首列量子保密通訊干線“京滬干線”沿途設置了32個中繼站點進行“接力”,通過網路隔離等手段保障中繼站點內的信息安全。

其實,科學家們也在探求一些更為前沿的新技術以解決距離問題。潘建偉團隊與其合作者合作,將真實環境光纖的雙場量子秘鑰分發距離從300公里拓展到了509公里。另一方面,衛星可以作為天基中繼站點。對于長距離或洲際用戶來說,因為自由空間內量子訊號衰減水平低、退相干效應可以忽視,星地QKD成了最具吸引力的方案。

“京滬干線”地面量子通訊總控室

目前,“京滬干線”地面量子通訊光纖網路已在為150多名用戶提供服務,在這方面,潘建偉團隊演示了上轉換單光子偵測器、密集波分復用、高效頂底傳輸、實時后處理和監控等核心關鍵技術,最重要的是對抗已知的量子功擊。關于星地鏈路,她們則通過急劇提高系統軟硬件設計實現了高速星地QKD。硬件方面,優化了地面接收器的光學系統,提升了QKD系統的時鐘速度;軟件方面,采用更高效的QKD合同來世成秘鑰。

據悉,她們還將星地QKD距離從1200公里提高到2000公里,相應的覆蓋角度為170度,幾乎是整個天空。南山地面站里的遠程用戶可以與“京滬干線”上的任一節點進行QKD,無需額外的地面站或光纖鏈路。

建立星地量子通訊網路

基于這種技術突破,一個集成的星地量子通訊網路成型,由一個包括700多個QKD鏈路的大規模光纖網路和兩段星地自由空間QKD鏈路組成。

星地量子通訊網

據介紹,該網路平均成分辨率可達47.8.1kbps,比此前的“墨子號”實驗高出40多倍。

光纖QKD鏈路歷時2000公里,而星地QKD鏈路歷時2600公里,兩相結合,網路內任意一個用戶可以實現最歷時到4600公里的量子保密通訊。

這么,量子通訊網路構架和管理究竟是如何進行的呢?

例如,深圳用戶想要傳輸信息,計算機向秘鑰管理系統發送懇求秘鑰的命令,并向路由器找尋精典信息傳輸的精典路徑。秘鑰管理系統檢測秘鑰是否足夠。若果是,那就是將秘鑰發送到計算機;否則,它將向量子系統服務器發送生成更多秘鑰的命令。

量子系統服務器將命令發送至量子控制系統,找到最佳的秘鑰生成路徑,發送生成秘鑰的命令。秘鑰在量子化學層中生成,儲存在量子管理系統。使用秘鑰對消息進行編碼或解碼以后,信息可以安全地傳輸給北京的用戶。

隨著量子訊號操控技術的發展,這些尚在實驗室階段的新型QKD方案也將進入實用,比如檢測元件無關QKD、雙場QKD等。將檢測元件無關QKD和校正良好的設備結合上去,量子秘鑰分發系統可以在現實條件下提供足夠的安全性。潘建偉團隊表示,“京滬干線”可以直接升級以適應這種新方案。

二六年磨一劍

1998年6月,在中科大近代化學系的支持下京滬保密量子通訊研發的股票,張永德院士和郭光燦院士牽頭發起了我國第一次關于量子信息的香山大會,標志著我國的量子信息研究拉開帷幕,中科大成為我國最早開始量子信息研究的院校。

2001年,已在量子信息方面取得國際成就的潘建偉,帶著“在中國建一個世界領先的量子實驗室”的決心從加拿大歸國,在中國科學技術學院成立實驗室。從2001年中國科學技術學院組壘砌國外首個量子實驗室,到促進建立全球首個星地量子通訊網,潘建偉教授團隊見證了我國量子信息的20年發展之路。

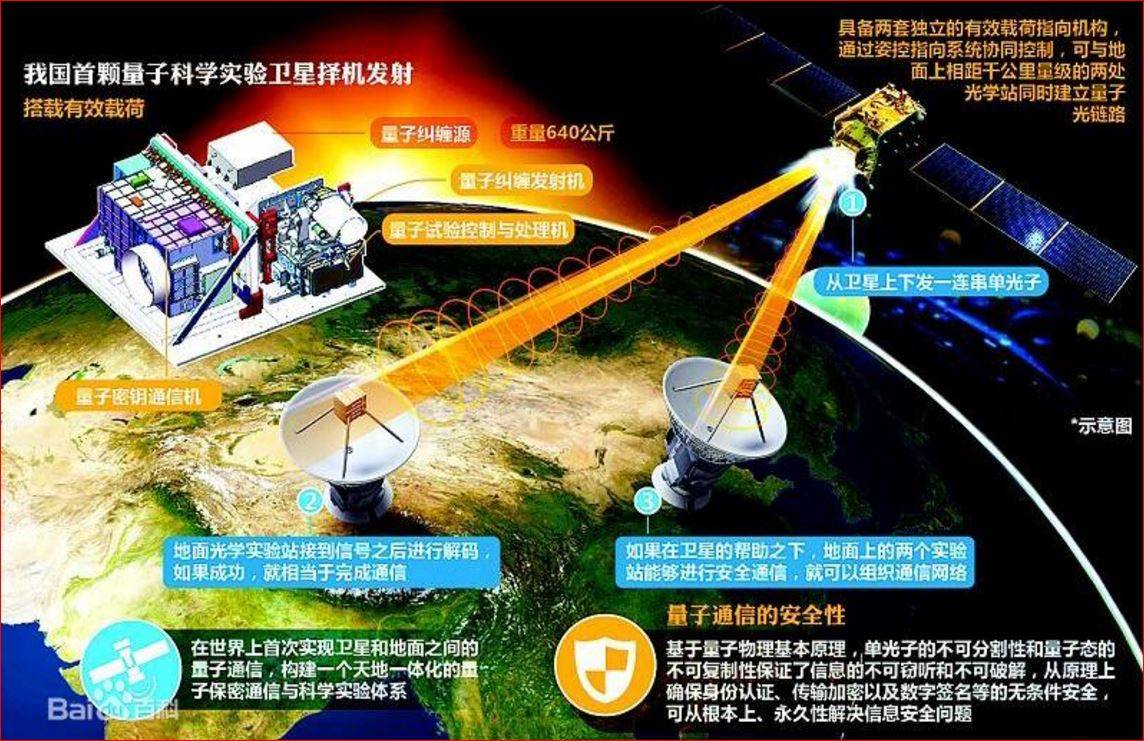

墨子號量子科學實驗衛星

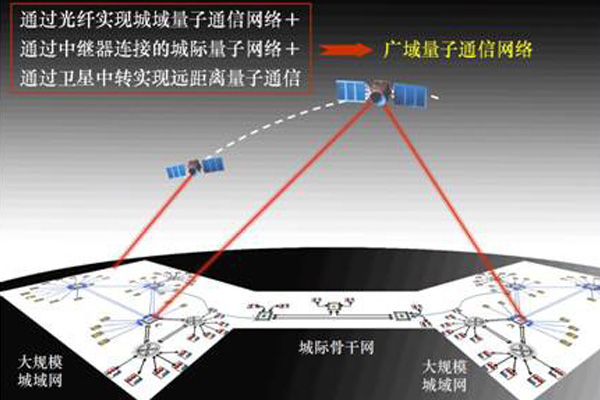

量子通訊提供了原理上無條件安全的通訊方法,可以急劇提高現有信息系統的安全性。它的發展目標是建立全球范圍的廣域量子通訊網路體系。通過光纖實現城域量子通訊網路、通過中繼器實現緊鄰兩個城市之間的聯接、通過衛星平臺的中轉實現遙遠區域之間的聯接,是廣域量子通訊網路的發展路線。

順著這一路線,潘建偉團隊將城域光纖量子通訊技術發展到了初步滿足實用化要求的水平,自主研發的量子通訊武器早已為國家重要活動提供了信息安全保障。為了建立遠距離量子通訊技術體系,2016年末,國際上首列遠距離光纖量子保密通訊骨干網“京滬干線”在南京建成。

遠距離光纖量子通訊的最終解決方案是量子中繼,其核心技術是高性能的量子儲存。“通過多年合作研究的技術積累,我們實現的冷原子量子儲存早已在原理上可以滿足基于量子中繼的500公里光纖量子通訊的需求。”潘建偉說。

通過衛星平臺的中轉來實現遙遠地點之間的量子通訊,是建立全球化量子通訊網路愈發有效的方法。在中科院的前瞻性支持和統籌組織下,通過與中科院武漢技術化學研究所、微小衛星創新研究院和光電技術研究所等單位多年的協同攻關,潘建偉團隊突破了一系列星地自由空間量子通訊的關鍵技術。

2011年,中科院迅速決策,“量子科學實驗衛星”先導專項即將立項。2016年8月16日,“墨子號”量子衛星成功發射。“墨子號”量子衛星在軌運行半年后,完滿完成了全部既定科學目標,充分驗證了通過衛星平臺實現遠距離量子通訊的可行性。結合“墨子號”量子衛星和“京滬干線”,我國建立了國際上首個天地一體的廣域量子通訊網路雛型,為將來的規模化應用奠定了堅實的科學與技術基礎。

潘建偉表示,量子通訊具有顯著的應用導向,從實驗室邁向實際應用的過程中,須要經歷基礎研究、關鍵技術研制、工程化集成與驗證等階段,之后才會實現規模化商業應用。“京滬干線”和“墨子號”量子衛星等,都是基于我國前期近20年的基礎和應用研究成果而進行的工程化集成與驗證項目,逐步推動了量子通訊的現實應用。

正是因為我國率先舉辦了規模適度的量子通訊技術驗證與應用示范,促使了我國在量子通訊領域搶占了國際領先地位。