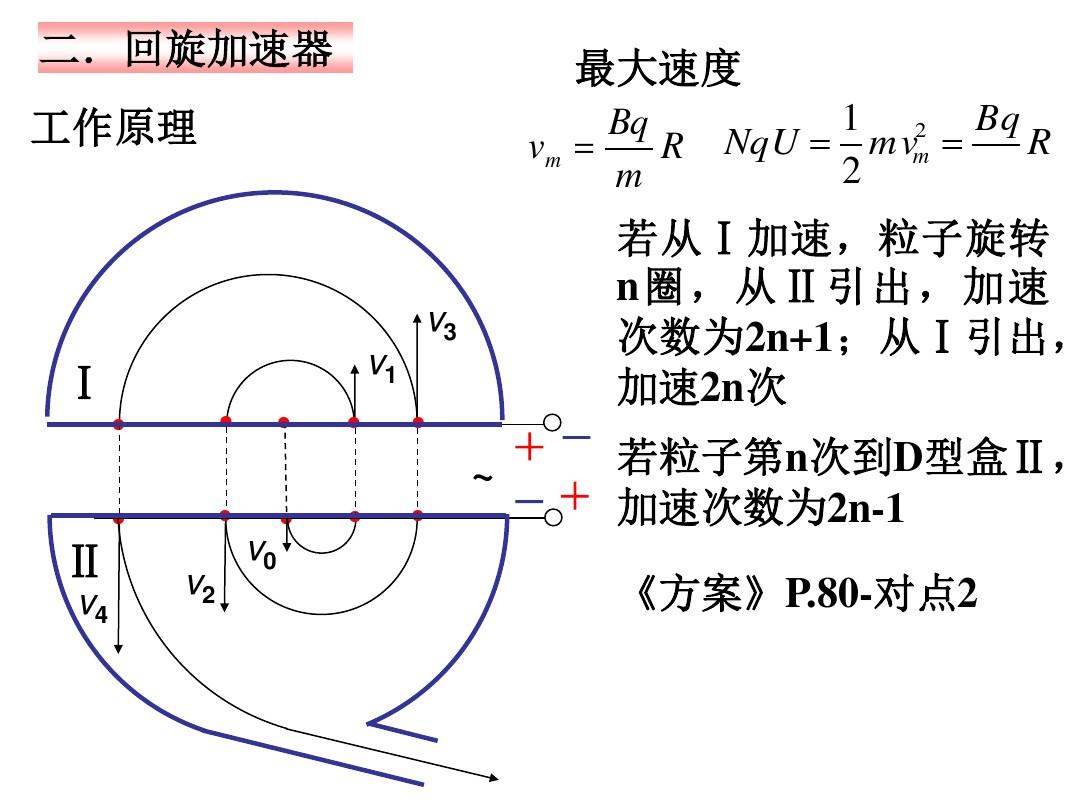

當(dāng)帶電粒子(一般是電子)垂直注入均勻的恒磁場(chǎng)繞磁力線(xiàn)作圓周運(yùn)動(dòng)時(shí),雖然粒子的速度恒定,它也具有向心加速度,進(jìn)而形成電磁幅射。由非相對(duì)論性(vc)低能電子發(fā)射的,叫回旋加速器幅射,由相對(duì)論性(v≈c)高能電子發(fā)射的,叫同步加速器幅射。它們首先是在回旋加速器和同步加速器中被觀察到的回旋加速器,因此得名。有的文獻(xiàn)上將三者合稱(chēng)回旋加速器幅射,南斯拉夫文獻(xiàn)中常稱(chēng)為磁軔致幅射。

此兩種幅射的偏振光狀態(tài)相像,都在垂直于磁場(chǎng)的方向下線(xiàn)偏振光,在沿磁場(chǎng)的方向上圓偏振光,在斜方向上通常是橢圓偏振光(見(jiàn)光的偏振光)。

兩種幅射的頻譜和角分布的特性有很大不同。回旋加速器幅射的譜是由拉莫爾角頻度Ω0,及其諧頻組成的分立譜(e和m0分別是電子的電荷和靜止質(zhì)量,B為磁感應(yīng)硬度,с為光速)。能量主要集中在頻域,諧頻成份極弱;幅射的方向性不強(qiáng)。相對(duì)論性電子的能量為γm0с2,其中v是電子速率。因?yàn)橄鄬?duì)論效應(yīng),隨著電子能量的減小,電子的質(zhì)量m=m0γ減小,拉莫爾角頻度的數(shù)值降低,并因電子速率上的差別而有所分散,因而使回旋加速器幅射的譜線(xiàn)間隔增大,線(xiàn)寬加強(qiáng)。在極端相對(duì)論性條件下,幅射譜變?yōu)檫B續(xù)的,這便是同步加速器幅射。與回旋加速器幅射相比,同步加速器幅射具有以下一些不同的特點(diǎn):

①存在一個(gè)臨界角頻度(R為粒子軌道直徑),在其附近能譜有極大值。ωωc時(shí),幅射功率譜反比于ω時(shí);ωωc時(shí),反比于

(ω/ωc)┩exp(-ω/ωc)。

隨著γ的減小,能譜的極大值向更中級(jí)的諧頻轉(zhuǎn)移。

②對(duì)于給定的磁場(chǎng),總幅射功率反比于γ2;對(duì)于給定軌道直徑,它反比于γ4,即總幅射功率隨粒子能量的減小而大幅提高。

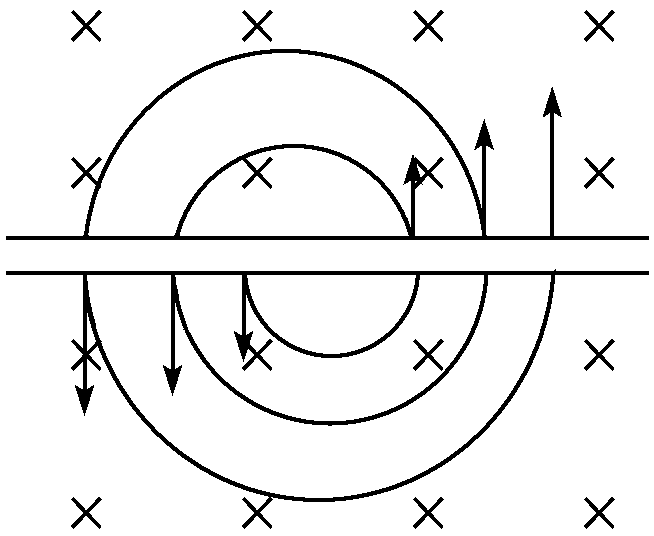

③輻射的方向性極強(qiáng),它像頭燈似地分布在以粒子運(yùn)動(dòng)方向?yàn)檩S的極窄角錐內(nèi),錐的全角長(zhǎng)度θ~1/γ(見(jiàn)圖)。電子回旋運(yùn)動(dòng)形成電磁幅射的最早理論研究要溯源到20世紀(jì)初,G.A.肖脫于1912年估算了精典原子模型的幅射。40年代,Д.Д.伊萬(wàn)年科和И.Я.坡密朗丘克以及J.S.施溫格曾考慮了這類(lèi)幅射對(duì)設(shè)計(jì)方形粒子加速器的重要性。爾后朱洪元(1948)和施溫格(1949)發(fā)展了有關(guān)回旋加速器幅射的理論,這種理論公式已納入標(biāo)準(zhǔn)的教科書(shū)。理論估算表明,同步加速器中帶電粒子能量U因幅射而形成的耗損率為q為電荷。此式表明,隨U的降低極快。據(jù)悉,對(duì)于質(zhì)量小的電子,這些幅射消耗非常嚴(yán)重(∞m0-4)。這些幅射是高能方形軌道加速器中最主要的能量損失機(jī)制。為了減輕它,一般要采用很大的直徑R。

同步加速器幅射為人們提供了一種高度準(zhǔn)直并可連續(xù)調(diào)諧的強(qiáng)光光源。非常是在真空紫外和X射線(xiàn)波段,尚無(wú)可用的激光器與之抗衡。50年代同步加速器幅射已被廣泛研究,60年代前期,日本國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)局(NBS)的K.科德林、R.P.馬登和她們的合作者開(kāi)始把的同步加速器當(dāng)成幅射源用于原子波譜的研究。近些年來(lái)日本、蘇聯(lián)、日本和歐洲許多國(guó)家都舉辦了這方面的工作回旋加速器,用同步加速器或存儲(chǔ)環(huán)發(fā)出的同步加速器幅射來(lái)進(jìn)行光物理、生物學(xué)、固體及其表面、材料學(xué)、光子散射、非線(xiàn)性光學(xué)、X射線(xiàn)全息、X射線(xiàn)顯微學(xué)、X射線(xiàn)光刻等多方面的探求和研究。這方面的研究曾經(jīng)多依靠于粒子化學(xué)學(xué)的裝置,近些年來(lái)一批專(zhuān)用的設(shè)備正在設(shè)計(jì)或制造中。

同步加速器幅射是天體化學(xué)學(xué)中一種重要幅射機(jī)制。目前普遍覺(jué)得,好多具有冪律譜和偏振光的非熱宇宙射電幅射來(lái)始于高能粒子的同步加速器幅射。這類(lèi)射電源中最知名的事例是為中國(guó)《宋史》記載的蟹狀星云中心1054年爆發(fā)的超新星遺跡。

參考書(shū)目

GA.,,.Press,,1912.

D.I.andJ.,Phys.Rev.,Vol.65,p.343,1944.

J.,Phys.Rev.,Vol70,p.798,1946.

H.Y.Tzu,Proc.Roy.Soc.,A192,P.231,1948.

J.,Phys,Rev.,Vol.75,P.1912,1949.

J.D.杰克遜著,朱培豫譯:《經(jīng)典電動(dòng)熱學(xué)》,上冊(cè),人民教育出版社,上海,1980。(J.D.,mics,JohnWiley&Sons,NewYork,1976.)

K.R.P.,J.Appl.Phys.,Vol.36,p.380,1965.