想要備好一堂課,當(dāng)然少不了一個(gè)好的教案。 詞典地理網(wǎng)特為老師們分享精彩教案,一起來(lái)看看吧~

教學(xué)目標(biāo)

知識(shí)目標(biāo):

1.了解熱力環(huán)流的形成、影響大氣水平運(yùn)動(dòng)的“三力”以及受其影響的風(fēng)向。

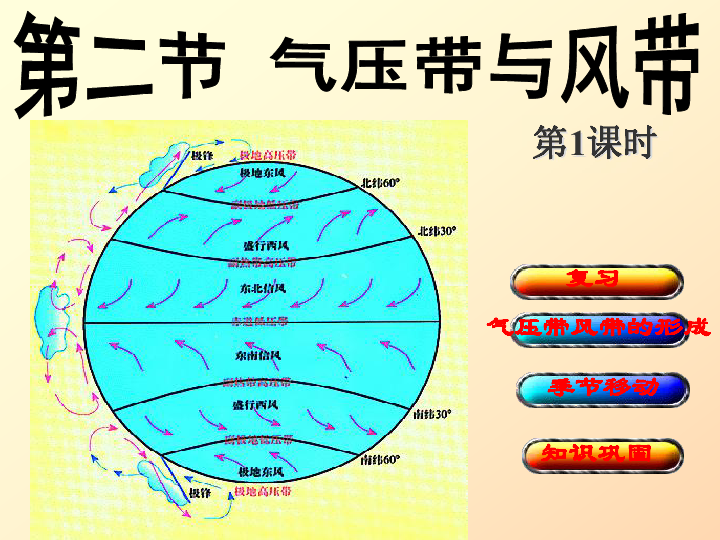

2、掌握氣旋、反氣旋的運(yùn)動(dòng)方向。

3. 在等壓線(xiàn)圖上表示大氣中的實(shí)際風(fēng)向。

能力目標(biāo):

1. 畫(huà)出氣旋和反氣旋的示意圖。

2.能看懂簡(jiǎn)單的等壓線(xiàn)圖。

德育目標(biāo):

1.使學(xué)生了解大氣運(yùn)動(dòng)與人們生活、生產(chǎn)活動(dòng)的關(guān)系,明確人類(lèi)活動(dòng)應(yīng)如何趨利避害。

2、能夠?qū)⑺鶎W(xué)知識(shí)運(yùn)用到實(shí)踐中,服務(wù)社會(huì)。

教學(xué)重點(diǎn)

1.了解熱力循環(huán)的形成。

2.了解大氣的水平運(yùn)動(dòng)——風(fēng)。

3、掌握氣旋、反氣旋的運(yùn)動(dòng)方向。

教學(xué)難點(diǎn)

1、熱力循環(huán)動(dòng)態(tài)過(guò)程引起的等壓面彎曲方向。

2、影響大氣水平運(yùn)動(dòng)的“三力”以及受其影響的風(fēng)向。

教學(xué)法

1、實(shí)驗(yàn)方法:結(jié)合本課活動(dòng),課前安排學(xué)生進(jìn)行實(shí)驗(yàn),觀(guān)察和證明熱力循環(huán)。

2.利用多媒體課件演示氣旋和反氣旋的動(dòng)態(tài),幫助學(xué)生了解其運(yùn)動(dòng)。

3、敘述方法:詳細(xì)描述三種力影響的風(fēng)向。

教具準(zhǔn)備

投影儀(電影)、多媒體

課程表

一課時(shí)

教學(xué)流程

導(dǎo)入新類(lèi):

地球周?chē)拇髿鈱泳拖褚慌_(tái)巨大的機(jī)器,日夜不停地運(yùn)轉(zhuǎn)。 其運(yùn)動(dòng)形式多種多樣,有大有小。 正是這種不斷的大氣運(yùn)動(dòng)形成了地球上不同地區(qū)的天氣和氣候。 大氣為什么會(huì)移動(dòng)以及它是如何移動(dòng)的? 這就是我們?cè)诒菊n中將學(xué)到的內(nèi)容。 下面我們來(lái)研究一下第3節(jié)的內(nèi)容。 《2.3 大氣的運(yùn)動(dòng)》(板書(shū))

新課程教學(xué):

本課的介紹可以算是整個(gè)大氣運(yùn)動(dòng)相關(guān)內(nèi)容的序言。 讓學(xué)生先閱讀課本的引言,分析引言中總結(jié)的有關(guān)大氣運(yùn)動(dòng)的內(nèi)容。

氣氛在不斷地運(yùn)動(dòng)。 大氣中熱量和水蒸氣的輸送以及所有天氣的變化都是通過(guò)大氣運(yùn)動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn)的。 這說(shuō)明了大氣運(yùn)動(dòng)的重要性。

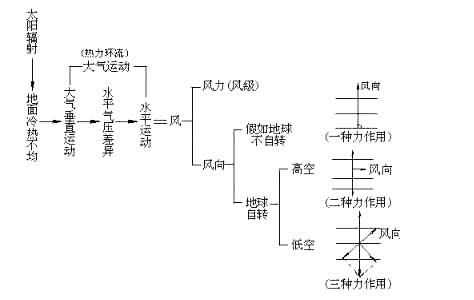

其次,大氣運(yùn)動(dòng)的能量來(lái)自太陽(yáng)輻射。 由于各緯度接收到的太陽(yáng)輻射能量數(shù)量不均,造成高低緯度溫差,這是大氣運(yùn)動(dòng)的根本原因。

第三,大氣運(yùn)動(dòng)的形式分為水平運(yùn)動(dòng)和垂直運(yùn)動(dòng)。 其中,大氣的垂直運(yùn)動(dòng)以上升或下沉的氣流來(lái)表示; 大氣的水平運(yùn)動(dòng)就是風(fēng)。

轉(zhuǎn):同學(xué)們高中物理精彩導(dǎo)入,上課前,我們安排大家觀(guān)察燒一壺水的情況。 當(dāng)鍋里的水沸騰時(shí),中間的水上升,鍋周?chē)乃鲁痢?當(dāng)一小堆紙點(diǎn)燃時(shí),紙片和灰燼從火中升起,在空氣中流動(dòng),從火的兩側(cè)下沉,然后再次進(jìn)入火中。 上述兩種現(xiàn)象都是由于中部與周邊受熱不均勻而引起的熱力循環(huán)現(xiàn)象。 那么,大氣的運(yùn)動(dòng)到底是什么呢? 我們先來(lái)研究第一部分。

1.熱力循環(huán)(板書(shū))

由于地面冷熱不均勻而形成的空氣循環(huán)稱(chēng)為熱力循環(huán)。 它是大氣運(yùn)動(dòng)的最簡(jiǎn)單形式。

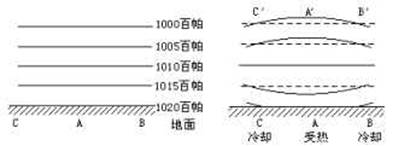

我們根據(jù)這兩張圖來(lái)分析一下熱力循環(huán)的動(dòng)態(tài)過(guò)程。

幻燈片放映

(1)若A、B、C(如左上圖)受熱均勻,則①三處溫度相同; ②三處氣壓相同; ③三處氣壓隨高度降低相同; ④三地在同一水平面上,各點(diǎn)氣壓相等,等壓面是相互平行的水平面。

(2)如果A處被加熱(如右上圖),則①A處溫度較高,B、C處溫度較低; ②A(yíng)處空氣受熱膨脹上升,B、C處空氣相對(duì)冷卻下沉,引起空氣垂直運(yùn)動(dòng); ③A處近地面空氣膨脹上升,密度減小,氣壓減小。 B、C處近地面空氣相對(duì)冷卻下沉,密度增大,氣壓上升。 三個(gè)地方靠近地面的同一水平面上的氣壓A為A。地面較小,B、C地方較大,迫使空氣從B、C流向A,引起空氣水平移動(dòng)。 此時(shí),三處靠近地面的等壓面不再是水平的。 在A(yíng)處,氣壓較低,等壓面向下移動(dòng),在B、C處氣壓較高,等壓面向上移動(dòng); ④ 在一定高度A/A以上,由于上??升空氣堆積密度增大,氣壓高于周?chē)瑢訁^(qū)域。 ,由于下沉后B/和C/處的空氣密度減小,因此氣壓低于同一水平面上的周?chē)鷧^(qū)域。 空氣從氣壓較高的A/流向氣壓較低的B/、C/,形成熱力循環(huán)。 。

1、冷熱不均引起的熱力循環(huán)(板書(shū))

(3)空間中氣壓值相等的點(diǎn)組成的曲面稱(chēng)為等壓曲面。 等壓面上凸出的區(qū)域?yàn)楦邏簠^(qū),等壓面上凹下的區(qū)域?yàn)榈蛪簠^(qū)。

由于同一水平面上的 A/、B/、C/ 點(diǎn)的氣壓不再相等,等壓面不再是水平面,在 A/ 處向上移動(dòng),在 B/ 和 C/ 處向下移動(dòng)。 形成彎曲的等壓表面。

2、等壓面彎曲方向(黑板上寫(xiě))

根據(jù)大量觀(guān)測(cè)事實(shí),城市氣溫往往高于周邊郊區(qū)。 它看起來(lái)就像一座“熱島”矗立在鄉(xiāng)村較涼爽的“海洋”上。 人們稱(chēng)之為“城市熱島”。 世界上各種規(guī)模的城市都可以觀(guān)察到熱島效應(yīng),無(wú)論其緯度、海洋和陸地位置或地形起伏如何。 由于這種現(xiàn)象,城市與郊區(qū)之間也形成了熱力循環(huán)。

請(qǐng)學(xué)生閱讀課本《城市風(fēng)》和圖2.10《城郊熱力循環(huán)》。

通過(guò)對(duì)這種材料的研究,我們了解到城市與郊區(qū)之間形成了一種小型的熱力環(huán)流,稱(chēng)為城市風(fēng)。 由于城市風(fēng)現(xiàn)象的出現(xiàn),在城市規(guī)劃中必須考慮到這一因素,并且要注意研究風(fēng)在市區(qū)上空與郊區(qū)下沉之間的距離。 一方面,污染嚴(yán)重的工業(yè)企業(yè)應(yīng)遠(yuǎn)離城市風(fēng)下沉距離,防止這些工廠(chǎng)排放的污染物從近地面流向市區(qū)。 另一方面,衛(wèi)星城市應(yīng)建在城市風(fēng)循環(huán)之外,避免相互污染。

繼承:綜上所述,由于地區(qū)之間冷熱不均,造成空氣上升或下沉的垂直運(yùn)動(dòng); 空氣的上升或下沉導(dǎo)致同一水平面上氣壓的差異。 氣壓差又引起大氣的水平運(yùn)動(dòng)。 大氣的水平運(yùn)動(dòng)就是風(fēng)。 我們來(lái)研究一下課文的第二部分。

2.大氣的水平運(yùn)動(dòng)——風(fēng)(板書(shū))

請(qǐng)閱讀本部分,了解風(fēng)的形成過(guò)程以及風(fēng)向在不同力的作用下如何變化。

學(xué)生讀完課文后,老師提出一些問(wèn)題(如:1.風(fēng)的直接原因是什么?2.在哪種力的作用下,風(fēng)向與等壓線(xiàn)平行?這個(gè)風(fēng)向在哪里?存在嗎?),并通過(guò)學(xué)生討論來(lái)回答或解釋?zhuān)缓蠼處熯M(jìn)行詳細(xì)分析和解釋?zhuān)赃_(dá)到本課的教學(xué)目的。

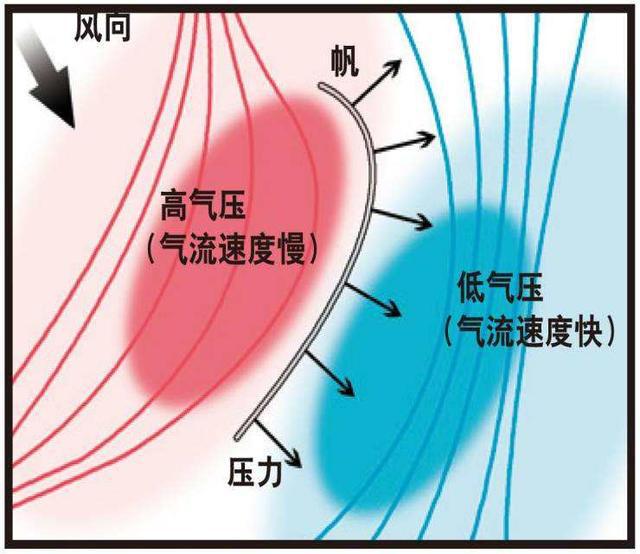

地球表面受熱不均勻,導(dǎo)致同一水平面上的大氣有的地方氣壓高,有的地方氣壓低。 我們將單位距離的壓力差稱(chēng)為壓力梯度。 由于它們代表同一水平面上氣壓的變化,因此也稱(chēng)為水平氣壓梯度。 只要水平面上存在壓力梯度,就會(huì)產(chǎn)生推動(dòng)大氣從高壓區(qū)流向低壓區(qū)的力。 該力稱(chēng)為水平壓力梯度力。 在這個(gè)力的作用下,推動(dòng)大氣從高壓區(qū)水平移動(dòng)到低壓區(qū),就形成了風(fēng)。 可見(jiàn),水平氣壓梯度力是大氣水平運(yùn)動(dòng)的驅(qū)動(dòng)力,也是風(fēng)形成的直接原因。

(1) 理想條件下,當(dāng)空氣粒子僅受一種力作用,即水平壓力梯度力時(shí),水平壓力梯度力垂直于等壓線(xiàn),從高壓指向低壓(見(jiàn)圖2.11水平壓力梯度)力量)。 如果沒(méi)有其他外力,風(fēng)向應(yīng)與氣壓梯度力的方向一致,即風(fēng)向應(yīng)垂直于等壓線(xiàn)。

(2)現(xiàn)實(shí)生活中,空氣粒子也會(huì)受到地轉(zhuǎn)偏轉(zhuǎn)力的影響。 水平氣壓梯度力和地轉(zhuǎn)偏轉(zhuǎn)力共同作用下的風(fēng)向又如何呢?

大氣在旋轉(zhuǎn)的地球上作水平運(yùn)動(dòng),所以當(dāng)大氣開(kāi)始運(yùn)動(dòng)時(shí),立即受到地轉(zhuǎn)偏轉(zhuǎn)力的影響,導(dǎo)致風(fēng)向逐漸偏離氣壓梯度力的方向。 北半球向右偏轉(zhuǎn),南半球向左偏轉(zhuǎn)。 這樣在水平氣壓梯度力和水平地轉(zhuǎn)偏轉(zhuǎn)力的作用下形成的風(fēng),見(jiàn)圖2.12。

該圖顯示了北半球平坦等壓線(xiàn)的情況。 在初始狀態(tài)下,空氣粒子垂直于等壓線(xiàn)移動(dòng)(沿水平氣壓梯度力的方向)。 在最終狀態(tài)下,風(fēng)向平行于等壓線(xiàn)。 這個(gè)過(guò)程是水平氣壓梯度力和水平地面偏轉(zhuǎn)力逐漸建立平衡的過(guò)程。 在這個(gè)過(guò)程中,空氣質(zhì)點(diǎn)總是沿著兩力合力的方向運(yùn)動(dòng),而水平地面偏轉(zhuǎn)力總是垂直于運(yùn)動(dòng)方向。 向右,所以風(fēng)向不斷向右移動(dòng)。 最后,風(fēng)向與等壓線(xiàn)平行。 此時(shí),水平氣壓梯度力與水平地面偏轉(zhuǎn)力大小相等,方向相反。 它們的合力為零,達(dá)到平衡狀態(tài)。 空氣運(yùn)動(dòng)不再偏轉(zhuǎn)并進(jìn)行慣性運(yùn)動(dòng),形成沿等壓線(xiàn)吹的平行穩(wěn)定風(fēng)。 這種穩(wěn)定的風(fēng)通常稱(chēng)為地轉(zhuǎn)風(fēng),因?yàn)樗豢紤]氣壓梯度力和地球自轉(zhuǎn)的影響,所以稱(chēng)為地轉(zhuǎn)風(fēng)。 地轉(zhuǎn)風(fēng)是大氣運(yùn)動(dòng)最簡(jiǎn)單的情況,它實(shí)際上存在于高海拔等壓線(xiàn)平坦的情況下。

1.高層大氣風(fēng)向(板書(shū))

因此,高空大氣中的風(fēng)向是氣壓梯度力和地轉(zhuǎn)偏轉(zhuǎn)力共同作用的結(jié)果。 風(fēng)向與等壓線(xiàn)平行。 在這個(gè)形成過(guò)程中,地轉(zhuǎn)偏轉(zhuǎn)力只改變風(fēng)向,而不能改變風(fēng)速。

(3) 靠近地面實(shí)際上存在摩擦力。 再加上這種摩擦力,風(fēng)向就出現(xiàn)了新的情況。

摩擦力是指地面與空氣之間以及不同運(yùn)動(dòng)條件的空氣之間相互作用所產(chǎn)生的阻力。 在近地面大氣等壓線(xiàn)平坦的情況下,當(dāng)水平氣壓梯度力與地轉(zhuǎn)偏轉(zhuǎn)力和摩擦力的合力達(dá)到平衡時(shí),就形成斜吹等壓線(xiàn)的風(fēng)。 這是近地表風(fēng)。 地面風(fēng)況。

2. 近地面風(fēng)(板書(shū))

請(qǐng)學(xué)生閱讀圖2.13,并在圖中畫(huà)出地轉(zhuǎn)偏轉(zhuǎn)力和摩擦力的合力。

從圖中可以看出,由于摩擦力始終與運(yùn)動(dòng)方向相反,即與風(fēng)向相反,而水平地面偏轉(zhuǎn)力與運(yùn)動(dòng)方向向右成900度,即,垂直于風(fēng)向,因此摩擦力與水平地面偏轉(zhuǎn)力 的合力與水平氣壓梯度力達(dá)到平衡時(shí),風(fēng)斜向穿過(guò)等壓線(xiàn)。 也就是說(shuō),風(fēng)向和等壓線(xiàn)之間存在一個(gè)角度。 摩擦對(duì)風(fēng)有阻礙作用,可以降低風(fēng)速。 因此,摩擦力同時(shí)影響風(fēng)向和風(fēng)速。

補(bǔ)充材料1:

摩擦力對(duì)風(fēng)的影響

一般摩擦力的影響可達(dá)距地面1500米左右的高度,此范圍內(nèi)的風(fēng)向與等壓線(xiàn)斜交。 摩擦力越大,風(fēng)向與等壓線(xiàn)夾角越大; 摩擦力越小,角度越小。 當(dāng)摩擦力為零時(shí)(在高海拔),風(fēng)向平行于等壓線(xiàn)。 因此,在實(shí)際大氣中,摩擦力隨著高度的增加而逐漸減小,因此風(fēng)向隨著高度的增加而逐漸右移。 即海拔越高,風(fēng)向與等壓線(xiàn)的夾角越小。 最后,風(fēng)向和等壓線(xiàn)變小。 等壓線(xiàn)是平行的。 這是風(fēng)隨高度變化的最普遍規(guī)律。 風(fēng)速隨著高度的增加而增加。

陸地表面和海洋表面之間的摩擦力是不同的。 地面摩擦力大,海洋表面摩擦力小。 因此,在相同氣壓條件下,陸地表面風(fēng)與等壓線(xiàn)夾角大,風(fēng)速小; 海洋表面的風(fēng)與等壓線(xiàn)夾角小,風(fēng)速大。

風(fēng)斜吹過(guò)等壓線(xiàn),意義重大。 由于風(fēng)本身輸送大氣質(zhì)量,吹過(guò)等壓線(xiàn)的風(fēng)會(huì)將大氣從高壓區(qū)輸送到低壓區(qū),直接影響高低壓的升降。 高低壓的升降又引起氣流的變化,因此氣壓系統(tǒng)與大氣運(yùn)動(dòng)相互作用、相互制約,形成大氣活動(dòng)的不斷變化的階段。

繼承性:由于陸地表面和海洋表面不僅摩擦力不同,而且熱性質(zhì)不同,導(dǎo)致海平面等壓線(xiàn)和風(fēng)向發(fā)生新的變化。 接下來(lái)我們將了解海平面的實(shí)際大氣風(fēng)向。

3.海平面實(shí)際大氣風(fēng)向(寫(xiě)在黑板上)

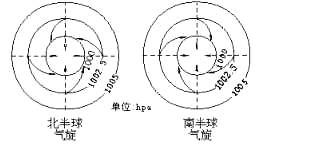

(4) 在實(shí)際海平面等壓線(xiàn)分布圖上,由于海陸熱力差異的影響,等壓線(xiàn)呈彎曲狀,出現(xiàn)閉合中心,形成低壓中心和高壓中心。 閱讀圖2.14“一月海平面等壓線(xiàn)和風(fēng)向”。 風(fēng)向與上述規(guī)則相同。 在氣壓梯度力、地轉(zhuǎn)偏轉(zhuǎn)力和摩擦力的共同作用下,低壓氣流在北半球沿逆時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)匯聚(南半球沿順時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)匯聚); 高壓氣流 氣流在北半球順時(shí)針旋轉(zhuǎn)和發(fā)散(在南半球逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)和發(fā)散)。

補(bǔ)充材料2:

氣旋和反氣旋

1、在等壓線(xiàn)分布圖上,當(dāng)?shù)葔壕€(xiàn)閉合且中心氣壓低于周?chē)鷼鈮簳r(shí),稱(chēng)為低壓。 在壓力梯度力的作用下,低壓氣流從周?chē)飨蛑行模?受地轉(zhuǎn)偏轉(zhuǎn)力的影響,低壓氣流在北半球向右偏轉(zhuǎn),按逆時(shí)針?lè)较蛄鲃?dòng),在南半球向左偏轉(zhuǎn),按順時(shí)針?lè)较蛄鲃?dòng)。 大漩渦順著方向流動(dòng)。 大氣的這種流動(dòng)很像河流中的漩渦,因此低壓也稱(chēng)為氣旋。

南北半球氣旋多媒體演示(動(dòng)畫(huà)效果)用下面兩張圖進(jìn)行教學(xué):

老師用鼠標(biāo)點(diǎn)擊北半球的氣壓區(qū),詢(xún)問(wèn)低壓區(qū)水平氣壓梯度力的方向(從周?chē)街行模c等壓線(xiàn)垂直),然后用鼠標(biāo)點(diǎn)擊代表水平壓力梯度力的虛線(xiàn)箭頭。 在教授氣流運(yùn)動(dòng)方向時(shí),教師用鼠標(biāo)點(diǎn)擊代表氣流運(yùn)動(dòng)(受到地球自轉(zhuǎn)偏轉(zhuǎn)力接收)的旋轉(zhuǎn)實(shí)線(xiàn)箭頭(動(dòng)畫(huà))。

首先,要求學(xué)生在草稿紙上畫(huà)出南半球氣旋的旋轉(zhuǎn)。

教師用鼠標(biāo)點(diǎn)擊代表南半球氣旋氣流運(yùn)動(dòng)的四個(gè)旋轉(zhuǎn)箭頭(動(dòng)畫(huà)),并要求學(xué)生檢查所畫(huà)是否正確。

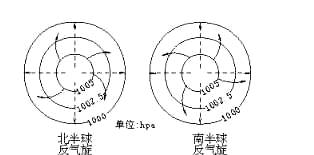

2、在等壓線(xiàn)分布圖上,當(dāng)?shù)葔壕€(xiàn)閉合且中心氣壓高于周?chē)鷼鈮簳r(shí),稱(chēng)為高壓。 高壓氣流在水平氣壓梯度力的作用下從中心流出,在北半球順時(shí)針旋轉(zhuǎn),在南半球逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)。 這種高壓循環(huán)系統(tǒng)與氣旋正好相反,因此也稱(chēng)為反氣旋。

南北半球反氣旋多媒體演示(動(dòng)畫(huà)效果)用下面兩張圖進(jìn)行教學(xué):

老師用鼠標(biāo)點(diǎn)擊北半球等壓線(xiàn)分布圖來(lái)強(qiáng)調(diào)高壓。 詢(xún)問(wèn)高壓水平壓力梯度力的方向(從中心到周?chē)⒋怪庇诘葔壕€(xiàn))。 教師用鼠標(biāo)點(diǎn)擊代表水平壓力梯度力的虛線(xiàn)箭頭。 然后在教學(xué)的同時(shí),用鼠標(biāo)指出北半球反氣旋的氣流運(yùn)動(dòng)方向(動(dòng)畫(huà)效果)。

首先要求學(xué)生在草稿紙上畫(huà)出南半球反氣旋的流動(dòng)。 然后教師用鼠標(biāo)點(diǎn)擊代表水平氣壓梯度力的箭頭和代表高壓區(qū)氣流方向的旋轉(zhuǎn)箭頭,并要求學(xué)生檢查自己畫(huà)的內(nèi)容。 內(nèi)容正確嗎?

補(bǔ)充材料3:

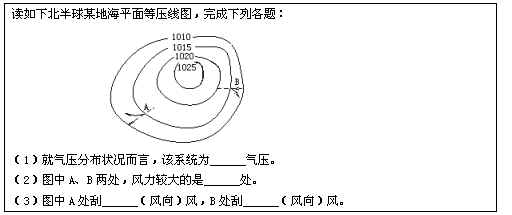

等壓線(xiàn)圖的閱讀

等壓線(xiàn)是連接同一水平面上具有相等氣壓值的點(diǎn)的線(xiàn)。 等壓線(xiàn)圖包含大量有關(guān)大氣物理特性的信息,是地理學(xué)科中常見(jiàn)的問(wèn)題類(lèi)型。

要讀懂等壓線(xiàn),首先要了解氣壓的基本形式,如高壓、低壓、高壓脊(在等壓線(xiàn)分布圖上,高壓延伸的狹長(zhǎng)區(qū)域稱(chēng)為高壓脊,就像地形上的山脊。高壓脊有不同的高度,連接壓力線(xiàn)彎曲最大的點(diǎn)的線(xiàn)稱(chēng)為山脊),低壓槽(在等壓線(xiàn)分布圖上,低壓延伸的狹窄區(qū)域稱(chēng)為低壓槽,如地形中的狹窄山谷)等。

讀取等壓線(xiàn)的第二步是根據(jù)每個(gè)地方所在的半球,利用水平氣壓梯度力、地轉(zhuǎn)偏轉(zhuǎn)力和摩擦力來(lái)確定每個(gè)地方的風(fēng)向和風(fēng)力。 在確定風(fēng)向時(shí),由于摩擦力與風(fēng)向密切相關(guān),因此取決于等壓線(xiàn)是高海拔還是海平面。 如果是高空等壓線(xiàn)圖,高空大氣稀薄,摩擦力可以忽略不計(jì),所以風(fēng)向與等壓線(xiàn)平行; 如果是海平面等壓線(xiàn)圖,摩擦力很大,幾乎與等壓線(xiàn)斜交,但角度有多大呢? ,難以掌握。 為了方便起見(jiàn),北半球一般向右偏轉(zhuǎn)45°左右,南半球向左偏轉(zhuǎn)45°左右。 確定風(fēng)力時(shí),等壓線(xiàn)越密,代表水平氣壓梯度力越大,因此風(fēng)力越大; 反之,風(fēng)力就會(huì)較小。

課堂強(qiáng)化練習(xí):

分析:

(1)從等壓線(xiàn)分布圖上的氣壓值可以得出,中心氣壓高于周?chē)鷼鈮海虼藲鈮合到y(tǒng)為高壓。

(2) A 處等壓線(xiàn)稀疏,B 處等壓線(xiàn)密集,說(shuō)明 A 處水平氣壓梯度力小于 B 處,因此 B 處風(fēng)力較大。

(3)識(shí)別A、B處風(fēng)向時(shí),畫(huà)出水平氣壓梯度力(虛線(xiàn)箭頭)和地轉(zhuǎn)偏轉(zhuǎn)力(如圖中實(shí)線(xiàn)箭頭)高中物理精彩導(dǎo)入,然后確定風(fēng)向,看看是哪個(gè)方向?qū)嵕€(xiàn)箭頭從哪里來(lái)確定風(fēng)向,所以A處吹東南風(fēng),B處吹西北風(fēng)。

課程總結(jié):

幻燈片展示了本節(jié)教材內(nèi)容的框圖,然后邊看圖邊總結(jié)。 最后強(qiáng)調(diào)一下,本節(jié)的補(bǔ)充內(nèi)容要求學(xué)生掌握氣旋和反氣旋的運(yùn)動(dòng)方向,讀懂簡(jiǎn)單的等壓線(xiàn)。

課后作業(yè):

1.關(guān)于風(fēng)向和風(fēng)力的說(shuō)法正確的是( )

A、由于靠近地面的摩擦力比較大,風(fēng)與等壓線(xiàn)平行

B. 由于在高海拔處摩擦力可以忽略不計(jì),因此風(fēng)和等壓線(xiàn)之間存在一個(gè)角度。

C、同一張圖中,等壓線(xiàn)越密,風(fēng)力越大。

D、兩張圖中,A圖等壓線(xiàn)較密,B圖等壓線(xiàn)較稀疏,則A圖各點(diǎn)的風(fēng)力均大于B圖。

答案:C

2. 大氣運(yùn)動(dòng)的根本原因是( )

A.太陽(yáng)輻射

B. 地區(qū)冷熱不均

C.同一水平面上的氣壓差

D、地球自轉(zhuǎn)產(chǎn)生的地轉(zhuǎn)偏轉(zhuǎn)力

答案:B

版式設(shè)計(jì)

2.3 大氣運(yùn)動(dòng)

1、熱力循環(huán)

1、冷熱不均引起的熱力循環(huán)

2、等壓面的彎曲方向

2.大氣的水平運(yùn)動(dòng)——風(fēng)

1. 高層大氣風(fēng)向

2、近地面風(fēng)向

3.海平面實(shí)際大氣風(fēng)

更多精彩地理教案請(qǐng)?jiān)L問(wèn)詞典地理網(wǎng),更多精彩地理教案將持續(xù)更新~~~

【高中地理必修課一《大氣的運(yùn)動(dòng)》教學(xué)設(shè)計(jì)(一)】相關(guān)文章:

★ 高中地理教學(xué)案例與分析

★ 中學(xué)地理教學(xué)中的美育

★ 地球大小數(shù)據(jù)

★ 淺談地理教學(xué)語(yǔ)言的規(guī)范化

★高中地理聯(lián)系實(shí)際的教學(xué)研究

★ 初高中地理知識(shí)的銜接與整合

★GIS技術(shù)在高中地理教學(xué)中的應(yīng)用與反思

★ 新課程中高一地理階段性教學(xué)的思考

★大氣的組成和垂直分布的教學(xué)目標(biāo)

★高中地理新課程實(shí)施中的主要問(wèn)題