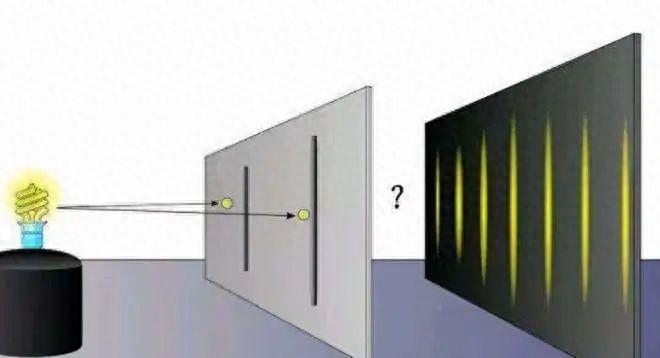

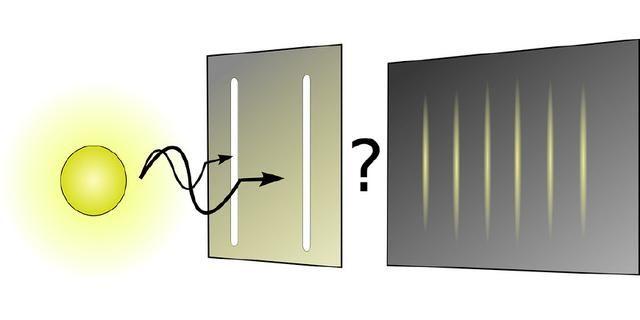

關于電子雙縫干涉實驗,其實我在之前的科普文章中已經不止一次跟大家分享過。 有興趣的朋友可以看看之前的科普文章。

因此,我就不詳細闡述實驗的具體過程了。 今天我將從另一個角度來解決這個實驗。 我不再分析實驗本身,而是嘗試分析實驗結果可能給我們帶來什么思考。 這里需要強調的是,這些想法更多的是基于現有物理理論的“想象”,但并不是無理的“想象”。

讀完這篇文章,你可能會覺得它不像科普文章,但又不像科幻小說,也可能兩者兼而有之。 下面正式開始。

電子雙縫干涉實驗實際上可以分為幾個版本。 科學家們不斷地升級實驗本身,試圖弄清楚實驗過程中出現的怪異現象到底是怎么回事,但直到現在還沒有結論。

電子雙縫干涉實驗之所以可怕,并不是因為實驗本身可怕,而是因為實驗結果很可能引發我們對世界本質的深入思考,并可能讓人類接觸到“時間本質”、“時空旅行”甚至“宇宙真相”的鑰匙,徹底顛覆了我們對宇宙和世界的看法。

尤其是延遲選擇實驗或許能讓我們一睹造物主的“陰謀”。 為什么這么說?

在實驗中,當我們不觀察電子時,電子表現為無處不在的波動,并且可以同時出現在任何不同的地方。 我們看到的是一個模糊的世界。 一旦我們進行觀察,電子的波動性就會崩潰,瞬間變成粒子,只能出現在某個地方,我們觀察到某個世界。

這不是比魔法更神奇嗎? 而由此引發的一系列連鎖反應才是最讓我們感到恐怖的。

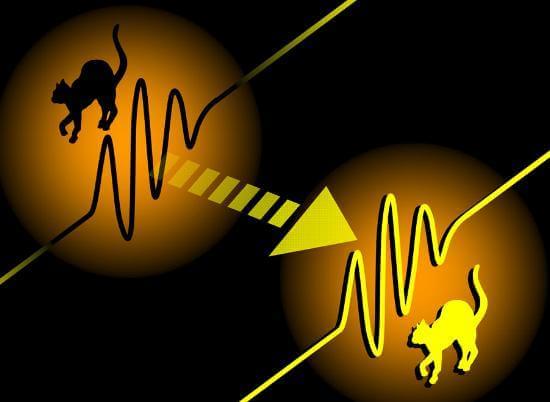

首先,這種模糊的“疊加態”是否也存在于宏觀物體中?

在某種程度上,電子、光子等微觀粒子具有模糊、不確定的疊加態是可以接受的。 畢竟電子和光子都是微觀粒子,疊加態也是微觀世界的特征。

但你有沒有想過,所謂的微觀和宏觀其實并沒有明確的界限。 粒子有多大算微觀,多大算宏觀?

這種問題不能一刀切,就像兒童和成人之間沒有明確的界限一樣。 說白了,從孩子到成人的成長過程是一個量變導致質變的過程,從微觀到宏觀也是如此。

這意味著,從理論上講,我們的宏觀世界也必然存在微觀粒子的“疊加態”,這是一種不確定的模糊狀態。 我們生活的每一秒、每一分鐘、每一天,其實都是一種疊加狀態,蘊含著無限的可能性。 然而,由于我們的世界充滿了觀察行為,這也導致宏觀世界的疊加狀態瞬間崩潰。 是唯一確定的結果。 言下之意就是,在我們的宏觀世界中,不可能直觀地感受到疊加態。

然而,從理論上講,宏觀世界的未來確實是一個具有無限可能性的“混沌”模糊狀態,而正是由于人(不僅僅是人類,還包括任何其他物種)的觀察行為,模糊混沌狀態才得以實現。繼續崩潰。 它是唯一確定的狀態,也就是我們每天看到的客觀存在的唯一狀態。

說白了,任何時候,我們都會有無限的選擇。 這些無限的選擇相當于模糊狀態的“疊加狀態”。 當我們做出選擇的時候,疊加態就會瞬間崩潰成唯一的確定性。 地位,意味著我們只能有一個選擇。 這相當于我們在每時每刻都有無數個岔路口的路上選擇其中一個岔路口。

因此,從某種意義上說,不僅是微觀粒子,宇宙中的一切事物都應該具有“疊加態”的模糊屬性。

二、空間和時間的不連續性

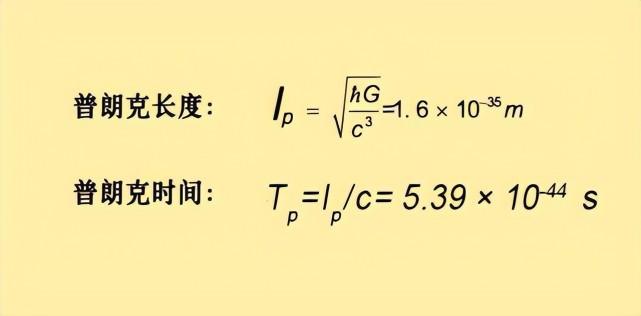

長期以來,我們一直相信物體可以無限細分。 直到普朗克長度的出現,我們才明白空間和時間是不能無限細分的。 存在一個最小有意義的長度,即普朗克長度。

任何小于普朗克長度的單位都是沒有意義的。 不僅長度,時間也不能無限細分。 有一個最小的時間單位,普朗克時間。

這意味著時間和空間組成的時空結構實際上是不連續的。 我們每天都感覺時間的流逝是連續的、順利的,但事實上卻并非如此。 時間向前跳躍,從一個普朗克時間跳到下一個。 然而,由于普朗克時間太短,我們無法直觀地感受到這種間歇性的跳躍。

普朗克時間與普朗克空間密切相關。 普朗克時間等于光在真空中傳播普朗克長度所需的時間。

時空的這種不連續性也意味著時空的結構不是一個光滑的整體物理資源網,而是由幾乎無限多個不可分割的微小部分組成的整體。

舉個通俗的例子,普朗克時間和普朗克長度的存在就像我們看電視、電影時看起來是連續光滑的狀態一樣。 其實圖片并不是連續的,而是按每秒的播放速度固定的。 它由具有固定幀數的照片組成。 理論上,幀數越高,電影看起來就越流暢、越連續。

例如,如果幀數為48,則相當于電影虛擬世界中的最小時間尺度為48秒。 如果人眼每秒能分辨48次,就會看到原本流暢、連續的電影畫面變成了靜止的照片。 相鄰畫面之間是完全黑暗的,相當于我們通常所說的虛無或混亂的狀態。 這個狀態相當于我們現實世界中兩個相鄰普朗克時間之間的狀態。 它是虛無或混亂,沒有任何意義。

同樣,我們真實的空間和運動也可以這樣理解。 由于普朗克長度的存在,我們看到的物體的連續運動實際上是跳躍的。 至于跳躍過程中發生了什么,我們不得而知。 我們不可能知道,至少現在還不能知道,因為兩個相鄰的普朗克長度之間沒有任何意義。

第三,相對論。

相對論包括狹義相對論和廣義相對論。 我們先來說說狹義相對論。

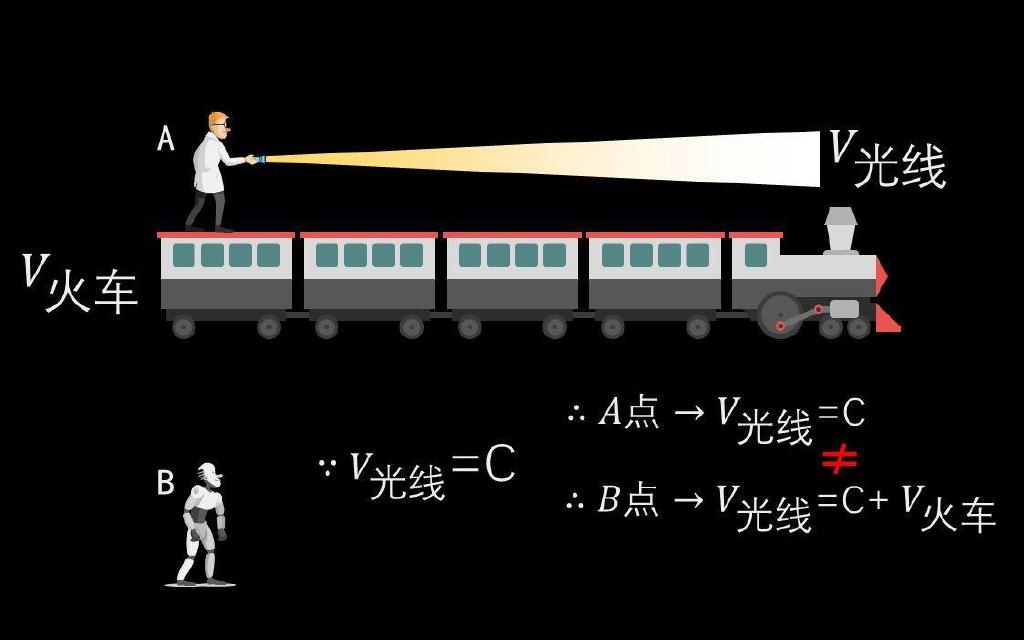

狹義相對論的一個重要前提是光速保持不變。 說白了,光速與任何其他速度疊加后仍然是光速。

根據經典物理學中的速度疊加,比如,你在高鐵上打開手電筒,我則靜止在地面上。 在我眼里,手電筒發出的光速應該等于火車的速度加上光速。 結果大于光速。 這違反了光速不變的原理,產生了悖論。

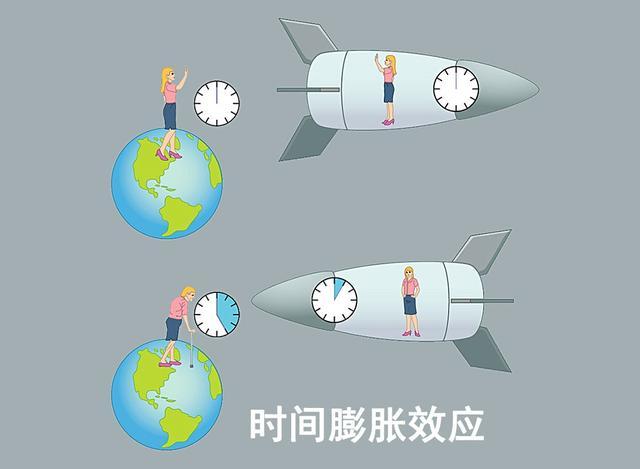

為了防止悖論存在,火車上的時間必須慢一些,這樣才能保證手電筒發出的光速不變,光速不變。

所以狹義相對論有這樣的結論:速度越快,時間越慢。 從電影中換幀的概念來理解,物體速度越快,“換幀”的速度就越慢。

這意味著時間其實是相對的,每個人對每一秒的感覺都不一樣。 你的一秒可能相當于我的一年,前提是你的速度必須足夠快,足夠接近光速。

不過,就每個人自己的感受而言,每個人對于某一秒的感受都是一樣的。 說白了,每個人經歷的一秒內“變化的幀數”總數是相同的。

我還用電影中的場景作為例子。 無論是快進還是慢放,電影畫面中的人都感覺不到。 假設電影中的人是有意識的,我們錄制這個人的某個視頻動作一秒,并以兩種模式播放該一秒動作:正常播放、慢速播放10次。 在這兩種情況下,視頻中的人只會感覺一秒鐘過去了。

在沒有任何其他參照系的情況下,每個人對一秒的體驗都是一樣的,因為在這一秒中,“幀數”是固定的,即一秒除以普朗克時間。 。

也就是說,無論你乘坐的飛船有多快,有多接近光速,只要你不離開飛船,你在飛船上的生活就和地球上的生活沒有什么不同。 理論上來說,在你的一生中,地球的時間可能已經過去了幾百萬年,人類可能已經到達了世界末日,但你并不知道這一點。 即使你知道,其實對你來說也沒有多大意義。 為什么?

因為如果不離開飛船,就永遠無法返回地球。 從理論上講,你可能會看到地球上的時間快速前進。 對你來說,就像快進10倍的電影一樣,但地球人不會感覺時間真的過得更快。 即使前進,你也無法親身感受到地球時間的“快進”!

事實上,地球上的每個人其實都生活在別人的過去或未來中,只是這個過去或未來非常有限,我們根本感覺不到。 要感受它,有兩種方法。

一,以亞光速飛行一段時間,然后返回地球。 其次,在一個非常強的引力場附近停留一段時間,然后返回地球。

這兩種方法都會導致時間變慢。 當你回到地球時,你會發現地球的時間已經過去了幾年、幾十年甚至更久,相當于你穿越到了地球的未來。

相信很多人都明白這個道理,我們也可以用更徹底的方式來理解雙縫干涉實驗視頻,就是上面提到的“宇宙框架變化”。

相鄰兩個普朗克時間的跳躍可以通俗地理解為“宇宙坐標系變化”,當你的速度無限接近光速時,就意味著你的其中一個普朗克時間比靜止物體的普朗克時間要長。 長,理論上甚至是無限長,這意味著你無法再進行“宇宙框架變換”。

而你處于宏觀的“量子疊加態”,你是一個觀察者。 時間應該以“普朗克時間”無限分裂,分裂成無限個平行宇宙。 每一次的“框架變化”,其實都應該包括平行宇宙的分裂。 但現在隨著你的速度無限接近光速,“宇宙坐標系變化”停止了,這意味著無限的可能性和開始都疊加在同一個時空中,所以就有了無限的質量!

這就是為什么速度越快,質量越大。

很多人都有這樣的疑問:如果光以光速傳播,并且具有無窮大的質量,那無窮大的質量最終會不會塌縮成黑洞呢? 既然如此,就意味著無法利用速度來穿越時空。 這難道不會導致悖論嗎?

事實上,這樣的事情不會發生。 究竟發生了什么?

如果你想以光速飛行,有兩種可能性。

首先,你成為一個沒有靜態質量的存在,它是一種像光一樣的波。

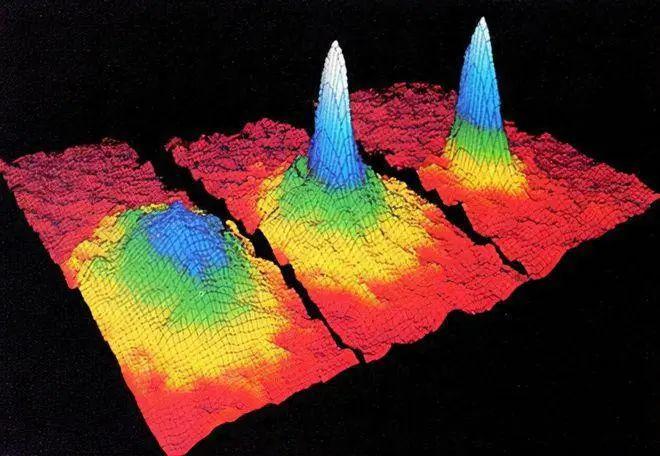

其次,你變成了“玻色-愛因斯坦凝聚體”。

這是什么狀態? 這種狀態是指在接近絕對零的環境中,所有物質粒子都靜止或同步運動。 這時,粒子不再具有“量子疊加態”的性質,自然也就不會發生分裂了。

早在20世紀末,美國科學家就創造出了玻色-愛因斯坦凝聚體。 在非常接近絕對零的環境中,大多數金屬原子將以相同的量子態存在。

理想情況下,如果你還有意識,你可以在粒子加速器中加速到光速前往未來,并且整個過程不會發生量子疊加。 第二種方式更容易實現。

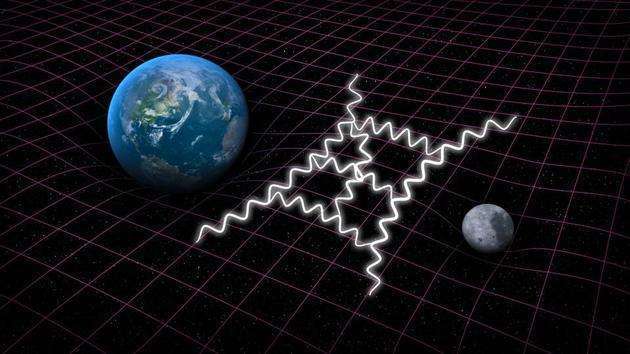

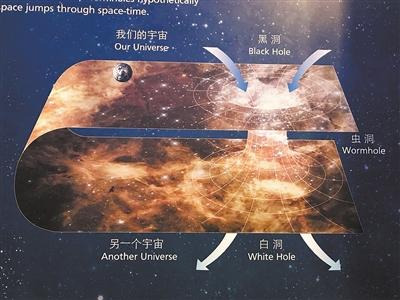

廣義相對論的核心是“時空扭曲”,質量和能量都可以扭曲時空。 質量越大,時空扭曲程度越高。

根據膜宇宙理論,我們的宇宙實際上是一個“3D膜”,也就是膜世界。 還有許多其他的膜世界,所有物質都束縛在一張膜上,一張膜就是整個宇宙。 膜宇宙的概念源于弦理論,這里不再展開。

為什么黑洞沒有時間概念? 因為時間和空間是一體的。 說白了,就是從一個空間跳到另一個空間造成的。 而且由于黑洞可以將時空結構無限拉伸,甚至可以直接拉伸到另一個膜宇宙。

兩個膜宇宙之間的距離實際上相當于一個“普朗克長度”,相當于黑洞到達其他膜宇宙時“改變了框架”。 因此,相對于宇宙的其他部分,黑洞根本不會改變時間。 它是永恒的存在。 這也意味著穿過黑洞理論上相當于前往另一個宇宙。

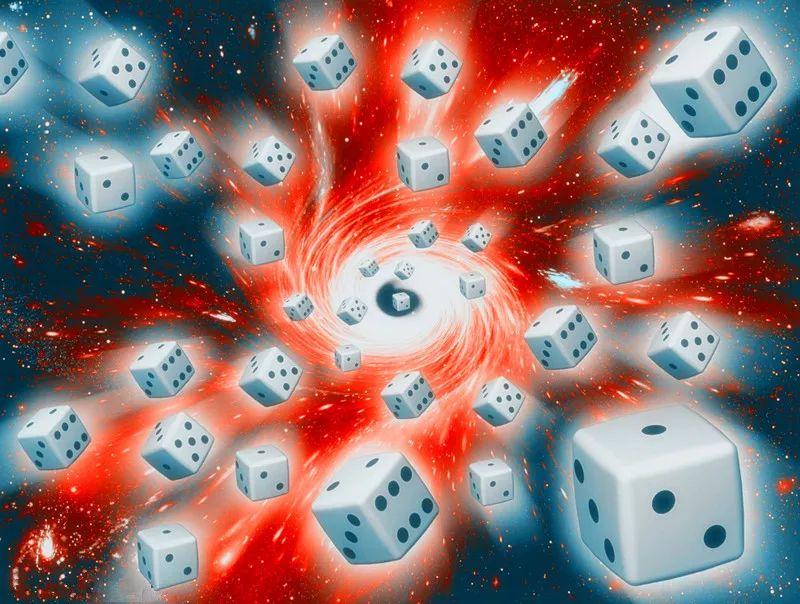

還有一個問題,上帝真的會擲骰子嗎?

我們先以看電影為例。 我們觀看的每部電影的每一幀實際上都是固定的,無論我們觀看多少次。

現在,假設有一天人類技術足夠先進,電影的每一幀都可以不固定,而是可以通過計算機模擬。 根據上一幀的內容雙縫干涉實驗視頻,可以模擬出所有的可能性,即“量子”“疊加”,這意味著電影的下一幀有無限的可能性。

因此,在觀看這樣的電影時,我們只能準確地知道我們已經看過的電影的情節。 假設視頻為 48 幀,我們不知道 48 秒后會發生什么。

回想電子雙縫干涉延遲選擇實驗,就相當于人類已經知道宇宙下一幀確實存在無數種可能性,也就是“量子疊加態”。 為什么當我們觀察時,無數的可能性會立即出現? 它會塌陷成唯一確定的圖景嗎?

是誰在背后為我們做出了這樣的選擇? 這四十八秒到底發生了什么?

接下來讓我們從電影世界回到現實世界,回到電子雙縫干涉實驗的過程。

在我們即將觀察的那一刻,讓時間暫停,即暫停到電子即將通過雙縫之前的幀。 此時,不僅是電子本身,整個宇宙中所有可觀察到的事物實際上都處于立即激發的“量子疊加態”。

這時,我們按下“播放鍵”,電子屏幕一黑,然后畫面立即轉入下一幀。 我們觀察到電子穿過其中一個雙縫,然后電子處于立即被激發的“量子疊加態”,等待著具有無限可能性的“下一幀”的到來。

我們可以這樣理解整個過程。 所謂觀測,本質上就是宇宙從“混沌”分裂到無限多個“確定”狀態的過程。 電子在被觀測到之前所產生的干涉效應,實際上來自于與電子疊加的粒子對無數其他宇宙中的“影子粒子”的影響。

一旦我們進行觀測,疊加的宇宙就會從“混沌”狀態分裂到“確定”狀態,粒子自然會進入不同的宇宙。 當然,不同宇宙的粒子不會干涉。

如果我們不觀察,經過普朗克時間后,粒子就會回到“混沌”狀態。

宇宙的本質可能就像一幅圖畫,每一幀都處于“量子疊加態”,每幅圖畫都是只能持續一個普朗克時間的當下。

所謂的未來或許并不存在。 未來只是現在不斷分割的結果。 這意味著每個人只能擁有過去和現在,卻永遠無法擁有未來。 換句話說,正因為我們擁有現在,我們也擁有無限的可能性,而這里的可能性就是未來。

差不多就這樣了。

讀完之后,很多人可能還“云里霧里”。 事實上,我很多次都有同樣的感覺。 畢竟,量子力學的詭異不是一篇文章就能解釋清楚的。 一百多年過去了,量子力學卻無人能懂,所以只是“云里霧里”。

如果你聲稱你“真正了解量子力學”,那只能說明你不知道量子力學到底是什么。 我今天科普的目的并不是要給大家灌輸什么思想。 更多的是基于現有物理理論的一些個人思考,能夠給你帶來不一樣的東西。

如果您認為有不合理或者不準確的地方,請留言并與我們互動。 我們一起來討論一下吧。 這才是科學和科普應該有的樣子!

超過!