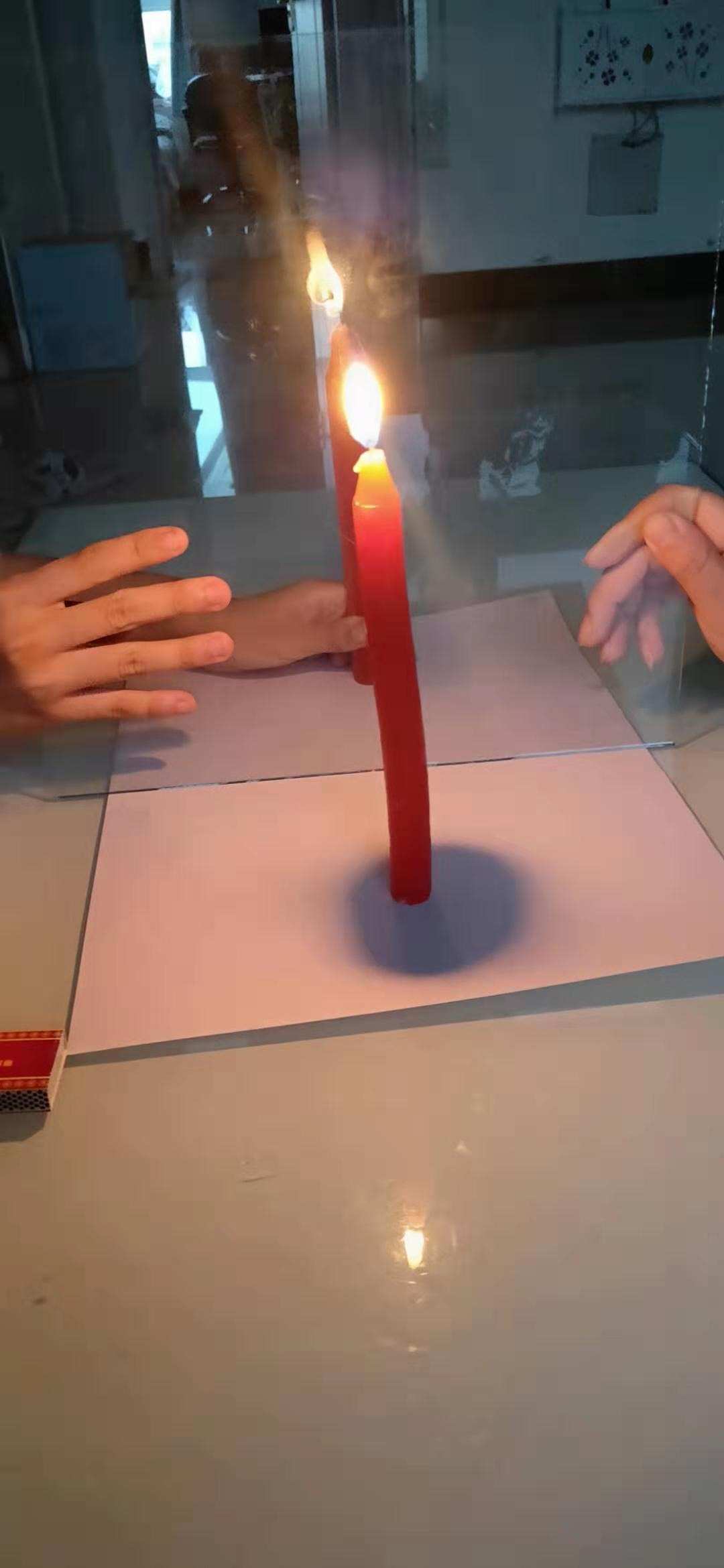

平面鏡成像(填“能”或“不能”)接收(5分)某同事在做“探究平面鏡成像規律”的實驗時,將一塊玻璃板豎直架在仍然尺的前面,在取兩段等長的蠟燭A和B,(填“能”或“不能”)接收一前一后,豎置于尺上,燃起玻璃板前的蠟燭A,用鼻子進行觀察,如下圖所示,在此實驗中:(1)尺子的作用是易于比較物與像到平面鏡的距離關系;(2)用兩段等長的蠟燭是為了比較物與像關系;(3)移去蠟燭B,并在其所在位置上放一光屏,則光屏上到蠟燭A所成的像,這說明平面鏡成的是像。(4)采用了取代的方式,用取代燃起的蠟燭的像。實驗時觀察到二者能完全重合,此現象表明(大小、不能、虛像、另一支相同的蠟燭、像與物大小)(5分)在做“研究平面鏡成像特性”的實驗時。(1)李明在玻璃板的上面放一支燃起的蠟燭A,還要在玻璃板的旁邊放一支沒有燃起的蠟燭B,對蠟燭A和B的要求是,這是為了。(2)在找尋蠟燭像的位置時,雙眼應當在蠟燭A(填“A”或“B”)這兩側觀察。小明無論如何調節前面的蠟燭,都不能與蠟燭的像重合,請你猜想可能的誘因是。(3)張紅用棋類取代燃起的蠟燭進行實驗,但看不清棋類的像。請你幫她想個辦法認清棋類的像:(1)三者等大、比較像與物體的大小;(2)玻璃板與桌面不垂直(或蠟燭與桌面不垂直);(3)用手探照燈點亮棋類。

(5分)如右圖是探究平面鏡成像特性的實驗裝置。(1)用玻璃板取代平面鏡,主要是借助玻璃板透明的特征,以便;(2)假如有3mm厚和2mm厚的兩塊玻璃板,應厚的玻璃板做實驗;(3)假如玻璃板沒有放正,將對實驗形成哪些影響?答:(4)使燃起的蠟燭在兩個不同的位置,分別測出物距和像距相等的兩組數據,得出實驗推論之一:“像距與物距相等”。你覺得這些技巧是否合理?答:。理由是:0(4)不合理、實驗次數太少。(5分)小紅朋友在做“探究平面鏡成像”的實驗時,將一塊玻璃板豎直架在水平臺上,再取兩段完全相同的蠟燭A和B,燃起玻璃板上面的蠟燭A,進行觀察,如下圖所示,在實驗中:(1)小紅選擇玻璃板取代平面鏡進行實驗的目的是(2)所用刻度尺的作用是易于比較像與物的關系。(3)選定兩段完全相同的蠟燭是為了比較像與物的關系;(4)移去旁邊的蠟燭B,并在其所在位置上放一光屏,則光屏上接收到蠟燭燭焰的像。(選填“能”或“不能”))(5)小紅將蠟燭漸漸遠離玻璃板時,它的的像(選填“變大”、“變小”或“不變”)。(4分)在探究“平面鏡成像的特性”的實驗中:(1)在玻璃板上面放置一支燃起的蠟燭,再拿一支沒有燃起的相同蠟燭,在玻璃板后邊聯通,直至跟上面那支蠟燭的像,若用光屏替換玻璃板前面的蠟燭,在玻璃板后邊觀察光屏,觀察玻璃板前燃起蠟燭的像(選填“能”、“不能”)。

(2)記錄了如下實驗數據。實驗次數物距u/cm像距v/cm像與物大小比較112.012.0等大215.015.0等大316.016.0等大像與物體的大小。像到平面鏡的距離物體到平面鏡的距離。(9分)如下圖所示是“探究平面鏡成像特性”的情境:矗立的透明玻璃板下方放一把尺子,尺子與玻璃垂直;兩支相同的蠟燭A、B矗立于玻璃板外側的尺子上,以A蠟燭為成像體。(1)為易于觀察,該實驗最好在環境中進行(選填“較暗”或“較明”);據悉,采用透明玻璃板取代平面鏡,盡管成像不如平面鏡清晰,但卻能在觀察到A蠟燭的同時,也能觀察到,巧妙地解決了確定像的位置和大小的問題。(2)燃起A蠟燭,當心地聯通動B蠟燭,直至與A蠟燭的像為止,這時發覺像與物的大小;進一步觀察A、B兩支蠟燭在尺子上的位置發覺,像和物的連線與玻璃板,像和物到玻璃的距離。(3)為否認上述有關成像特性是否可靠,你覺得應采取下述哪一項操作?()A.保持A、B兩支蠟燭的位置不變,多次改變玻璃板的位置進行觀察B.保持玻璃板位置不變,多次改變A蠟燭的位置,進行與上述(2)相同的操作(4分)在做“探究平面鏡成像”的實驗時,常用一塊塊玻璃板取代平面鏡,如圖所示,將一支燃起的蠟燭A置于玻璃板前,另選一支完全相同未燃起的蠟燭B置于玻璃板后觀察。

在此探究活動中:(1)選擇A、B兩支完全相同的蠟燭是為了比較像與大小關系。(2)移去上班板前面的蠟燭B,并在基位置上放一光屏,則光屏中將(選填“有”或“沒有”)蠟燭的像。(3)將蠟燭(3)將蠟燭A漸漸遠離離板,它的像(選填“變大”、“變小”或“不變”)。(4)假如燃起豎直置于水平桌面上的蠟燭A,在玻璃板前面的桌面上無論如何聯通蠟燭B,都未能與蠟燭A的像完全重合,其緣由是(3)若移去蠟燭B(3)若移去蠟燭B,在像的位置放一光屏,光屏上(選填“能”或“不能”)8(5分)小明在探究“平面鏡成像特性”的實驗中,將一塊玻璃豎直放置在水平桌面上,把燃起的蠟燭A置于玻璃板前,之后將與A等大的蠟燭B置于像的位置,如圖所示,在此試驗中。(1)他還要用到的檢測工具是:,選用此檢測工具是為了。(2)選用兩支等大的蠟燭是為了接收到蠟燭A的像,這說明平面鏡成像。O(5分)九鄉學校的張江朋友自備器材,主動探究“平面鏡O成像的規律”,其情形如圖所示,他先把一塊平板玻璃垂直立在水平桌面上,再打算A、B兩支大小、外形完全一樣的蠟燭,之后把燃起的蠟燭A立在玻璃板前,又把蠟燭B置于玻璃板后邊,并聯通蠟燭B的位置,使它與蠟燭A的像完全重合。

(1)張江朋友在做探究實驗時用透明玻璃板取代平面鏡是為了(2)他選擇的蠟燭B與蠟燭A的大小、外形完全一樣是為了(3)假如把蠟燭A向鏡面聯通一段距離,又聯通蠟燭B去與蠟燭A的像比較,會發覺蠟燭A像的大小(選項“變大”、“變小”或“不變”)。(4)假如在蠟燭A像的位置放一個光屏,光屏上承接到像(選項“會”或“不會”),這說明平面鏡所成的像是像(選填“虛”或“實”)。(6分)如下圖所示是探究“平面鏡成像的特性”的情境:矗立的透明玻璃板下方放一把刻度尺,刻度尺與玻璃板垂直;兩支相同的蠟燭A、B矗立于玻璃板外側的刻度尺上,以A蠟燭為成像物體。(1)為了易于觀察,該實驗最好在環境中進行(選填“較明亮”或“較黑暗”);據悉,采用透明玻璃板取代平面鏡,盡管成像不如平面鏡清晰,但卻能在觀察到A蠟燭像的同時,也能觀察到,巧妙地解決了確定像的位置和大小的問題。(2)燃起A蠟燭,當心地聯通B蠟燭,直至與A蠟燭的像完全重合為止,這時發覺像與物的大小;進一步觀察A、B兩支蠟燭在刻度尺上的位置發覺,像和物的連線與玻璃板,像和物到玻璃板的距離。(3)為否認上述有關成像特性是否可靠,你覺得應采取下述哪一項操作:A.保持A、B兩支蠟燭的位置不變,多次改變玻璃板的位置進行觀察。

B.保持玻璃板位置不變,多次改變A蠟燭的位置,進行與上述(2)相同的操作。(5分)孫悅朋友在探究平面鏡成像特性時,照圖那樣,在桌面上立一塊玻璃板,孫悅朋友選用玻璃板而不選用平面鏡的目的是為了/^—7TOCo"1-5"hz能看見玻璃板前面的,因而比較的大〔小關系;孫悅朋友把一只燃起的蠟燭置于玻璃板上面,可以看見Id玻璃板成像的特性,關鍵的問題是設法確定像的位置。實驗時具L體的做法是拿在玻璃板后邊聯通,直至看起來跟。我們這樣確定像的位置,憑著的是視覺療效的相同,因此可以說是采用了的科學方式。物體;物與像;另一只相同的蠟燭;像完全重合;等效取代(或等量替換)平面鏡成像的特性”時的實驗裝置。(5分)如圖甲所示,是小明在水平桌面上探究平面鏡成像的特性”時的實驗裝置。在實驗中用平板玻璃取代平面鏡,主要是借助玻璃透明的特征,以便;假如有3mm厚和2mm厚的兩塊玻璃板,應選擇mm厚的玻璃板做實驗。在矗立的玻璃板前A處放一支燃起的蠟燭,可以看見玻璃板前面出現蠟燭的像。小明拿另一支大小相同的蠟燭在玻璃板前面聯通,當蠟燭聯通到A處時,可以看見它跟像完全重合。由此可以得出的推論是假如玻璃板放置得不夠豎直,將對實驗形成的影響是:。

經過三次實驗,記錄的像與物對應的位置如圖乙所示。為了得到更多的實驗推論,接出來小明應當進行的操作是:(5分)如下圖所示是小明借助透明玻璃板“探究平面鏡成像特性”的實驗裝置。實驗中選擇兩根完全一樣的蠟燭A和C,是為了比較像與物的關系。實驗時,小明應在(填“A”或“B”)側觀察臘燭A經玻璃板所成的像。如下左圖是小明測蠟燭的像B離玻璃板近來處到玻璃板的距離為cm。小明將蠟燭A漸漸遠離玻璃板時,它的像的大小將(填“變大”、“不變”或“變小”)。悉心的小芳透過玻璃觀察蠟燭A的像時,看見在像B處的旁邊還有一個較模糊、與像B有部份重疊的像,出現兩個像的緣由是。玻聘板B4i/i|ini|iiii|iiii卩iii|iiii|iiii|iin|mMiiii”345(4分)右圖是某學習小組探究平面鏡成像特性的實驗裝置,A是燃起的蠟燭,B是與A完全相同但未燃起的蠟燭。此實驗采用透明玻璃取代平面鏡,盡管成像不如平面鏡清晰,但卻能在觀察到A蠟燭像的同時,也能觀察到B蠟燭,巧妙地解決了不易確定的問題。選定兩支完全相同的蠟燭是為了比較像和物的的關系。

實驗中當心地聯通B蠟燭,直至A蠟燭的像完全與B重合為止,觀察記錄以后,將B蠟燭撤掉,拿一張白紙置于剛剛B蠟燭的位置,卻沒有承接到A蠟燭的像,這說明平面鏡成的是像。小組朋友進行了正確的實驗操作后研究平面鏡成像特點的實驗,得到的實驗數據如下表:實驗次數12實驗次數123蠟燭到玻璃板的距離/cm6.208.6810.3513.52像到玻璃的距離/cm6.208.7310.3513.48在實驗數據中,像和蠟燭到玻璃板的距離不是都相等的緣由可能是(寫出一條即可)(1)像的位置;(2)大小;(3)虛;(4)檢測距離時有偏差(玻璃板長度的影響、標記蠟燭位置時有偏差等其它合理的答案均給分)(6分)如圖是“探究平面鏡成像特性”的實驗裝。(1)實驗器材有:帶基座的玻璃板、白紙、筆、火柴、光屏各一,兩支外觀相同的蠟燭A和B,還缺乏的器材是,選用玻璃板取代平面鏡,主要是為了易于確定像的(2)在矗立的玻璃板前后燃起蠟燭A,拿未燃起的蠟燭B豎直在玻璃板后邊聯通,人眼仍然在玻璃板的(選填“前”或“后”)側觀察,直到它與蠟燭A的像完全重合,這些確定像與TOCo"1-5"hz物大小關系的方式是(選填“控制變量法”或“等效取代法”)。

(3)移去蠟燭B,在其原先位置上放置一塊光屏,光屏上難以呈現蠟燭的像,這說明平面鏡成的是像。(4)當蠟燭A向玻璃板緊靠,蠟燭A的像(選填“變大”、“不變”或“變小”)。刻度尺、刻度尺、前、等效取代法、虛、不變16?如圖甲所示,小麗朋友在進行“探究平面鏡成像特性”的實臉時,將玻玻板豎直置于水平桌面上.再取兩段相同的蠟燭A和B豎直地放于玻璃板前后,燃起玻璃板前的蠟燭A,聯通蠟燭B,直至看起來蠟燭B與蠟燭A的像完全重合。在此實驗中:(1)假如有5mm厚和2mm厚的兩塊玻璃板,應選擇mm厚的玻璃板做實驗,用兩段相同的蠟燭是為了比較像與物的關系。(2)小麗將光屏置于蠟燭B的位置上,發覺光屏上(選填“能”或“不能))承接到蠟燭A的像?這是由于。甲(3)假如玻璃板沒有豎直放置(如圖乙所示),在實驗過程中中會出現的情況是甲大小、不能、平面鏡所成的像是實像蠟燭B與蠟燭A的像不能重合選擇兩根完全相同的蠟燭、一塊較厚(3分)完成下邊的探究性試驗:選擇兩根完全相同的蠟燭、一塊較厚(1)探究平面鏡成像時像與物的關系玲玲朋友進行該實驗時,的玻璃板M(P、Q兩個面都可以作為平面鏡使用)【進行實驗與搜集證據】她在桌面上鋪一張大紙,矗立一塊玻璃板;將蠟燭A放置在玻璃板的后面,燃起蠟燭A,之后將蠟燭B放置在玻璃板前面,如圖1甲所示,進行實驗。

玲玲根據圖1乙中的檢測方式,多次改變蠟燭A的位置,認真檢測并記錄了對應數據:實驗序號1234物距u/cm4.25.06.810.0像距v/cm3.74.56.39.5【分析與論證】根據上述實驗數據剖析得出:像距大于物距。【交流與評估】這個推論與平面鏡成像特性不相符,主要是選擇了蠟燭A所成的像到反射面的距離_不正確_(選填“正確”或“不正確”);按照前面數據估算玻璃板的長度為0.5_cm(6分)小勇借助如圖所示的裝置探究“平面鏡成像時像與物的關系”的實驗:用玻璃板取代平面鏡,主要是借助玻璃板透明的特征,以便在玻璃板上面放置一支燃起的蠟燭A,再拿一支沒有燃起的相同的蠟燭B,在玻璃板后邊聯通,直至蠟燭B跟蠟燭A的像,說明像與物的大小;若用光屏取代蠟燭B,在玻璃板后邊觀察光屏,將(選填“能”或“不能”)觀察到蠟燭A的像,說明所成的是像(選填“虛”或“實”)。O點是若將玻璃板和蠟燭下邊的白紙換成方格紙進行實驗,這些做法的優O點是19.(6分)如圖所示是小方朋友用兩只外觀相同的蠟燭“探究平面鏡成像的特性”(1)用透明的玻璃板取代平面鏡,主要是借助玻璃透明的特征,以便確定。選定相同的蠟燭,是為了易于比較像和物體的關系在實驗過程中,把一只燃起的蠟燭置于玻璃板前,再將-支蠟燭(選填“點燃”或“不燃起”)置于玻璃板的前面來回聯通,直至看起來跟后面的蠟燭的像。

當燃起的蠟燭置于玻璃板上面20cm的19.(6分)如圖所示是小方朋友用兩只外觀相同的蠟燭“探究平面鏡成像的特性”(1)用透明的玻璃板取代平面鏡,主要是借助玻璃透明的特征,以便確定。選定相同的蠟燭,是為了易于比較像和物體的關系在實驗過程中,把一只燃起的蠟燭置于玻璃板前,再將-支蠟燭(選填“點燃”或“不燃起”)置于玻璃板的旁邊來回聯通,直至看起來跟上面的蠟燭的像。當燃起的蠟燭置于玻璃板上面20cm的A處時,玻璃板后B處的蠟燭似乎也被“點燃”了;移去B處的蠟燭,將光屏置于B處,發覺光屏上并沒有蠟燭的像,這說明平面鏡所成的像是像。(圖畫過)小方將玻璃板移去,在玻璃板位置放一個凸透鏡,立、等大的蠟燭的像,則該凸透鏡的焦距為O(2)(3)另E處放光屏,發覺光屏上剛好成倒cm。(1)像的位置(2)大小(3)不燃起、重合(4)虛(5)1020.(北京6分)小明朋友借助下圖所示裝置進行“探究平面鏡成像的特性”的實驗:(1)小明選用玻璃板而不選用平面鏡,由于這樣O實驗時,小明在玻璃板前放一支燃起的蠟燭甲,還要在玻璃板前面放一支未燃起的蠟燭乙。對這兩支蠟燭的要求是。小明在找尋蠟燭甲的像的位置時,雙眼應在玻璃板放(圖畫過)有蠟燭(選填“甲”或“乙”)的右側觀察。

(圖畫過)假如小明在找尋蠟燭甲的像的位置時,無論如何沿桌面聯通蠟燭乙,都不能使它與蠟燭甲的像重合,可能的誘因是(1)便捷確定蠟燭所成像的位置;(2)大小相同;因此可以說是采用了的科學方式。因此可以說是采用了的科學方式。(3)甲(4)玻璃板與紙面不垂直;21.(4分)小成朋友在做“探究平面鏡成像特性”的實驗時,在矗立的玻璃板前5cm處放一支燃起的蠟燭A(3)甲(4)玻璃板與紙面不垂直;21.(4分)小成朋友在做“探究平面鏡成像特性”的實驗時,在矗立的玻璃板前5cm處放一支燃起的蠟燭A,燭焰高8cm,小成發覺在玻璃板的旁邊出現蠟燭的像,燭B置于像處,發覺該蠟燭與蠟燭A的像完全重合;如圖所示。B蠟燭的燭焰高cm;為了使像看上去更清晰,小成最好在的環境中進行(選填“較亮”或“較暗”);小成在B蠟燭的燭焰上放一根火柴,火柴(選填“可能”或“不可能”)被燃起;小成以5cm/s的速率勻速將A蠟燭遠離玻璃板2s時,B蠟燭應與A相距cm才可能與A的像完全重合。【答案】(1)8(2)較暗(3)不可能(4)15他再取一段未燃起的同樣的蠟22.(9分)小紅朋友在做“探究平面鏡成像”的實驗時,將一塊玻璃板豎直架在水平臺上,再取兩段完全相同的蠟燭A和B,燃起玻璃板上面的蠟燭A,進行觀察,如下圖所示,在實驗中:(1)小紅選擇玻璃板取代平面鏡進行實驗的目的是(2)假如玻璃有兩種尺寸:長度為1.5mm的玻璃和長度為2mm的玻璃,你應當選擇長度為mm的玻璃;選定兩段完全相同的蠟燭是為了比較像與物的關系;移去旁邊的蠟燭B,并在其所在位置上放一光屏,則光屏上接收到蠟燭燭焰的像(選填“能”或“不能”),說明平面鏡成的是像(選填“實”或“虛”)。

小紅將蠟燭漸漸遠離玻璃板時,像的大小(選填“變大”、“變小”或“不變”)。在做平面鏡成像實驗中,環境光線應一些(選填“亮”或“暗”),在圖17裝置中,刻度尺的作用是位。假如實驗中發覺蠟燭A的像一直不能與蠟燭B重合,其緣由可能是。23.(5分)孫悅朋友在探究平面鏡成像特性時,照圖那樣,在桌面上立一塊玻璃板,孫悅朋友選用玻璃板而不選用平面鏡的目的是為了能看見玻璃板前面的,因而比較的大小關系。孫悅朋友把一只燃起的蠟燭置于玻璃板上面,可以看見玻璃板成像的特征,關鍵的問題是設法確定像的位置。實驗時具體的做法是拿在玻璃板前面聯通,直至看起來。我們這樣確定像的位置,憑著的是視覺療效的相同,平面鏡成像綜合1.(12分)小紅朋友在做“探究平面鏡成像”的實驗時,將一塊玻璃板豎直架在水平臺上,再取兩段完全相同的蠟燭A和B,燃起玻璃板上面的蠟燭A,進行觀察,如下圖所示,在實驗中:(1)小紅選擇玻璃板取代平面鏡進行實驗的目的是?其實成像不如平面鏡成像清晰,但卻能在觀察到A蠟燭的同時,也能觀察到巧妙地解決了確定像的位置和大小的問題。(2)假如玻璃有兩種尺寸:長度為1.5mm的玻璃和長度為2mm的玻璃,你應當選擇長度為mm的玻璃;(3)選定兩段完全相同的蠟燭是為了比較像與物的關系;(4)移去旁邊的蠟燭B,并在其所在位置上放一光屏,則光屏上接收到蠟燭燭焰的像(選填“能”或“不能”),說明平面鏡成的是像(選填“實”或“虛”)。

(5)小紅將蠟燭漸漸遠離玻璃板時,像的大小(選填“變大”、“變小”或“不變”)。(6)在做平面鏡成像實驗中,環境光線應一些(選填“亮”或“暗”),在圖TOCo"1-5"hz裝置中,刻度尺的作用是。(7)假如實驗中發覺蠟燭A的像一直不能與蠟燭B重合,其緣由可能是。(8)本實驗采用了取代的方式,用取代燃起的蠟燭的像。實驗時觀察到二者能完全重合,此現象表明。(9)在找尋蠟燭像的位置時研究平面鏡成像特點的實驗,雙眼應當在蠟燭A(填“A”或“B”)這兩側觀察。(9)張紅用棋類取代燃起的蠟燭進行實驗,但看不清棋類的像。請你幫她想個辦法認清棋類的像:(10)小明使燃起的蠟燭在兩個不同的位置,分別測出物距和像距相等的兩組數據,得出實驗推論之一:“像距與物距相等”。你覺得這些技巧是否合理?答:。理由是:。(不合理、實驗次數太少。)(11)小紅將蠟燭漸漸遠離玻璃板時,它的的像(選填“變大”、“變小”或“不變”)。(12)在此實驗中,把蠟燭置于刻度尺上的益處是。2016年1.(1)在“探究平面鏡成像”的實驗中,假如將蠟燭緊靠平板玻璃,像的大小將(選填“變大”、“變小”或“不變”;在實驗中假如把平板玻璃往右傾斜(如圖14),觀察到蠟燭的像大致位置在圖中的(選填“A”或“B”)。西安