《平面鏡成像》教學設計 《平面鏡成像》教學設計 《平面鏡成像》教學設計 《平面鏡成像》教學設計 一、教學目標 1、知識技能 (一)通過實驗探索總結平面鏡成像的特點(2)了解平面鏡形成實像,并了解實像是如何產生的。 (3)通過探索物體、圖像和鏡子之間的關系,展現(xiàn)平面鏡成像的對稱美,感受克服困難、解決問題的快樂,增強中學生探索自然奧秘的興趣和欲望。 2.過程與方法 (1)通過設計探究活動,組織中學生明確平面鏡的成像規(guī)律。 (2)利用對稱法完成平面鏡的圖像繪制,培養(yǎng)中學生運用幾何知識和化學定律研究簡單光學問題的能力。 (3)根據(jù)平面鏡的成像特點,設計制造生產、生活實用儀器。 感情、態(tài)度、價值觀(一)通過班主任和中學生探究活動的引導和組織,激發(fā)中學生的學習興趣和對科學的渴望,使中學生愿意探索日常生活中的數(shù)學原理。 (2)通過介紹平面鏡在日常生活、生產和科研中的廣泛應用,增強對科學和生活的熱愛。 3、教材分析:本節(jié)教材的知識點有兩個方面:平面鏡成像規(guī)律和平面鏡成像應用。 在平面鏡成像規(guī)律的教學過程中,應充分調動中學生的主觀能動性,讓中學生在好奇心中開動腦筋、動手實踐,探索規(guī)律。 應引導中學生從日常生活的各個方面了解平面鏡成像的應用。

四、教學理念: 1、教學理念:初中生似乎沒有嚴格的邏輯思維能力,他們最大的優(yōu)勢就是對什么都非常有想象力,對什么都感興趣,什么都想探索到最后 。 為此,我認為這是數(shù)學課堂教學中必須注意的非常重要的一點,應該牢牢把握。 讓每一個中學生“動起來”,教給他們新的學習方法,讓他們養(yǎng)成良好的學習習慣,是我們的最終目標。 5、設計意圖:采用探究式教學方法,聯(lián)系現(xiàn)實生活,展示多媒體講座,設置情景,讓中學生開始聯(lián)想,在班主任的適當引導和啟發(fā)下,中學生可以動腦、動手、小組合作、集體交流。 調查問題并得出結論。 6、教具:多媒體講義、可折疊的帶角度圖畫的黑色紙板、全身鏡、兩個光源、一張白紙、大頭針(或筷子)、鉛筆、尺子。 2、教學重難點 《平面鏡成像》是《光的直線傳播》和《光的反射》的后續(xù)內容。 本部分包括平面鏡的成像特性、成像原理、平面鏡的應用以及凸面鏡和凹面鏡的初步知識。 通過本節(jié)的教學,中學生應該了解平面鏡成像的特點。 平面鏡成像是由反射光反向延伸產生的,對實像的概念有初步的認識。 《課程標準》要求“探索平面鏡形成時圖像與物體的關系”,讓中學生通過自主探究體驗科學探究的過程,通過科學研究接受教育,同時時間獲得足夠的感性認識。

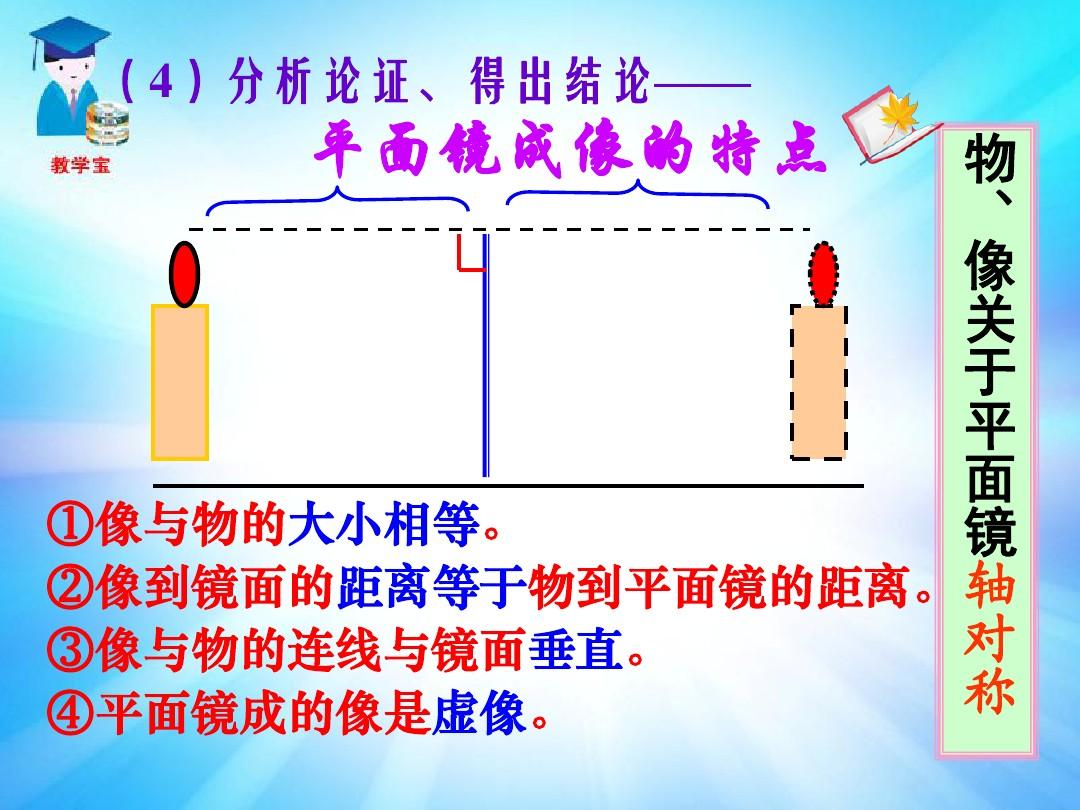

本節(jié)僅指出平面鏡的成像“像與物之間大小相等、距離相等,并且像與物體的連線垂直于鏡面,看起來像真實的圖像”,更不用說成像的對稱性了。 在教材設計的形式上,指出實驗要在不同的位置做兩次,這非常有利于中學生科學心態(tài)的發(fā)展。 與傳統(tǒng)教材相比,教材沒有單獨安排凸面鏡和凹面鏡章節(jié),而是將它們安排在STS中,作為平面鏡知識的拓展。 教學重點:借助實驗現(xiàn)象探究平面鏡成像的特性。 教學難點:平面鏡成像原理和實像概念。 3.教學策略平面鏡是所有中學生都熟悉的物體,限于中學生現(xiàn)有的知識水平,關鍵是提取平面鏡成像的特征,并了解平面鏡的應用,有必要研究平面鏡成像的大量事實。 以現(xiàn)實生活中的例子引入新課程,激發(fā)中學生學習和探索的興趣。 通過實例提出與數(shù)學相關的問題,大膽猜測,圍繞實驗目的選擇合適的儀器,設計可行的實驗方案,正確記錄實驗數(shù)據(jù),分析證據(jù)得出科學推論,交流實驗的利弊、并對實驗進行評價、計劃等一系列探究過程,讓中學生體驗探究的全過程,為今后自主探究學習做好鋪墊。 在探究學習中,引導中學生積極表達自己的觀點,評價和交流實驗方法和過程,增強中學生的合作和溝通能力,通過演講培養(yǎng)中學生的語言表達能力。 4.教學過程教學過程中,班主任活動中班主任活動、學生活動的設計意圖源自新課(5分鐘)并引入實驗:《水火相容》為如圖1所示,在鍍膜玻璃板前面點燃一支蠟燭,在玻璃板后面放置一支略低于玻璃的蠟燭。 板燒杯。

將在量杯中觀察到燃燒的“蠟燭”。 邀請中學生上臺給燒杯加鹽,倒出玻璃板后面的蠟燭,提醒他們“水火不相容,水可以滅火”。 但當燒杯裝滿水時,蠟燭仍然可以燃燒。 圖一 中學生形成困惑和猜測后,班主任亮出了“秘密”:前面的蠟燭似乎熄滅了,你看到的卻是上面玻璃板中蠟燭的影像。 讓中學生觀察手中的平面鏡,可以看到它們都是平的。 它可以用來照亮人的“臉”和各種“物體”,而且它的形狀與物體本身相同。 我們把這樣的全身鏡稱為平面鏡,在全身鏡中出現(xiàn)的“臉”的物體稱為圖像。 由于平面鏡成像的特性,蠟燭的火焰不會被水熄滅。 接下來我們就上去探討一下平面鏡的成像有哪些特點? 中學生觀察。 通過實驗,讓中學生體驗數(shù)學的神奇,激發(fā)他們的學習興趣。 同時平面鏡成像特點教案,也為之前的探索實驗使用玻璃板代替通常的全身鏡鋪平了道路。 新課教學(30分鐘) 1.平面鏡成像的特點 請用你手中的平面鏡來尋找你的圖像。 當你遠離或靠近平面鏡時,仔細觀察圖像的大小和位置是否發(fā)生變化,以及如何變化? 根據(jù)觀察平面鏡成像特點教案,能否談談平面鏡成像的特點,并分組討論。 1、平面鏡成像有什么特點? 介紹了“平面鏡成像特性”的實驗探索。 2、猜測和假設 鼓勵中學生根據(jù)個人生活經(jīng)歷大膽猜測,并說出猜測的依據(jù)。

對于中學生們的猜測,他不置可否,然后問道:“你們想知道你們的猜測是否正確嗎?” 中學生強烈的求知欲望步入下一階段。 說明:由于課時有限,本節(jié)重點用實驗來驗證中學生提出的以下猜想: 像與物體之間的距離等于鏡面的距離。 b. 喜歡“近大遠小”,或者喜歡與物體大小相同。 并告訴中學生,隨著學習的深入,朋友提出的其他猜測也會逐漸得到驗證。 3. 制定實驗方案并設計實驗。 中學生群體交流過程中,主要解決以下問題:(1)如何確定圖像的位置? 將一支點燃的蠟燭放在玻璃板后面,然后拿另一支未點燃的蠟燭放在圖像的位置,直到看起來與圖像完全重合,這個位置就是圖像的位置。 (2)如何判斷相鄰蠟燭與圖像完全重合? 改變玻璃板后面左右嘴唇的位置,直到旁邊的蠟燭和圖像從不同位置完全重合。 (如果中學生課前做好預習,中學生可以自己找到這類問題的答案,并可以設計實驗方案來驗證猜想1)(3)為什么要用玻璃板而不是玻璃板?實驗中的平面鏡? 班主任引導中學生自行實驗,確定平面鏡和玻璃板中圖像的位置。 在實驗過程中,學生會發(fā)現(xiàn),如果看不到平面鏡旁邊的蠟燭,就很難知道它是否與圖像完全重合,所以不使用平面鏡。 使用玻璃板成像時,可以看到旁邊的蠟燭是否與圖像完全重合,因此使用玻璃板。 通過這個實驗,“等值替代法”可以潛移默化地滲透到中學生的心中。

說明:實驗分為兩部分。 第一部分探討推測1,像與物體和鏡子之間的距離是否相等,第二部分探討推測2,是否像“近大遠小”,或者像與物體是否相等在尺寸方面。 驗證推測1:像到物體到鏡子的距離是否相等。 4. 進行實驗并收集證據(jù)。 圖2 如圖2所示。用一塊薄玻璃板作為平面鏡,在平面鏡前面放置一根點燃的蠟燭,在平面鏡的另一左側放置另一根相同的、未點燃的蠟燭。 使其與圖像重合,觀察物體,圖像與鏡面的距離關系以及與物體的大小關系,改變蠟燭點燃時距鏡面的距離,重做幾次實驗,多次測試,并將數(shù)據(jù)記錄在表格中。 (1)中學生實驗過程中,班主任巡視、觀察、提供幫助,尋找中學生實驗組中的代表性操作,收集實驗過程中的問題,并對溝通和評價環(huán)節(jié)進行規(guī)劃。 (2)引導中學生進行多次實驗,尋找一般規(guī)律。 (3)借助物理投影展示各中學生組的實驗記錄和數(shù)據(jù),并各組派出一名代表對數(shù)據(jù)進行分析得出推論,即:圖像與物體的距離相等到鏡子。 (4)班主任引導中學生觀察物體圖像與玻璃板所在連線的連線。 這兩條相交線的位置關系是什么? 中學生很容易發(fā)現(xiàn)平面鏡成像的另一個特點:物像連線垂直于鏡面。 驗證推測2:看起來“近大遠小”,或者看起來和物體一樣大小。 中學生可以利用不同高度的蠟燭進行小組討論,設計實驗方案來驗證推測2,并在小組之間交換方案。 中學生方案一:將點燃的蠟燭放在離玻璃板不同距離的地方,觀察圖像的大小(這個方案的負責老師應該否認,利用同一架客機在不同位置的不同視覺感受)僅靠高空和人眼前方來解釋(通過雙眼觀察來判斷圖像與物體的大小關系是不可靠的)。

中學生解決方案2:將一根中等高度的蠟燭靠近玻璃板放置,將另一根較高的蠟燭移至成像位置,觀察它們可以完全重疊,然后驗證“接近大”是否正確; 同理驗證“遠小”是否正確。 中學生解決方案3:拿兩根相同的蠟燭,點燃其中一根并將其放置在距玻璃板不同距離的位置,將另一根蠟燭移動到圖像的位置,與前一根蠟燭比較大小關系。 ... 5.分析與演示 要求兩組報告自己的實驗數(shù)據(jù),并通過投影向全班展示。 蠟燭的位置和蠟燭的形象有什么關系? 它們的大小有何關系? 引導中學生分析:圖像與物體大小相等(糾正中學生日常生活中“隨著人遠離平面鏡,鏡子中的圖像逐漸變小”的錯誤觀念); 像與物體與鏡面的距離相等; 像與物體的連線垂直于鏡面。 6、推斷平面鏡的成像特性: (1)像到平面鏡的距離等于物體到平面鏡的距離; (2)圖像與物體的大小相等; (3)像與物體的連線垂直于平面鏡; (4)平面鏡 所形成的是實像。 借助語文課上有關對稱性的知識,平面鏡成像定律也可以描述為:平面鏡所成的像相對于平面鏡與物體對稱。

握住平面鏡,仔細觀察遠離或靠近平面鏡時像的大小和位置的變化。

大多數(shù)中學生都會指出,離全身鏡越近,圖像就越大,離全身鏡越遠,圖像就越小。

中學生在交流討論的基礎上明確實驗方法。

中學生按要求進行實驗。

中學生分組展示數(shù)據(jù)進行交流。

通過尋找圖像,并將圖像的大小和位置與物體的大小和位置進行比較,讓中學生初步演示平面鏡的成像特性,并提供推測依據(jù)。

培養(yǎng)中學生的猜測能力、分類能力和整合能力,進而明確本次實驗探索的具體問題。 中學生通過觀察提出各種猜測,想法不受限制,使得探究活動具有真實性。

中學生的實踐經(jīng)驗為玻璃板設計實驗方案的選擇奠定了基礎,使實驗的設計方案水到渠成,從而攻克了本次實驗的關鍵點。

進一步熟悉科學探究的步驟和技巧,掌握光的反射規(guī)律。

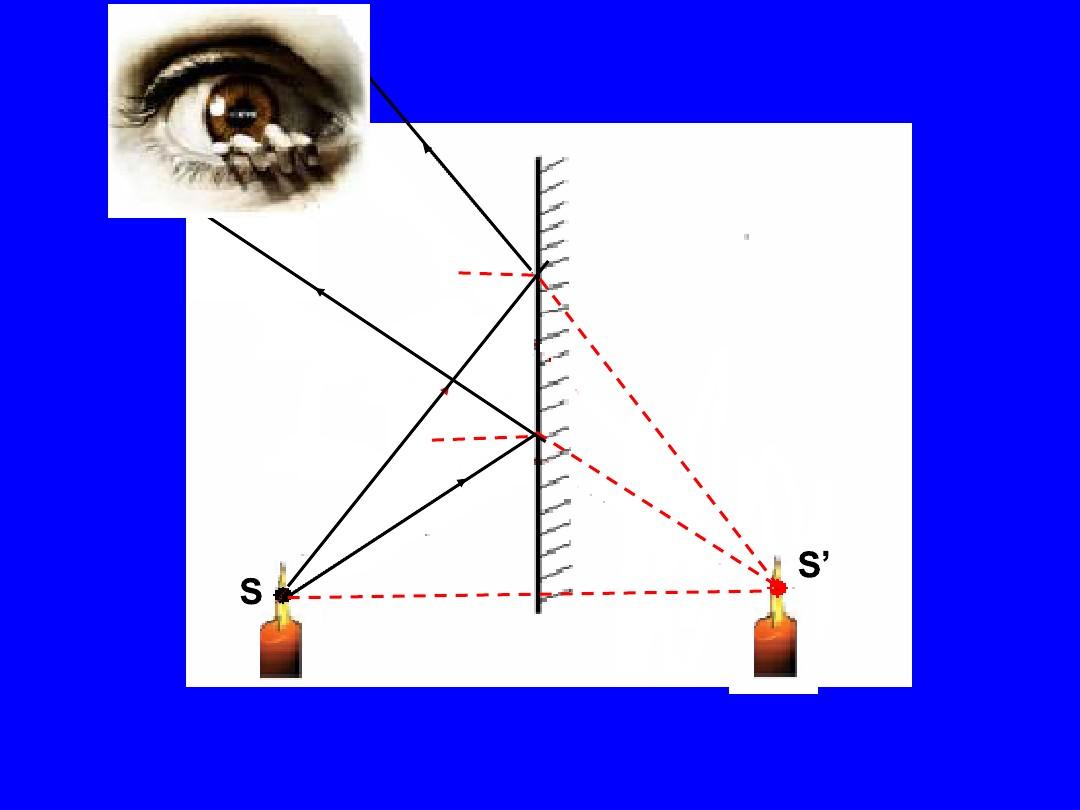

選擇幾個入射角的目的是為了防止偶然,發(fā)現(xiàn)一般規(guī)律。 2、平面鏡形成實像的問題:平面鏡的圖像是由光的反射產生的。 我們之所以能看到物體,是因為有光進入我們的眼睛。 我們可以在平面鏡中看到物體的成像。 成像光來自那里 你從哪里來? 圖3 如圖3所示,首先給出一個發(fā)光點S,然后問中學生:你知道S可以發(fā)出多少條光線,向什么方向發(fā)出嗎? 有多少條光線射到平面鏡上? 選擇一條入射光線并繪制其反射光線,然后選擇另一條入射光線并繪制其反射光線。 兩條反射光線能否沿傳播方向相交? 如果人耳位于這兩道光線的路徑上,那么這兩道光線會從哪里來呢? 并在圖上畫一只耳朵。 分析表明,兩條反射光線不能相交。 當嘴位于反射光線的路徑中時,耳朵根據(jù)光線直線前進的經(jīng)驗,感知到反射光線,就好像它是從鏡子后面相對延長線的交點 S' 發(fā)出的。 一邊說話,一邊將兩條反射光線用實線延伸到鏡子背面,得到交點S'。 推論:S'是S發(fā)出的光經(jīng)過平面鏡反射后的反射光延長線的交點。 但在全身鏡前面實際上沒有一點發(fā)光,所以S'稱為實像。 物體上的每個點在全身鏡中都有一個像點,所有的像點形成整個物體的實像。 真實的圖像不是由實際光線會聚形成的。

中學生觀察、思考。

S可以向各個方向發(fā)出無數(shù)的光線,因此有無數(shù)的光線射到平面鏡上。

根據(jù)光的反射定理畫畫,鏡子中的圖像實際上是進入眼睛的反射光。 人們錯誤地認為反射光是從全身鏡旁邊的像點發(fā)出的,但全身鏡旁邊沒有發(fā)光點,所以平面鏡形成的圖像是實像。

進一步應用人眼看物體的條件,利用反射定理畫出光路圖將平面鏡分析成實像,是對上面所學知識的綜合運用,也是能力提升的過程。

3、平面鏡的應用介紹了平面鏡的發(fā)展歷史。 平坦的海面和拋光的金屬表面都起到平面鏡子的作用。 我國是世界上最早使用平面鏡的國家之一。 在古代,人們還用平坦的海面作為全身鏡來梳洗。 我國在距今約4000年前的秦朝就有了錢幣。 戰(zhàn)國時期,瓷器興起,制作精美,凡是貴族婦女都能使用。 近代已研制出玻璃制成的平面鏡,可在民間廣泛使用。 人們還利用水鏡來美化環(huán)境。 建于明代的南寧花橋,利用平海造成的“倒影”,使花橋更加美麗,使其有“桂林山水甲天下”的美譽。 您在生活中還見過或知道哪里有平面鏡嗎? 平面鏡的作用有哪些? 綜上所述,平面鏡的作用主要是成像和改變光路。

中學生說出他們見過或知道的平面鏡的名稱,并解釋其功能。 中學生分析潛望鏡原理及應用。

以有趣的問題為載體,引導中學生借助所學知識解釋現(xiàn)象,學以致用。 這不僅糾正了中學生錯誤的先入為主的觀念,而且使中學生的知識面從生活擴展到化學,從數(shù)學擴展到生活。 課程總結(5 分鐘) 通過這堂課你學到了什么? 中學生回答或與朋友交流,老師適當總結。 梳理本課的知識內容,與老師、朋友交流所學內容,最后總結本課的知識點。 培養(yǎng)中學生總結歸納的能力。 同時也可以幫助中學生記憶。