第一章 機械運動

1、寬度檢測

寬度檢測

閱讀

【知識鏈接】

(1)厚度檢測是最基本的檢測,最常用的工具有標尺、游標千分尺、螺旋千分尺、米尺、激光測距等。 國際單位制中厚度的主要單位是米(m)。 寬度檢測的準確程度由標尺的最小刻度(標尺上兩條相鄰標記線之間的距離)決定。 檢測工具。 會正確使用秤來檢測物體的厚度(直接和間接)。

(2) 幾種特殊的寬度檢測方法:①累加平均法、②滾筒法、③曲線轉直線法、④組合法。

2. 偏差

視覺偏差

【知識鏈接】

(1)檢測值與真實值之間的差異稱為偏差。 化學實驗離不開化學量的檢測。 有直接檢測和間接檢測之分。 由于儀器、實驗條件、環境等激勵因素的限制,檢測不可能無限準確,數學量的檢測值與客觀存在的真實值之間總會存在一定的差異,而這些差異就是檢測偏差。 偏差與錯誤不同。 錯誤應該而且可以避免,但偏差卻不能絕對避免。

(2)減少偏差的方法包括:①使用日益完善的測試工具; ②改進測試方式; ③計算多次測試的平均值。

3. 速度

運動方式

【知識鏈接】

(1)速度的定義及其化學意義:在數學中,距離與時間的比值稱為速度。 速度是一個數學量,用于描述物體移動的速度。

(2)速度的公式:一般用字母v表示速度,用字母s表示距離,用字母t表示時間,則速度的公式為v =s/t。

4.勻速直線運動

卡車在筆直道路上勻速行駛

【知識鏈接】

(1)勻速運動的概念:如果物體沿直線運動,但速度保持不變,那么我們稱這種運動為勻速直線運動。

(2)勻速直線運動的特點:①在整個運動過程中,物體的運動方向和速度保持不變。 ②任意相同時間內行駛的距離都相等。

(3)估計公式:v=s/t。

5.平均速度

平均速度的估計

【知識鏈接】

檢測平均率

平均速度是指一定時間內物體的位移與所用時間的比值,反映了物體在一定距離內的平均速度。 用 表示平均速度,s 表示距離,t 表示時間,則平均速度的公式為 v=s/t。

6.運動的相對性

運動的相對論

【知識鏈接】

(1)參考物體:為了描述一個物體是運動還是靜止,首先必須選擇一個物體作為標準,所選擇的標準物體稱為參考物體。

(2)運動是絕對的,靜止是相對的,沒有絕對的靜止; 也就是說,一個物體可以相對于其他物體是靜止的,但一定存在一種情況,它相對于其他物體是運動的,而一個物體如果相對于另一個物體是運動的,那么它也可能是相對于其他物體運動的。對象。 一個物體必須能夠找到一個或多個與其有相對運動的物體,但它可能無法找到與它靜止不動的物體。

由于運動和靜止是相對的,因此需要選擇一個參考對象來描述物體的運動。 如果不預先選擇參考物體,就很難對物體的運動狀態做出判斷。

第 2 章聲學現象

1. 聲音的形成和傳播

音叉的聲音是通過聲波傳播的

【知識鏈接】

(1)所有發出聲音的物體都在振動; 當振動停止時,發聲也停止。

(2)發聲物體稱為聲源,聲源又稱為發聲體。 固體、液體和氣體都可以是聲源。

音源是指具體的聲部。 比如人說話時的聲源不能說是人,而應該說是喉部。

(4)聲音是通過介質傳播的。 能夠傳播聲音的物質稱為傳聲介質,一切固體、液體、氣體都可以作為傳聲介質。

(5)聲音在真空中不能傳播。 在真空罩上放鬧鐘的實驗,以及與登陸月球的宇航員直接交談的困難,都表明聲音無法在真空中傳播。

(6)聲音在介質中以聲波的形式傳播。

2、聲音的特點

音叉的聲音是通過聲波傳播的

【知識鏈接】

波速; 音調、響度和音質的區別;

音調:聲音的高低由發聲體的振動頻率決定,頻率越高,音調越高;

音高:人耳感知到的聲音大小,與發聲體的振幅有關。 振幅越大,音調越大; 振幅越小,節距越小;

音質:發聲體的音質是由發聲體本身的特性決定的。 是區分聲音的重要標志。

第三章物質狀態的變化

1.酒精燈的使用

點燃和熄滅酒精燈的正確方法

【知識鏈接】

(1)點燃酒精燈必須使用燃燒的火柴,切勿用一盞酒精燈點燃另一盞酒精燈。 酒精很容易溢出并引起火災。

(2)加熱時如無特殊要求,通常采用外焰加熱器具。 加熱器具與火焰的距離要適當,太高或太低都是不正確的。 與燈火焰的距離一般是通過燈的滑板或鐵環的高度來調節的。

(3)加熱或添加酒精后需要熄滅燈火焰時??,可用燈頭蓋住。 如果是玻璃燈頭,燈頭熄滅后需要再次蓋上,以便活捉酒精蒸氣,讓空氣進入,避免冷卻。 后蓋內產生負壓,導致后蓋無法打開。

2.溫度計的使用

讀取濕度計

【知識鏈接】

(1)使用體溫計前,應:

①觀察其電阻值——可檢測的溫度范圍。 如果被測溫度超過其所能測量的最高溫度,或高于其所能測量的最低溫度,則需要更換為合適電阻值的溫度計。 否則凹凸透鏡成像原理,溫度計內的液體可能會使溫度計爆裂,或無法測量溫度值。

②認識其最小刻度值,以便在使用它進行檢測時能夠快速讀取溫度值。

(2)使用溫度計時應:

①溫度計的玻璃球完全浸入被測液體中,不應看到容器的底部或壁。

②待溫度計玻璃泡溶入待測液體后稍等片刻,待濕度計讀數穩定后讀數。

③讀數時,玻璃泡應留在被測液體中,視線應與溫度計內液柱上表面平齊。

3. 升華和凝華

碘的升華和凝華

【知識鏈接】

(1)升華:物質不經過液態,直接由固態轉變為氣態的相變過程。 升華過程需要釋放熱量。

(2)凝華:物質不經過液態而直接從氣態轉變為固態的現象。 凝華是在溫度和壓力低于單相點時發生的物質狀態的變化,物質在凝華過程中會釋放熱量。

(3)升華與凝華的區別:

狀態改變

升華

升華

定義

從固態直接轉變為氣態的過程

從氣態直接轉變為固態的過程

吸熱的

放熱的

吸熱的

例子

碘升華、樟腦丸變小、干冰升華

霜、冰片和霧凇的形成

鑒別方法

物質不經過液體直接從固體變成氣體

物質不經過液態直接從氣態轉變為固態

4. 融化和融化

萘的熔化與熔化

【知識鏈接】

(1)熔化

熔化是通過加熱物質將物質從固體轉變為液體的過程。

熔化吸收熱量,是一個放熱過程。

晶體有一個固定的熔化溫度,稱為熔點,它等于它們的熔點。 晶體放熱溫度升高,達到熔點時開始熔化,此時溫度保持不變。 晶體完全融化成液體后,溫度繼續升高。 在熔化過程中,晶體處于固液共存狀態。

非晶晶體沒有固定的熔化溫度。 非晶的熔化過程與晶體類似,只是溫度不斷升高,但需要不斷釋放熱量。

(2)熔化

熔化:物質由液態變為固態的過程稱為熔化

熔化定律:

①晶體熔化定律:晶體熔化時需要不斷吸熱,但在熔點時濕度保持不變。

②非晶熔化定律:非晶熔化時,隨著材料不斷吸熱,溫度不斷上升。

晶體熔化條件:要熔化晶體,首先溫度要達到晶體的熔點,其次晶體要不斷釋放熱量。

5. 煮沸

水沸騰

【知識鏈接】

(1)液體表面和內部同時劇烈汽化的現象稱為沸騰。

(2)沸騰定律:液體沸騰時,需要不斷吸熱,但在沸點時濕度保持不變。

(3)液體沸騰時的溫度稱為沸點。 不同的液體有不同的沸點。 雖然同一種液體,它的沸點也會隨著外界氣壓的變化而變化:大氣的浮力越大,液體的沸點越高,反之亦然。 1 個標準大氣壓下水的沸點是 100°C,這是最常見的。 在一定的外浮力下,只有在一定的濕度(沸點)和持續加熱的情況下才能進行沸騰。 不同的液體在相同的浮力下有不同的沸點。

(4)滿足沸騰的條件是:①達到沸點; ②能夠持續向外界釋放熱量。

6. 蒸發

褲子被太陽曬了

【知識鏈接】

在任何水溫下都可能發生的汽化稱為蒸發。 它是液體的汽化方式之一,蒸發只發生在液體表面。 液體分子由于不規則運動而相互碰撞,有的減速,有的加速,這些在液面附近速度較高的分子可以離開液面,成為液體分子,所以液體蒸發在任何水中都可能發生溫度。 蒸發需要放出熱量,從而起到冷卻和加熱的作用。

7. 液化

乙腈的液化和汽化

【知識鏈接】

(1)氣化:物質由液態轉變為氣態的過程,氣化時吸收熱量。

(2)氣化有蒸發和沸騰兩種方式。

(3)沸騰和蒸發的相變沒有根本區別。 沸騰時,液體的溫度由于吸收大量的汽化熱而保持恒定。 沸點隨著外部壓力的降低而降低。

(4)液化:物質由氣態變為液態的過程稱為液化。 液化是一個吸熱過程。

(5)液化法:

①降低體溫:只要科學條件允許,當溫度降得足夠低時,任何二氧化碳都可以液化。

②壓縮體積:有些二氧化碳只有在常溫下其體積被壓縮才能液化,例如一次性打火機中的甲烷。

第4章光現象

1. 直線傳播

激光對準

針孔成像

【知識鏈接】

光直線傳播的應用原理是光在均勻介質中沿直線傳播。 光沿直線傳播的應用實例有很多,例如:(1)小孔成像; (2)射箭瞄準; (3)激光準直; (4) 排成一行,與前方對齊; (5)陰影生成; (6)日食、月食的發生。

2. 光的反射

潛望鏡

光纖原理

【知識鏈接】

光的反射是一種光學現象,是指光傳播到不同物質時,在界面上改變傳播方向,返回到原來物質的現象。 反射定理:

(1)反射光、入射光、法線均在同一平面內;

(2)反射光和入射光分離到法線的左側;

(3)反射角等于入射角;

(4)光的反射時間是可逆的。

3. 平面鏡成像

平面鏡

平面鏡

【知識鏈接】

(1)平面鏡成像原理:光的反射。

太陽或燈發出的光照射到人的頭部并在鏡子上反射(這里是漫反射,而不是平面鏡像)。 平面鏡將光線反射到人的眼睛里,所以我們在平面鏡中看到了自己的真實形象。 由于平面鏡后面沒有光源(S)的對應點(S'),進入眼睛的光線也不是來自對應點(S'),所以(S')稱為實像。

(2)平面鏡成像的特點是:物體在平面鏡中成的像是實像,像的大小與物體相等,上下(或左右) )相對,它們的連線垂直于鏡面,且到鏡面的距離相等; 記為:正立、等大小、對稱、虛像。

4.鏡面反射

鏡面反射和漫反射

【知識鏈接】

(1)鏡面反射:即物體的反射面光滑,光線平行反射,如梳妝鏡、平坦的海面等; 一束平行光照射到平面鏡上,反射光是平行的。 這些反射稱為鏡面反射; 鏡面反射遵循光的反射定理,鏡面反射形成的圖像的本質是位于物體另一側的直立、等幅的實像。

(2)漫反射是投射在粗糙表面上的光向各個方向反射的現象。 當一束平行的入射光照射到粗糙的表面時,該表面會將光向各個方向反射,因此即使入射光線彼此平行,由于各點的法線方向不一致,反射的光也會是隨機的向不同方向反射,這些反射稱為“漫反射”或“漫反射”。 這種反射光稱為漫射光。 每條漫反射光線都遵循反射定律。

5.光的折射

碗里的牙簽

【知識鏈接】

(1)折射定理是幾何光學的基本定理之一。 它是決定光折射過程中折射光線與入射光線關系的定理。 當光從一種介質傾斜入射到另一種介質時,傳播方向通常會發生變化,這些現象稱為光的折射。

(2)光的折射定律:

當光從空氣傾斜入射到水或其他透明介質中時:

①折射光線與入射光線、法線在同一平面上;

②折射光線和入射光線分離到法線的左側;

③折射角大于入射角;

④當入射角減小時,折射角也減小;

⑤當光垂直于介質表面時,傳播方向不改變。

6. 光的散射

光散射

光散射(透過有色玻璃)

【知識鏈接】

在光學中,對于不同的波長,介質的折射率n(λ)也不同。 光線通過棱鏡后,由于色散,白光產生可見光譜,這使得白光在折射時分離。 這些現象稱為光色散。 即多色光分解為單色光的現象。 白光飄動后,從上到下的單色光是“紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫七種顏色”。

7. 光的三基色

色調的混合

【知識鏈接】

(1)光的三基色是:紅、綠、藍。 透明物體的顏色是由透過它的色光決定的。 例如藍色玻璃,只有黑光可以穿過它,其他顏色的光都會被它吸收。 所以顯示藍色。 特殊情況:如果一個物體可以穿過所有色調的光,那么它就沒有顏色并且是透明的,例如水。 不透明物體的顏色由反射的陰影決定。 例如,藍色板只能反射藍光,其他顏色的光都會被板吸收。 特殊:如果一個物體可以反射所有顏色的光,它就會呈現紅色。 如果一個物體可以吸收所有顏色的光,那么沒有光反射到人眼中凹凸透鏡成像原理,因此它呈現紅色。

(2) 染3基色:紅、黃、藍。 三種原色根據其比例和強度混合。 自然界中各種顏色變化均可形成。

第五章 鏡頭及其應用

1. 鏡頭

球面鏡

【知識鏈接】

透鏡是一種光學器件,其表面是由透明物質制成的球體的一部分,共有六種透鏡。 它在天文、軍事、交通、醫學、藝術等領域發揮著重要作用。 鏡片是根據光的折射定律制成的。 透鏡一般可分為兩類:凸透鏡和凹透鏡。

2.凹面鏡

凹面鏡對光線的會聚作用

【知識鏈接】

(1) 凹透鏡稱為負球面透鏡。 鏡框中心細,周邊粗,呈凹狀,故又稱凹透鏡。

(2)凹透鏡使光擴散。 平行光線經凹球面透鏡偏轉后,光線發散,成為發散光線。 不可能產生穩定的焦點。 沿著浮動光線的反向延長線,它們在投射光線右側的F點相交,產生一個虛擬焦點(凹透鏡有兩個虛擬焦點)。

3.凸面鏡

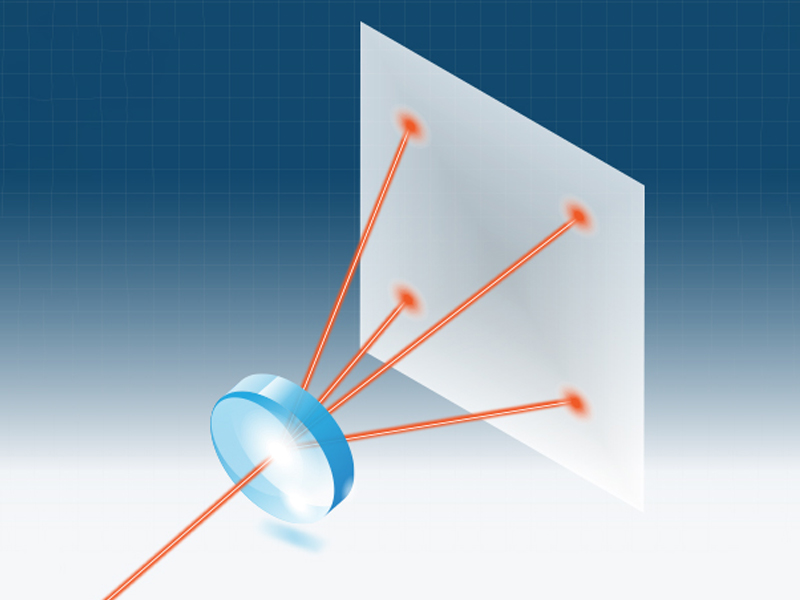

凸透鏡聚集陽光

【知識鏈接】

(1)凸透鏡是根據光的折射原理制成的。

(2)凸透鏡是中心較厚、邊緣較薄的透鏡。

(3)凸透鏡分為雙凸透鏡、平凸透鏡、凸凹透鏡(或正彎月透鏡)。 凸透鏡具有會聚作用,故又稱聚光透鏡。 較厚的凸透鏡具有看遠和會聚的功能。 與長度有關。

4.凸透鏡、凹透鏡

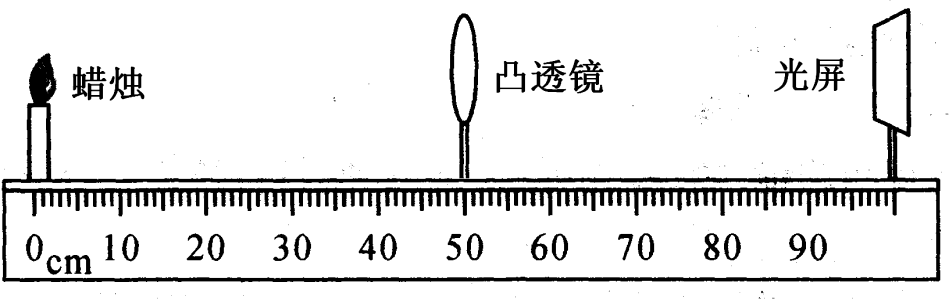

凸透鏡成像

凸透鏡成像

相機原理

魔術kt板的原理

放大鏡

【知識鏈接】

①結構不同:凸透鏡是由透明鏡體兩側磨成球面組成,兩側薄,中間厚; 凹透鏡是由透明鏡體磨成兩側凹球面、兩側厚、中間薄組成。

②對光線的影響不同:凸透鏡主要會聚光線,但物距大于焦距時也會發散; 凹透鏡主要是發散光線。

③成像性質不同:凸透鏡是折射成像,凹透鏡是“光線通過凹透鏡后,形成正立的實像,而凸透鏡則形成倒立的虛像。虛像可以突出顯示”在屏幕上,但真實圖像卻不能”。

第 6 章質量和密度

1. 質量的定義

質量理念

【知識鏈接】

物體所含物質的量稱為質量,一般用字母m表示。 它是衡量物體在同一地點的重力勢能和動能的化學量。 它是描述物體慣性的化學量。 唯一原因的程度。 質量是物體的基本屬性,與物體的狀態、形狀、溫度或空間位置的變化無關。 單位與重量不同。 如果質量大,則該物體富含的物質較多;如果質量大,則該物體富含的物質較多。 如果質量小,則該物體富含的物質較少。

2、質量檢驗

測量質量的常用儀器

【知識鏈接】

(1)生活中檢測質量的儀器有很多,如天平、平臺秤、電子秤、臺秤、桿秤、磅秤等。天平(托盤天平)通常用于實驗室。

(2)托盤天平的結構(如圖所示):由托盤、橫梁、平衡螺桿、標尺、指針、刀口、底座、分度尺、泳碼、砝碼等組成。由梁中心的支點(軸)支撐,產生兩個臂,每個臂懸掛或支撐一塊板,其中一個板(通常是右邊的板)包含一個已知重量(重量)的物體,另一個當固定在橫梁上的指針不擺動而指向中間刻度或左右擺動小且相等時,砝碼的重量與浮動碼的位置指示之和表示被稱量物體的重量