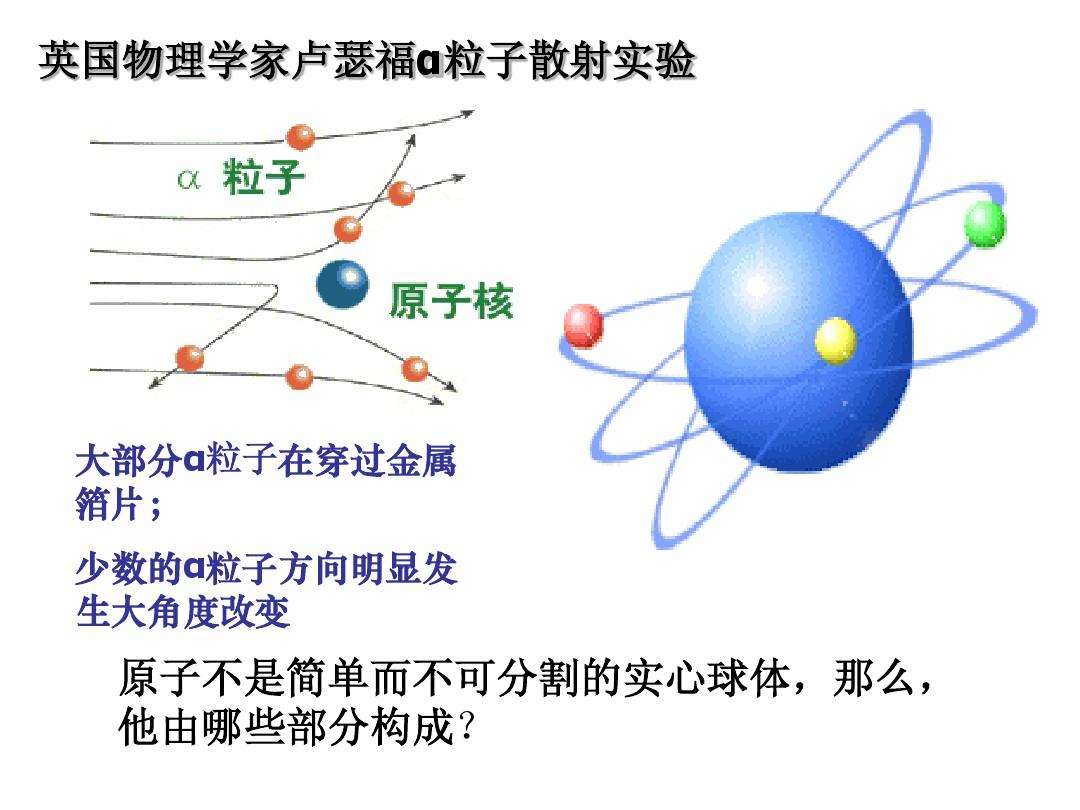

盧瑟福散射公式的推導及α粒子散射實驗的應用意義 摘要 1909年,盧瑟福及其助手(H.)和中學生(E.)在粒子和薄箔散射實驗中觀察到大部分α粒子幾乎直接穿過鉑箔,但恰好有約1/8000的α粒子的散射角小于90°。 這個實驗結果很難用當時美國公認的湯姆遜原子模型來解釋。 在湯姆森模型中,正電荷分布在整個原子中。 根據庫侖力分析,α粒子距離球心越近,受到的庫侖力越小。 在原子之外,原子呈中性,粒子與原子之間幾乎沒有空間。 相互排斥。 球面上庫侖力最大,不能發生大角度散射。 經過三年的分析,盧瑟福等人于1911年提出了原子核模型。原子中的正電荷集中在原子中心的一小塊區域,但原子的整個質量也集中在這個區域。區域。 原子核的直徑約為10,約為原子直徑的百萬分之一。 α粒子散射實驗是數學史上具有里程碑意義的重要實驗之一,被評為“最美”十大化學實驗第三名。 散射實驗現象建立了原子的核結構天體物理學公式推導,為現代數學的發展奠定了基礎。 自20世紀60年代中后期以來,盧瑟福背向散射首次被用于分析地球表面的元素組成,并已成為分析雜質組成、含量、深度分布和膜長的常規方法。 本文首先介紹了原子的尺寸和質量,然后介紹了原子核模型的歷史過程和α粒子散射實驗的過程。 理論熱的手段和基礎知識是詳細推論,包括路德散射公式和盧瑟福散射公式,強調行星模型的意義和難度,并討論α粒子散射實驗的實際應用和粒子的作用最后詳細介紹了相關物理手段和理論熱量的相關知識。

關鍵詞:粒子散射實驗; 庫侖散射公式; 盧瑟福散射公式; 行星模型; 原子穩定性,,/8000α.-,,,,on.phere,.,-,,.0,-s.-,"".cture,.,,stool.-ocess,-,rmula,-,.: ;mula;;;目錄 概述 第一章背景知識 1.1 電子的發現 1.2 電子的電荷和質量 1.4 原子的大小 第二章 核結構理論提出的歷史過程 2.1 電子發現后湯姆遜提出原子結構概念2.2 開爾文原子模型 2.3 湯姆遜獼猴桃布丁干原子模型 2.4 萊納德原子模型 2.5 長崗木星原子模型 尼科爾森初始物質原子結構 粒子散射實驗及對大角散射現象的思考 103.1 粒子散射實驗 103.2 對大角散射現象和大角散射現象的思考核模型的起源 11 第四章庫侖散射公式與盧瑟福散射公式 推論 144.1 庫侖散射公式 144.2 盧瑟福散射公式 16 第五章 盧瑟福理論的實驗驗證 185.1 盧瑟福散射公式的展開 185.2 盧瑟福理論的實驗驗證 195.3 關于小角度的盧瑟福公式和180處21第六章粒子散射實驗的應用意義226.1α粒子散射實驗的回顧和一些解釋226.2粒子散射實驗大概就是原子核的大小226.3粒子散射實驗的新應用? 財富24第七章行星模型的意義和難點267.1行星模型的意義267.2行星模型的難點26參考文獻28補充表29補充表A29補充表B30補充表C33普通原子化學是研究原子結構、運動規律的一個分支化學與相互作用,主要研究:原子的電子結構、原子光譜、碰撞過程以及原子之間或與其他物質的相互作用。

Atom是從宏觀到微觀的第一層次,是重要的中間環節。 物質世界這些層次的結構和運動變化是相互聯系、相互影響的,它們的研究是不可或缺的。 其他許多重要基礎學科和技術科學的發展也必須以原子化學為基礎,如物理學、生物學等。 科學、空間化學、天體化學、物理熱力學等。激光技術、核聚變和空間技術的研究也提供了原子化學的一些重要數據。 “原子”一詞來自意大利語,意思是“不可分割的”。 公元前世紀古埃及數學家德謨克利特提出了這一概念,并將其視為物質的最小單位。 在接下來的2000年里,原子仍然被視為物質的最小單位。 經過相當長一段時間的探索,直到20世紀初,人們才對原子本身的結構和內部運動有了比較清晰的認識,進而逐步完善了現代原子化學。 十九世紀末,化學界曝光了轟動科學界的“三大發現”:1895年,國家化學家倫琴發現了X射線;1895年,國家化學家倫琴發現了X射線; 荷蘭化學家貝克勒爾發現了天然放射性; 1897年,國家化學家湯姆森發現了電子學。 三大發現中天體物理學公式推導,電子的發現是最重要的,因為比原子更小的東西的存在意味著原子的分裂和合成。 人類第一次真正看到了比原子還小的東西??,第一次打開了大門。 原子世界的大門,原子不可分割的理論第一次被打破,因為電子是電中性的,所有原子中都存在帶負電的電子,所以原子中必然存在帶正電的物質,為此當時,出現了許多不同的假設:湯姆遜發現電子后的原子結構概念、開爾文原子模型、湯姆森的獼猴桃布丁干原子模型、倫納德的原子模型、昌剛的木星原子模型、尼科爾森的起始物質原子結構。

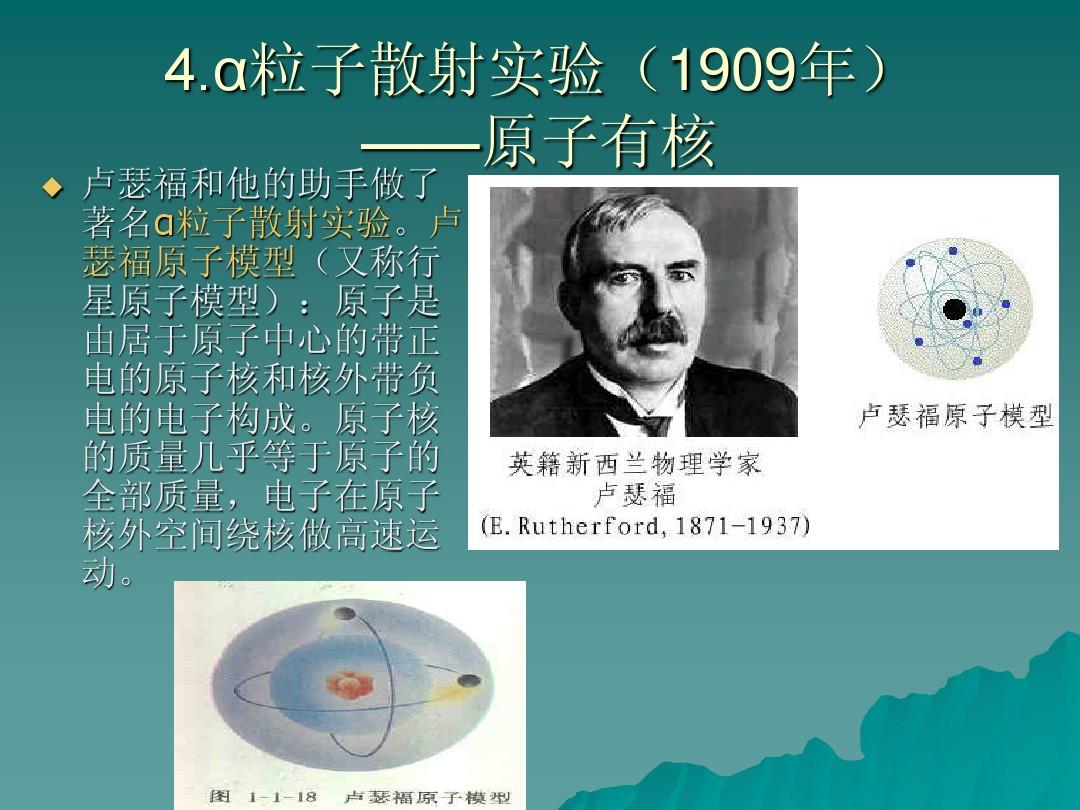

上述原子模型可以在一定程度上解釋當時的一些實驗事實,但無法解釋后來出現的許多新的實驗結果。 由于湯姆遜模型可以解釋當時的許多實驗事實,因此很容易被許多數學家接受,并成為當時的標準模型。 由于盧瑟福及其助手在1911年進行的α粒子散射實驗顯示出不可忽略的大角度散射現象,盧瑟福根據實驗結果提出:原子中心是一個重的帶正電的原子核,這與與整個原子的大小相比,原子核很小。 電子圍繞原子核旋轉,類似于行星圍繞太陽旋轉。 這些模型稱為原子核模型,也稱為行星模型。從該模型得出的推論與實驗結果非常吻合