平面鏡成像實驗例文第1篇

關鍵詞:平面鏡成像實驗;實驗教材;實驗過程

在2011年教育部出臺的《義務教育數學課程標準》中有這樣的要求:在教學中應當鼓勵中學生自己動手、自己探求科學規律,倡導探究性的教學方法。因而在中學數學教學中,我積極引導中學生主動探究,非常是對“平面鏡成像”這一實驗做了大膽改進,《平面鏡成像》是小學數學教學中的重點內容,要想讓朋友們挺好地了解“平面鏡成像的性質”,光靠老師的講解是不行的,而應當通過實驗來達到目的。在傳統教學中,因為受實驗條件的限制,使得該實驗存在著一定偏差,因而,我嘗試著對該實驗進行了改進。

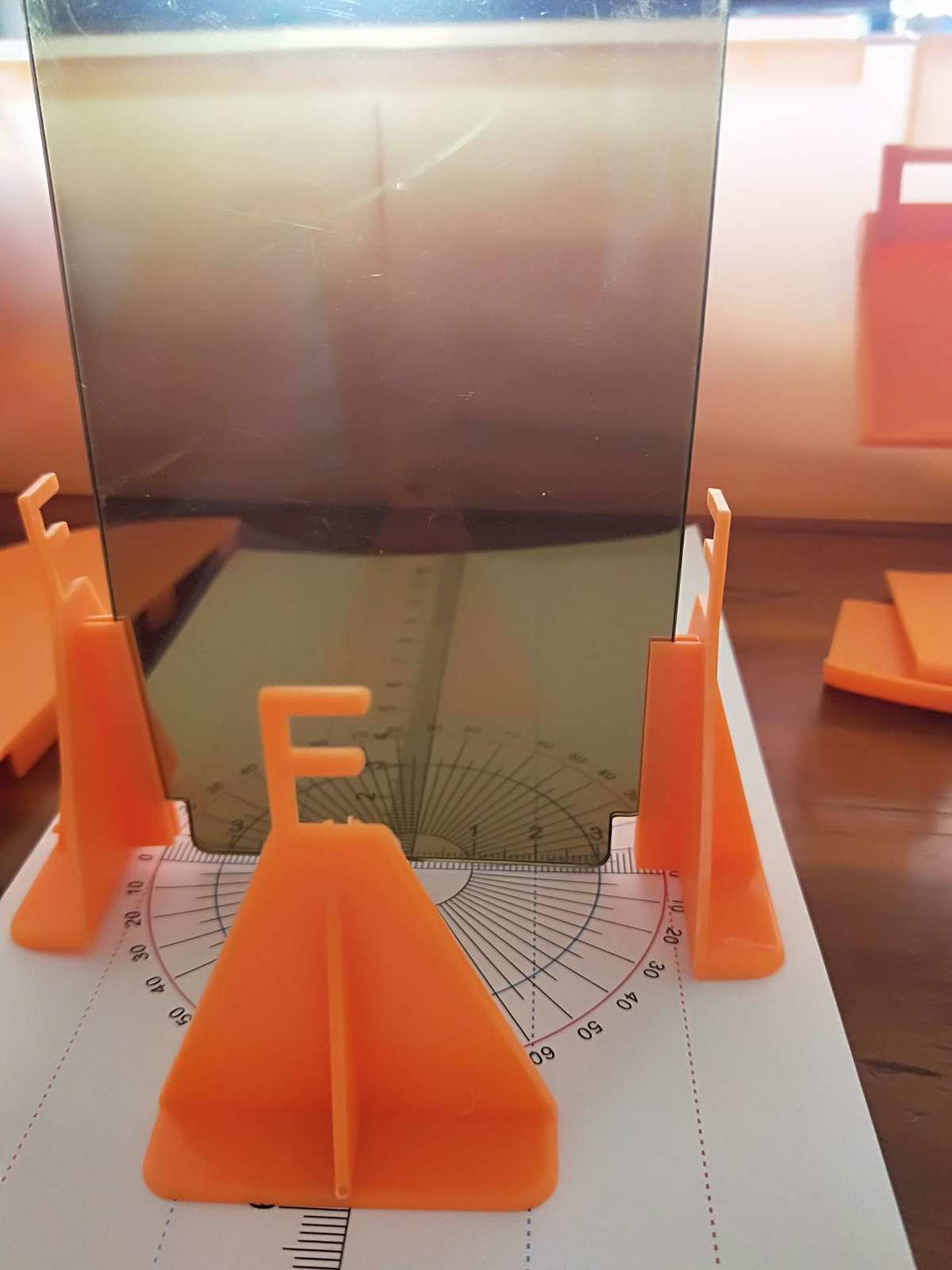

一、改進實驗器材

傳統的實驗器材是蠟燭,蠟燭燃燒時課室內煙熏火燎,但是蠟燭消耗量較大,資源容易浪費。針對這一點,我對實驗教材做了改進,改用兩幅大、中、小三種機型的象棋子,由于象棋子比較實惠,并且還能常年使用,防止了資源浪費。

二、改進實驗過程

在實驗過程中,我把中學生分為三人一組,讓她們在桌面上鋪一張紙,把紙對折后平均分為兩部份,之后讓同事們在折線位置豎上一塊玻璃板,這條折線就表示平面鏡位置。把大號棋子的正面朝上放于玻璃板一側,這時才能看見玻璃板后邊出現了一個棋子的像,之后調整一下玻璃板和桌面的傾角,使棋子的像成于桌面上,看法穩定玻璃板,并檢測棋子和桌面傾角。同樣的分別掏出大、中、小不同機型的棋子在左側桌面上做聯通,直至與右側棋子的像完全重合為止。重復實驗過程平面鏡成像實驗視頻教學,把每次得到的數據填入剖析表中,這時就很容易地總結出平面鏡成像的特性了。

其實,改進后的平面鏡成像實驗填補了傳統實驗的不足,取得了良好的教學療效。朋友們在實驗過程中愈發積極主動了,她們的思維也顯得活躍上去。在今后的教學中,我將積極探求新課標精神,根據教材內容,進行大膽變革,進一步提升中學化學實驗教學療效。

參考文獻:

[1]張月梅,何曉燕,歐陽艷.一組高中化學實驗的改進[J].喀什師范大學學報,2002(03).

[2]胡遠富.對高中數學一個演示實驗的改進[J].安順民族師范高等本科校區學報,2003(03).

平面鏡成像實驗例文第2篇

一、提出問題,引導中學生猜測與假定

從生活邁向化學,結合中學生生活體驗,提出化學問題,推動中學生猜測與假定。諸如,教課版八年級《平面鏡成像》實驗的教學,從中學生熟悉的照穿衣鏡出發,提出“平面鏡究竟能成哪些樣的像?像和物大小一樣嗎?像和物到穿衣鏡的距離怎樣”等眾多問題。引導中學生結合平常照穿衣鏡的生活體驗,進行推測成像性質,于是各類猜想就出現了。通過課堂提問的形式讓中學生用語言敘述內心的假定,盡管猜想很簡單,抒發不甚確切,然而,引起了中學生的興趣,充分地調動了全體中學生參與的積極性,致使課堂氛圍十分活躍。

二、讓中學生擬定計劃,動手設計實驗

擬定計劃與設計實驗是科學探究過程中的重要環節。有了推測與假定以后,就要驗證是否正確。引導中學生觀察《平面鏡成像》實驗裝置進行思索,讓中學生提出如下問題:

1.用玻璃板取代平面鏡的目的是哪些?

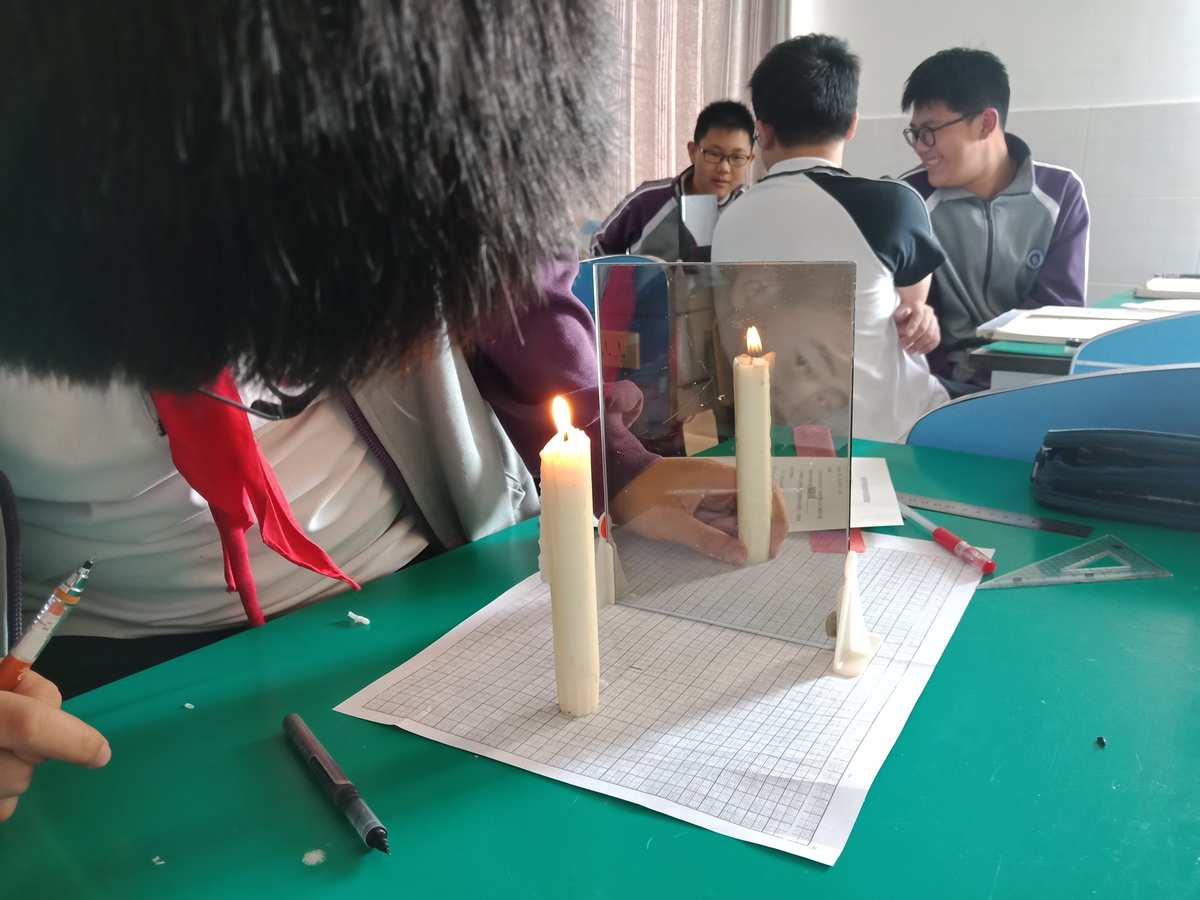

2.為何要找兩支相同的蠟燭?

3.像與物體的連線與鏡面有哪些關系?

4、平面鏡成像是實像還是虛像?

5.平面鏡怎么放置最好?

6.兩只蠟燭是否都須要點著?

7.都須要記錄什么數據?

8.實驗操作程序是哪些樣的?

按照上述問題和猜測,明晰實驗原理、實驗目的,讓中學生擬定計劃,設計實驗。因為中學生剛才開始學化學,班主任組織中學生對設計方案進行交流,針對探究的方案進行指導,并作出適當的評價、歸納和總結。引導中學生對自己提出的實驗方案進行改良,因而確定了實驗方案。

三、選擇器材,進行實驗,搜集數據

動手實驗前,班主任幫助中學生設計完成探究步驟,同時提醒中學生在進行實驗時,如何能夠保證器材安全,如何減少偏差,如何讓實驗更便捷操作等等。讓中學生嘗試選擇探究所需器材,例如使用哪些儀器能夠檢測像距、物距?為何選擇平板玻璃而不選擇不透明的平面鏡?讓中學生產生綜合剖析各類誘因選擇實驗器材的意識,逐漸提升全體中學生選擇實驗器材的能力。以小組為單位,進行實驗。中學生在椅子上平鋪白紙,在鏡前燃起蠟燭,但手不能伸到穿衣鏡里去,自然的想到用平板玻璃取代平面鏡,在玻璃板的旁邊放上一只沒有燃起的蠟燭,聯通位置觀察到了和燃起的蠟燭完全重合的像,見到蠟燭燃燒但沒有燃起,得到了平面鏡成實像的事實。

實驗數據是產生科學推論的證據。為此平面鏡成像實驗視頻教學,一定要讓全體中學生參與到實驗中去,認真搜集數據。朋友們觀察、記錄像到平面鏡的距離和物體到平面鏡的距離,得到多組實驗數據,并記錄在表格中。中學生有了探究欲望與勇氣,她們還要繼續探究平面鏡斜放成像怎樣?等等。其實平常有些中學生不愛動手,但在其他同事的影響、老師鼓勵下,也踴躍的參與到探究中來。這樣的探究活動除了迸發了中學生的學習興趣和求知欲,還提高了中學生的動手動腦能力,同時也培養了中學生們的剖析概括、交流及科學探究能力。

五、根據實驗,得出推論

科學探究目的,是為了通過探究發覺客觀規律。中學生進行實驗后,各小組依據實驗記錄數據及實驗現象,分別綜合、討論、交流得出推論:平面鏡成實像,物體到平面鏡的距離與像到平面鏡的距離相等,像和物大小相等,像和物對應點連線與平面鏡垂直。通過科學探究得出科學推論的同時,以小組為單位舉辦探究性實驗,使中學生形成急迫感,有利于中學生之間互相研討、相互啟發、相互學習、相互幫助,因而形成1+1>2的療效。

六、讓中學生學會合作與交流,培養科學探究的能力

新課程標準早已將知識與技能、過程與方式、情感心態和價值觀擺在了同等重要的位置。為此我們不能只關注中學生實驗的結果是否理想,更要關注中學生對探究過程的自主參與程度。不管實驗結果怎樣,在得出實驗推論以后,都要組織中學生進行交流和討論探究過程的有關問題:

1.你的猜測和實驗推論是不是相符?

2.你的結果和其他同事相比有沒有差別?

3.在探究過程你是否發覺了新問題?

4.你對這個實驗裝置是否滿意?若果不滿意是否有新的改進?

平面鏡成像實驗例文第3篇

1創設情景發覺問題

多媒體播放:白色玻璃板后有一支蠟燭在玻璃杯中燃燒,之后向玻璃杯中加鹽直至把蠟燭火焰浸入,而且它仍能在水底燃燒,這與日常生活經驗是相矛盾的,這使中學生形成了認知上的矛盾沖突:蠟燭火焰如何可能在水底燃燒呢?這時老師問:朋友們剛剛看見的是真實的蠟燭火焰嗎?若不是,那是哪些呢?請朋友們思索一下,而后老師告訴中學生這是蠟燭火焰在玻璃板中的像.由此引入新課.老師問:請朋友們追憶我們平常照穿衣鏡的情境,思索并回答下述問題:(1)你的像在那里?(2)像的大小和你自己一樣大嗎?(3)鏡中存在一個真實的你還是虛假的你?(4)像到平面鏡的距離與物到平面鏡的距離是否相等?請朋友們先推測一下.關于第一問題,有的朋友說像穿衣鏡旁邊,有的朋友說像在玻璃中,有的中學生說像在平面鏡的后表面上.關于第二個問題有的中學生說像大物小,有的中學生說像是近大遠小,有的中學生說是像小物大,也有的中學生說像與物一樣大.關于第三個問題,有的中學生說假如像能呈在光屏上,則為虛像,若不能則為實像.關于第四個問題,有的中學生推測,像到平面鏡距離大,有的中學生覺得物到平面鏡距離大,還有的中學生說物到平面鏡的距離等于像到平面鏡的距離.最后老師總結:猜測是否符合實際還要用實驗來驗證.

2設計實驗

在實驗之前,我們還須要解決下述問題:(1)如何確定像的位置?(2)如何比較像與物的大小?(3)玻璃板是否能成像?關于這種問題是比較難的,本人借助剛剛多媒體展示的蠟燭火焰在玻璃杯中燃燒的情境加以啟發引導,中學生討論十分熱烈,最后產生共識:讓某個物體與像重合,物體所在的位置即為像的位置,若物體與像完全重合,則像與物大小相等,否則像與物大小就不相等,即用物體來取代像.這時老師再度提問:依據大家以上的剖析,你能說出探究平面鏡成像規律的主要實驗器材嗎?中學生討論后班主任小結.

3中學生分組實驗

中學生根據書上的實驗步驟完成實驗,在實驗過程中提醒中學生檢測像到平面鏡的距離應是以玻璃板后表面為準,同時要求中學生必須實事求是地如實地記錄實驗數據,不許弄虛造假.且要不斷變換q版人A的位置,重做幾次,并把物到平面鏡的距離與像到平面鏡的距離大小分別記錄在如下表格中.班主任取某一小組實驗數據填在下表中,以供剖析.

實驗小結

(1)平面鏡所成的像(能/不能)呈現在白紙上,是(實/虛)像.

(2)像的大小與物體大小(相等/不相等).

(3)像與物的連線與鏡面(垂直/不垂直).

(4)像到平面鏡的距離與物到平面鏡的距離(相等/不相等)

(5)物與像(是/不是)上下顛倒,(是/不是)左右相反.

在剖析實驗數據時發覺像到平面鏡的距離總是大于物到平面鏡的距離,這時有的中學生說書上推論是像到平面鏡的距離與物到平面鏡的距離相等,而我們實驗中測得的數據卻不是這樣的.這是為何呢?這時老師應夸獎那位朋友的勇于指責的精神和實事求是的心態.此時老師可以告訴中學生,實驗中是用玻璃板來做實驗的,玻璃板是有長度的,玻璃板的長度是否會影響像到平面鏡的距離與物到平面鏡的距離的關系呢?請朋友們繼續探究.中學生分別用4mm,3mm,2mm厚的玻璃板來完成實驗.某一組中學生測得的數據如下.

從實驗數據中可以看出,玻璃板越薄,像到平面鏡的距離與物到平面鏡的距離相差就越小,進一步推理得出:當玻璃板沒有長度時,像到平面鏡的距離就等于物到平面鏡的距離.為此,我們書上得出的推論實際上是把平面鏡當作是沒有長度的理想化的模型,現實生活中的平面鏡是有長度的,像到平面鏡的距離與物到平面鏡的距離事實上并不相等的.

小結平面鏡的成像規律:

(1)像與物的大小總是相等.(2)像和物到平面鏡的距離是相等的(在理想化情況下).

(3)平面鏡所成的像是實像.

4平面鏡成像規律的應用

多媒體播放:(1)平面鏡對人類有益的一面,引導中學生舉例說明.

(2)平面鏡對人類有害一面,引導中學生舉例說明.

多媒體展示:

(3)鏡花水月,杯弓蛇影,碰杯邀明月,對影成兩人.

請你借助平面鏡知識對它們加以解釋.在你學過的古典文學中還有這樣的事例嗎?

(4)介紹唐代的潛望術

平面鏡成像實驗例文第4篇

《平面鏡》是蘇科版《物理》八年級下冊第三章第四節的教學內容,本節安排在光的反射之前,所以不研究平面鏡成像原理,重點探究平面鏡成像的特性與應用.教材主要安排了一個探究平面鏡成像特性的實驗,依據多年的教學經驗,倘若將實驗教學做一些改進,療效更佳.

改進一將教材上的觀察相片“澆不滅的燭焰”改為演示實驗.興趣是最好的老師,良好的開端是成功的一半,課堂伊始,通過“澆不滅的燭焰”創設情景,引入新課,使中學生蒞臨其境,既新奇有趣,迸發了中學生強烈的求知欲,又為平面鏡成實像埋下伏筆.

改進二在探究平面鏡成像規律這一重點環節時:1.將演示實驗改為分組實驗;2.將實驗中所用玻璃板改用顯微鏡實驗中所用的較薄的載玻片(一面貼上遮陽膜療效更好);3.用畫在紙上的三角形替換物體.

改進后優點如下:1.遵守數學學以實驗為基礎,以中學生為主體的原則,使中學生由旁觀者變為參與者,讓中學生經歷數學問題的發覺、猜想、探究的全過程,充分發揮中學生主體參與的積極性,讓中學生真正成為學習的主人.2.改進后的實驗取材便捷,操作簡單,各項特征盡在其中,形象直觀,以便發覺,便于歸納出推論.3.一次實驗可測出三組距離相等,防止了一次實驗的碰巧性,容易發覺規律.4.通過沿鏡面折疊發覺了物、像等大且關于鏡面對稱的特性,比教材上的方式更有勸說力.

【教學過程設計】

一、創設情景設疑引學

演示實驗澆不滅的燭焰:將三個瓶子(1號和3號杯內是燃起的蠟燭)按圖1所示位置放好,2號杯正好在1號杯像的位置.讓中學生見到每位杯中均有燃起的蠟燭,之后向玻璃板后的兩個杯中加鹽,當中學生聽到3號杯燭焰被澆滅2號杯“燭焰”不能澆滅這一奇特現象時,班主任再把火柴置于2號杯“燭焰”上,再讓中學生見到火柴不能燃起.中學生會展開想像的翅膀積極思索這是為何呢?

二、新課教學

1.平面鏡

提問當大家想曉得自己的模樣時,首先想到的是哪些?

引入我們每天都照穿衣鏡,這些穿衣鏡表面是平的,稱作平面鏡.明天我們就來好好研究平面鏡成像的特性.

2.探究平面鏡成像的特征

(1)觀察現象進行推測

請朋友照穿衣鏡,觀察自己和周圍朋友的像,推測平面鏡成像的特征:

①;②;③;④.

思索我們采用哪些方式可以驗證推測是否正確呢?

(2)啟發誘導突破難點

我們要研究成像特性,首先要弄清像在那里?

播放講義演示,通過觀察現象、啟發思索、引導發覺等方式幫助中學生剖析確定“像的位置和大小”的方式——等效取代法.

①用玻璃板代替穿衣鏡.

②用物體取代像.

(3)改進實驗探究特征

具體方式如下:

①在實驗桌上鋪一張白紙,并用筆劃一條直線,在直線右側1-3分米處畫一三角形ABC,如圖2所示.

②將載玻片用橡皮泥沿直線矗立在桌面上,讓中學生從有三角形的這兩側,透過載玻片觀察ABC的像,再讓中學生不透過載玻片直接觀察紙上是否能看見ABC的像,強調能被人看見,但不能在屏幕上呈現的像稱作實像.

③描出這個實像A′B′C′,如圖3所示(可以先描出三個頂點,再連成三角形)移去載玻片.

④指導中學生將ABC及其實像A′B′C′的三對對應頂點用直線聯接上去,如圖4所示.可以看出:物、像連線與鏡面垂直.

⑤用刻度尺分別檢測出物、像對應點到直線MN(鏡面)的距離,引導中學生剖析歸納得出:像和物到鏡面的距離相等.

⑥指導中學生沿直線MN將紙片對折,可發覺ABC與其所成的實像A′B′C′完全重合,可得出:像與物大小相等且關于鏡面對稱.

歸納總結得出推論平面鏡成像特性:平面鏡所成的像是;像的大小與物體的大小;

像和物到平面鏡的距離;像與物相對于鏡面是的.

3.平面鏡成像畫圖

閱讀教材學習技巧指導中學生閱讀課本P70“方法”內容,學習按照平面鏡成像特性用對稱法畫圖.

注意①物體與像的連線與鏡面的垂足要標出;②平面鏡所成的像是實像,必須用實線畫線.

4.平面鏡的應用

平面鏡成像實驗例文第5篇

1.提出問題;平面鏡成的是虛像還是實像?是放大的還是縮小的像?所成的像的位置是在哪些地方?

2.猜測與假定;平面鏡成的是實像.像的大小與物的大小相等.像與物分別是在平面鏡的右側.

3.擬定計劃與設計方案;實驗原理是光的反射規律.

所需器材;蠟燭(兩只),平面鏡(能透光的),刻度尺,白紙,火柴,

實驗步驟;

一,在桌面上平鋪一張16開的白紙,在白紙的中線上用鋼筆畫上一條直線,把平面鏡垂直立在這條直線上.

二.在平面鏡的右側燃起蠟燭,從這兩側可以看見平面鏡中所成的燃起蠟燭的像,用不透光的紙遮擋平面鏡的反面,發覺像一直存在,說明光線并沒有透過平面鏡,從而證明平面鏡背后所成的像并不是實際光線的會聚,是實像.

三.拿下遮光紙,在平面鏡的背后放上一只未燃起的蠟燭,當所放蠟燭大小高度與燃起蠟燭的高度相等時,可以看見背后未燃起蠟燭也似乎被燃起了.說明背后所成像的大小與物體的大小相等.

四.用鋼筆分別記下燃起蠟燭與未燃起蠟燭的位置,移開平面鏡和蠟燭,用刻度尺分別量出白紙上所作的記號,量出燃起蠟燭到平面鏡的距離和未燃起蠟燭(即像)到平面鏡的距離.比較兩個距離的大小.發覺是相等的.