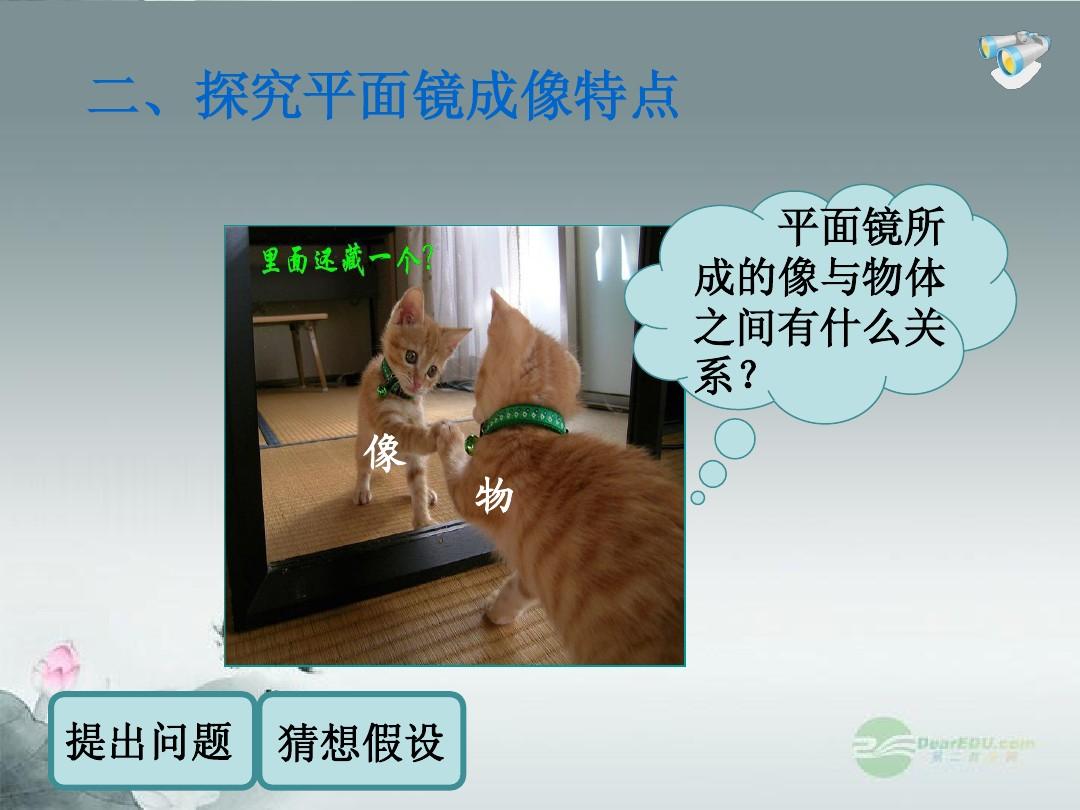

4.3 新鄉區教研室《平面鏡成像》教學設計 【教學目標】 (一)知識技能 1.了解平面鏡成像的特點。 2. 了解真實圖像生成。 3.了解平面鏡成像在日常生活中的應用。 (二)過程與方法 經歷“平面鏡成像特性”的探索過程,了解實驗中使用的實驗方法 (三)情感、態度和價值觀 1. 在探索“平面鏡成像特性”中感受化學現象的美麗與和諧,感受獲取知識的成功感。 2.通過了解平面鏡的應用,初步了解科學技術對人類生活的影響。 3、通過團隊合作培養合作意識。 【教學重點】平面鏡成像的特點。 【教學難點】虛像概念的構建。 班主任活動中學生活動設計意圖媒體手段是觀看視頻,思考原因,大膽猜測。 激發中學生探索新知識的興趣 1、介紹各種全身鏡,引導中學生說出身邊的全身鏡的名稱。 2、引導中學生借助平面鏡觀察周圍的物體(或自己)探究平面鏡成像的特點教案,體會圖像的特征。 提問:(1)平面鏡中的像與鏡前物體的大小有什么關系? (2)平面鏡中的像與鏡前物體到平面鏡的距離有什么關系? 積極思考并回答。 觀察鏡子中的圖像并將其與物體進行比較,思考并提出問題。 培養中學生觀察和提問的能力。 通過周圍的現象提出與數學相關的問題。 引導中學生在與事物的關系中表達自己的觀點和看法。

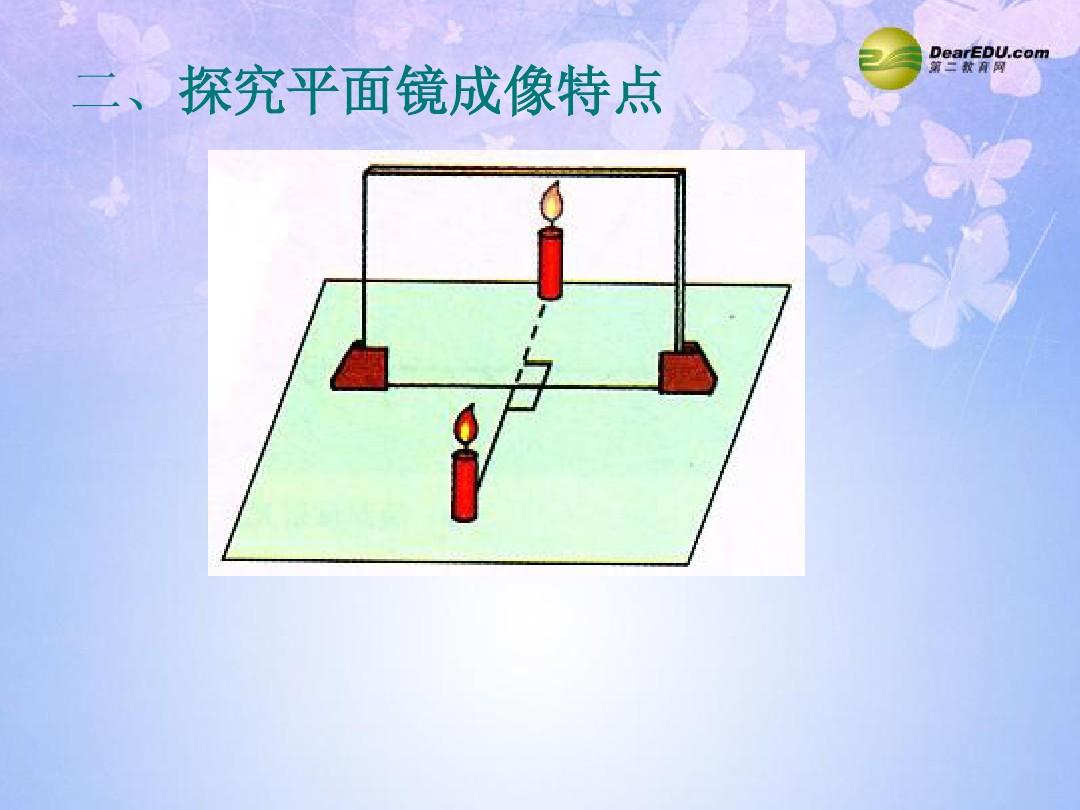

討論與物體的關系,提出猜測假設: 1. 平面鏡中的像與鏡前物體的大小(相等/大/比較) 2. 平面鏡中的像與鏡前物體與平面鏡的距離(相等/遠/近)并解釋猜測的理由。 鼓勵中學生對生活中的現象和問題發表自己的看法; 2.向中學生展示實驗方案,并進行討論和交流。 3、指導中學生補充和完善實驗方法大綱測試表格。 培養中學生的實驗設計能力,配合小組匯報班主任的巡視指導,解決并記錄中學生提出的問題。 小組合作、分工探索和觀察實驗現象,記錄實驗數據。 并進行多次實驗。 培養中學生的動手能力; 展示、報告和溝通。 3、引導中學生表達對實驗結果的意見和建議。 4、通過中學生不同的問題,引導中學生總結實驗的異同,班主任對現象進行引導或解釋(例如:為什么用玻璃板而不是平面鏡?為什么厚玻璃板上會出現兩個圖像?等)中學生總結自己的研究成果和實驗現象,討論交流,展示和交流自己的研究過程和實驗數據。

實驗的分析、歸納、交流和評價。 實驗報告 物體投影引導中學生收集證據,歸納推理 推論一:像與物體的大小相等(板) 推理二:像與物體與平面鏡的距離相等(板書) 收集證據,歸納推理: 證據一:玻璃板或平面鏡旁邊的像與物體完全重合 推理一:像與物體的大小相等 證據二:物體與平面鏡的距離像距(物體的投影) 推論2:像與物體、平面鏡的距離相等。 觀察平面鏡形成時物像的直線與平面鏡位置的關系。 引導中學生推斷:平面鏡所成的像與物體關于鏡面對稱。 操作、收集、分析證據,培養中學生的分析能力和嚴謹的科學態度。 實驗報告 1.引導中學生思考:平面鏡旁邊沒有燃燒的蠟燭,為什么我們會在平面鏡旁邊看到蠟? 4、課件展示了人眼觀察物體時的原理。 5.介紹虛像、虛像概念及判斷方法,并講解平面鏡的成像原理。 6、回扣引導課(視頻)觀察、操作、思考圖像,感知真實圖像的意義。 理解圖像,理解真實圖像的生成。 通過與針孔成像的對比,學生可以更好地理解實像與實像的概念和區別。

幻燈片教學計劃視頻 平面鏡形成的像的大小等于物體的大小,像和物體與平面鏡的距離相等,像和物體的連線垂直于鏡子。 平面鏡所成的像與物體關于鏡面對稱。 歸納總結 培養中學生歸納總結能力 教案,課件展示了平面鏡在生活中的應用圖片。 2.回扣和教訓。 中學生辯證思維教學計劃視頻4.3《平面鏡成像》學習分析新鄉區教研室【學習分析】平面鏡成像的教學內容與日常生活密切相關。 中學生對此已有感性認識,但缺乏理性認識和科學探索。 班主任講課時要專心聽講。 八年級的中學生剛剛開始學習數學。 中學生探索化學的愿望強烈,學習興趣濃厚。 化學知識的積累和研究化學問題的方法有待進一步提高,操作和設計實驗的能力有待加強。 因此,加強實驗設計和操作是本課的重點和難點。 4.3新鄉區“平面鏡成像”教研室評價效果分析本課利用劉謙的魔術引導中學生進入探索平面鏡成像特點的過程,通過提問引導中學生討論實驗研究思路,小組合作進行實驗研究,既增強了中學生對平面鏡成像的認識,又培養了中學生的團結合作意識。

根據課內檢查和課堂觀察的數據,分析如下: 一、課內檢查情況 1、平面鏡成像檢查中,達標56人,達標率為94.9%; 2、在現實生活中運用平面鏡成像的應用能力考核中,達標53人,達標率為89.8%。 2、課堂觀摩效果分析 教學各環節中,文字呈現10次,圖片呈現9次,視頻呈現2次,動態呈現3次,靜態呈現8次。 中學生的表情依次是興奮、高興、滿足、幸福、成功。 課外教學資源的正確選擇,對各個教學環節起到了有效的促進作用,對實現目標也是積極有效的。 事實上,信息技術的正確運用,減少了課堂容量,激發了中學生的好奇心,拓寬了中學生的思維,培養了中學生的興趣,有效提高了課堂教學的效率; 微課(視頻)的介入,使中學生加深了對概念的理解,調動了中學生學習的積極性,突破了本課的難點; 在自由設計中,根據本班多動腦、少動手的特點,設計了中學生的動手環節,培養中學生的空間想象力,打開學生的思維; 同時,方便中學生之間的交流和學習,提高了學習反饋的效率; 本課前進行預測試,深入了解學習情況,達到有針對性的目標。 4.3 《平面鏡成像》教材分析 新鄉區教研室 【教材分析】 《平面鏡成像》是本章的重點內容之一。 它是在學習光的線性傳播和光反射的基礎上的進一步進步。 是前兩課知識的應用和延伸; 這是中學生第一次更完整地學習“形象”的概念。

因此,本節具有重要的承上啟下的作用。 另外,本節教材主要安排了“平面鏡成像”的探索性實驗,是培養中學生注重實驗和歸納、提高學習能力的好材料。 【學習分析】本課內容與日常生活密切相關。 中學生對此已有感性認識,但缺乏理性認識和科學探究。 八年級的中學生剛剛開始學習數學,化學知識的積累和研究化學問題的方法還需要進一步加強。 [教學目標] (一)知識技能 1.了解平面鏡成像的特點。 2. 了解真實圖像生成。 3.了解平面鏡成像在日常生活中的應用。 (二)過程與方法 經歷“平面鏡成像特性”的探索過程,了解實驗中使用的實驗方法 (三)情感、態度和價值觀 1. 在探索“平面鏡成像特性”中感受化學現象的美麗與和諧,感受獲取知識的成功感。 2.通過了解平面鏡的應用,初步了解科學技術對人類生活的影響。 3、通過團隊合作培養合作意識。 【教學重點】平面鏡成像的特點。 【教學難點】虛像概念的構建。 4.3 《平面鏡成像》課堂練習 新鄉區教研室 1、如圖所示探究平面鏡成像的特點教案,小丑在平面鏡中的正確圖像為(2、一位同事站在平面鏡前 2m 處,距離平面鏡 0.5m 處進行交流,此時他的圖像到平面鏡的距離為(A.1.5mB.2mC.2.5mD.5m3)。測試視力時,視力表為放置在受試者大腦的后部和上部,以便受試者可以識別旁邊墻上鏡子中的視力表圖像。

如圖,是同事測試視力時的情況。 以下哪種說法是正確的(A.鏡子中的視力表看起來像虛像 B.鏡子中的視力表圖像比視力表小 C.鏡子中的視力表圖像到朋友的距離是 5mD。當朋友走進鏡子時,她自己在全身鏡中的圖像變大。根據平面鏡 AB 的成像特性制作物體 AB6。如圖所示,畫出發光點 S 經平面鏡反射后發出的光的光路圖再通過P.104.3《平面鏡成像》教學反思新鄉區教研室八年級中學生具有一定的觀察能力、實驗能力和思維能力,但分析判斷能力尚不成熟,自主性不強,對其產生負面影響。因此,在探究性學習活動中,既需要中學生的自主探索,又需要班主任的必要引導,才能在互動中實現教學目標。 在《平面鏡成像》課程中,利用劉謙的魔術視頻衍生出新的課程。 這樣設計的目的是為了激發中學生的探究欲望和學習興趣。 成像時像到平面鏡的距離和物體到平面鏡的距離有什么關系”,引起中學生的猜測。中學生猜測后,引導中學生借助手頭的設備進行實驗設計,看看可以用什么樣的實驗來驗證以上兩種猜測。

實驗中,我降低了對中學生的指導,針對朋友們的猜測,一步步進行實驗,一一測試,及時溝通,班主任也成為了研究課題的一員。 因為學習過程回歸到中學生身上,沒有班主任的絕對權威,中學生根據自己的本性和智力水平,在班主任的指導下自然完成認知過程。 他們的熱情自然高漲。 他們從不同的角度思考、討論、設計不同的方案,選擇不同的實驗設備,積極實驗,然后思考、討論、交流,引導中學生觀察、思考影響平面鏡成像的原因和解決方案。 在這節課中,學生對真實形象的理解也是一個難點。 在課堂上,我重現了小孔成像實驗,激活了中學生對小孔成像的預認知,也加深了中學生對“實像”概念本質的理解。 讓中學生在平面鏡后面放置一個光幕,光幕上無法接收到圖像。 通過本課的教學,我認識到探究性教學活動是一種特殊的認知和實踐活動。 班主任和中學生都是主體,也必須是主體。 他們各自通過自己的積極職能發揮各自的作用,但又和諧互動。 只有這樣,探究性教學活動才能順利進行。 如果班主任和學生不能主動、主動、獨立、創造性地發揮自己的作用,就失去了學科的特色,探究性教學的目標就無法實現。

4.3《平面鏡成像》課程標準分析 新鄉區教研室《物理課程標準》(2011年版)強調化學教學活動要引起中學生的興趣,調動中學生的積極性,激發中學生的數學思維,鼓勵中學生的創造性思維。 課程標準對本課知識的要求是“通過實驗探索平面鏡形成時像與物體的關系,了解平面鏡成像的特點和應用”。 通過本課的學習,中學生12可以運用所學知識解決現實生活中有關平面鏡成像的問題,培養中學生的應用意識。 同時,《物理課程標準》(2011年版)還強調,積極開發和有效利用各類課程資源,合理應用現代信息技術,強調信息技術與課程內容的融合,可以有效改變教學方式,提高課堂教學效果。 本課采用視聽觸摸一體機等信息技術設備,利用先進的信息通信技術激發中學生的求知欲,開發利用課外資源,并與現實生活相結合,將先進的理論簡單化,抽象的問題具體化。 微課(視頻)的介入直觀地展示了“平面鏡成像”,使中學生加深了對概念的理解,調動了中學生學習的積極性,突破了本課的難點,提高了課堂效率。 通過本課的學習,中學生可以在知識技能、解決問題、情緒心態等方面得到發展。