羅平

區域:廣東省-南昌市-天元區

中學:武漢市天元區馬家河小學

共1節課

第三節大氣浮力中學數學人文教學2011年課程標準版

1 重點難點 2 教學過程 2.1 第一學期教學活動 1 【導論】《大氣浮力》教學設計

【設計理念】

新課程理念下的教學目的是為每一位中學生提供公平的學習機會,幫助每一位中學生有效地學習。 在新課改的課堂教學中,班主任的職責就是為知識注入生命,帶著中學生去美麗的學科殿堂去旅行。 把課堂還給中學生,把講臺還給中學生,創造一個讓每一位中學生充分詮釋自我、發揮創造力、開展探究的空間,讓每一位中學生走上人生的舞臺。上臺發表自己的意見。 為了尊重中學生的個體差異,小組合作探究學習成為化學新課改下非常有效的教學方法。 我認為數學課堂教學應注意以下三個環節:

1. 創造情境。 是點燃中學生思維火焰,激發中學生學習興趣和探索欲望的“導火索”。 根據中學生的年齡特點和認知水平,結合教材,可以采用豐富多彩的方法,如實驗、史料、故事等,創設好的問題情景,引發中學生的思考,激發中學生的求知欲和參與意識,調動他們的學習積極性。 例如,在這節課中,我們利用實驗的樂趣,創設了“領頭人”的情境,教學效果較好。

2.滲透方式。 化學教學中強調科學探究的目的不僅是要教會中學生學習數學知識,更重要的是要教會中學生學會學習、學會探索,通過學習數學知識養成正確的價值觀. 在小學階段,中學生的實驗設計能力比較薄弱,這就需要我們作為老師的及時指導。

比如在提到“大氣浮力測量”環節時,小組討論交流了為什么實驗不用水,腦洞大開。 班主任在中學生交流的基礎上稍作指導分析:水管要11米長才能做實驗。 不方便。 這樣恰當的引導,不僅給中學生的設計帶來了思路,也培養了他們思考問題的能力。

3、注重應用。 這個環節是班主任指導中學生升華所學知識的重要環節。 在這個環節中,通過新舊知識的融合、知識與技能的融合、理論與實踐的融合,讓中學生體會到知識的價值和奧秘。 ,對激發其學習興趣有積極作用。

例如,在本課的知識整合中,班主任如何指導中學生梳理和檢測大氣的浮力? 原則是什么? 兩個實驗都使用了哪種科學方法? 本題致力于幫助中學生總結兩次實驗的優缺點,加深對實驗的理解,鞏固本課知識點和難點。

【教學目標】

1.知識和技能

(1) 知道大氣浮力的存在。

(2)了解大氣浮力形成的原因。

(3)了解托里切利測量大氣浮力的方法、實驗原理、實驗過程及其推論。

(4) 能借助大氣浮力知識解釋日常生活中的一些簡單現象。

2.工藝與技巧

(1) 觀察與大氣浮力有關的現象,將大氣浮力視為客觀存在。

(2)通過實驗探索測量大氣浮力,讓中學生感受等效置換的科學方法。

(3)感受化學的實驗研究方法——提出問題、實驗探索、猜測、實驗驗證。

3.情緒心態和價值觀

(1)感受科學探究之道,了解實驗在化學中的地位和作用。

(2)體驗和分享探究成功的喜悅,形成科學探究的興趣。

(3)使中學生感受到化學知識與生活的緊密聯系,使他們能夠學以致用,增強學習化學的興趣。

【重點難點】

1. 教學重點:認識大氣浮力的存在。

2. 教學難點:理解托里拆利測量大氣浮力的實驗。

【教育資源】

班主任工具:多媒體教案、吸盤、模擬馬格德堡半球、紙、水、玻璃杯、試管。

中學生用具(中學生1組4人):試管、紅墨水、小皮碗(2個)。

【教學過程】

1. 示范實驗創設場景,引入新課

實驗一:紙能裝水

實驗二:大氣壓力壓垮電信

實驗三:用燒瓶吞豬肉

通過示范實驗一的引導,激發了中學生的探究熱情,在小組中引起了激烈的討論和大膽的猜想,為本課主題的順利導入鋪平了道路。

2.學生探索新課教學

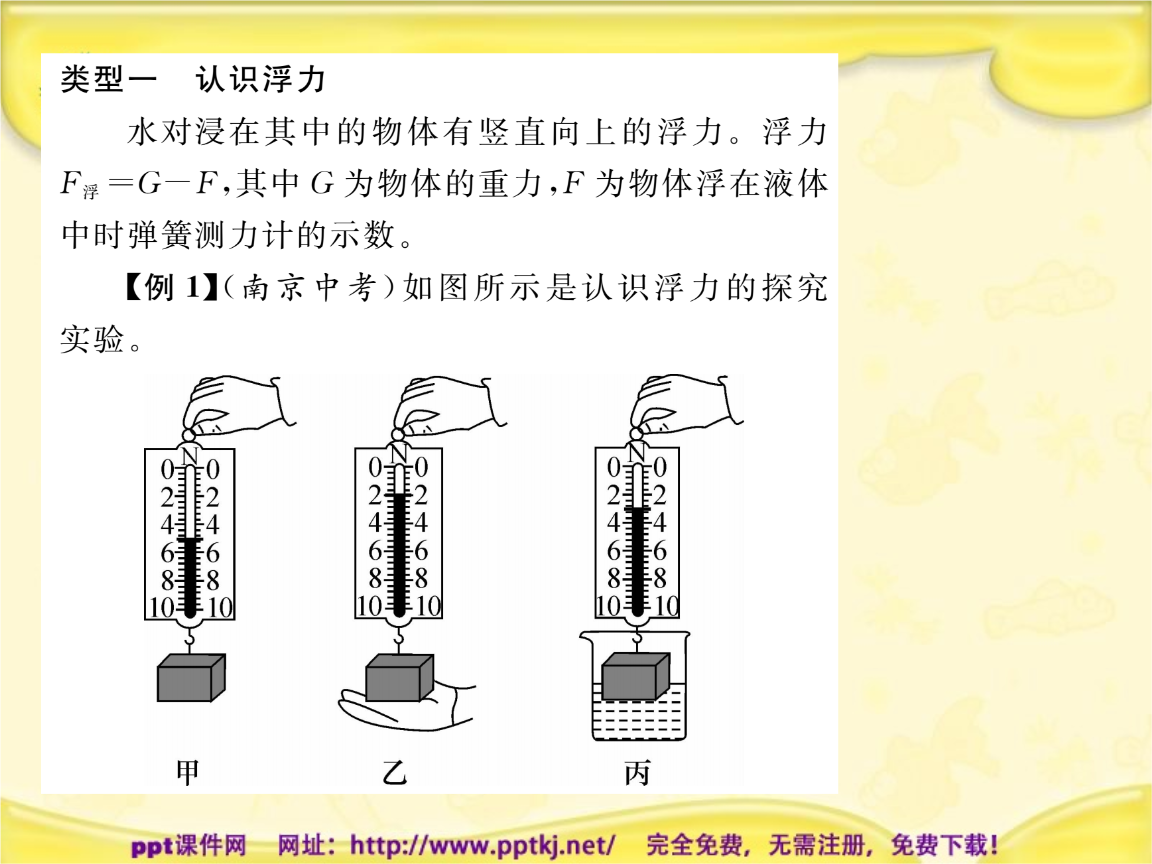

(1) 探索——大氣浮力的存在

1.了解氣氛

講義上顯示:月球周圍的大氣層,簡介大氣層可達上空數千公里,而我們人類就生活在這片厚厚的大氣海洋底部。

需要思考的問題:這個厚厚的大氣層是否受重力影響? 我們有壓力嗎? 有浮力嗎?

推測:大氣浮力的特征?

2.中學生自主探索,感知大氣浮力的存在

①引入啟發思考的問題:如何利用桌上提供的設備設計實驗來證明我們的猜測?

說明:中學生經過一段時間的學習,具備了一定的化學素質。 在設計實驗驗證推測的環節中,可以充分調動中學生思維的積極性,提高團隊協作能力,培養小組的獨立決策能力。

②自主探索小組交流展示

A。 兩個小吸盤擠在一起后就分不開了。

B. 挖出小吸盤進入空氣后,吸盤很容易拉開。

二、擠壓的目的是把吸盤里的空氣擠出來,這樣內部的二氧化碳浮力就會降低; 實驗現象是拉不開,因為吸盤作用外有大氣壓。 從而得出經過驗證的推論:大氣層具有浮力。

此鏈接是中學生暢所欲言、發表意見的鏈接。 教師要鼓勵中學生大膽表達自己的觀點,這也為培養中學生的表達能力和交流能力提供了機會。

小結:以上實驗證明大氣層具有浮力和各個方向的浮力。 我們經常將大氣浮力稱為大氣壓或氣壓。 日常生活中有很多現象可以證明大氣壓的存在。 歷史上曾經有一個經典的實驗,生動大膽地證明了大氣壓的存在。 請看多媒體講座——馬格德堡半球實驗。

3.模擬馬格德堡半球實驗

① 利用講義重現馬格德堡半球的實驗過程。

說明:提高中學生對化學歷史的認識,培養中學生對科學的尊重,重視中學生的情感教育和價值觀的培養。

總結:16匹馬沒能分開馬格德堡半球。 大氣壓力有多大? 朋友們,回想一下我們學過的關于浮力的知識,想一想我們可以用什么方法來檢測大氣浮力的大小? 說出你的看法和理由。

(2) 探索大氣浮力的價值

1.托里拆利實驗

啟發思考,引入問題:大氣壓力有多大?

托里切利實驗過程的多媒體解讀。

思考:①為什么玻璃管中的水銀沒有全部流出? 它上面的真空是如何產生的? ② 如何估算水銀柱在玻璃管中上升的部分所形成的浮力? ③等壓面的構造是基于什么液體浮力知識? 科學家托里切利是如何巧妙地測量大氣浮力值的?

說明:因為這個實驗的原理比較難,在中學生獨立交流后,老師要引導中學生從熱的角度分析,玻璃管里的水銀沒有完全流出的原因,并明確指出是大氣的浮力支撐了高低。 液柱的一部分,而大氣浮力的大小決定了它所能支撐的液柱的高度,這樣就可以借助液柱形成的浮力來估算大氣浮力。 這些科學方法被稱為等效替代法。

2.實驗不用水的原因分析

引導中學生復習液體浮力的特點、液體浮力的影響因素和液體浮力的估算方法。

小組討論交流后,老師對解題技巧進行了規范。

標準大氣壓的取值:小組借助教材,自主學習標準大氣壓的規定和大小。

總結:大氣壓的測量早已經完成了,得出的結果大約是105pa,也說明了小伙伴們實驗的準確性。 現在我們還有測量大氣壓力的專用實驗儀器——氣壓計。 我們將在下一節學習晴雨表的課程中詳細學習。 連接起來之后,小伙伴們可以想想生活中有哪些現象是依賴于大氣浮力的知識呢?

(3)大氣浮力在生產生活中的應用

講座介紹:用吸管吸啤酒的過程,小組討論交流喝啤酒的原理。

說說生活或生產中利用大氣浮力的其他現象?

說明:大氣壓力和浮力與人們的日常生活和生產技術密切相關。 本課從生活場景走向數學學習,從數學學習走向社會應用,突出化學與生活、社會的密切關系。 在交流過程中,學生對大氣壓力在日常生活中的應用了解較多,但對生產中的相關應用了解較少。 老師可以準備一些相關的講義,幫助中學生了解生產中如何利用大氣壓移動大玻璃板、燈泡等實際問題。 這不僅能提高中學生對大氣壓的認識,還能大大提高他們的學習積極性,感受到有意識數學知識的價值。

3. 課堂總結與測量

說明:這個環節分為兩個進程。 首先,以小組為單位,對本課的知識進行梳理,確保每個小伙伴都清楚本課要達到的知識目標。 然后,通過小組交流和展示,通過相互評價和互補,可以幫助朋友們查漏補缺。 班主任的改進總結必不可少。 中學生交流的重點是知識,班主任的作用是歸納知識體系和技能。

【教學反思】

本課教學過程以中學生為主體,以問題為中心,班主任為引導,小組為主要形式,讓中學生觀察、分析、理解、應用,真正讓中學生學校學生“住”和“動”。 同時在教學中結合多媒體講義,引導中學生科學探究過程,降低探究難度。

第三節大氣浮力

課程設計 課堂記錄

第三節大氣浮力

1 第一學期教學活動 1 【導論】《大氣浮力》教學設計

【設計理念】

新課程理念下的教學目的是為每一位中學生提供公平的學習機會,幫助每一位中學生有效地學習。 在新課改的課堂教學中,班主任的職責就是為知識注入生命,帶著中學生去美麗的學科殿堂去旅行。 把課堂還給中學生,把講臺還給中學生,創造一個讓每一位中學生充分詮釋自我、發揮創造力、開展探究的空間,讓每一位中學生走上人生的舞臺。上臺發表自己的意見。 為了尊重中學生的個體差異,小組合作探究學習成為化學新課改下非常有效的教學方法。 我認為數學課堂教學應注意以下三個環節:

1. 創造情境。 是點燃中學生思維火焰,激發中學生學習興趣和探索欲望的“導火索”。 根據中學生的年齡特點和認知水平,結合教材,可以采用豐富多彩的方法,如實驗、史料、故事等,創設好的問題情景初中物理大氣壓強PPT,引發中學生的思考,激發中學生的求知欲和參與意識,調動他們的學習積極性。 例如,在這節課中,我們利用實驗的樂趣,創設了“領頭人”的情境,教學效果較好。

2.滲透方式。 化學教學中強調科學探究的目的不僅是要教會中學生學習數學知識,更重要的是要教會中學生學會學習、學會探索,通過學習數學知識養成正確的價值觀. 在小學階段,中學生的實驗設計能力比較薄弱,這就需要我們作為老師的及時指導。

比如在提到“大氣浮力測量”環節時,小組討論交流了為什么實驗不用水,腦洞大開。 班主任在中學生交流的基礎上稍作指導分析:水管要11米長才能做實驗。 不方便。 這樣恰當的引導,不僅給中學生的設計帶來了思路,也培養了他們思考問題的能力。

3、注重應用。 這個環節是班主任指導中學生升華所學知識的重要環節。 在這個環節中,通過新舊知識的融合、知識與技能的融合、理論與實踐的融合,讓中學生體會到知識的價值和奧秘。 ,對激發其學習興趣有積極作用。

例如,在本課的知識整合中,班主任如何指導中學生梳理和檢測大氣的浮力? 原則是什么? 兩個實驗都使用了哪種科學方法? 本題致力于幫助中學生總結兩次實驗的優缺點,加深對實驗的理解,鞏固本課知識點和難點。

【教學目標】

1.知識和技能

(1) 知道大氣浮力的存在。

(2)了解大氣浮力形成的原因。

(3)了解托里切利測量大氣浮力的方法、實驗原理、實驗過程及其推論。

(4) 能借助大氣浮力知識解釋日常生活中的一些簡單現象。

2.工藝與技巧

(1) 觀察與大氣浮力有關的現象,將大氣浮力視為客觀存在。

(2)通過實驗探索測量大氣浮力,讓中學生感受等效置換的科學方法。

(3)感受化學的實驗研究方法——提出問題、實驗探索、猜測、實驗驗證。

3.情緒心態和價值觀

(1)感受科學探究之道,了解實驗在化學中的地位和作用。

(2)體驗和分享探究成功的喜悅,形成科學探究的興趣。

(3)使中學生感受到化學知識與生活的緊密聯系,使他們能夠學以致用,增強學習化學的興趣。

【重點難點】

1. 教學重點:認識大氣浮力的存在。

2. 教學難點:理解托里拆利測量大氣浮力的實驗。

【教育資源】

班主任工具:多媒體教案、吸盤、模擬馬格德堡半球、紙、水、玻璃杯、試管。

中學生用具(中學生1組4人):試管、紅墨水、小皮碗(2個)。

【教學過程】

1. 示范實驗創設場景,引入新課

實驗一:紙能裝水

實驗二:大氣壓力壓垮電信

實驗三:用燒瓶吞豬肉

通過示范實驗一的引導初中物理大氣壓強PPT,激發了中學生的探究熱情,在小組中引起了激烈的討論和大膽的猜想,為本課主題的順利導入鋪平了道路。

2.學生探索新課教學

(1) 探索——大氣浮力的存在

1.了解氣氛

講義上顯示:月球周圍的大氣層,簡介大氣層可達上空數千公里,而我們人類就生活在這片厚厚的大氣海洋底部。

需要思考的問題:這個厚厚的大氣層是否受重力影響? 我們有壓力嗎? 有浮力嗎?

推測:大氣浮力的特征?

2.中學生自主探索,感知大氣浮力的存在

①引入啟發思考的問題:如何利用桌上提供的設備設計實驗來證明我們的猜測?

說明:中學生經過一段時間的學習,具備了一定的化學素質。 在設計實驗驗證推測的環節中,可以充分調動中學生思維的積極性,提高團隊協作能力,培養小組的獨立決策能力。

②自主探索小組交流展示

A。 兩個小吸盤擠在一起后就分不開了。

B. 挖出小吸盤進入空氣后,吸盤很容易拉開。

二、擠壓的目的是把吸盤里的空氣擠出來,這樣內部的二氧化碳浮力就會降低; 實驗現象是拉不開,因為吸盤作用外有大氣壓。 從而得出經過驗證的推論:大氣層具有浮力。

此鏈接是中學生暢所欲言、發表意見的鏈接。 教師要鼓勵中學生大膽表達自己的觀點,這也為培養中學生的表達能力和交流能力提供了機會。

小結:以上實驗證明大氣層具有浮力和各個方向的浮力。 我們經常將大氣浮力稱為大氣壓或氣壓。 日常生活中有很多現象可以證明大氣壓的存在。 歷史上曾經有一個經典的實驗,生動大膽地證明了大氣壓的存在。 請看多媒體講座——馬格德堡半球實驗。

3.模擬馬格德堡半球實驗

① 利用講義重現馬格德堡半球的實驗過程。

說明:提高中學生對化學歷史的認識,培養中學生對科學的尊重,重視中學生的情感教育和價值觀的培養。

總結:16匹馬沒能分開馬格德堡半球。 大氣壓力有多大? 朋友們,回想一下我們學過的關于浮力的知識,想一想我們可以用什么方法來檢測大氣浮力的大小? 說出你的看法和理由。

(2) 探索大氣浮力的價值

1.托里拆利實驗

啟發思考,引入問題:大氣壓力有多大?

托里切利實驗過程的多媒體解讀。

思考:①為什么玻璃管中的水銀沒有全部流出? 它上面的真空是如何產生的? ② 如何估算水銀柱在玻璃管中上升的部分所形成的浮力? ③等壓面的構造是基于什么液體浮力知識? 科學家托里切利是如何巧妙地測量大氣浮力值的?

說明:因為這個實驗的原理比較難,在中學生獨立交流后,老師要引導中學生從熱的角度分析,玻璃管里的水銀沒有完全流出的原因,并明確指出是大氣的浮力支撐了高低。 液柱的一部分,而大氣浮力的大小決定了它所能支撐的液柱的高度,這樣就可以借助液柱形成的浮力來估算大氣浮力。 這些科學方法被稱為等效替代法。

2.實驗不用水的原因分析

引導中學生復習液體浮力的特點、液體浮力的影響因素和液體浮力的估算方法。

小組討論交流后,老師對解題技巧進行了規范。

標準大氣壓的取值:小組借助教材,自主學習標準大氣壓的規定和大小。

總結:大氣壓的測量早已經完成了,得到的結果大約是105pa,也說明了小伙伴們實驗的準確性。 現在我們還有測量大氣壓力的專用實驗儀器——氣壓計。 我們將在下一節學習晴雨表的課程中詳細學習。 連接起來之后,小伙伴們可以想想生活中有哪些現象是依賴于大氣浮力的知識呢?

(3)大氣浮力在生產生活中的應用

講座介紹:用吸管吸啤酒的過程,小組討論交流喝啤酒的原理。

說說生活或生產中利用大氣浮力的其他現象?

說明:大氣壓力和浮力與人們的日常生活和生產技術密切相關。 本課從生活場景走向數學學習,從數學學習走向社會應用,突出化學與生活、社會的密切關系。 在交流過程中,學生對大氣壓力在日常生活中的應用了解較多,但對生產中的相關應用了解較少。 老師可以準備一些相關的講義,幫助中學生了解生產中如何利用大氣壓移動大玻璃板、燈泡等實際問題。 這不僅能提高中學生對大氣壓的認識,還能大大提高他們的學習積極性,感受到有意識數學知識的價值。

3. 課堂總結與測量

說明:這個環節分為兩個進程。 首先,以小組為單位,對本課的知識進行梳理,確保每個小伙伴都清楚本課要達到的知識目標。 然后,通過小組交流和展示,通過相互評價和互補,可以幫助朋友們查漏補缺。 班主任的改進總結必不可少。 中學生交流的重點是知識,班主任的作用是歸納知識體系和技能。

【教學反思】

本課教學過程以中學生為主體,以問題為中心,班主任為引導,小組為主要形式,讓中學生觀察、分析、理解、應用,真正讓中學生學校學生“住”和“動”。 同時在教學中結合多媒體講義,引導中學生科學探究過程,降低探究難度。

標簽: 3節, 大氣層, 浮力, PPT, 專用