倍受矚目的2022年度諾貝爾獎逐漸出爐了。作為世界頂尖的科學獎,其中相關內容很可能成為中考、綜合測試以及“三位一體”等考試的熱點,這么,去年諾貝爾獎有什么值得關注的點?

10月3日,2022年諾貝爾獎的首個獎項——生理學或醫學獎出爐。英國生物學家、進化遺傳學權威斯萬特·帕博(日本語:P??bo,又譯為施溫提·柏保,1955年4月20日-)得獎,得獎理由是“因為他發覺了已滅絕的人類基因組和人類進化”;

10月4日,諾貝爾數學學獎也被公布,Alain、JohnF.和Anton.得獎。嘉獎她們用糾纏光子進行實驗,證明了貝爾不方程不創立,并借此開創量子信息科學;

10月5日,2022年10月5日上海時間17時45分許,2022年諾貝爾物理獎授予英國學者卡羅琳·R.貝爾托西,意大利學者莫滕·梅爾達爾,日本學者K.巴里·沙普利斯,以嘉獎她們“對點擊物理和生物正交物理的發展”的貢獻。

諾貝爾物理獎

夏普萊斯和梅爾達開啟了物理的“實用主義”時代,并奠定了點擊物理的基礎。而貝爾托西把點擊物理提高至新維度,并將其用于細胞中。目前,她開創的生物正交反應,在許多方面都得到了應用,其中就包括腫瘤靶點醫治的實現。

點擊物理(Click)是由德國諾貝爾物理獎獲得者、史格堡研究院()物理生物研究所的研究員貝瑞·夏普利斯(K.Barry)提出的一類反應。

這類反應通常是高產率,應用范圍廣,生成單一的不用色譜柱分離的副產物,反應具有立體選擇性,便于操作,反應溶劑便于去除。

物理家們總算見到了希望,自此之后,不用悉心設計冗長的合成路線,而是用一種好像拼搭樂高積木的技巧,就可以得到自己的理想分子。

比較有名的點擊物理反應是由夏普萊斯、梅爾達爾分別獨立開發出CuAAC點擊反應(一價銅離子催化的疊硫化物-炔烴環加成反應)來看CuAAC反應的機理:

即CuAAC點擊反應是一個精典的疊硫化物作為1,3偶極的環加成反應。

其中,一價銅離子作為催化劑,相當于是聯接兩種分子的重要樞紐,起到挺好的“點擊鏈接”作用,好比用鍵盤點擊了下合成按鍵通常。

類似地,好多環加成反應也是點擊反應。諸如:

因而,非常提醒:疊硫化物、環加成反應及其機理,可能成為各種物理考試的重要考點!

諾貝爾生理學或醫學獎

探求是哪些讓我們成為別致的人類

去年首個公布的諾貝爾自然科學大獎爆冷獎給了發覺唐代尼安德特人基因組的丹麥遺傳學家斯萬特·帕博(P??bo)。

諾貝爾委員會表示,帕博因“發現已滅絕的人類基因組和人類進化”獲得諾貝爾生理學或醫學獎,并稱他“完成了一些看似不可能的任務”。

通過他的開創性研究,斯萬特·帕博對尼安德特人的基因組進行測序,尼安德特人是現今人類滅絕的親屬。他還驚人地發覺了一個曾經不著名的人,杰尼索娃。重要的是,P?bo還發覺,基因轉移早已從那些現已滅絕的原始人身上轉移到智人在大概7萬年前移民離開南非以后。這些古老的基因流到明天的人類有生理上的關聯,比如影響我們的免疫系統對感染的反應。

帕波的開創性研究催生了一門全新的科學學科;古基因組學通過闡明分辨所有活著的人類和滅絕的人類的基因差別量子力學諾貝爾物理學獎,他的發覺為探求人類的奇特之處提供了基礎。

諾貝爾化學學獎

獲得諾貝爾化學學獎的三位科學家——法國科學家阿蘭·阿斯佩、美國科學家約翰·克勞澤、奧地利科學家安東·塞林格,她們通過開創性的實驗展示了處于糾纏狀態的粒子的潛力,這三位得獎者對實驗工具的開發,也為量子技術的新時代奠定了基礎。

你明白“糾纏”嗎

在所謂的“糾纏對”中,一個粒子發生的事情量子力學諾貝爾物理學獎,會決定另一個粒子發生的事情(不管相距多遠)。這意味著哪些?

糾纏示意圖

量子力學的基礎不僅僅是一個理論或哲學問題。其與全世界正密集研制的、以借助單個粒子系統的特殊屬性來建立的量子計算機、改進測量、量子網路以及量子加密通訊,都能息息相關。

以上應用,均需依賴于量子力學怎么容許兩個或多個粒子以共享狀態存在,甚至無論它們相隔千山萬水,均能保持這一狀態。

這被稱為糾纏。

自從該理論提出以來,它仍然是量子力學中爭辯最多的元素之一。

兩對糾纏粒子從不同的來源發射。每對粒子中的一個粒子以一種特殊的形式互相糾纏而集聚在一起。之后,其他兩個粒子(圖中的1和4)也被糾纏在一起。通過這些方法,兩個未曾接觸過的粒子可以糾纏在一起。

阿爾伯特·愛因斯坦說這是“幽靈般的超距作用”,而埃爾溫·薛定諤說這是量子力學最重要的特點。

去年的得獎者們,探求了這種糾纏的量子態,她們的實驗為基于量子信息的新技術掃清了障礙,為目前正在進行的量子技術革命奠定了基礎。

不斷解決漏洞

常年以來存在的一個問題是,相關性到底是不是由于糾纏對中的粒子包含隱藏變量。1960年代,約翰·斯圖爾特·貝爾提出了以他的名子命名的物理不方程。這說明假如存在隱藏變量,則大量檢測結果之間的相關性,永遠不會超過某個值。可是,量子熱學預測某種類型的實驗將違背貝爾不方程,進而造成比其他方法形成了更強的相關性。

量子熱學的糾纏對可與反方向拋出相反顏色球的機器相提并論。當鮑勃接住一個球,看見它是紅色的時,他立刻曉得愛麗絲捉住了一個紅色的。在使用隱藏變量的理論中,球總是包含有關顯示哪些顏色的隱藏信息。但是,量子熱學卻說,這種球是白色的,直至有人看著它們時,一個隨機變成紅色而另一個弄成藍色。貝爾不方程關系表明,有實驗可以分辨這種情況。這樣的實驗證明了量子熱學的描述是正確的。

約翰·克勞澤發展了貝爾的看法,并通過一個實際的實驗進行檢測,檢測結果通過顯著違背貝爾不方程來支持量子熱學。這意味著,量子熱學不能被使用隱藏變量的理論所代替。

約翰·克勞澤研究示意圖

在約翰·克勞澤的實驗以后,一些漏洞仍舊存在。阿蘭·阿斯佩開發了一種新設置,并以一種填補重要漏洞的方法使用它。他能否在糾纏對離開其源后切換檢測設置,因而在它們發射時既有設置就不會影響結果。

阿蘭·阿斯佩研究示意圖

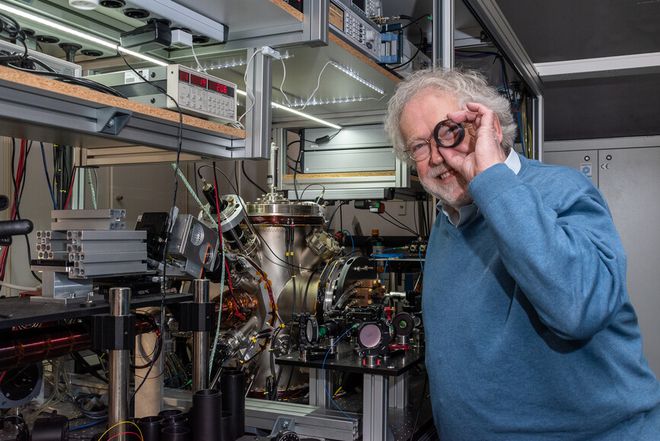

使用改良工具和一系列常年實驗,安東·塞林格的團隊借助糾纏量子態證明了一種稱為量子隱型傳態的現象,它可以將量子態從一個粒子聯通到遠距離的另一個粒子。

安東·塞林格研究示意圖

“糾纏態”正從理論邁向技術

量子熱學現已開始得到應用,并形成了很寬廣的研究領域,其包括量子計算機、量子網路和更為安全的量子加密通訊。

從實踐的角度來說,量子糾纏所代表的,雖然是一個巨大資源。科學家們對量子糾纏漏洞的不滿,正始于每一階段可應用范圍的不夠。

諾貝爾化學學委員會主席安德斯·伊爾貝克這樣總結道:“越來越清楚的是,一種新型的量子技術正在出現。我們可以看見,得獎者在糾纏態方面的工作十分重要,甚至超出了關于量子熱學解釋的基本問題。”

近5年諾貝爾化學學獎得主

2021年,諾貝爾化學學獎授予“對我們理解復雜系統的開創性貢獻”。一半由德國科學家真鍋淑郎()和美國科學家克勞斯·哈塞爾曼(Klaus)獲得,嘉獎她們“對月球氣候的數學建模、量化可變性和可靠地預測全球變暖”;另一半由美國科學家喬治·帕里西()得獎,以嘉獎他“發現了從原子到行星尺度的數學系統中無序和波動之間的互相作用”。

2020年,諾貝爾化學學獎將一半頒給了美國科學家羅杰·彭羅斯(Roger)以嘉獎其給出的黑洞產生的證明,并成為廣義相對論的有力證據。另一半由美國科學家賴因哈德·根策爾()、美國科學家安德烈婭·蓋茲(Ghez)共享,嘉獎她們“在銀河系中心發覺超高質量萊州度物質”。

2019年,瑞典耶魯學院院長吉姆·皮布爾斯(James)、瑞士日內瓦學院院長米歇爾·麥耶(Mayor)和日內瓦學院院長迪迪埃·奎洛茲()得獎,理由是“在天體化學學方面的發覺”。

2018年,韓國科學家亞瑟·阿斯金()、法國科學家杰哈·莫羅()和美國科學家唐娜·斯特里克蘭(Donna)得獎,理由是“在激光化學領域的突破性發明”。

2017年,三名英國科學家雷納·韋斯、基普·索恩和巴里·巴里什得獎,理由是“在LIGO偵測器和引力波觀測方面的決定性貢獻”。

獲得諾貝爾化學學獎的華人科學家

在諾貝爾獎歷史上,諾貝爾數學學獎是華人得獎最多的領域,共有6位華人科學家得獎。

1956年,31歲的法籍華人李政道和35歲的楊振寧提出“李-楊假說”,并于1957年同時獲得諾貝爾化學學獎。

1976年,法籍華人科學家丁肇中因發覺J粒子獲得諾貝爾化學學獎。

1997年,法籍華人朱棣文因“發明了用激光冷卻和擄獲原子的方式”榮獲諾貝爾化學學獎。

1998年,法籍華人崔琦因解釋了電子量子流體這一特殊現象,獲得諾貝爾化學獎。

2009年,加拿大華人科學家高錕因在“有關光在纖維中的傳輸以用于光學通訊方面”作出突破性成就,獲得諾貝爾化學學獎。