你們都曉得,在正常情況下,我們借助一定的能源,可以將水在100攝氏度燒開,這個100攝氏度就是水在液態(tài)和氣態(tài)之間的臨界點(diǎn)。而“正常情況”就是在1個標(biāo)準(zhǔn)大氣壓的狀態(tài),水的相態(tài)變化,既有放熱和吸熱使其達(dá)到相態(tài)變化臨界點(diǎn)的緣由,其所受壓力的大小更是主要的影響誘因。如果我們在一個封閉系統(tǒng)內(nèi)對水存在的氣壓加以調(diào)整,不但可以將水燒到110攝氏度,比這個氣溫更高的情況都是完全可以發(fā)生的。另外,從某種意義上來說,有時不注入能量,在一定的大氣壓之下水也會自然“沸騰”。

水相態(tài)變化的決定誘因

水的存在相態(tài)情況,取決于水份子之間的結(jié)合力大小,結(jié)合力越大,分子之間越不容易分離,水都會以固態(tài)或則液態(tài)的方式存在;相反,結(jié)合力越小,分子與分子間掙開物理鍵的能力就越強(qiáng),才會容易以氣態(tài)的方式存在。你們曉得水的密度與溫度的關(guān)系曲線,水份子的內(nèi)部是靠O-H鍵結(jié)合上去的,而水份子與水份子之間,是靠官能團(tuán)的作用維持的,這個構(gòu)象的斥力大小,介于物理鍵和范德華力之間,在水份子不斷活動的影響下,分子之間的官能團(tuán)可以相應(yīng)地進(jìn)行破裂或則重新產(chǎn)生。

而影響官能團(tuán)結(jié)合的影響誘因,實(shí)質(zhì)上就是對水份子活動劇烈程度的影響誘因,主要包括兩個方面:

一是氣溫的影響。氣溫越高,水份子所獲得的動能就越大,活躍程度就越高,互相之間的絡(luò)合物就越容易發(fā)生破裂,水都會容易從固態(tài)奔向液態(tài)和氣態(tài),或則從液態(tài)向氣態(tài)轉(zhuǎn)變。這就是我們通過向一定的水系統(tǒng)輸入能量,提高整體水溫,使其可以沸騰的誘因。

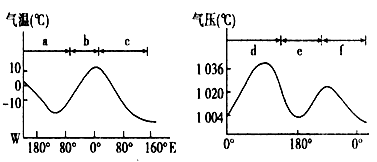

二是浮力的影響。浮力越大,水份子遭到的約束力就越強(qiáng),活躍程度就越低,分子間的電負(fù)性越不容易發(fā)生破裂,水份子之間的黏性就越高,要使水從活躍的“高階”狀態(tài)轉(zhuǎn)向“低階”狀態(tài)就越容易,相反就比較困難。這就是我們在青藏高原高海拔地區(qū)煮飯,水沒有抵達(dá)100攝氏度都會沸騰的緣由,由于大氣浮力較小,相較于平原地區(qū),在輸入較少的能量下就可以實(shí)現(xiàn)水相態(tài)的變化。

水相態(tài)變化的基本規(guī)律

在1個標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下,你們都曉得水從固態(tài)轉(zhuǎn)化為液態(tài)的氣溫值為0攝氏度,從液態(tài)轉(zhuǎn)化為氣態(tài)的濕度值為100攝氏度。而假如考慮系統(tǒng)浮力的變化情況,水在單相之間的變化都會復(fù)雜得多。這兒就有三個臨界氣溫-浮力曲線所圍成的區(qū)域,分別是固態(tài)、液態(tài)和氣態(tài)的氣溫-浮力“空間”,而對于這三個空間來說,都會存在著三條相態(tài)變化的曲線,在這條曲線上的點(diǎn),就是水相態(tài)變化的臨界條件。

水的氣態(tài)相位。水的氣態(tài)相位組成的氣溫-浮力空間相對來說規(guī)律性很強(qiáng),是一個典型的“二象限”倒拋物線,其氣溫-浮力曲線切線斜率以1個標(biāo)準(zhǔn)浮力、100攝氏度為臨界點(diǎn),在1個標(biāo)準(zhǔn)浮力之下,相態(tài)的氣態(tài)維持,所需的浮力與氣溫它們的變化差的比值就越高,也就是體溫提高的幅度,要比浮力的提高幅度,對于液相的維持療效來說要低。反之,假如在1個標(biāo)準(zhǔn)浮力之上,情況剛好相反水的密度與溫度的關(guān)系曲線,要想維持水的液相狀態(tài),在降低相同的大氣浮力的狀態(tài)下,所須要的能量輸入下降量都會顯著提高,例如在10個標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下,氣溫提高到177攝氏度水都會從液態(tài)轉(zhuǎn)化為固態(tài)。

水的液態(tài)相位。不僅剛剛所說的水液態(tài)與氣態(tài)相位之間的氣溫-浮力對應(yīng)關(guān)系遵循“二象限”倒拋物線規(guī)律外,液態(tài)與固態(tài)之間的對應(yīng)關(guān)系就比較復(fù)雜。大概在100個大氣壓的條件下,0攝氏度這個氣溫是水液態(tài)與固態(tài)的臨界氣溫;而在100-6300個大氣壓之間,水的液態(tài)與固態(tài)之間的臨界氣溫會高于0攝氏度,其中在2100個大氣壓時,這個臨界氣溫值最低,約為零下22攝氏度。當(dāng)?shù)陀?300個大氣壓時,水從固態(tài)向液態(tài)轉(zhuǎn)化所需的氣溫都會顯著提高,例如在1萬個標(biāo)準(zhǔn)大氣壓時,水從固態(tài)轉(zhuǎn)化為液態(tài)所需的濕度值都會提升到400攝氏度。

水的固態(tài)相位。水的固態(tài)相位,不僅剛剛所說的與液態(tài)之間對應(yīng)的氣溫-浮力關(guān)系曲線作為臨界線之外,還存在著一個固態(tài)直接轉(zhuǎn)化為氣態(tài)的臨界曲線,那就是以0攝氏度和0.006個標(biāo)準(zhǔn)大氣壓為臨界點(diǎn)向上的一部份倒拋物線,而這個臨界點(diǎn)也是水的固、液、氣單相態(tài)共同存在的一個最為特殊的點(diǎn)。從以上的剖析我們可以看出,要想實(shí)現(xiàn)把水燒到110攝氏度一直以液態(tài)方式存在,這么這個系統(tǒng)所要滿足的浮力區(qū)間,約為1.05個標(biāo)準(zhǔn)大氣壓到2.2萬個標(biāo)準(zhǔn)大氣壓之間,這個區(qū)間之內(nèi)都可以通過能量的持續(xù)輸入,使水以液態(tài)的方式或則達(dá)到臨界狀態(tài)的方式將其體溫提高到110攝氏度。

低溫高壓水的特點(diǎn)

通過剛剛的剖析,水的液態(tài)-氣態(tài)臨界曲線為“二象限”倒拋物線的形態(tài),假如我們將水放置在一個特殊的低溫和高壓的環(huán)境中(例如370攝氏度以上、220個標(biāo)準(zhǔn)大氣壓以上),這么就有可能促使因低溫而使分子活躍程度提高與因高壓使分子活躍程度增加兩者處于平衡狀態(tài),使系統(tǒng)內(nèi)的水處在一個低溫和高壓狀態(tài)下,它的液態(tài)-固態(tài)的氣溫-浮力組成的曲線剛好與臨界曲線相吻合,處在這個狀態(tài)的水被稱為“超臨界水”。

因?yàn)槌R界水對氣溫和浮力的變化十分敏感,表現(xiàn)在水的密度值和官能團(tuán)的結(jié)合力,在處于臨界曲線附近區(qū)間時跳躍性很強(qiáng),這些狀態(tài)的水對有機(jī)物質(zhì)的溶化作用明顯提高,并且還能迅速提高物理反應(yīng)的發(fā)生效率,因而可以作為高效的非極性有機(jī)溶劑和物理反應(yīng)媒介的物質(zhì),成為諸多機(jī)構(gòu)爭相研究的前沿領(lǐng)域。