文章摘要

本文闡述了量子化學中微觀粒子的命名問題,以及一些名詞背后的數學涵義,包括原子、基本粒子、量子場論等概念。文章指出了量子熱學中的奇特概念對解釋微觀世界的重要性,同時強調了一些名詞的曲解和易混淆性。

?量子熱學是20世紀數學學最偉大的成就之一,引入了許多奇特概念來解釋微觀世界的實驗現象。

?基本粒子是構成物質的最小單元,包括費米子和玻骰子兩類,它們具有不同的載流子特點。

?原子軌道的概念在量子熱學中發生了變化,電子并沒有確定的運動軌跡,而是以一種模式分布在原子核周圍。

量子熱學是20世紀數學學最偉大的成就之一。量子熱學中有好多精典數學中沒有的概念,有些甚至違背人們的直覺。但是,正是引入這種看上去奇特的概念,就能確切有效地解釋微觀世界的實驗現象。在量子熱學的基礎上,化學學家進一步發展出量子場論。在現代數學中,量子場論成為描述微觀粒子的基本理論。

量子化學中的好多概念與人們在日常生活中的所見所聞相去甚遠,要用恰當的專有名詞描述這種概念并非易事。本文將基于量子熱學與量子場論,考究與微觀粒子相關的一些數學名詞,闡述其化學含意。

原子可以分割

人們日常所見的宏觀物體由原子或分子構成。19世紀初,物理家道爾頓構建原子論,覺得物質世界的最小單位是原子,原子在物理變化中保持不變。分子()是由多個原子通過物理鍵結合在一起而產生的。物理反應的本質就是分子分解為原子再重新結合成新的分子。

原子的英語是Atom,來始于法國語,其初衷是單一的、不可分割的。英文的“原”是象形字,原意是水流的發祥地,后來寫作“源”。原字的具象意義是最初的、本來的,指事物的開始或癥結,也可指原始的東西。諸如,原料的意思是未經人為改變過的東西。英文的原子與英語的Atom在構詞上相符合。

20世紀,隨著近代化學實驗和理論的發展,數學學家發覺原子內部還有結構,是可以分割的。原子由原子核()和電子()構成關于量子物理的書,原子核在中心,電子分布在原子核周圍。雖然原子的化學含意發生了變化,但不論是中文的Atom還是英文的原子這個詞已經被廣泛運用關于量子物理的書,因而也就仍然沿襲出來了。

基本粒子不可分割、沒有形狀

原子核也可以分割。原子核由質子()和中子()構成。質子和中子可以進一步分割,它們由夸克(Quark)構成。夸克和電子是最基本的粒子。構成物質的最小或最基本的單元稱為基本粒子()。基本粒子不可分割。

圖1:原子內部結構。原子由原子核和電子構成,原子核由質子和中子構成,中子、質子由夸克構成。

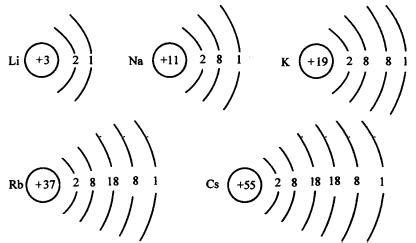

依照量子統計理論,基本粒子可以分為費米子()和玻骰子(Boson)兩大類。費米子的載流子為半整數,玻骰子的載流子為整數,分別以化學學家費米、玻色命名(載流子是基本粒子的內稟屬性,這將在前面討論)。

根據粒子化學的標準模型(Model),世間萬物皆由三代基本費米子構成。諸如,夸克、輕子()都是最基本的費米子。電子是輕子的一種。夸克的英語本意是一種海鷗的喊聲,其發覺者蓋爾曼從文學作品中得到靈感而用這個詞來命名。三個夸克構成重子(),重子因質量比輕子大好多而得名。質子和中子都屬于重子。一個夸克和一個反夸克構成介子。介子的英語詞組Meson源自法國語的Mesos,是中間的意思。其發覺者湯川秀樹之所以用Meson命名,是由于介子的質量介于電子與質子之間。

自然界有四種基本互相作用,從強到弱依次是:強互相作用、電磁互相作用、弱互相作用和引力。傳遞互相作用的基本粒子稱為“規范玻骰子”(GaugeBoson)。“玻骰子”的意思是說載流子為整數,而“規范”則是由于與楊-米爾斯規范場理論有關。

比如,膠子(Gluon)是傳遞強互相作用的基本粒子。“膠”(Glue)字形象地描述了強互相作用將夸克緊密地“粘”在一起,因而構成重子或介子。重子和介子因而也稱為強子()。原子核中的質子具有正電荷,質子之間有電磁敵視力,正是通過膠子傳遞強互相作用能夠將質子“粘”在一起。

光子也是一種基本粒子。光子的英語是,在西班牙語里是光的意思。1926年,數學物理家吉爾伯特·路易斯首次使用這個詞來命名光的載子。后來這個術語被學術界廣泛采用。因為光是一種電磁波,也是最常見的電磁波,因而光子(即)的詞組被進一步拓展,數學學家用它來命名傳遞電磁互相作用的基本粒子。

光子這個詞讓人直觀地覺得其具有粒子性。光子確實具有粒子性,這被光電效應實驗否認。但是,光子同時也具有波動性,這被楊氏雙縫干涉實驗否認。波動性這個特點并沒有反映在“光子”這個詞上。作者覺得,將傳遞電磁互相作用的基本粒子命名為“電磁元”比“光子”更能反映其物理含意。

英文的“粒子”這個詞容易讓人聯想起宏觀世界中的固體顆粒,讓人直觀地以為粒子是有形狀的。可能有人會問,電子是哪些形狀的?質子是哪些形狀的?是不是球形的?答案是:基本粒子沒有形狀。

粒子的英語是,其詞組是不可分割的基本單元。至于這個基本單元是哪些形狀,甚至是否有形狀,與的詞性沒任何關系。按照量子場論,基本粒子是量子場的一個最小能量單元。這是一個具象概念,不像宏觀物體那樣有具體形狀。為此,將翻譯成“基元”(即基本的能量單元),比“粒子”更為準確。

原子軌道無軌跡

微觀世界好多新的事物剛被發覺時,人們習慣從熟知的宏觀世界中借用已有的術語來命名之。隨著科學的發展,人們才漸漸發覺這種事物的本質與原來的理解并不一致,原有的術語不能挺好地描述其真正含意。一個有名的事例是“原子軌道”。

在宏觀世界,物體根據牛頓熱學定理順著一定的軌跡()運動。假如這個軌跡是確定的,一般被稱為軌道(Orbit)。諸如,月球圍繞太陽公轉,其軌道為橢圓形。在微觀世界,情況則有所不同。

舉個反例,電子剛被發覺時,人們根據習以為常的精典熱學觀念,覺得電子的運動具有軌跡,如同月球圍繞太陽公轉的橢圓軌道一樣,電子也是順著一個圍繞原子核的橢圓軌道轉動。但是,這個基于精典熱學的模型有著嚴重的缺陷,它不能解釋為何加速運動的帶電的電子不向外幅射能量。

量子熱學完善后,電子由波函數描述,波函數的模方代表電子在空間出現的幾率。原子中的電子處于禁錮態(Boundstate),這是微觀世界的一種量子態,不同于宏觀物體的運動狀態。禁錮態的電子像“云”(Cloud)一樣分布在原子核周圍,沒有確定的運動軌跡。

以氫原子為例,能級電子的機率分布是球形的,第一迸發態電子的機率分布是杠鈴狀的,與精典物體的橢圓形運動軌跡完全不同。依據不確定性原理,電子的位置和動量不可同時被檢測,也就是說,電子的運動軌跡是不確定的,沒有運動軌道。

由此可見,用軌道即Orbit來描述電子的運動狀態是不合適的。1932年,物理家羅伯特·馬利肯提出以替代Orbit。這個提法被廣泛接受,在現在的英語教科書和文獻中,用來表示原子中電子的運動狀態,簡稱為。在英文文獻中,通常仍將翻譯為原子軌道。

值得注意的是,與Orbit的詞組并不相同。Orbit是指精典數學中所說的宏觀物體的運動軌道。原本是由Orbit演變而至的形容詞,原意是指與軌道相關的。并且,當作為名詞使用時,特指量子熱學中的原子軌道,其真實意思是禁錮態電子的空間分布模式(),與精典運動軌道完全不同。

作者覺得,將翻譯成“束縛模式”比“軌道”更合理。也可以理解為電子在空間出現機率較大的區域,因而有些文獻翻譯為“軌域”。還有些文獻將翻譯為“軌態”,意指一種量子禁錮態。可惜的是,這種說法都沒有被廣泛采用。

圖2:氫原子能級的電子。左圖:按照精典化學,電子是一個小球,順著橢圓形軌道圍繞原子核轉動。這是錯誤的圖象。下圖:按照量子熱學,電子沒有具體形狀,也沒有確定的運動軌跡,而是像“云”一樣分布在原子核周圍,呈球對稱分布。這是正確的圖象。

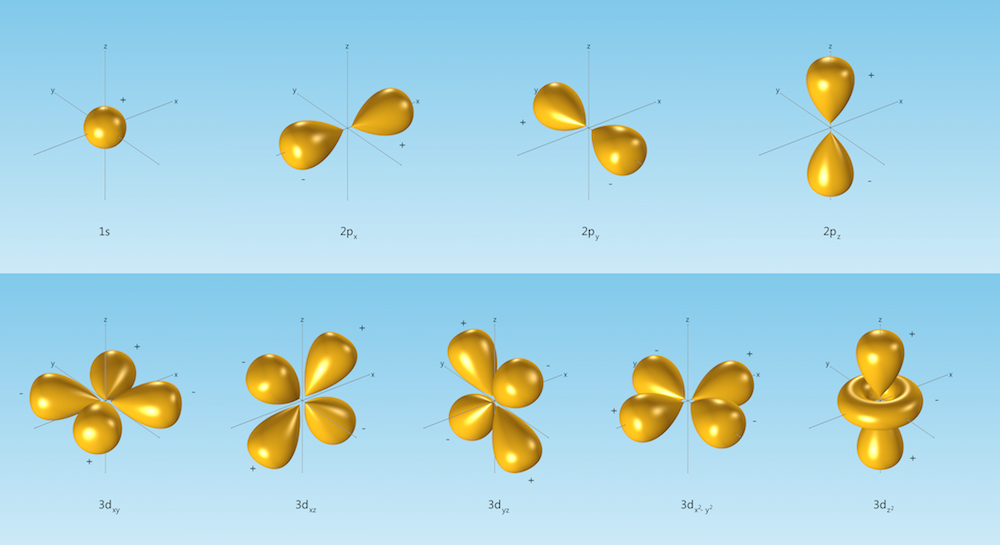

因為在英文文獻中原子軌道這個詞已被廣泛采用,下邊一直沿襲這一說法,以免引起混淆。原子中的電子由軌道波函數()描述。軌道波函數由三個量子數確定,即主量子數、角量子數、磁量子數,分別代表電子的基態、角動量、軌道取向。角動量量子數為0,1,2,3,分別對應s軌道、p軌道、d軌道、f軌道。這種名稱始于對原子波譜特點譜線外形的描述,分別為銳系(Sharp)波譜、主系()波譜、漫系()波譜、基系()波譜。

載流子不是旋轉

另一個從宏觀世界借用來描述微觀事物的術語是“自旋”(Spin)。載流子是量子熱學中一個容易讓人曲解的概念。

1924年,泡利提出了知名的泡利不相容原理,即沒有兩個電子可以在同一時間處在相同的量子態。為了促使這個原理創立,泡利給電子引入一個新的自由度,稱之為“雙值量子自由度”(Two-of)。并且泡利沒能說明這個“自由度”對應的數學實在是哪些。

1925年,由克勒尼希、烏倫貝克與古德斯米特提出,這個自由度對應的是電子載流子(Spin)。根據精典數學的圖象,將電子假想為一個帶電的圓球,其自轉具有角動量,形成一個磁場,繼而解釋了在外磁場中原子基態分裂的實驗現象。

但是,這個基于宏觀物體自轉的解釋卻有很大的問題。宏觀物體的自轉(英語也是Spin)是指相對自身的某個軸做旋轉運動,比如月球的自轉。后來隨著量子熱學的進一步發展,理論和實驗都覺得,基本粒子(包括電子)是不可分割的點粒子,沒有軸,因而宏觀物體的自轉難以直接套用到微觀粒子的載流子。

微觀粒子的載流子只能藥量子力學去解釋。量子熱學覺得,載流子與質量、電量一樣,是基本粒子的內稟屬性。載流子的運算規則類似于精典熱學的角動量,也能形成一個磁場,但本質上與精典熱學中的自轉是不同的。

載流子并不是指粒子自身在“旋轉”(),而是粒子與生俱來的一種“內稟角動量”()。內稟的意思是說,載流子的取值只依賴于粒子的種類,不能被外部作用所改變。載流子的數值是量子化的,用載流子量子數描述。諸如,電子的載流子量子數為1/2,光子的載流子量子數為1。

與載流子類似的概念是同位旋()。同位旋是與強互相作用相關的量子數,拿來分辨處在不同電荷狀態的粒子,比如質子和中子。同位旋是一個無量綱的化學量,不具有角動量的單位,因而與精典化學中的旋轉一點關系都沒有。之所以稱作“同位旋”,僅僅是由于其物理描述與載流子很類似。

本文受科普中國·星空計劃項目扶植,出品:中國文聯科普部

本文來自陌陌公眾號:,作者:陳少豪(北大學院化學學學士,復旦學院原子分子化學博士,曾為韓國佛羅里達學院博爾德校區博士后研究員,先后在路易斯安那州立學院、波士頓學院任職,如今就職于麻省理工大學,從事高性能估算工作)