【摘要】:科學(xué)思維是數(shù)學(xué)的核心素質(zhì)之一。 同時(shí),思維的參照性也表現(xiàn)在生活的方方面面。 陶行知先生說,活人才教育不是灌輸知識(shí),而是把我們所知道的文化寶庫開發(fā)的鑰匙交給中學(xué)生。 科學(xué)思維就是這樣一把鑰匙。 本文以小學(xué)數(shù)學(xué)教材的三個(gè)選修章節(jié)為例,分析數(shù)學(xué)史在思維培養(yǎng)中的意義,以及如何真正將數(shù)學(xué)史融入課堂培養(yǎng)中學(xué)生的一些策略’科學(xué)思維。 關(guān)鍵詞:科學(xué)思維; 數(shù)學(xué)史; 中學(xué)教學(xué)中國中學(xué)生培養(yǎng)核心素質(zhì)(Core and for'),是指中學(xué)生應(yīng)具備的適應(yīng)終身發(fā)展和社會(huì)發(fā)展需要的關(guān)鍵能力和必備素質(zhì)。 學(xué)科核心素質(zhì)的落實(shí),是立德樹人根本任務(wù)的重要舉措。 陶行知先生的理論與學(xué)生的核心素養(yǎng)有很多共通之處。 “從辦學(xué)”不僅是指在生活中獲取知識(shí),而且是一種多元化、興趣化的教育方式。 本文以陶行知的思想為指導(dǎo),思考將數(shù)學(xué)史融入中學(xué)課堂,培養(yǎng)中學(xué)生科學(xué)思維的意義和策略。 科學(xué)思維是數(shù)學(xué)學(xué)科提出的學(xué)科核心素養(yǎng)之一。 科學(xué)思維的思辨能力是一種使中學(xué)生受益終生的品質(zhì)。 柏格森說:“行動(dòng)是必需的,投機(jī)是奢侈的。

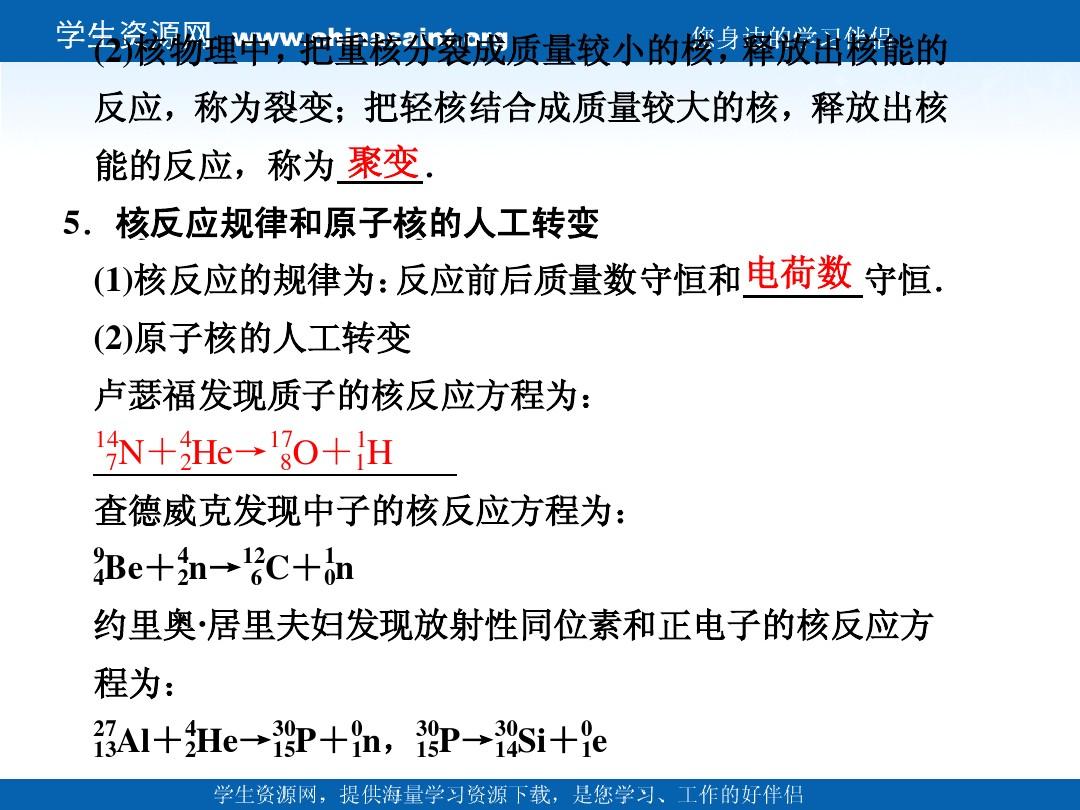

《如何在學(xué)科教學(xué)中滲透科學(xué)思維的教學(xué)?》本文以新教材三部分為例,探討小學(xué)數(shù)學(xué)史教學(xué)中對(duì)中學(xué)生科學(xué)思維的培養(yǎng)。一、物理史教學(xué)對(duì)科學(xué)的影響 思維訓(xùn)練的意義思維能力的培養(yǎng),中學(xué)生沒有任何生活實(shí)踐是很難學(xué)的。在沒有親身經(jīng)歷的情況下,數(shù)學(xué)史是換個(gè)角度的“實(shí)踐”,比如新教材第3章的核結(jié)構(gòu)模型部分是選修課。 由于這部分內(nèi)容的特點(diǎn),中學(xué)生很難自己進(jìn)行實(shí)驗(yàn),但是這部分知識(shí)沒有任何實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)來輔助理解,中學(xué)生自然會(huì)非常無聊和不可理解。 而中學(xué)生了解當(dāng)時(shí)化學(xué)家的研究情況,設(shè)身處地探究者的境地,體會(huì)到當(dāng)時(shí)需要解決的問題和面臨的困難。 中學(xué)生會(huì)主動(dòng)思考解決方案并對(duì)每一種方法的可行性進(jìn)行評(píng)估,而中學(xué)生的不斷思考和評(píng)估是班主任有目的的科學(xué)思維培養(yǎng)。 中學(xué)生的“思辨能力”在不知不覺中得到了提高。 將數(shù)學(xué)史融入教學(xué)可以提高中學(xué)生對(duì)知識(shí)的接受程度。 化學(xué)作為自然科學(xué)的主導(dǎo)學(xué)科,有其獨(dú)特的魅力。 小學(xué)中學(xué)生正處于了解外界知識(shí)的階段,期待獲得足夠的外界知識(shí)。 學(xué)習(xí)。

化學(xué)對(duì)于中學(xué)生來說顯得神秘而有吸引力。 “黑洞”、“相對(duì)論”、“時(shí)空”等詞匯在中學(xué)生中非常流行,數(shù)學(xué)史以故事的形式將這些“神秘”的知識(shí)展現(xiàn)在中學(xué)生面前。 中學(xué)生在學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)史的過程中,以參與者的身份感受研究的過程,體驗(yàn)研究的魅力。 這種體驗(yàn)加強(qiáng)了中學(xué)生的求知意識(shí)。 當(dāng)中學(xué)生建立起這些學(xué)習(xí)意識(shí)后,自然會(huì)渴望對(duì)化學(xué)知識(shí)有更多的了解和理解,這也會(huì)大大降低課堂上對(duì)知識(shí)的接受度。 學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)史可以幫助中學(xué)生提高素質(zhì)。 數(shù)學(xué)學(xué)科素質(zhì)的重要能力包括分析、綜合、探究、歸納、演繹等。 例如,在學(xué)習(xí)電子的發(fā)現(xiàn)環(huán)節(jié),中學(xué)生認(rèn)識(shí)化學(xué)家探索原子的過程。 在認(rèn)識(shí)電子之前,人們認(rèn)為原子是最小的物質(zhì)組成,原子是不可分割的。 而對(duì)陰極射線的研究,讓化學(xué)家們意識(shí)到另一種物質(zhì)的存在,認(rèn)識(shí)到原子中還有更小的成分。 這些粒子帶負(fù)電,而原子不帶電。 中學(xué)生很自然地認(rèn)為原子中一定還有其他帶正電的粒子。 那么,原子中是如何存在帶正電粒子和帶負(fù)電粒子的呢? 頓時(shí)引發(fā)了對(duì)原子結(jié)構(gòu)構(gòu)造的思考,中學(xué)生自己可以對(duì)此有自己的思考,并在自己的想象中搭建可能的模型。 湯姆遜的“紅棗糕”模型和“西瓜”模型大概是中學(xué)生的猜測(cè)之一。 中學(xué)生在獨(dú)立思考的同時(shí),在了解數(shù)學(xué)家探索過程的同時(shí),會(huì)更加真實(shí)、貼近生活,體驗(yàn)化學(xué)家對(duì)問題的猜想、建立模型、局限性、打破原有模型建立新理論的過程。 探索過程。

中學(xué)生將全身心投入到這個(gè)問題的研究過程中,為每一個(gè)完美的解釋猜測(cè)喝彩,為每一個(gè)絕妙的“想法”喝彩,為每一個(gè)猜測(cè)的局限性絞盡腦汁……在這些不斷突破和完善的過程中認(rèn)識(shí)世界突出科學(xué)思維培養(yǎng)的中學(xué)物理教學(xué),學(xué)習(xí)知識(shí),帶來情感體驗(yàn),也會(huì)培養(yǎng)每一個(gè)中學(xué)生對(duì)科學(xué)的態(tài)度。 了解前沿也可以拓展深度,了解歷史可以更好地展望未來。 在班主任的刻意引導(dǎo)下,中學(xué)生更關(guān)心課本知識(shí)的“為什么”,而不是停留在“是什么”的層面。 而在分析“前人”探究經(jīng)歷的過程中,中學(xué)生會(huì)逐漸思考“怎么做”。 中學(xué)生在不斷分析的過程中獲得了解決問題的思維和能力,他們一定會(huì)嘗試用已知的理論來解決一些前沿問題。 就算知識(shí)儲(chǔ)備不夠,這也不是什么難事,只是越來越有爆發(fā)力。 中學(xué)生儲(chǔ)備相應(yīng)知識(shí)的動(dòng)力。 化學(xué)是一門自然科學(xué),其魅力也在于對(duì)現(xiàn)實(shí)世界的探索。 千千萬萬的科學(xué)家在我們面前的這座山上架起了長(zhǎng)梯,而我們要做的就是踏著長(zhǎng)梯一步步向前,展現(xiàn)周圍的景色和搭建長(zhǎng)梯的匠心。 當(dāng)我們學(xué)會(huì)了那些,我們就可以跟隨他們的腳步,繼續(xù)攀登高山! 這也是數(shù)學(xué)史對(duì)于中學(xué)生理解數(shù)學(xué)的意義! 數(shù)學(xué)史融入教學(xué)培養(yǎng)科學(xué)思維的策略 將數(shù)學(xué)史作為課堂導(dǎo)讀,引發(fā)中學(xué)生的思維。 一件事情的成功很大程度上取決于開頭是否美好,課堂同樣如此。 如果能在一節(jié)課開始就讓學(xué)生和你一起思考,被班主任提出的問題緊緊吸引,我想上課的專注度會(huì)大大提高。

這樣的課堂是真正的班主任和中學(xué)生都能享受的課堂。 例如:在講解原子核的組成時(shí),班主任可以介紹德國化學(xué)家貝克勒爾的研究故事。 1896年初,研究熒光多年的貝克勒爾決定研究熒光與X射線的關(guān)系。 他選擇了氯化鈾酰鉀作為實(shí)驗(yàn)材料。 這些材料是鈾鹽,暴露在陽光下會(huì)發(fā)出熒光。 他將底片用黑紙包好,放在鈾鹽下,在陽光下暴曬數(shù)小時(shí)。 底片定影后,發(fā)現(xiàn)紅色底片上鈾鹽的藍(lán)色輪廓表明底片具有感光性。 由于陽光不能透過黑紙,貝克勒爾認(rèn)為可能是鈾鹽在陽光下不僅能發(fā)出熒光,還能發(fā)出X射線透過黑紙,使照相底片感光。 然后在他準(zhǔn)備繼續(xù)實(shí)驗(yàn)的時(shí)候突出科學(xué)思維培養(yǎng)的中學(xué)物理教學(xué),遇到了幾天的晴天。 他只好把味精和包好的底片放在一個(gè)抽屜里。 幾天后,他發(fā)現(xiàn)抽屜里的底片曝光了。 中學(xué)生看到這樣的故事,會(huì)不自覺地思考為什么電影沒有陽光就感光? 這些射線來自哪里? 如何證明? 而這種反思就是本節(jié)的全部?jī)?nèi)容。 這樣,班主任的講解對(duì)中學(xué)生就不再是灌輸,而是一種破譯經(jīng)驗(yàn)。 中學(xué)生會(huì)不自覺地投入課堂,探索問題答案的過程就是培養(yǎng)中學(xué)生思維的過程。 班主任可以在里面設(shè)置環(huán)環(huán)相扣的問題,讓中學(xué)生在正確的思維方式上不斷思考。 “發(fā)現(xiàn)學(xué)習(xí)”打造沉浸式課堂。 數(shù)學(xué)教材中一些與數(shù)學(xué)史密切相關(guān)的章節(jié),可以采用“發(fā)現(xiàn)學(xué)習(xí)”的方法,讓中學(xué)生模擬前人的發(fā)現(xiàn)過程,體驗(yàn)探索者分析問題、解決問題的過程.

布魯納的“發(fā)現(xiàn)學(xué)習(xí)”希望通過中學(xué)生的思維去發(fā)現(xiàn)和解決問題。 因此,班主任可以構(gòu)建這樣一個(gè)課堂,將問題探究式學(xué)習(xí)與發(fā)現(xiàn)式學(xué)習(xí)緊密結(jié)合起來,根據(jù)數(shù)學(xué)史設(shè)置相應(yīng)的問題。 其中,設(shè)置需要注意問題的“階梯”,解決中學(xué)生需要思考才能解決的問題,輔以班主任化學(xué)事實(shí)輔助,從而解決問題。 比如探索原子核的內(nèi)部結(jié)構(gòu),我們可以遵循這樣的設(shè)計(jì)思路:發(fā)現(xiàn)陰極射線→什么是陰極射線? → 設(shè)置了哪些方案來考察陰極射線是否是物理粒子? (在電磁場(chǎng)中的偏轉(zhuǎn))→陰極射線是帶電粒子流→探索陰極射線的比電荷→發(fā)現(xiàn)陰極射線的電荷與氫原子的電荷相同,其質(zhì)量小兩千多倍不是氫原子,它帶負(fù)電→定義電子→這個(gè)粒子是在還有其他原子嗎? →其他現(xiàn)象的研究(數(shù)學(xué)事實(shí)史) →電子是所有原子的基石。 以上是一堂課的探究路線。 班主任沿著這個(gè)思路引導(dǎo),中學(xué)生自主探索,最終舉一反三。 電子的發(fā)現(xiàn)自然會(huì)引發(fā)對(duì)下一節(jié)內(nèi)容的思考:既然原子是電中性的,原子中富含帶負(fù)電的電子,那么原子是不是一定富含帶正電的部分呢? 有哪些部分? 如何分配? 這時(shí),中學(xué)生化身數(shù)學(xué)課上的化學(xué)家,感受著探索的成就感,也在細(xì)細(xì)品味顛覆錯(cuò)誤理論、建設(shè)正確理論的過程。 這些教學(xué)方法極大地鍛煉了中學(xué)生的“思維”能力。 報(bào)告式專題教學(xué)課鍛煉學(xué)生的綜合、分析、表達(dá)等能力,拓展中學(xué)生的知識(shí)面,鍛煉中學(xué)生的思維能力。

陶行知先生在他的理論中提到了六大解放。 他主張還兒童自由,解放兒童的創(chuàng)造力。 獨(dú)立完成報(bào)告對(duì)中學(xué)生來說是一種“解放”。 將中學(xué)生從傳統(tǒng)課堂中解放出來,利用新媒體進(jìn)行自主探究學(xué)習(xí)。 例如,中學(xué)生在學(xué)習(xí)某一章節(jié)時(shí),可以利用假期時(shí)間對(duì)某位科學(xué)家進(jìn)行研究報(bào)告,包括他的生平經(jīng)歷、理論介紹、實(shí)驗(yàn)介紹等,并可以為中學(xué)生提供報(bào)告模板,讓中學(xué)生分組,充分查閱資料,綜合整理,小組分析修改,選出代表在課堂上交流。 整體思路以數(shù)學(xué)為主,讓中學(xué)生完成自主學(xué)習(xí)和合作探究。 以上是關(guān)于如何在教學(xué)中運(yùn)用數(shù)學(xué)史培養(yǎng)思維的一些思考。 在當(dāng)前的教育中,如何將傳統(tǒng)教育與素養(yǎng)教育更好地融合,如何在有限的課堂中培養(yǎng)中學(xué)生的素養(yǎng),完成適合現(xiàn)狀的“新教育”,是所有一線教育工作者不斷追求的. 問題。 陶行知先生論述了他對(duì)正統(tǒng)教育的標(biāo)準(zhǔn):一是“自我更新”,他根據(jù)自己的實(shí)際情況,走上了自己的教育改革之路。 二是“不斷創(chuàng)新”,教育的改革探索要天天做,天天更新。 三是“全新”。 正統(tǒng)教育無論在方法上還是觀念上都需要更新。 如果現(xiàn)有的教育傳統(tǒng)還在骨子里,只做一些表面文章,就不能稱為正統(tǒng)教育。 在日常教育中,我們要牢記陶行知先生的教育理念,并以此為借鑒,思考當(dāng)今教育中如何培養(yǎng)中學(xué)生的素養(yǎng)。 中學(xué)生的學(xué)習(xí),包括生理和心理兩個(gè)方面,都需要引起重視。 .

參考資料:姚仁華. 探索提高科學(xué)思維素質(zhì)的科學(xué)教育之道[J]. 中考,2021(19):123-124. 黃斌。 中學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)融入化學(xué)史的策略[J]. 學(xué)生數(shù)理化(教理), 2020(12): 77. 羅榮. 中學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)中學(xué)生科學(xué)心態(tài)與責(zé)任感培養(yǎng)策略探索[J]. 科技風(fēng), 2021(05): 36-37. 陸永信。 將數(shù)學(xué)史融入中學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)的實(shí)踐探索[J]. 高中輔導(dǎo)(班主任教育),2021(06):123-124.o《點(diǎn)擊進(jìn)入搜狐首頁》