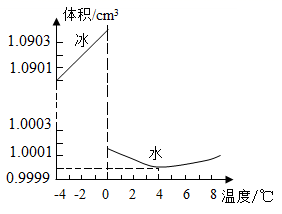

4℃密度最大

現象:水與其他物質一樣,也遭到熱脹冷縮的規律影響。當氣溫增加,同樣重量的水都會收縮,但是這現象到了攝氏四度的時侯就出現改變,四度以下的水反倒會膨脹。也就是說,四度的水是最重的,到了零度結冰時,冰就比水更輕。緣由是哪些呢?

因為水份子是極性很強的分子,能通過構象結合成締合分子(多個水份子組合在一起)。液態水,除富含簡單的水份子(H2O)外,同時還富含締合分子,最典型的兩種是(H2O)2和(H2O)3,后者稱為雙分子締合水份子。物質的密度由物質內分子的平均寬度決定。當氣溫在0℃水未結冰時,大多數水份子是以(H2O)3的締合分子存在,當氣溫下降到3.98℃()時水份子多以雙分子締合水份子的方式存在(在溫度由0℃升至4℃的過程中,由締合水份子絡合物破裂導致水密度減小的作用,比由分子熱運動速率推進導致水密度降低的作用更大,所以在這個過程中,水的密度隨氣溫的增高而加強。),分子搶占空間相對減少,此時水的密度最大。假如水溫再繼續下降在3.98℃以上,通常物質熱脹冷縮的規律即占主導地位了。溫度降到0℃時,水締結冰,水結冰時幾乎全部分子締合在一起成為一個巨大的締合分子,在冰中水分子的排布是每一個氧原子有四個氫原子為近鄰(兩個共價鍵,兩個官能團),這樣一種排布引起成一種敞開結構,也就是說冰的結構中有較大的縫隙,所以冰的密度正比同水溫的水小。影響:這些妙不可言的奇異現象會使冬天里海洋、江河和河流的水,于結冰以后浮到海面,而氣溫較高的水則因較重而沉到冰塊之下。最后,當整個湖面凍結成冰,上層的水卻依然繼續保持其液體形態,不受寒流的影響,而海洋河流內中的生命,亦因而得以存活。

同樣的熱脹冷縮道理,對陸地上帶有水份的泥土水的密度比冰大的原因,也是一份難得的祝愿。在冬天,泥土中的水份尚且會結冰,卻因水份的容積變大而同時令泥土略為漲大。結果每次從寒流到秋天,溫度增加然后又再下降,大地中的水份先從水漲大成為冰,又從冰縮小弄成水,大地就以此經歷一個天然的松土過程。泥土不但握住了,并且還帶有充足的水份,農小麥因此得以生長!水在四度時最重,實在是精彩的設計。推論:以上談論的只是一個客觀的現象,一個事實。但這個事實讓我覺得很神奇,讓我總是想問:為何偏偏剛好?假如水的密度不是那么的特殊,這么冬天一來,湖里的水當表面結冰以后,由于它密度小于下邊的水,所以它將下沉到水中,而表面又被水代替,水受冷以后,再度結冰,再度下沉,這般繼續下去,將只有一個結果:那就是整個河流里的水全部都結了冰,于是水里的生命全部死亡!所幸的是:水很特殊水的密度比冰大的原因,所以生命得以保全。我覺得整個這一切很奇妙,莫非這是碰巧而至的?