原理播報(bào)

編輯

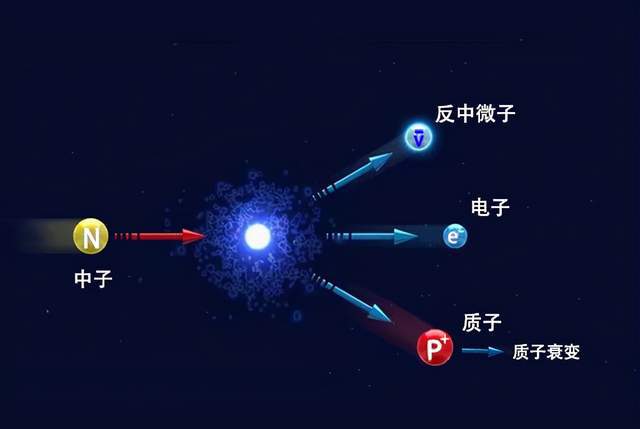

在外來粒子的轟擊下,入射粒子與目標(biāo)核形成復(fù)合核。 當(dāng)復(fù)合核的激發(fā)能超過裂變勢壘的高度時(shí),裂變的概率顯著增加。 這種類型的裂變稱為誘導(dǎo)裂變。 在誘發(fā)裂變中,中子裂變是最重要的。 中子與靶核之間不存在庫侖勢壘重核裂變,能量很低的中子可以進(jìn)入核內(nèi)激發(fā)核并引起裂變。 裂變后,釋放出中子重核裂變,形成鏈?zhǔn)椒磻?yīng)。

因熱中子而引起裂變的核素稱為裂變核,也稱為核燃料。 235U、239Pu和233U都是核燃料。 235U 自然存在,但豐度非常小。 239Pu和233U是由核反應(yīng)產(chǎn)生的。

分類廣播

編輯

可以使用快中子和慢中子、各種輕和重帶電粒子、光子、介子等來引發(fā)裂變。

低能裂變:當(dāng)轟擊粒子的能量較低時(shí),重核與入射粒子“融合”形成復(fù)合核,然后分裂。 這種類型的裂變稱為低能裂變。

高能裂變:當(dāng)入射粒子的能量較高時(shí),入射粒子直接與單個(gè)粒子相互作用,裂變往往伴隨著散裂反應(yīng)。 這種類型的裂變稱為高能裂變。 [2]

誘導(dǎo)粒子廣播

編輯

由于中子不帶電荷,因此它們進(jìn)入原子核時(shí)不需要克服庫侖勢壘。 低能中子甚至熱中子(其能量為0.025eV,相當(dāng)于室溫下的kT值)都可以進(jìn)入原子核。 因此,中子誘發(fā)裂變是最重要的。

費(fèi)米于1934年首次提出用中子轟擊原子核,并發(fā)現(xiàn)了許多人造放射性核素。 1938年,哈恩和斯特拉斯曼用中子轟擊鈾原子核獲得裂變產(chǎn)物。 費(fèi)米因此獲得1938年諾貝爾物理學(xué)獎。

除了中子之外,引起裂變的入射粒子也可以是帶電粒子。 當(dāng)然,帶電粒子需要具有更高的能量。 當(dāng)能量不是很高時(shí),很難產(chǎn)生裂變,但會形成普通的核反應(yīng),因此產(chǎn)生中子的核反應(yīng)可以用來制造中子源。 常用的α放射性中子源是利用α放射源發(fā)射的α射線與某些物質(zhì)反應(yīng)產(chǎn)生中子,如鐳鈹中子源和釙鈹中子源。