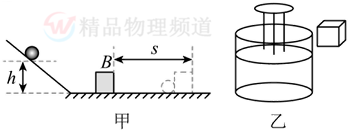

1、如圖A、B所示,分別是“探索與物體動能有關(guān)的因素”和“探索與物體重力勢能有關(guān)的因素”的實(shí)驗(yàn)裝置。

(1)圖A中的鋼球從靜止?fàn)顟B(tài)開始沿斜面滾動。 高度h越大,鋼球推動木塊移動的距離越遠(yuǎn),接觸到的木塊越多,說明鋼球越大。 經(jīng)過多次實(shí)驗(yàn),探索了物體動能的大小及其之間的關(guān)系。

(2) 圖B中的木塊從靜止?fàn)顟B(tài)自由落體到小桌子正上方的不同高度。 在下落過程中,木塊變形。 這個實(shí)驗(yàn)反映了物體重力勢能的大小。

答案:大功 動能 速度 重力 勢能 動能 小臺下沉深度

2、實(shí)驗(yàn)臺有以下設(shè)備滿足實(shí)驗(yàn)需要:調(diào)零彈簧測力計(jì)1個、長水平木板1塊、帶拉環(huán)的長方木塊1塊(G木=2N)、鉤碼1盒(每個鉤碼重0.5N)。 小米利用上述設(shè)備設(shè)計(jì)了一個實(shí)驗(yàn),證明:當(dāng)接觸面粗糙度一定時,接觸面壓力F越大,滑動摩擦力f越大。 主要實(shí)驗(yàn)步驟如下:

①如圖所示組裝實(shí)驗(yàn)裝置,將長木板放置在水平桌上,并將木塊放置在長水平木板上。 將木塊的重力記為G木,將鉤子的重力記為G代碼。

②用彈簧測力計(jì)水平勻速拉動木塊,讀取并記錄彈簧測力計(jì)的拉力F。

③用彈簧測力計(jì)水平勻速拉動木塊,讀取并記錄彈簧測力計(jì)的拉力F。

④ 按照步驟③再做一次。

⑤ 用G總=G木+G代碼,F(xiàn)壓力=G總,f滑=F拉力來計(jì)算壓力和滑動摩擦力。

(1) 請完成步驟③;

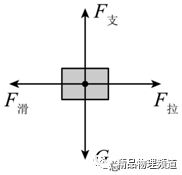

(2)從受力分析的角度,請寫出壓力F壓力=G的整體分析過程。要求:寫出依據(jù)(可以畫出受力分析圖輔助講解)

答:(1)用鑷子夾住鉤碼,放在小車上; (2)木塊受力分析如圖:

由于木塊勻速直線運(yùn)動,由兩個力的平衡知識可知,f滑動=F拉動,F(xiàn)分支=G總計(jì); 由于力的作用是相互的,所以F支路和F壓力是一對相互作用的力,并且它們大小相等、方向相反,作用在同一條直線上,即F支路=F壓力,則F 壓力 = G 總壓力。

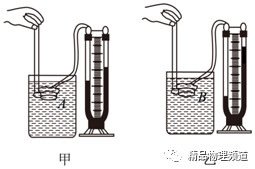

3. 在探索液體內(nèi)部壓力的特性時,小明用一個微型壓力表進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)。

(1) ①實(shí)驗(yàn)前應(yīng)調(diào)節(jié)壓力表,使U形管兩側(cè)液位相等。 實(shí)驗(yàn)中利用U形管兩側(cè)的液位來反映液體的內(nèi)部壓力;

②下列實(shí)驗(yàn)中,哪一項(xiàng)與上述實(shí)驗(yàn)方法一致; (可選選項(xiàng)前的符號)

A。 用帶箭頭的直線表示射線;

B. 將發(fā)聲的音叉放入水中,水會濺起;

C、比較平面鏡成像與物體大小時,用相同的蠟燭代替平面鏡成像。

(2) 裝置調(diào)整好后,如果將探頭分別放置在兩個不同的容器A、B中相同深度的A、B處,并且容器中盛有不同的液體,則實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象如圖所示,那么小明探索的科學(xué)問題是: 。

答案:高度差 B 液體壓力與液體密度有關(guān)嗎?

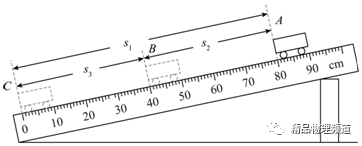

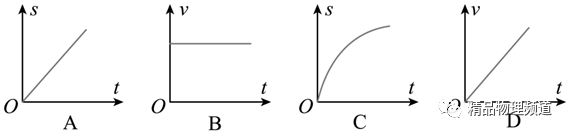

4. 在探索物體滑下斜坡時速度如何變化時,利用有刻度的斜坡和汽車完成了“測量汽車平均速度”的實(shí)驗(yàn)。 如圖所示,汽車在80cm標(biāo)記處解除靜止,并經(jīng)過AB和BC。

(1)本實(shí)驗(yàn)的原理是; 所需的測量工具是:

(2)實(shí)驗(yàn)時,斜面的斜度要比較小(可選“大”或“小”)。 這樣做的目的是為了減少測量時帶來的誤差(可選“距離”或“時間”);

(3) 圖中AB截面距離s2=40.0cm; 實(shí)測通過AB路段的時間t2為2s,則汽車通過AB路段的平均速度為v2=m/s; 下圖可以準(zhǔn)確反映汽車在整個AC路段的運(yùn)動情況;

(4) 小車通過AB路段的時間t2為2s,測得整個AC路段的時間t1為3.5秒,則小車通過BC路段的平均速度為m/s (結(jié)果保留兩位小數(shù))

(5)如果汽車一放開就立即按下秒表開始計(jì)時,但當(dāng)汽車經(jīng)過0刻度線時,測量者因注意力不夠集中而提前按下秒表停止計(jì)時,測量到的結(jié)果是:平均速度會偏離真實(shí)值。 (選擇“大”或“小”)

答案:v=s/t 秒表小時間 0.2 D 0.27 大時間

5. 小朱想用燒杯、水和天平測量一個小金屬塊的密度,并進(jìn)行了以下實(shí)驗(yàn):

(1) 將天平向上放置,將刻度置于直尺左端。 如果靜止時發(fā)現(xiàn)指針向左傾斜,應(yīng)將天平的平衡螺母調(diào)到底,使橫梁平衡;

(2) 將燒杯裝滿水,將燒杯放在天平上,稱出燒杯的總質(zhì)量為m1;

(3)將小金屬塊放入燒杯中的水中,讓部分水溢出,將燒杯放在天平上,稱出總質(zhì)量為m2;

(4)將小金屬塊和燒杯放在天平上,稱出總質(zhì)量為m3;

(5)小金屬塊的密度ρ=(用m1、m2、m3、ρ水表示)。

答:從水平臺右側(cè)零刻度線上取出(m2-m3)ρ水/(m1-m3)

6.小賈是一位石頭收藏愛好者。 他收集了一塊“巖漿巖”。 他想知道這塊石頭的密度。 恰巧他在物理課上學(xué)到了測量物體密度的知識。 小賈對這個“巖漿巖”很感興趣。 測量“火成巖”的密度:

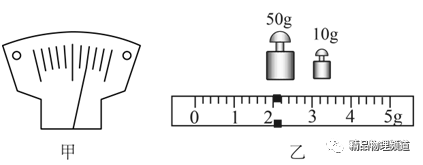

(1)他先將天平放在桌子上,將刻度撥到零刻度,發(fā)現(xiàn)指針偏向刻度右側(cè),如圖A所示。此時,他應(yīng)該移動到(可選“左”或“右”)調(diào)節(jié)平衡螺母,使平衡平衡;

(2)當(dāng)他稱重并將最小的砝碼放入右盤時,發(fā)現(xiàn)指針仍然向右傾斜。 他的下一步操作是移動天平,直到天平水平平衡。 配重質(zhì)量與刻度對應(yīng)的刻度如圖B所示。如圖所示,“巖漿巖”的質(zhì)量為g;

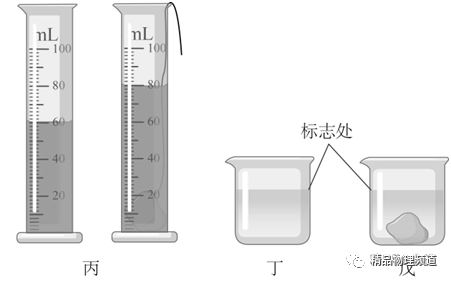

(3)小賈查了資料,發(fā)現(xiàn)“巖漿巖”是吸水的。 想了想,他先把“巖漿巖”放入盛滿水的燒杯中,放置了很長時間(“巖漿巖”吸水后體積沒有變化)。 然后取出并擦干表面水分,放入盛有60mL水的量筒中,水面上升至圖C所示位置; 然后小賈測量了“巖漿巖石”的密度ρ巖石=kg/m3,這樣做可以避免吸水導(dǎo)致密度測量值高于實(shí)際值(選擇“較大”、“較小”或“準(zhǔn)確”);

(4)為了測量某種液體的密度,他進(jìn)行了如下實(shí)驗(yàn):

A。 將適量的待測液體裝滿燒杯后,在液面做標(biāo)記,稱出它們的總質(zhì)量為m1,如圖D所示,然后倒出燒杯中的液體;

B. 將一塊已知體積V的“巖漿巖”放入另一個盛有液體的燒杯中,放置足夠長的時間(“巖漿巖”吸收液體后體積不發(fā)生變化),取出“巖漿巖”,將表面擦干液體,用天平測得其質(zhì)量為m2;

C.將步驟A中的“巖漿巖”輕輕放入空燒杯中,將待測液體慢慢加入燒杯中,直至液面達(dá)到刻度,如圖5所示。用天平測量它們的總質(zhì)量為 m3??; 那么液體的密度ρ液體=(用m1、m2、m3和V表示)。

答:將質(zhì)量最小的砝碼水平向左取出,調(diào)節(jié)砝碼直至天平水平平衡。 62 3.1×103 太大 (m1-m3+m2)/V

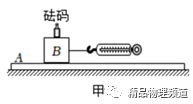

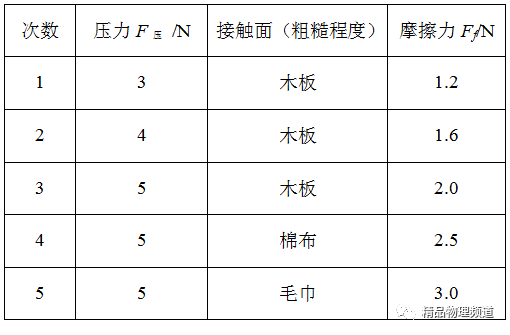

7. 圖A是“探究滑動摩擦力大小與哪些因素有關(guān)”的實(shí)驗(yàn)裝置。

(1) 實(shí)驗(yàn)中,木塊B被水平拉動,以勻速直線運(yùn)動。 根據(jù)已知的知識,測量塊 B 上的滑動摩擦力。在此運(yùn)動過程中,重量(可選“收到”或“未收到”)摩擦力;

(2)“創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)”在實(shí)驗(yàn)過程中記錄的數(shù)據(jù)如下:

①對比3、4、5的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),可以得出,同時接觸面越大,滑動摩擦力越大;

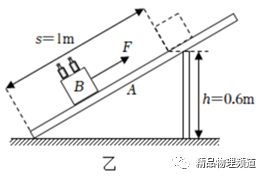

②小組將木板A組裝成斜面,如圖B所示,將木塊B和重物的總重力增加到10N,然后用F=9.2N的拉力將木塊B從底部沿木塊B拉動。勻速傾斜平面。 在到達(dá)頂部的過程中,木塊B抵抗摩擦力所做的功為J,木塊B對斜面施加的壓力為N。(忽略板的厚度)

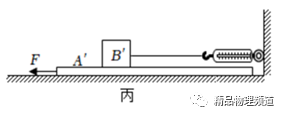

(3) 由于在圖A的實(shí)驗(yàn)中很難保持B塊勻速運(yùn)動,彈簧測力計(jì)的結(jié)果不穩(wěn)定。 “技術(shù)組”切換到圖C進(jìn)行實(shí)驗(yàn)后,發(fā)現(xiàn)在拉動木板A'的過程中,測力計(jì)指示發(fā)生了明顯變化。 原因可能是。

答:兩力平衡不受壓力粗糙度影響 3.2 8 接觸面粗糙度不同

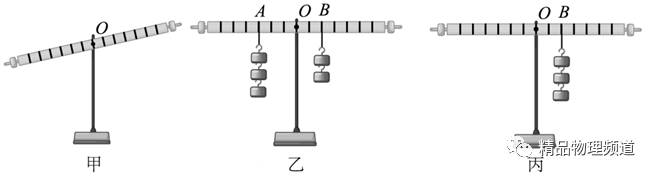

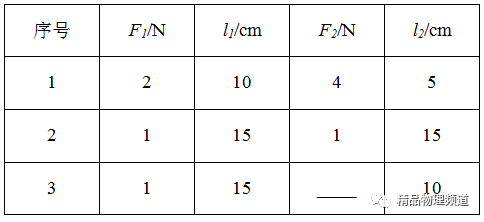

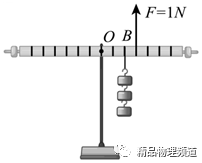

8、下圖是小明用來探索杠桿平衡條件的實(shí)驗(yàn)裝置示意圖。 (每個鉤碼重0.5N,杠桿為輕量杠桿)

(1)本實(shí)驗(yàn)探討的問題是杠桿平衡時的功率、阻力和動力臂之間的關(guān)系;

(2)實(shí)驗(yàn)前,杠桿轉(zhuǎn)動靈活,然后停止,如圖A所示,此時應(yīng)調(diào)節(jié)左端的平衡螺母,使杠桿平衡就位。 目的是在實(shí)驗(yàn)過程中;

(3) 圖B顯示了第三次實(shí)驗(yàn)期間的操作。 請結(jié)合下表中的數(shù)據(jù),完成表中的數(shù)據(jù);

(4)小明分析數(shù)據(jù)并得出杠桿的平衡條件后,還發(fā)現(xiàn)上述三個實(shí)驗(yàn)中的力和阻力的方向都是垂直向下的。 這是規(guī)則嗎? 想了想,他用下面的實(shí)驗(yàn)來驗(yàn)證一下。 采用圖B所示裝置,實(shí)驗(yàn)中保持B點(diǎn)鉤碼及其位置不變,將A點(diǎn)鉤碼取下,在B點(diǎn)杠桿側(cè)面施加1N的垂直向上的力,使再次對杠桿的水平位置進(jìn)行平衡,從而進(jìn)一步提高對杠桿平衡情況的理解。 請?jiān)趫DC相應(yīng)位置畫出該功率的示意圖。本次操作所要使用的實(shí)驗(yàn)設(shè)備是。 通過實(shí)驗(yàn)說明:杠桿平衡時,力和阻力的方向始終相同。 這句話是(選擇“正確”或“錯誤”);

(5)用細(xì)鐵絲懸掛一塊實(shí)心銀如意,使其保持水平靜止?fàn)顟B(tài),如圖D所示,然后將銀如意的質(zhì)量置于O點(diǎn)左側(cè)(選擇“大于”、“小于”比”、“等于”或“未確定”)和O點(diǎn)右側(cè)銀如意的質(zhì)量。

答:阻力臂水平合適可以消除杠桿自重對杠桿平衡的影響1.5。 見下圖。 彈簧測力計(jì)的誤差大于

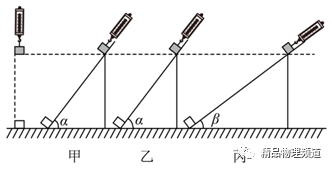

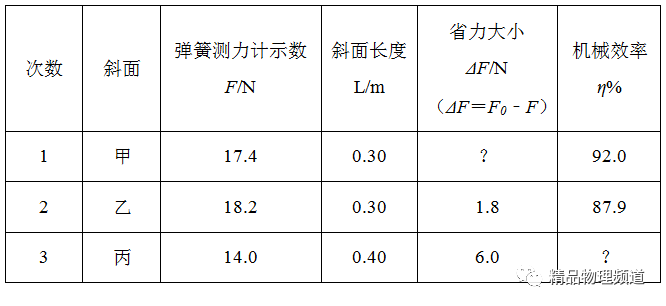

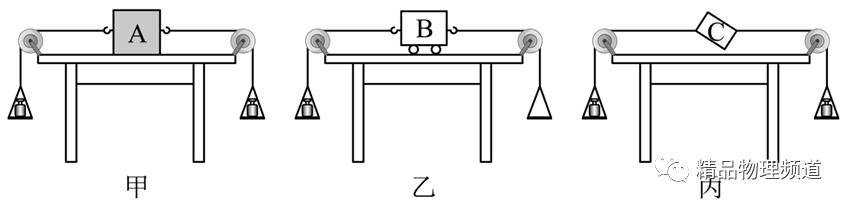

9、利用如圖所示的裝置,探究斜面的省力和機(jī)械效率是否與斜面的傾斜角度和表面粗糙度有關(guān)。 斜坡A、B的傾斜角度相等,但與斜坡C的傾斜角度不同; 斜坡A、C的表面粗糙度相同,但與斜坡B的表面粗糙度不同。首先,用彈簧測力計(jì)將重物以勻速緩慢垂直向上提升0.24m。 彈簧測力計(jì)顯示F0=20.0N。 然后將重物在三個斜面上以勻速緩慢向上拉至同一高度。 測力計(jì)示值及斜度長度如表所示。

根據(jù)表中數(shù)據(jù)回答下列問題:

(1)倒角省力尺寸A=ΔF A=N;

(2) 斜面機(jī)械效率C η C = ;

(3) 比較A和B的實(shí)驗(yàn)結(jié)果斜坡機(jī)械效率的測量,可以得出結(jié)論; 對比A和C的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,可以得出結(jié)論(可選數(shù)量,多于1個也可能是正確的)。

A.斜面省力與斜面的傾斜角度有關(guān)。

B.斜面的省力與斜面的表面粗糙度有關(guān)。

C、斜面省力與斜面傾斜角度和表面粗糙度有關(guān)。

D.斜面的機(jī)械效率與斜面的傾角有關(guān)

E、斜面機(jī)械效率與斜面表面粗糙度有關(guān)

F、斜面的機(jī)械效率與斜面的傾斜角度和表面粗糙度有關(guān)。

答案:2.6 85.7% 當(dāng)坡口傾斜度一定時,坡口越粗糙,坡口AD的機(jī)械效率越低

10. 小明正在廚房幫媽媽煮餃子。 他發(fā)現(xiàn)餃子剛放進(jìn)鍋里就沉到水底了。 不一會兒,餃子就熟了,鼓鼓的,浮在水面上。 小明猜測物體所受到的浮力可能與其排開液體的體積有關(guān),于是他設(shè)計(jì)了一個實(shí)驗(yàn)來探究。 他將適量的沙子放入氣球中,充入少量空氣,包成“餃子”,并進(jìn)行了如下實(shí)驗(yàn)。 實(shí)驗(yàn)中充入“餃子”內(nèi)的空氣質(zhì)量可以忽略不計(jì)。

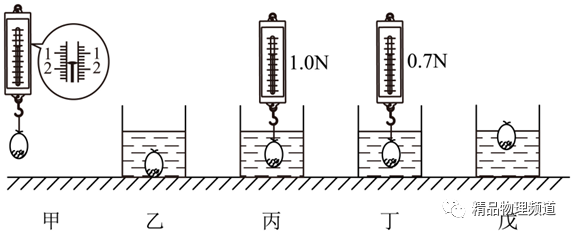

(1)如圖A所示,用彈簧測力計(jì)測量“餃子”的重力G=N;

(2)如圖B所示,將“餃子”浸入水中,“餃子”沉到底。 浮力FB與其重力G的關(guān)系為FBG;

(3)用測力計(jì)將“餃子”垂直拉離水底,并使其在水中保持靜止。 測力計(jì)的示值如圖C所示,其受到的浮力為FC=N;

(4)將“餃子”充入適量空氣,增大體積,浸入水中。 測功機(jī)指示如圖D所示,此時它所受到的浮力為FD。則FD的大小與FC的關(guān)系為FDFC;

(5)將“餃子”充滿更多的空氣,然后浸入水中。 “餃子”會排開更大體積的水,最終浮在水面上,如圖E所示。至此,小明驗(yàn)證了他的猜想,即物體所受到的浮力與體積有關(guān)它排開液體的量,排開液體的體積越大,浮力就越大。

答:1.6大

11. 在探索性學(xué)習(xí)活動中,一個學(xué)習(xí)小組進(jìn)行了以下一系列的實(shí)驗(yàn)研究。

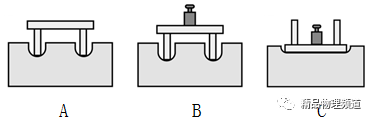

(1)為了探究影響壓力效果的因素,團(tuán)隊(duì)使用海綿、小桌子和重物進(jìn)行實(shí)驗(yàn),如圖所示。 請根據(jù)兩張圖的場景,提出一個問題來探究: 。 經(jīng)過多次實(shí)驗(yàn)表明,影響壓力效果的因素有。 根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)論,建立了壓力的概念以及壓力的表達(dá)式P=F/S;

(2) 團(tuán)隊(duì)取三個固體均勻物體A、B、C,高度為h,密度為ρ。 A、C為圓柱體,B為長方體,A、B的底面積為S,C的底面積為S/2。 將它們放在水平桌上的海綿上,如圖B所示,發(fā)現(xiàn)海綿被壓到相同的深度。 結(jié)合(1)中得到的結(jié)論和表達(dá)式,團(tuán)隊(duì)分析出A、B、C這三個物體對海綿的壓力為p=(只寫出結(jié)果)物理資源網(wǎng),解釋了“海綿被壓到的深度” “同樣”的理由;

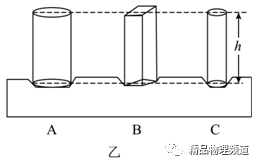

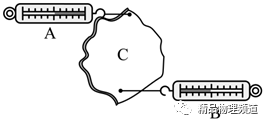

(3)團(tuán)隊(duì)研究了液體內(nèi)部的壓力,并使用圖C A所示的設(shè)備進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)。他們使用這些設(shè)備(選擇“可以”或“不能”)來探索液體的壓力與液體的深度和液體的密度。 這個過程使用的實(shí)驗(yàn)方法是(只寫一個);

研究小組進(jìn)一步考慮了液體壓力、液體深度和液體密度之間的定量關(guān)系。 在圖B中的容器中,有一種液體,密度為 ,該平面上方的液柱在平面上所施加的壓力等于液柱的重力。 因此,液面以下深度h處的壓力為p=(記下推導(dǎo)過程);

(4) 由(3) 導(dǎo)出的表達(dá)式(可選“可以”或“不能”)適用于大氣壓。

答案:A、B 壓力的作用與壓力的大小有關(guān)。 壓力和受力面積ρgh。 能量換算方法P=F/S=mg/S=ρVg/S=/=ρgh。 不

12、實(shí)驗(yàn)“探究兩力平衡的條件”中,使用前需要有彈簧測力計(jì)。 如圖所示,在彈簧測力計(jì)A、B的作用下,水平桌上的輕質(zhì)木板C(可選“能”或“不能”)處于靜止?fàn)顟B(tài)。 繼續(xù)實(shí)驗(yàn)。 當(dāng)板C旋轉(zhuǎn)并最終停止時,分別記錄彈簧測力計(jì)A和B的讀數(shù)F1和F2。 此時,F(xiàn)1=4N,方向?yàn)樗较蜃螅現(xiàn)2=4N,方向?yàn)樗较蛴摇? 。 事實(shí)證明,當(dāng)物體在兩個力的作用下處于靜止?fàn)顟B(tài)時,這兩個力的大小、方向、方向都是不同的。 在實(shí)驗(yàn)中,這位同學(xué)被認(rèn)為是研究對象。

答:調(diào)零不能是相等和相反的。 輕質(zhì)板C在同一條直線上。

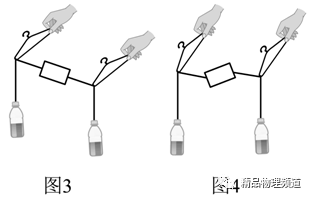

13. 小強(qiáng)和小紅利用圖A所示的裝置來探索兩種力平衡的條件:

(1)小強(qiáng)在實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),當(dāng)左右板上分別放置等質(zhì)量的重物時,木塊A在水平方向上的左、右拉力分別為F左和F右(可選“”) ,A 塊處于靜止?fàn)顟B(tài)。 通過改變左右板上的重物質(zhì)量來重復(fù)實(shí)驗(yàn)。 每次放置在左右板上的重物質(zhì)量相等,木塊保持靜止。 由此小強(qiáng)得出結(jié)論:;

(2)小紅是根據(jù)小強(qiáng)的實(shí)驗(yàn)得出的。 在右邊的板上加一個小重物,使兩塊板中的重物質(zhì)量不同,A塊仍處于靜止?fàn)顟B(tài)。 于是小紅想:相互平衡的力量可能大小并不相等。 經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn),出現(xiàn)上述現(xiàn)象的原因可能是:;

(3)小強(qiáng)和小紅經(jīng)過思考,改進(jìn)了實(shí)驗(yàn)方案,分別如圖B和C所示。 圖B所示方案用小車B代替木塊A,然后進(jìn)行實(shí)驗(yàn); 圖C所示方案用紙板C代替木塊A,然后進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。 請分別談?wù)勥@兩個選項(xiàng)的缺點(diǎn)(每個選項(xiàng)說出一個,只要合理即可)

B計(jì)劃: . 計(jì)劃C: .

答案:=2 相互平衡的兩個力大小相等。 桌面和木塊之間存在摩擦力。 汽車在桌面上仍會受到滾動摩擦力。 卡的重力會導(dǎo)致卡上的拉力不在同一直線上。

14. 圖為小明和小強(qiáng)探索牛頓第一定律的實(shí)驗(yàn)方案。

(1)讓小車每次從同一個坡的同一個位置滑下來,這樣小車滑到坡底時都是一樣的;

(2)選擇毛巾、棉布、木板鋪在坡底水平面上。 研究發(fā)現(xiàn),汽車在同一坡度上靜止時,在不同水平面上行駛時速度逐漸減小,且水平面越光滑,速度越慢。 走得越遠(yuǎn),走得越遠(yuǎn);

(3)請大膽猜測:在水平面上行駛的汽車,如果沒有阻力,會保持原來的狀態(tài)。

答案:緩慢且遠(yuǎn)的勻速直線運(yùn)動

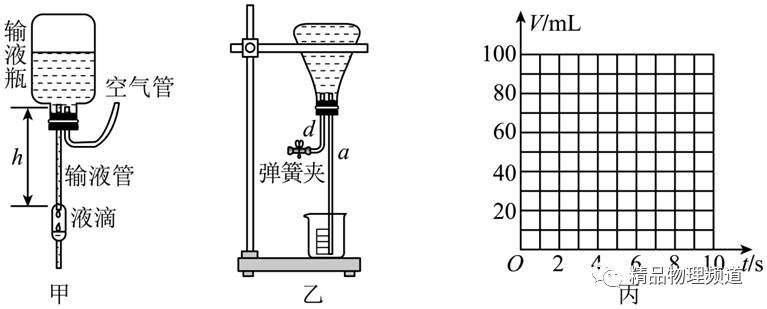

15、小紅陪奶奶去看醫(yī)生時,看到如圖A所示垂直放置的靜脈輸液器,她觀察到輸液管口處的鹽水一滴一滴地往下滴。 然后,她提出了一個問題:水從管口流出的速度。 與哪些因素有關(guān)? 并作出如下猜想:

猜想一:隨著輸液瓶內(nèi)液位不斷降低,速度變小

猜想二:換用粗一點(diǎn)的輸液管會提高速度

猜想3:增加圖A中輸液管的長度h會提高速度

為了驗(yàn)證上述猜想,她準(zhǔn)備了以下設(shè)備進(jìn)行考察:鐵架、錐形瓶、量杯、雙孔軟木塞、橡膠軟管、彈簧夾、秒表以及4個粗細(xì)均勻的玻璃管:一根管(20cm)長,內(nèi)孔直徑3mm),B管(長20cm,內(nèi)孔直徑6mm),C管(長25cm,內(nèi)孔直徑3mm),D管長5cm。

探索過程如下:

(1)如圖B所示,原型瓶內(nèi)有紅色水。 管子a和d通過雙孔軟木塞插入瓶中。 兩管上口靠近瓶口并沖洗。 將管子a的下端放入量杯中。 D 管下端套上橡膠管并用彈簧夾夾緊,裝置垂直放置。 此時a管下端無水流出。 這是由于;

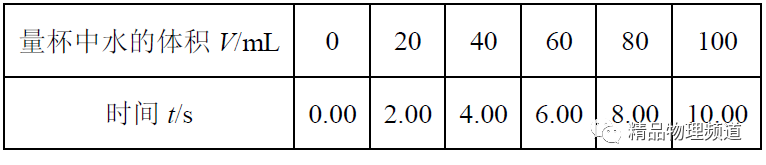

(2) 松開彈簧夾,水從 A 管口流出,用秒表測量量杯中的水分別達(dá)到 20mL、40mL、60mL、80mL、100mL 水位時的時間 t,記錄于表1;

表格1:

①根據(jù)測得的數(shù)據(jù),畫出量杯中水的體積V與時間t的圖像,如圖C;

②每秒從a管流出的水量為mL; 水從a管流出的速度為m/s(保留小數(shù)點(diǎn)后1位);

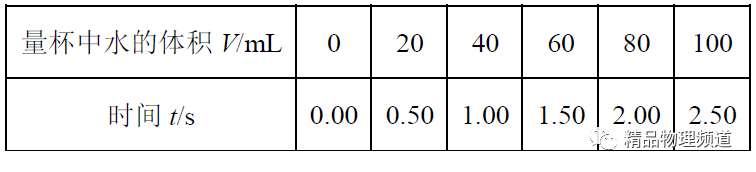

(3) 將a管更換為b管,重復(fù)步驟(2),記錄數(shù)據(jù)見表2;

表2:

分析表1和表2的數(shù)據(jù)可知,猜想2是(選擇“正確”或“錯誤”);

(4) 為了驗(yàn)證猜想3,請簡單寫出你的操作: 。

答:大氣壓略為10。1.4錯誤。 將 a 管更換為 c 管,重復(fù)步驟(2),并將測量數(shù)據(jù)記錄在表 3 中。

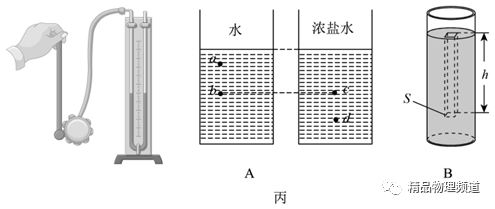

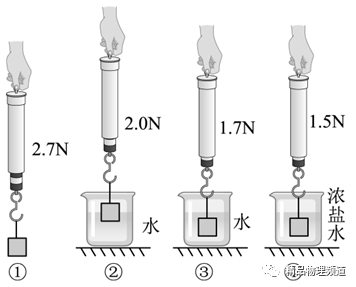

16. 小明和同學(xué)們利用彈簧測力計(jì)、眼鏡、金屬塊、水、濃鹽水等實(shí)驗(yàn)設(shè)備,探究與浮力大小相關(guān)的因素。 他們正確地進(jìn)行了如圖所示的實(shí)驗(yàn)操作:

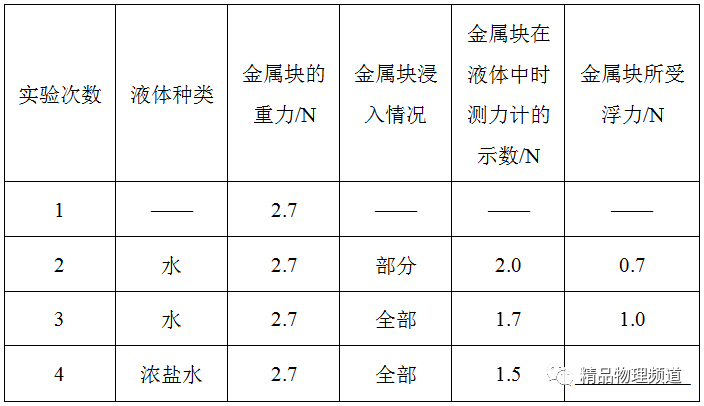

(1)根據(jù)上述實(shí)驗(yàn),完整填寫表中數(shù)據(jù):

(2)分析實(shí)驗(yàn)②③表明:液體密度相同時,金屬塊排開液體的體積越大,浮力越大;

(3)分析實(shí)驗(yàn)③④可得:金屬塊排開液體的體積相同,液體的密度越大,浮力越大;

(4)結(jié)論:浮力的大小與 和 相關(guān);

(5)利用該實(shí)驗(yàn)方法,還可以測量密度;

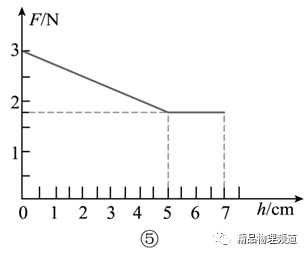

(6)小明完成上述實(shí)驗(yàn)后,找到一個合適的玻璃杯,倒入足夠深的水,將測力計(jì)上懸掛的金屬塊逐漸放下,不要接觸容器底部。 繪制了實(shí)驗(yàn)中測力計(jì)示值F隨物體下表面至水面深度h變化的Fh圖像(圖⑤)。 從圖像分析可以看出,當(dāng)金屬塊浸入水中后繼續(xù)下落時,測力計(jì)的顯示顯示:浸入水中物體所受的浮力以及浸入的深度。

答案:1.2 大物體排開液體的體積、液體的密度、金屬塊(或濃鹽水)保持不變且無關(guān)

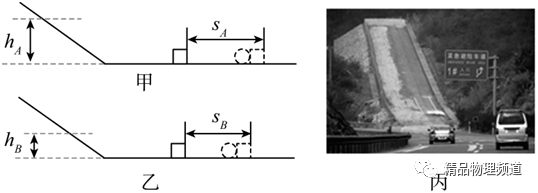

17. 在“探究物體的動能與哪些因素有關(guān)”的實(shí)驗(yàn)中,小偉讓同一個鋼球從靜止的不同高度滾下斜坡機(jī)械效率的測量,觀察木塊被擊中后移動的距離s。

(1)實(shí)驗(yàn)中,小偉控制了鋼球的相似度,對A圖和B圖進(jìn)行了分析,得到了實(shí)驗(yàn)結(jié)論: ;

(2)如果水平面絕對光滑,本實(shí)驗(yàn)將(請?zhí)顚憽翱梢浴被颉安荒堋保┻_(dá)到研究目的;

(3)今年,為了減少車輛剎車失靈造成的危害,不少高速公路設(shè)立了緊急逃生車道。 如圖C所示,這條車道是高速公路右側(cè)向上沖的一個大坡。 這是礫石。 當(dāng)車輛遇到緊急剎車失靈時,可以沖上去避免悲劇的發(fā)生。 請從能量轉(zhuǎn)換的角度解釋汽車進(jìn)入避讓車道后迅速減速的原因。

答:當(dāng)質(zhì)量相同時,物體的速度越大,其動能越大。 當(dāng)汽車沖上斜坡時,動能轉(zhuǎn)化為重力勢能。 汽車速度降低,汽車可以停下來。

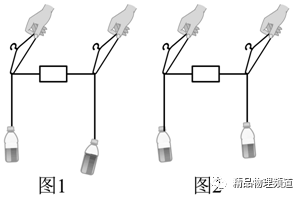

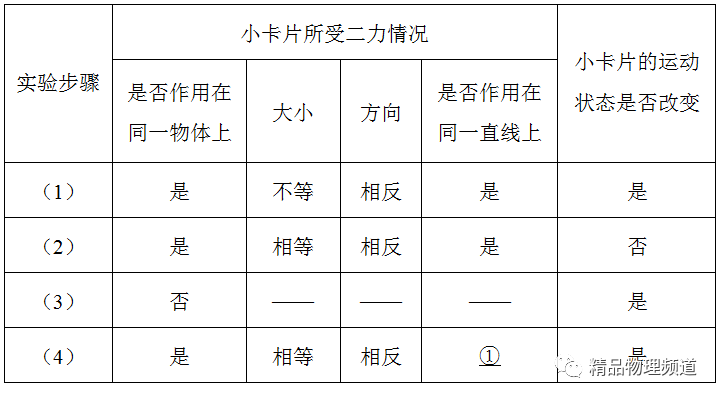

18. 疫情期間,學(xué)校停課。 某學(xué)生在母親的幫助下,利用家里的物品探索兩種力平衡的條件。

【實(shí)驗(yàn)設(shè)備】兩個晾衣架、幾個一模一樣的礦泉水瓶、幾張小卡片、細(xì)鐵絲、水、剪刀等。

【設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)】如圖1

(1)在小卡兩側(cè)各系一根細(xì)繩,然后將細(xì)繩的另一端穿過晾衣架;

(2)將兩個礦泉水瓶綁在細(xì)鐵絲的兩端。 請媽媽用雙手舉起農(nóng)用的晾衣架。 按照以下步驟進(jìn)行實(shí)驗(yàn),觀察并記錄小卡的受力和運(yùn)動情況。

【進(jìn)行實(shí)驗(yàn)】

(1)如圖1所示,提起兩個裝有不同水量的礦泉水瓶;

(2)如圖2所示,舉起兩個裝有等量水的礦泉水瓶,然后逐漸放下一只手,使小卡如圖3所示傾斜;

(3)使用剪刀從中間切下圖3中的小卡;

(4)更換小卡并重新組裝,如圖4所示,將小卡扭轉(zhuǎn)到一定角度。

請?jiān)诒碇刑砑英俚膬?nèi)容到水平線:①;

[結(jié)論]上面的實(shí)驗(yàn)表明,兩種力量平衡的條件是:作用在同一物體上的兩個力必須大而相反,并作用;

【溝通和評估】

(1)該實(shí)驗(yàn)中的干燥架在改變拉力方面起作用,這與簡單的機(jī)器相似;

(2)放在水平桌上的剪刀上的力和力是一對平衡力。

答:不,它與帶有固定滑輪和重型支撐的直線相同。