概括

本文以“ETA物理認知模型”為指導,以高中物理“靜電場”單元為例,圍繞教材順序重構、教材優化、教學過程邏輯性體現、科學方法體??現、課程思政顯性與隱性教學等幾個教學設計重點,總結出物理教學的“四美”:導論藝術之美、邏輯簡潔之美、方法力量之美、人文情懷之美。

關鍵詞:ETA物理認知模型;大單元教學設計;靜電場;比率定義法;類比法

論文認為,對高校思想政治理論課的教學具有良好的指導作用。以“ETA模型”的11個步驟為指導,以高校思想政治理論課為案例,圍繞“四個維度”進行教學,即:教學的層次性、教學的秩序性、教學的邏輯性、教學的藝術性、教學的力度性、教學的實效性。

關鍵模型;大單位;領域;比率;

1 簡介

1.1 “ETA物理認知模型”簡介

這一模型是北京大學穆良渚教授根據其對物理學發展的研究而發展起來的,共包括11個步驟,每個步驟都有相應的認知目標,運用相應的認知方法,在認知過程中感悟物理學的精神。實驗物理:①觀察物理現象(分類);②選定研究對象(簡化、還原);③明確研究問題(主次方法);④定量描述性質(類比、換算);⑤發現實驗規律(極值法、控制變量法);理論物理;⑥建立理想模型(模型法);⑦建立公理認知(數理邏輯、歸納、猜想);⑧實驗證偽檢驗(特例法);應用物理;⑨解釋現有現象(推理、類比);⑩預測可能發生的事件(推理、類比);技術發明創造(聯想、類比、推理)。[1]

1.2 “ETA模型”是大單元教學設計的導航圖

“ETA模型”與認知學習推進理論(經驗、映射、聯想、系統、整合)非常相似,與辯證唯物主義的唯物論、認識論、方法論相一致。穆老師認為,這與馬克思主義哲學受到物理學發展的啟發有直接關系。顯然,用物理教師都熟悉的語言體系來構建教學理論,比從外語翻譯教學理論更能引起一線教師的共鳴。

物理教學的過程無非就是“數理邏輯線索、歷史發現線索和認知建構線索”的協調統一,這正是著名的“邏輯和歷史同一性”的哲學觀點。恩格斯認為邏輯與歷史的關系類似于胚胎生長與古生物進化的關系。“它使我們懂得,為什么物理教學的邏輯體系必須是物理學總體及其主要環節的歷史發展的反映;為什么歷史上的關鍵性突破和物理學家前輩偉大貢獻的精髓應當成為物理教學的重點;為什么學生在教學中面臨的困難往往與物理學史上長期未能攻克的困難相重合,始終帶著歷史的印記;等等。”[2]“ETA模型”的前四項構成物理概念課程,“ETA模型”的前七項構成物理規律課程,“ETA模型”的后四項構成專題課程。 物理學發展的每個模塊(大多數教材的章節劃分依據)都經過“ETA模型”的步驟。[3] 這樣,物理學大單元教學設計就可以完全沿著每個主要概念的“ETA”生成路徑構建。認知鏈條一旦完整,核心能力的各項要素就會凸顯出來。

2 “ETA”指導下“靜電場”單元的教學

2.1 教材分析與章節優化

人民教育出版社《高中物理教材必修3》中“靜電場”的單元目錄如下:

第九章 靜電場及其應用 1.電荷;2.庫侖定律;3.電場和電場強度;4.靜電的防治和利用。 第十章 靜電場中的能量 1.電勢能與電勢;2.電勢差;3.電勢差與電場強度的關系;4.電容器的電容量;5.電場中帶電粒子的運動[4]。

從“ETA”角度來看,“靜電的防治與利用”、“電容器電容”、“電場中帶電粒子的運動”屬于A應用環節,其他屬于ET實驗理論環節。在ET實驗理論尚未構建好之前引入A應用,必然會出現猶豫不決、思路不清晰的問題,最終需要在ET之后重新審視。對概念邏輯關系的進一步考量安排如下:

第九章 靜電場的描述和規律。1. 基本電荷和電荷守恒定律,2. 庫侖定律,3. 電場強度和電場線,4. 電場力所作的功和電勢能,5. 電位差和電位,6. 電位差與電場強度的關系,7. 電場線與等勢面的關系。第十章 靜電場的應用。1. 靜電的利用與防護,2. 電容器及其電容,3. 帶電粒子在電場中的運動。分節后內容與教學參考課時一致。

2.2 教材分析中的案例研究替代

“ETA”認知模型把“觀察物理現象”作為第一步,物理概念始于物理現象,終于實際應用。穆老師解釋道,人類的一切認知最初都來自觀察和體驗,就像嬰兒探索球一樣,看、摸、踢、咬,感官調動得越多,收獲就越接近完整。對此,《課程標準》要求“物理概念的確立需要創設情境。學生在學習物理概念之前留學之路,已經基于生活經驗形成了大量的經驗常識。要在此基礎上建構物理概念,必須對觀察到的現象進行再加工,在眾多客觀情境中總結事物的共同屬性,抽象出事物的本質特征,完成從經驗常識到物理概念的轉化。”[5]

教材每節開頭都是一個小實驗,或者一個生產、生活中的現象。2004年版教材編寫時,航天英雄楊利偉乘坐“神舟五號”成功返回,2019年版修訂時,已經是“天宮”時代了。與時俱進,教師要找一些更貼切、更新穎、更震撼的案例來替換。把“雷火煉制殿”的圖片替換成“雷電閃閃”下一個人坐在殿內的視頻。把“斷發模擬電場線”(平面上小)替換成“合成纖維細絲模擬電場線”(立體上大)。課堂生成總是比課本上的陳述更生動有趣。 這里簡單記述一下筆者在課堂上做的實驗《觀察電容器的充電放電》:取一只“450V、50μF”的電容器,用400V的直流電壓充電,然后把兩極接在一起放電,讓學生看到火花,聽到啪啪聲,然后看到焊在一起的電極銅絲,斷開連接再充電,告訴學生,我想嘗嘗電的滋味,就把一個電極含在嘴里假裝咬。見學生愣住了,我說我就是嚇唬你們,然后真的咬了,安然無恙。我換了另一個電極,依然安然無恙。是不是沒好好充電?有學生點頭表示同意,兩極接在一起,聲音和燈光依然存在。結論是單極不能放電,所以電器維修中還有一個步驟,就是先把電容器放電。

制造認知沖突,引發深度思考,教學實驗的成敗都是有預謀的。腦科學研究認為,這樣的激活會誘發右腦某個區域的興奮。網絡素材海量,但課堂需要積累、篩選、處理,避免無效信息超載。這就是教學藝術之美,符合“廣告美學”的“AIDA”標準,要求簡潔、犀利。

2.3 教學主線的明確邏輯

“ETA”認知模型的11個步驟為構建教學設計提供了基本環節。教材整體上是按照認知規律編寫的,但也存在一些不合邏輯的地方。例如:

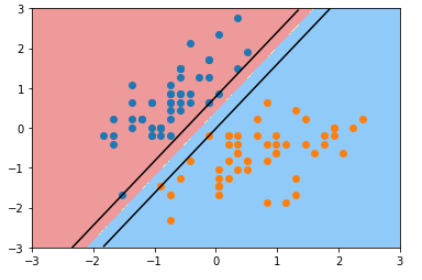

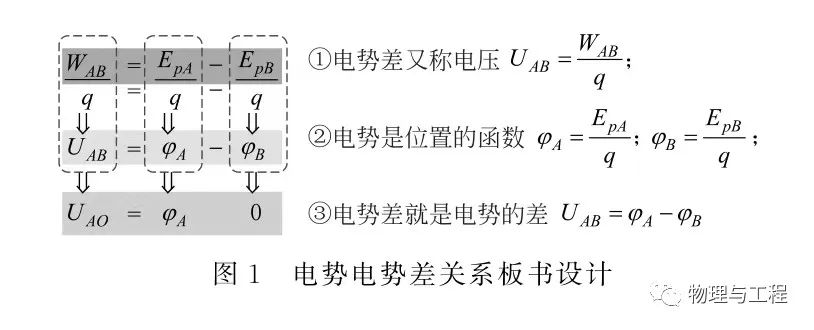

按照“電位差就是電勢差”的算術邏輯,教材選擇先講電勢,后講電位差,將兩個概念分成兩段。麗江導游對山東游客說:“你們家我們的床比泰山還高!”游客先是一愣,隨后會心一笑。這意味著,在人們的頭腦中,高度的概念是相對的,其實是高度差的概念。物理學中的概念都是先實體化,后命名的。對物理學術語的理解,往往不能通過分解文字來解釋,它們更像是具有約定內涵的成語,字面意思不足以表達組合的意義。因此,從勢能定理出發,用比率定義法同時建立“電位差”和“電勢”是本題的邏輯。圖1為板書設計片段。

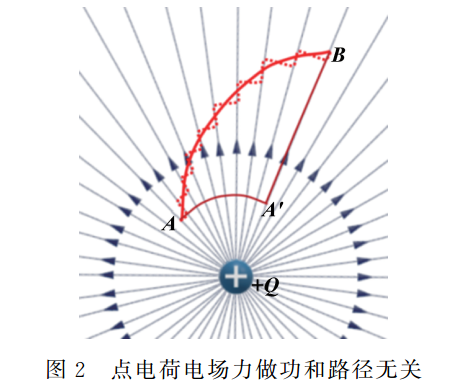

教材用表面重力場類比均勻電場,得出“靜電力所作的功與電荷的起始和終止位置有關,與電荷所走的路徑無關”的結論。解說員說:“雖然這個結論是從均勻電場得出的,但可以證明它同樣適用于非均勻電場。”[4]這一撇開,給建立“場”這個理解“勢”的重要物理概念留下了隱患。畢竟,只要是恒定的力,所作的功與路徑無關。這里就需要分析點電荷的電場,為理解電勢的疊加性打下基礎。微積分的函數理解可以避免,但微積分的幾何理解在“必修課1、2”中出現過多次,所以在實際教學中,補充了“點電荷電場中電場力所作的功與路徑無關”的圖解分析。 如圖2所示,任意曲線的運動軌跡看作以+Q為圓心,半徑無窮小的圓弧的延伸,電場力在圓弧的一小段上不做功,但在半徑的一小段上電場力所作的功可以累加起來,最終的結果相當于從A點沿圓弧運動到A′點,再沿半徑運動到B點。結論:點電荷電場力所作的功與路徑無關。

與初中物理相比,高中物理更注重量化,而與大學物理相比,高中物理則是量化的一個極端例子。“自然科學的目的是為自然現象提供一套合理而系統的解釋,并使我們能夠根據過去的經驗對新的環境作出預測。理論是這種論證的形式基礎。它不一定非要用數學語言來表達,但數學語言給了我們最有力、最普遍的推理方法。”[6]《ETA》⑥建立理想模型(模型法)和⑦建立公理認知(數理邏輯、歸納、猜想法),這兩個步驟一直是教學的重點和難點。

現象是物理的根,數理邏輯是物理的干。物理概念和規律的教學,要經過四重解讀,從日常語言(中文、英文)到物理語言(獨家理解)再到代數、幾何。“場”這個物理概念,是一切物理概念的中心,是一個大概念,是相互作用、能量的基礎。整個物理都和“場”糾纏在一起,有的認識已經比較完整,有的還在發展中。場強、電場線、電勢、等勢面,兩個代數,兩個幾何,是矢量場、標量場高中物理的認知,在理論上相互聯系,在應用上相互支持。因此,它成為高中物理各章中邏輯最復雜、最深奧、最難理解的單元。

學習物理更像是種樹的過程,而不是畫樹的過程。新概念的建立總是需要一套已經消化吸收的概念體系作為支撐。理順邏輯體系構建教學大綱,演變為黑板設計。黑板是筆記的示范,做好筆記是支撐高效學習的必要手段。嚴謹、自洽、簡潔是物理邏輯之美。與之對應的黑板之美是“大綱清晰,邏輯清晰;簡明扼要,一目了然;圖文豐富,賞心悅目”。

2.4 教學子線表現法

“ETA”將常規物理方法與認知的11個步驟相對應。穆老師認為,“物理方法的訓練必須與認知過程相結合,如果不遵循這個規律,就會出現很多問題。比如現在的高中物理教育基本忽略了認知過程,直接跳到了認知應用階段。其實很多訓練都是在認知應用方法上進行的,做題的過程就是把已有的公理理論記住,然后反復應用到題目設定的情景中,這其實是應用性思維的訓練,不利于學生整體認知方法的訓練。”[1]

課程標準中的科學方法分為科學思維方法(理論層面)和科學探究方法(實踐層面),本單元著重講解“建模方法”、“比率定義方法”和“扭力天平方法”。 教材在本單元中用一段話介紹了“比率定義法”(摘錄如下:在物理學中,常用物理量的比率來表示研究對象的某種性質,例如密度ρ用質量m與體積V的比值來定義,速度v用位移l與時間t的比值來定義,電場強度E用靜電力F與電荷q的比值來定義等等。在定義一個新的物理量時,也要確定這個新物理量與原物理量之間的關系。比率定義中蘊含著“比較”的思想,例如在建立電場強度概念的過程中,比較的就是靜電力對同種電荷的試驗電荷的大小[4])本單元用了五次這種方法(比率電荷、場強、電位差、電位、電容)。從《初中物理》到《必修課1、2》,都多次用到“比率定義法”。 本單元已經沒有必要單獨呈現,這樣的呈現也非常初級,不符合高中階段的認知要求。比較是指兩個或多個類似事物的相同與不同或優劣的區分,屬于個體與共性的關系。“比較”并不專屬于“比量”,乘積定義的動能也用于比較物體的工作能力。在形式邏輯中,一切概念的形成都要經過比較、反思和抽象。比是一種數學運算,最初是用來比較兩個相似物理性質的差異,分子除以分母就是倍數。比定義法是一種科學的抽象方法,它量化并簡化了描述現象所需的語言,具有從表象表達機制的深刻含義,是現象與本質的關系。比定義的參數有量綱,不能說力是電荷的多少倍。定義公式帶有人為約定的色彩,是規定而不是定律。 與定律公式不同,它不包含因果關系。比率量不取決于公式中的分子和分母。電場強度和電勢是場空間本身的本質屬性,與測試電荷無關。“無論你測試我與否,我都會在那里。”

類比法在本章中運用頻繁,寓意深刻。這一方法體現在《ETA》的各個步驟中。穆教授認為,“類比是人類的元認知,人類幾乎所有的認知都是在類比的基礎上逐漸建構起來的。”[1]類比法是一種思維方式,即基于對自然的觀察,將具有相似或相同特征的事物歸為一類,再在類別的基礎上將未知或不確定的事物與已知事物進行分類、比較和推導,進而對未知或不確定的事物進行猜測,從而實現不同類別間知識的遷移。類比法雖然不太可靠,但對啟發新發現、新創造卻有很大的作用。在電磁認知的發展中,類比法一直發揮著主導作用。庫侖定律是類比萬有引力定律推導出來的,法拉第的場線是類比流體流管推導出來的,麥克斯韋的電磁理論是類比流體理論推導出來的。 教材把重力場部分學到的理論經驗轉移到靜電場,有效減輕了理解負擔。類比的哲學理解是同一與差異的辯證關系,可謂“難懂時用類比,懂了才有哲學”。

所謂“XX方法”,在方法論體系中屬于各種層次。整體方法、孤立方法、理想對象、理想過程等屬于科學建模方法;分類方法與比較方法、類比方法與相似方法、歸納方法與演繹方法、分析方法與綜合方法屬于邏輯推理方法;比率定義方法、微分方法、表象方法等屬于數學抽象方法;控制變量方法、替代方法、模擬方法、放大方法、微型方法、黑箱方法等屬于實驗探索方法。

趙開華教授說:“如果你學物理,無論做什么都不算轉行。”這是因為“物理學有著最全面、最有效的科學方法。現在物理學的概念、原理和方法已經應用到化學、生命科學、地質學等所有自然科學領域,甚至滲透到經濟學、社會學等社會科學領域,產生了非常積極的成果。”[7]科學方法在各個領域的普適性,使“科學”從名詞變成了形容詞。這就是“物理力量之美”。

(五)教學隱線:課程中的思政教育

“ETA”在認知發展中尋找物理方法與物理精神。穆老師認為,“物理課程思政教育的本質是培養物理認知(科學認知)能力,包括物理認知模型的建構(如何思考)、物理方法的訓練(如何做事)和物理精神的養成(如何做人),這其實就是物理文化的傳承”。[8]

課程思政教育是立德樹人的要求,是支撐所有教學環節的基本框架。是“鹽水澆灌”還是“盆栽花”,要看具體情況。在操作層面,(1)適當選取教材,在背景中傳遞思政教育;比如,用雷擊講珍惜生命。(2)突出學科發展的歷史價值,挖掘人文元素,適當表達思政教育。比如,大科學家的為人處世之道。(3)科學演進中的哲學概括。比如,從動態電到動態磁。(4)賦予科學規律以人文內涵。比如,推你后退的力是壓力還是動力?你躺下,就是壓力;你勇往直前,就是動力。你的狀態決定了力的作用效果。(5)用優美的漢語表達物理之美。 比如用物理學來理解成語中的“勢頭”:人孤身一人,四面楚歌,勢均力敵,勢不兩立,勢不可擋,狗依靠別人的力量。

各學科課程思政大綱均可借用“中國學生成長核心素養”的三維、六面、十八個要點進行建構,限于篇幅,本文僅截取一個教學片段,談“文化自信與愛國主義”。

在測量元電荷的實驗中,密立根教授有兩個得意門生,一個是李耀邦,另一個是H。前者在用固體帶電(蟲膠)測量元電荷方面做出了重要貢獻,后者在用液體帶電(油滴)測量元電荷方面做出了重要貢獻。他們兩人都沒有分享諾貝爾獎。李耀邦認為自己是在導師的指導下完成這項工作的,獨創性當然屬于導師。然而,密立根去世后,后者撰文稱導師竊取了他的成果,卻要求在他死后發表,畢竟導師對他個人的生活和學習給予了實實在在的幫助。[9]不管他個人在元電荷測量方面的貢獻是否足以分享諾貝爾獎,但在他年過八十時,他還為導師不給他封號而耿耿于懷,在見到上帝之前還向世人抱怨導師。這是很難理解的。 我想到一句話:“不孝師,毀祖宗”。歷史的真相是,按照當時芝加哥大學的學術規范,要想獲得博士學位就必須放棄署名自己的第一篇文章,密立根后來也沒有署名自己的博士論文。測量基本電荷和利用光電效應測量普朗克常數都是密立根先生獲獎的原因。從密立根先生對待學生的態度來看,他是一位嚴格、寬容、善良、德高望重的長輩。他將自己獲得的諾貝爾獎金全部捐給了自己的實驗室。同樣是密立根學生的趙忠堯先生也因評獎委員會的疏忽而與諾貝爾獎失之交臂。趙先生從不以名利為重高中物理的認知,將自己獲得的“何梁何利獎”全部捐給了祖國的教育事業[10]。 密立根和他的中國學生的關系長達40年,從李耀邦(民國科學儀器實業家)、閆仁光(北京大學物理系第三任系主任)、趙忠堯(中國核物理學的奠基人)到徐章本(清華大學教授),可見密立根先生對中國學生的信任和青睞。我想這些學生的優秀品質一定感動了他。因為密立根對中國學生的偏愛,一批年輕的學者到加州理工學院深造。這些學者后來在中國科學界擔負起了重任,其中就有錢學森、錢偉長、郭永懷、盧嘉錫、談家珍、周培源、趙忠堯、何增祿、張文宇、朱正元、林家橋等。抗日戰爭期間,密立根還幫助中國籌集抗日戰爭經費。 中華人民共和國成立后,他幫助包括錢學森在內的留學生回國,是中國物理學會名譽理事,是一位對中國懷有深厚感情的科學家和教育家。[11]

從密立根到趙忠堯,連接了近代物理學和中國物理學的歷史脈絡。榜樣的力量,是精神世界的類比認知,在歷史的長河中歷經考驗。從“李約瑟難題”到“錢學森問題”,這些宏大的問題,不方便帶進課堂,卻應該放在教師心中。面對祖國的花朵,家國情懷才是教學之美中最大的美。

3 結論

“ETA模型”是從物理學宏觀發展的角度出發而來的,局部單元也是整體的一種類型,單個教學環節的局部環節也可以在實踐中運用。物理教學的美被作者概括為“有事可做,有理可說,有情可感,有人可做”。希望更多的同仁參與將“ETA模型”引入中學教學設計,本文恰好引玉成磚。

參考

[1]穆良洙. 什么是物理、體育文化?[J]. 物理與工程, 2019, 29(1): 15-24.

穆林哲. 什么是及其?[J]. 數學學報, 2019, 29(1): 15-24. (in )

[2]陳希謀,胡望宇,陳秉乾.邏輯與歷史的一致性在物理教學中的指導意義[J].物理學報,1994,(4):13-14.

陳曉梅, 胡偉英, 陳寶慶. 邏輯的本質與方法[J]. , 1994, (4): 13-14. (上)

[3]李銀. 從哲學視角理解物理學的核心素養[J]. 物理與工程, 2020, 30(3):74-78.

李燕. 論“之”下“之”的奧秘[J]. 數學進展, 2020, 30(3): 74-78. (in )

[4]人民教育出版社課程教材研究所物理課程教材研究發展中心.普通高中物理必修教材第3冊[M].北京:人民教育出版社,2019:1,29,16.

[5] 中華人民共和國教育部.普通高中物理課程標準[M].北京:人民教育出版社,2020:52.

[6] .物理學中的理論概念[M].項守平等譯.合肥:中國科學技術大學出版社,2017:5.

[7]趙開華. 談90后物理教育[J]. 大學物理, 2020, 39(11): 15-18+55.

趙克華. 九十歲自由談[J]. , 2020, 39(11): 15-18+55. (in )

[8]穆良渚. 物理課程思政教育的核心是科學認知能力的培養[J]. 物理與工程, 2021, 31(2): 9-15.

穆林哲. 論“三農”工作的關鍵點在于“三農”的“三農”[J]. 農業與農村發展,2021,31(2): 9-15.(上)

[9]宋子良,葉子青,盛建新,等.密立根侵占學生學業成果案評析[J].華中科技大學學報(人文社會科學版),2002,(2):30-35.

宋志玲, 葉志強, 盛等. 論著述[J]. 中西醫結合雜志, 2002, (2): 30-35. (in )

[10]劉懷祖.李政道在紀念趙忠堯誕辰100周年大會上的講話[J].現代物理知識,2002,(6):54.

劉華忠. 李在趙紫陽誕辰紀念會上的講話[J]. , 2002, (6): 54. (見)

[11] 張煒. 密立根與中國[J]. 自然辯證法通訊, 1984, (4): 74-77+80.

張煒. 與中國[J]. 近代史, 1984, (4): 74-77+80. (上)

資助項目:2021年度河北省專業學位教學案例(庫)建設項目《基于核心素養的教學案例研究》()

作者資料:Li Yin,男性,高中物理教學設計主要研究方向的 2號中學的高級老師。

引用格式:基于“ ETA物理學認知模型”的大型單位“靜電場”的教學設計 - 中學物理學教學的靈感[J]。

引用這一點:Li Y.基于“ ETA模型”的大型場[J]和2023,33(1):157-161。

結尾