在一次化學學家集聚的公共場合,希格斯(沒錯,就是那種預言了希格斯玻骰子的人)吵架地說:“有些人不過是使用了奇怪的外觀,而不是數學學上的貢獻,就獲得了不相稱的數學學話語權。”看到這兒,你們自然明白他說的是誰。固然,這句話似乎十分粗魯,但它描述的卻也是事實。其實,希格斯后來也為自己的一時性急而向霍金認錯了,而且那句話卻仍然是數學學界那種小圈子里許多人真實的心里話:不便捷說下來而已。

但是雖然是這么桀驁不馴的希格斯,他在楊振寧面前,卻也只能做一個恭恭敬敬的小人物而已。

為何成功預言希格斯粒子的人,在楊振寧面前是小人物?由于他只不過使用標準模型作出了希格斯粒子的預言而已,而這個標準模型是楊振寧重構的。打個不恰當的比喻,你是一枚天文愛好者,精通物理和精典數學,你用牛三定理預言了某個時刻會有小行星撞擊地球,確實很了不起,但你在牛頓面前也只是個小人物。

這么這個標準模型究竟是哪些概念呢?他在現在的數學學界,或則說是科學界,具有哪些樣的地位呢?

這事還是得從牛頓說起。而在相對論成立之前的時光,牛三定理便是搶占人類視線盡頭的那種框架,也就是“人類能在世界邊沿見到多遠”這件事的極至。從這個角度來說,那種時代的牛頓就是科學界的“教皇”。而后來的這個“教皇”自然是愛因斯坦,由于相對論很顯著地把人類的認知提高到了下一座山。

若說量子熱學,確實也有許許多多的大牛,但她們中特定的某一個人一直未能像牛頓、愛因斯坦那樣,才能一氣呵成地完全重構一個框架,徹底顛覆人類過往的認知。而是傾向于眾人的合力,一點一滴壘砌量子熱學這座大樓。所以在化學學界的“江湖排行”中,牛、愛可以進前2,誰第一有爭議,而且絕對沒有爭議的就是,量子熱學領域沒人能與牛、愛爭名次。

愛因斯坦你們都曉得牛頓在晚年旨在于找尋“世界在根本上是哪些”的答案,沒找到,所以他步入神學領域了。同樣原理,愛因斯坦晚年旨在于找尋“大統一理論”,用他的觀點來看,就是“一個極其簡單、優美的公式,可以解釋世間的一切”,但是他沒找到。

為何這兩位大牛的晚年追求都這么相像?由于這就是牛三定理和相對論所身處的那條“故事主線”啊,也就是“世界是哪些”,或則“人類能在世界邊沿見到多遠”,這檔子事情的最終答案!

說到這兒,才能介紹楊振寧在化學學界的地位了。他和米爾斯一起建立的標準模型,就是徹徹底底的“主線劇情”。把“世界是哪些”這個問題,從愛因斯坦力所能及的位置,繼續往前推動了!

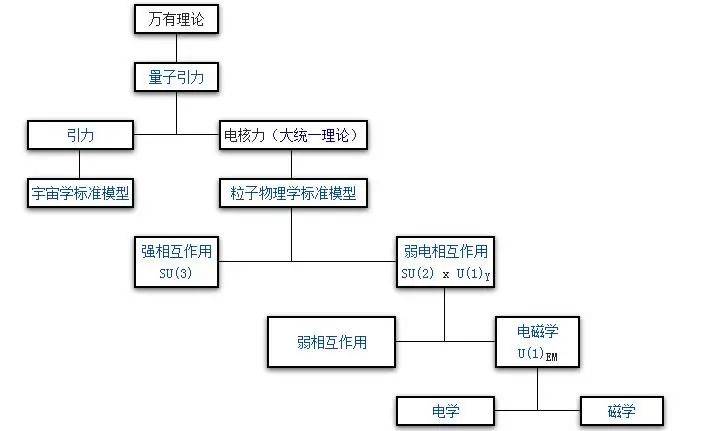

具體介紹的話就是:自然界中的一切事情,都可以歸結為4大基本斥力:引力、電磁力、強核力、弱核力。你在生活中、或者書本上、或者望遠鏡觀測到的宇宙的任何一個角落,發生的任何事情,歸根結底都可以說是這4個斥力形成的。你可以把它想像成美術上的“三原色”:任何顏色都是由這三種原色根據不環比例調和下來的。其實,厘清楚這4個斥力在本質上是哪些,也就認清楚了“世界是哪些”的終極答案。這就是牛頓追求的那種問題的答案,也是愛因斯坦追求的“大統一理論”的答案。

這條“主線上”第一個有重大突破的是麥克斯韋,他把電和磁統一到一起了,所有我們才有了“電磁力”的概念。

然而“電磁力”的統一即使偉大,卻不像牛三定理或則相對論那樣開天辟地,徹底顛覆一切。而只是在前人的工作上具有“重大的本質突破”。

所以在好多科學家的心目中,麥克斯韋化學學“江湖排行”第3很穩,絕對進不到前2,但也絕對不是第4。之后就是楊振寧上場。他的“楊-米爾斯”理論在這個主線劇情上,把電磁力與弱核力統一上去,成立電弱統一理論,在這個基礎上強核力又繼續得到統一,成立了粒子化學標準模型。至此,“四大基本力”里面,只剩萬有引力還沒有被“統一”。

這事兒偉大嗎?你只要想在“世界是哪些”這條主線劇情上有所突破,想要在化學學領域開天辟地,這么你就逃不掉楊振寧的標準模型。這如同你只要想學習任何一個物理化學方面的學科,就逃不開牛三定理和微積分,一樣的道理。

接出來的科學史也證明了這一點:以標準模型為基礎而獲得諾貝爾獎的研究就有幾十個人!也就是說這幫人全是楊振寧的“后輩”。

所以表面上楊振寧盡管只是諸多諾貝爾獎得主中的一個,你不曉得的是,他在其他諾獎得主心目中如同“老師”一樣的地位。

所以楊振寧被日本科學界覺得是“在世的最偉大數學學家”,請注意,沒有“之一”;請注意,是日本科學界,不是日本新聞界。

更重要的一件事是,這個“標準模型”僅僅是楊振寧能載入史冊的貢獻的其中之一而已!其他的例如:宇稱不守恒、李楊相變、楊-巴克特斯多項式、規范場與纖維叢。其中獲得諾貝爾獎的“宇稱不守恒”只是他次要的成果而已;例如楊-巴克特斯多項式是可積系統理論的基礎,由此引申得到的3維紐結理論中國物理學家排名前十名第一楊振寧,是威騰獲得菲爾茲獎的基礎;

規范場與纖維叢開啟了物理與化學合作的第三次革命,而第一次是牛頓的微積分,第二次是愛因斯坦的相對論與黎曼幾何。

而之前說的關于“世界是哪些”的這個主線劇情中國物理學家排名前十名第一楊振寧,在威騰的“超弦理論”沒有被否認之前,楊振寧就是當代數學學家里實至名歸的“教皇”,你對這個世界能形成的最前沿的認知,逃不出他的標準模型。日本科學界的“當世第一”的名頭,似乎頗為主觀,卻也不是全無道理。之所以小編敢說英國的這些排行頗為主觀,那是由于有威騰這個大牛。他的“超弦理論”非常厲害,倘若被否認了,他是有可能突破牛頓、愛因斯坦而成為實至名歸的“人類第一數學學家”的那種人。這樣一來,楊振寧自然算不上“當世第一”了。

并且請注意,第一點是他沒被否認,所以排行哪些的也不好說;第二點是,超弦理論仍然是基于楊振寧的標準模型搞下來的。所以各類“江湖排行”中,有人覺得楊振寧僅次于牛、愛、麥克斯韋而可以穩進前五;有人覺得他穩進前十;而刊物沒有排次序,只是保守恐怕他是所有歷史數學學屋內能榮膺“前20名”的人。

但是,這種排行似乎不重要,重要的是你對他的貢獻有多少清晰的認知,以及它的份量在你心目中有多重。假如你只關心“明天米價漲多少”,或則“82歲娶28歲“這種與別人無關的丑事,而且覺得這是于國于民于己惟一有價值的事,那你把楊振寧排到一億名以后都是可以的。

其實,你若果對“偉大”的定義,注重看付出的努力的量,霍金無疑會比楊振寧更值得稱贊:由于他每收獲一個成果,須要付出數十倍于常人的努力。這件事本身就十分令人尊重了,更畢竟他的成果“黑洞奇點”和“霍金幅射”并不是泛泛之輩,而是實力超群的。從這個角度來說,霍金的聲譽配得上他的付出。

然而若果只看對“物理學”本身的貢獻,霍金遠遠不及楊振寧卻也是事實:所以楊獲得過諾獎,而霍金沒有。這也印證了諾獎質量本身的過硬。

所以對于“楊振寧和霍金誰更偉大”這種問題,是看你對“偉大”的定義是哪些。小編覺得,霍金更能代表人性的偉大,楊振更能代表智慧的偉大。

而化學學家排行這些事,小編覺得,原本就很主觀,沒必要下定論,憑自己的眼界和學識,做到心里有數就可以了。和一群躲在屏幕前面關心翁帆分配遺產問題的中學文化的按鍵俠,討論楊振寧的學術貢獻,滑稽的只能是你自己,不是嗎?

(這兒有實實在在的科學干貨,關注“隔壁青年說”,提高思想和眼界,積累未來六年學識儲備!)