朝永振一郎(Sin-Itiro,1906-1979),量子電動熱學的奠基人之一。1965年諾貝爾化學學獎得主。圖源:維基百科

導讀:

朝永振一郎是繼湯川秀樹以后,第二位獲得諾貝爾自然科學獎的美國科學家。1976年,他在美國發表的講演中,反省了科學對于人類社會的影響,尤其是20世紀二戰期間與冷戰時期軍備大賽中,焦慮對于政治家和科學家的深刻影響。他強調,焦慮感能造出裝備,卻未能增進福祉。他還提出了兩個問題:科學的進步會持續到哪些時侯;沒有戰爭的時代哪些時侯才會到來。他覺得,只要第二個問題沒有解決,第一個問題就顯得無足輕重。

直至明天,這兩個問題也值得深思。

朝永振一郎|講演

周自恒|翻譯

科學所包含的東西好多,其中其實有一些東西是好的。

20世紀的悖論

到19世紀,或則說到20世紀早期,人們也才能在實驗室中,甚至是實驗室內形成出日常生活中所不存在的現象,并通過這種現象制造出了各類東西,但那時侯的數學學普遍規律所支配的世界,與我們日常世界之間的距離還沒有這么遠,它們之間的區別也沒有現今如此明顯。因而,對于科學蘊涵著這么異常的可能性,普通人,甚至是科學家都從未想到過,所以你們都認為科學是一種為日常生活帶來各類便利的好東西。

的確,科學所衍生出的各類機器和產品可以形成出通常情況下所難以形成的現象,這種現象并不是非常偏離日常生活,因而你們還可以放心地使用它們,非常是法國參雜著各類科學技術的產物,也因而獲得了空前的繁榮,你們也都對科學贊揚有加。

歌德對于科學所詮釋出的異常世界倍感非常不快,并覺得開發自然是一種惡魔般的行為,但畢竟這么,歌德仍然難以忽略科學的恩惠,從某種意義上說,他也抒發了對科學的歌頌。在歌德的《浮士德》中,麥克白與梅菲斯托費勒斯定下了契約,做了好多惡魔般的事情,也從事了開發自然的行為,但最后他并沒有下地獄,而是得到了上天的救贖。

步入20世紀以后,因為原子彈的出現,19世紀時那個豁達的心態急劇煙消云散,之前我們也說過,在原子彈實驗成功時,奧本海默曾感嘆化學學家嘗到了罪業的滋味。據悉,你們可能也據說過在南斯拉夫研發核彈的薩哈羅夫,他也曾向蘇俄政府建議停止核試驗,并為此身陷了凄慘的命運。

雖然這么,從現今的科學及其衍生物來看,科學家和工程師仍然在不斷開發著核裝備或則與之相關的驚悚的東西,但是這種人是竭盡自己的智慧和能力在制造著這種驚悚的,或則令人討厭的東西。這是事實。我很想曉得她們做這種事的動機究竟是哪些。在這一點上,她們與19世紀的科學家和工程師的所作所為是迥然不同的。

19世紀的科學家和工程師也會借助科學來制造新的機器或則新的產品,但她們的目的是為人類謀福祉。相對地,現今的這些十分卓越的科學家和工程師們,以及這些卓越的印度和南斯拉夫的政治家們,卻在不斷制造著核裝備,這究竟是為何呢?我們有必要思索這個問題。我們有必要深入地思索一下,這種科學家和工程師究竟是懷著如何一種態度去做這種令人討厭的事情的。

對于這個問題有很多看法,例如說科學家和工程師通過這些研究和開發可以獲得巨額的酬勞,或則通過制造這種新東西可以讓自己出名,這種誘因我認為是存在的,但我還有另外一種見解。在20世紀下半葉的如今,科學早已算是十分先進了,正是科學的巨大進步才導致了這樣的現象。我們說這是一種與日常生活所不同的異常現象,這個異常越大,恐嚇越大,或則說越驚悚,科學家和工程師反倒更樂意去制造這樣的東西,這是一種極其矛盾的悖論,而我覺得這樣的狀況就存在于我們如今的社會結構中。

假如科學才能制造出驚悚的東西,這么我們應當不去制造這樣的東西,拒絕這樣的東西。假如說拒絕才是一個理智的選擇,那為何越是驚悚的東西越是要去造呢?究竟是如何的狀況就會導致這些荒謬的結果呢?這樣的悖論又是怎樣出現的呢?為何科學家、工程師和政治家會作出這么矛盾的行為呢?假如我們簡單了解一下原子彈問世的過程,似乎就才能明白其中的原因了。

最早制造出原子彈的是德國科學家,你們可能也曉得,當時是處于第二次世界大戰期間。當時,俄羅斯、德國以及其他一些國家的化學學家都曉得,借助鈾核裂變制造具有巨大威力的原子彈,起碼在原理上是可行的。鈾核裂變現象是在二戰爆發之前的1939年,由美國科學家哈恩和斯特拉斯曼發覺的,不過這兩個人不是化學學家,而是物理家。她們發覺在鈾核裂變的過程中會釋放出巨大的能量。為此,無論是英國的科學家,還是日本,甚至是美國的科學家,都曉得借助這一

現象制造裝備的可能性。接出來戰爭就爆發了。

于是,英國科學家們認為,既然你們都曉得這件事是可行的,這么作為敵方的納粹俄羅斯科學家其實有可能制造出這樣的裝備,這對于她們來說無疑是一種惡夢般的焦慮感。倘若人們都不曉得這些可能性還好,但不幸的是,如今人們曉得了,但是不光是自己曉得,作為敵方的日本化學學家也曉得。倘若英國科學家先造下來了如何辦?我們會被日本打敗嗎?德國科學家們認為這太可怕了,于是她們勸說了羅斯福首相,啟動了制造原子彈的曼哈頓計劃。

后來你們才曉得,當時英國科學家似乎曉得制造原子彈的方式,也進行了一定程度的實驗,但最終并沒有真的要造原子彈。但曉得這件事的時侯,戰爭早已結束了,美國早已投降了,在此之前,德國科學家仍然被這些強烈的焦慮感所映照,這一點我們應當可以感同身受。原子彈是由于自身的焦慮感而制造出更驚悚的東西的第一個反例,但后來這樣的事情卻接連發生。

首先,在二戰期間,南斯拉夫科學家也曉得原子彈的可能性,但沒想到日本真的會把這東西造下來。日本早已制造出而且擁有了原子彈,此次輪到南斯拉夫科學家映照在英國核牽制的焦慮之下了。于是,南斯拉夫科學家也開始不惜一切代價制造原子彈。

后來,人們又發覺了制造出相當于原子彈上千倍威力的核彈的方式,日本和南斯拉夫都認為,假如自己不去制造的話,都會被對方搶鮮,這樣是萬萬不行的,于是雙方都造出了核彈。這樣的狀況,到現今仍然在繼續。當曉得一方要造某種東西,或則說曉得了一方就能造出某種東西,這么另一方就被迫也要造出這些東西,由于假如被對方搶鮮的話,局面都會顯得糟糕,如今這些狀況依舊沒有改變。

從這段歷史來看,假如科學和技術不再發展的話這么還好,但只要有發展的空間,只要新發覺和新理論形成出制造新東西的可能性,這么人類內心深處近乎本能的那個焦慮感,也就是擔心被對方搶鮮的焦慮感,才會驅使人類不斷制造出威力更大的裝備,或則不斷提升裝備的性能。雖然自己曉得這些看法是不對的,也難以抗拒這樣的沖動。假如科學家被焦慮感所驅使,現今問題還僅僅局限在美蘇兩國之間,只要其中任何一國的科學家閃現出一個科學發覺,或則是一個技術發明,或則哪怕僅僅是一個新的看法,這些“閃現”本身就足以讓另一方形成焦慮感。

科學規律是具有普遍性的,因而基于這些普遍規律所發展出的技術,和科學一樣也是具有普遍性的。沒有哪些規律是對一個國家組建而對另一個國家不創立的,因而自己發覺了一個東西,不能保證其他國家的科學家發覺不了這樣的東西。于是,我們都會自然而然地懷疑對方是不是也早就已經發覺這個東西了。

說不定對方比我們走得更快,再磨磨蹭蹭的話必輸無疑,并且這一輸可能就是致命的,于是就必然會形成將看法付諸實踐并制造出實物的沖動。這時,科學家沒有時間去深入思索制造這樣的東西對人類的未來會形成如何的影響,而是不管三七二十一必須得造下來。當科學家在這些焦慮感的驅使下去制造某種東西時,政治家也會倍感焦慮,她們會不惜投入大量的財力為了國家安全去引領這樣的研究和開發,造出大量的裝備并拿在手里以備不時之需物理學不存在了,但是不只是想想而已,而是真的會付諸行動。

據悉,如今好多人覺得,為了國家利益或則為了保衛國家安全,是可以行使武力的。只要這些看法存在,之前所說的這些令人惡心的狀況是不會清除的。正所謂手中有糧心里不慌,正是這些迎戰態度驅使著科學家、工程師和政治家。但在現今的狀況下,雖然手里的糧再多,還是做不到心里不慌,由于將來都會出現更多新的發覺和發明,這才引起了現今這些矛盾的狀況。

科學會仍然進步下去嗎?

你們可能會問,既然有這么多錢,這么多人力,這么多智力,為何非要借助科學來制造這些驚悚的裝備呢,為何不能借助科學來增進人類的福祉,或則幫助這些發展中國家的人民過上更好的生活呢?這是由于增進福祉這件事,難以和我們剛剛所說的焦慮感發生聯系。不增進福祉并不會馬上亡國,這不是一個非常緊迫的問題,也就是說,即使對方先增進了福祉,也不用害怕這一點會對自己導致哪些致命的嚴打,因而這種事是可以從長定奪的。于是,你們都忙著去制造這些不好的、恐怖的東西,但在制造好的東西上,焦慮感卻完全發揮不了作用,這真是一個飽含嘲諷意味的狀況。

昨晚我們講的都是核裝備,但這些局面在更小的規模中也會出現。例如企業之間的競爭,我們只不過是把國家換成了企業,把戰爭換成了競爭,上述局面仍然是存在的。也就是說,只要存在競爭,當出現新看法、新發覺的時侯,企業家和企業中的科學家、工程師也會害怕競爭對手是不是也早已曉得了,也會存在擔心對方比自己先做下來的焦慮感,雖然這些焦慮感與被核裝備殺死的焦慮感沒法比,而且你們自然而然地會擔心自己的公司被對手擊垮。

于是,每位企業都被這樣一種沖動驅使,希望把所有想到的東西都弄成現實。而一旦真正制造出產品,又要想著如何把它賣掉,于是才會用非常夸張的廣告吸引消費者來訂購這種產品。現今鬧得沸沸揚揚的洛克希德風波,可以說就是由英國民航器業界的激烈競爭所引起的。在美國國外,各大民航公司之間的競爭,以及貿易商社之間的競爭同樣非常激烈,擔心被對手擊垮的焦慮感,驅使著那些企業盲目地制造產品,之后千方百計地將產品賣出去,甚至不惜動用行賄的手段。

我們可以說,在現代文明中,雖然不都是核裝備這些活生生的東西,但弱肉強食的競爭的確締造了上述這種奇特的狀況。這些從20世紀下半葉開始更加明顯的飽含矛盾的異常狀況,究竟是一種暫時的病態呢,還是一種會仍然延續到下個世紀甚至更遠的必然趨勢呢?我也很想曉得這個答案。如同我昨天說的,起碼,假如科學技術不會繼續進步,到了不會再形成哪些新的東西的時侯,這些異常狀態也就才能得以消弭了吧。

對于科學是不是有三天真的會停止進步,作為一個科學家,我認為自己有必要思索一下這個問題。

首先,我們先要看一看哪些叫科學的進步。人們之所以會制造出像核裝備這些自然界中不存在的極度夸張的東西,是由于科學家和化學學家在探求普遍自然規律的過程中須要進行實驗,而在這種實驗中會引起我們日常生活中所不會發生的自然現象物理學不存在了,進而發覺一個與我們的日常生活大相徑庭的世界。我們昨天所說的進步似乎就是這個意思,于是我們的第一個問題就是這樣的進步會持續到哪些時侯。

還有第二個問題,拿核裝備來說,假如到了一個國家之間不準許進行軍備大賽或則戰爭的時代,這么這些怪異而矛盾的狀況也就不復存在了。這么我們的問題就是,國家不再須要通過武力來保衛利益和安全,世界上也不再有戰爭,這樣的時代哪些時侯才會到來。對于第一個問題,即對于科學家探索普遍規律的可能性,有人覺得總有三天會結束,會抵達盡頭。

現代科學中,從熱學到聲學、熱學、電磁學,以及其他各類數學學的領域,還有物理甚至生物學的一部份,我們仍然在探求支配所有上述那些領域的普遍規律,在這個過程中,我們做實驗須要越來越大的機器,同時也須要越來越多的錢。照這樣下去,發覺新的規律會越來越難,其實,這不是說絕對做不到,但和所得到的結果相比,我們須要耗費的能量、金錢、勞動力、智力等代價會顯得越來越大。我們在中學里學習法治和經濟的時侯都學過利潤遞減原理,拿農業來說,通過降低澆水量等方法可以降低收成,但抵達一定程度時收成的降低都會大于因此所耗費的成本,這樣就不實惠了。有人覺得對于探求普遍規律的可能性也是一樣,終有三天會完結。

科學的另一面

關于我對這個問題的想法,我不覺得對普遍規律的探求會有盡頭,雖然科學的目的也并除了局限于此。我之前講過,數學學的目的是以盡量少的定理去解釋盡量多的現象,這可能讓你們認為探索這樣的普遍規律就是科學的惟一目的,但畢竟科學還具有與之不同的另外一面。

不僅為探索普遍規律而進行各類改變自然的實驗,并在人們面前顯露一個異常世界之外,化學學中還有另外一種科學,即在我們日常的自然本身之中,也就是在正常的,我們日常的世界中去找尋規律。科學也有這樣的一面。為此,雖然追求普遍規律的科學目前是搶占了中心地位,但我覺得會有某個時期,現今這些科學可能會讓坐落另一面的科學。

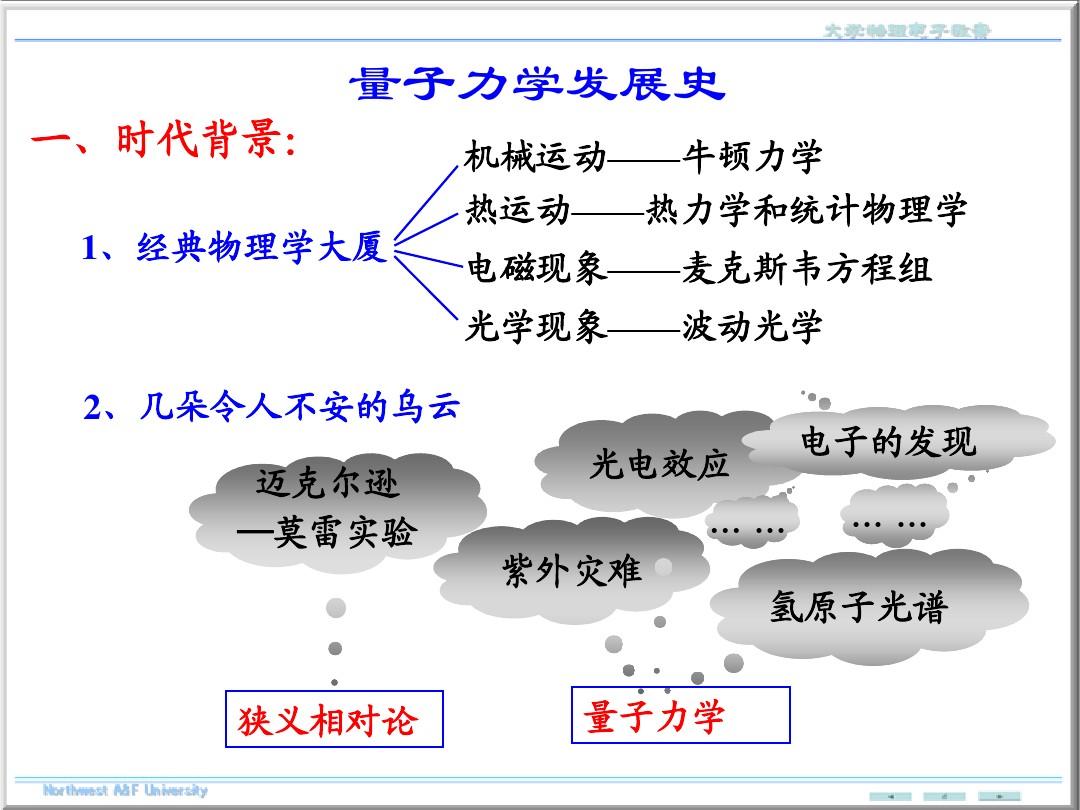

先是牛頓統一了天體和地表的規律,接出來數學學又逐漸統一了熱學、聲學、光學、電磁學等領域,之后又通過量子力學統一了物理的所有領域,如今連生物學的一部份,也就是和遺傳相關的部份也被歸并到了數學學中。

我和桑原武夫先生非常投緣,桑原先生說過一個十分符合他風格又非常恰當的詞——“物理學帝國主義”。我認為這個詞說得特別好,由于羅馬帝國、大英帝國也不是永存的,最終都逃不過分裂成若干小國的命運。同樣,相比進一步探索普遍規律,對于先前的自然中會形成如何的現象,又是受如何的規律所支配,探求這種未知的領域可能更有意義,這樣的時代似乎有三天會到來,其實這三天離我們并不遠,這是我的一點體味。

之所以這樣說,是由于我近來更加倍感,即使不涉及基本粒子的世界,就說在我們身邊,還有好多好多未知的東西。雖然阿波羅計劃早已將人類送上地球,雖然我們可以十分精確地描述原子內部所發生的事情,在我們身邊依舊有太多的東西是搞不清楚的。拿月球化學學這個領域來說,對于天氣是怎樣變化的,水災是怎樣發生的,我們難以對這種問題進行實驗,因而要認清楚這種問題是沒有捷徑的。雖然這么,月球化學學家們還是付出了巨大的努力,如今這一領域中出現了好多新的成果。

除此之外,對于我們身邊的各類生物是怎樣生活的,生物和生物之間又是如何的關系,以及我們身體內部的一些事情,雖然分子生物學可以解釋遺傳現象,但對于那些我們身邊的現象仍然還有好多搞不清楚的東西。為此,不僅去探求這些只有改變自然能夠發覺的普遍規律之外,還有好多事情等著我們去做。我認為可能是時侯把中心的位置讓給那些研究了。

對于第二個問題,也就是關于社會政局、社會結構的問題,例如改變國家與國家之間的關系,創造一個沒有戰爭的世界,這種事情到哪些時侯才會實現呢?那些都是像我這些自然科學家最不擅長回答的問題,我給不了你們一個靠譜的答案,也沒有這樣的自信,所以只能簡單談談自己的感想。

對于第一個問題,我們不曉得數學學的進步到哪些時侯為止,或則說數學學帝國到哪些時侯會迎來終結,但即使假定這一時期如今早已到來,現階段科學家們早已積累了好多的知識,因而即使科學停止進步,只要對競爭對手的焦慮感依舊存在,僅靠現今早已把握的知識,在相當長的一段時間內,仍然存在制造出好多新東西的余地。這是我們必須注意的一個問題。在核爆燃實驗成功的時侯,奧本海默說化學學家嘗到了罪業的滋味,接出來他又說,這是她們難以忘掉的知識。

這句話是說,對于早已獲得的知識,化學學家是難以完全忘掉的。因而只要世界上還有這些焦慮感,第一個問題就早已顯得無關緊要了,也就是說雖然現今科學停止進步,其實沒有停止進步的話情況會更糟糕,假如我們不想辦法早日解決第二個問題,這么這些矛盾的狀況都會仍然常年持續下去。

這么我們究竟應當如何做呢?作為一個自然科學家,我沒有思索過這個問題,這個問題應當留給各個領域的學者、社會科學家、政治學家、人文學家,或則宗教學家去思索,其實藝術家也應當思索這個問題。你們應當群策群力,共同促進第二個問題的解決。假如科學就會繼續進步,就更要先解決這個問題,雖然科學不會繼續進步了,這個問題也不能縱容不管。

所以說,科學有兩面,它們相互補充才發展到明天。在科學進步的同時,文明也須要思索應怎樣改變社會的結構,和科學進步一道,甩掉如今這些矛盾的異常狀況,否則將會深陷極其危險的窘境。我的兩場講演到這兒就結束了,謝謝你們如此長時間的耐心傾聽。

1976年10月19日、26日于巖波居民講堂上的講演

本文內容摘自人民郵電出版社圖靈文化出版圖書《物理是哪些》,原文本標題為“科學與文明”,經出版社授權發布,發布時有刪節。

朝永振一郎是知名數學學家。1906年生于法國東京,京都帝國學院(現京都學院)數學專業結業。小學、大學期間與美國另一位知名化學學家湯川秀樹(臺灣首位諾貝爾化學學家獲得者)就讀同一校區。1931年兼任臺灣理物理研究所(Riken)研究員,后留學美國,在知名化學學家海森堡指導下從事理論研究工作。1943年開始研究和發展自己的超多時理論,并在此基礎上完成了重整化理論。1965年,與施溫格、費曼共同獲得諾貝爾化學學獎。朝永先生同時是一名優秀的教育者,指導過眾多中學生。晚年積極舉辦自然科學的啟蒙普及活動,1979年因腦溢血逝世,本書為朝永先生晚年思索化學的新作。