【教材解析】

新教材中,力學仍排在運動學之后,摩擦力為第三力,排在第三章第二節。本章將重力和彈性并入第一節,并刪除了原第一節中的詞語。相互作用,在列舉了具有三種屬性的力之后,第三節提到了牛頓第三定律,這符合從分類分析到概括的理性認知特征。綜合和分解合并到第四節,原教材中牛頓運動定律的應用(2)中的公共點力的平衡在本章第五節獨立出現,知識模塊更加集成。

新教材的這一部分,刪除了初中摩擦力的定義。直接問題引出滑動摩擦力,然后解釋靜摩擦力。最好從易于觀察和計算的滑動摩擦力開始,逐步進行靜摩擦力的分析。從易入難的設計更有利于學生從表象到實質對知識的掌握。本節將從實驗入手,直觀、定量地分析靜摩擦和滑動摩擦。

【學情分析】

學生已經從概念上知道了滑動摩擦、靜摩擦和滾動摩擦的存在,并能簡單區分它們貝語網校,但尚未進行定量計算和應用,特別是對概念中的“相對”理解不夠透徹。本節主要根據這里的三要素來分析滑動摩擦和靜摩擦。

【目標設計】

物理知識和概念:

1.了解摩擦發生的條件,并能運用公式計算滑動摩擦的大小。

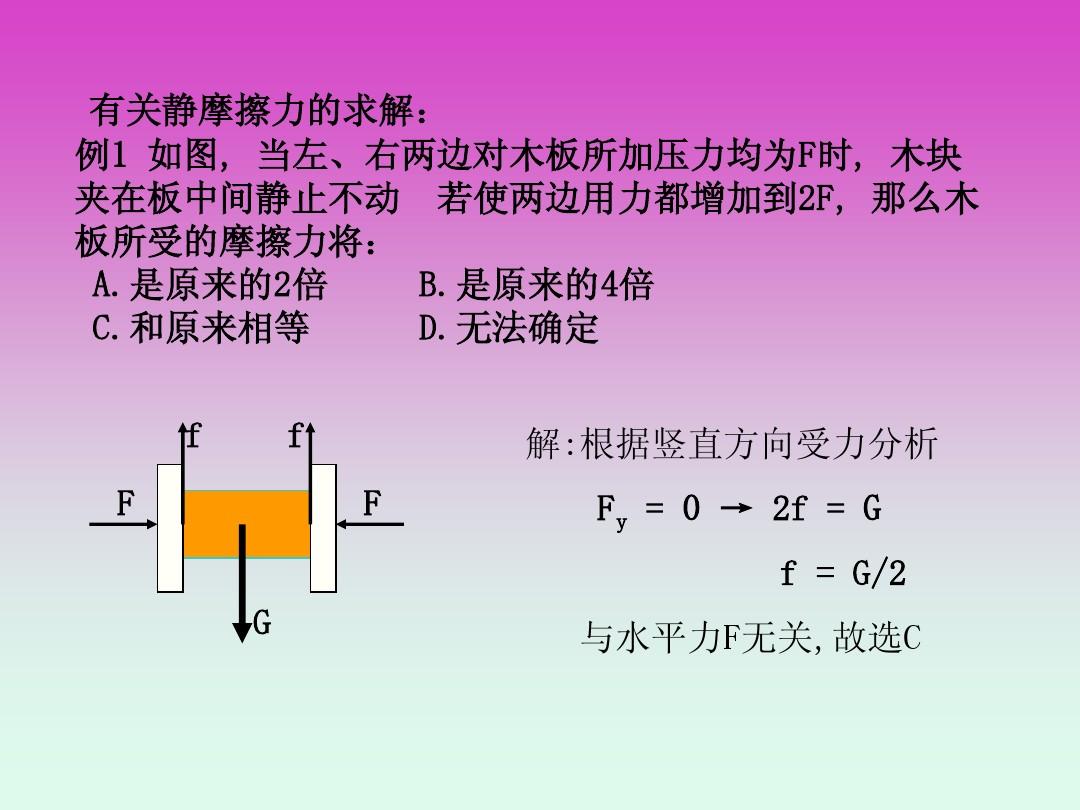

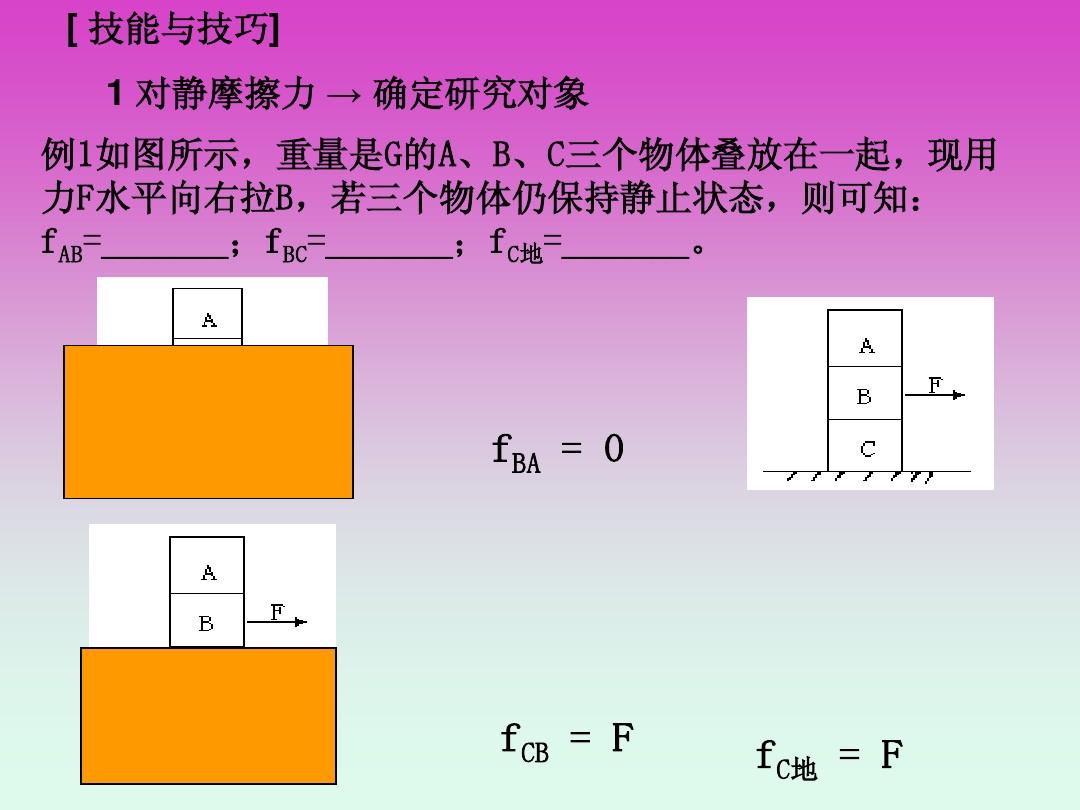

2、知道了最大靜摩擦力,就可以利用二力平衡條件來確定靜摩擦力的大小和方向。

科學探究與思考:

實驗探索滑動摩擦力的公式;確定是否存在靜摩擦。

科學態度和責任:

培養STSE就是熱愛生活、熱愛物理、熱愛科技。

【重點與難點】

要點:

1.了解摩擦發生的條件,并能運用公式計算滑動摩擦的大小。

2、知道了最大靜摩擦力,就可以利用二力平衡條件來確定靜摩擦力的大小和方向。

難點:實驗探索滑動摩擦力的公式;確定是否存在靜摩擦。

【教學與學習】

教學方法:觀察法、實驗探究法、列表法、歸納法、合作探究法、總結與建模。

學習方法:觀察法、獨立思考合作探索法、點畫法、總結法。

【教學流程及學習計劃設計】

1、問題介紹

------難以分開的物理課本,即書頁交替疊放后,拉開的力量非常大,這就造成了困難。 ------全體學生參與互動。

引入問題:什么樣的力量可以達到這么大的效果? (2 分鐘)

2、復習復習:(3分鐘)

1、摩擦力定義:當兩個相互接觸、擠壓的物體發生相對運動或有相對運動趨勢時,接觸面上產生的力阻礙相對運動或相對運動的趨勢。

2、摩擦力產生的條件:①兩個物體接觸面有彈性; ②接觸面粗糙; ③兩個物體之間存在相對運動或相對運動趨勢。

3. 滑動摩擦力和靜摩擦力有什么區別?

4.思考問題:“相對”是指相對于地面或相互接觸的物體嗎?

5.“障礙”是否意味著摩擦就是阻力?

3、問題1:影響摩擦力大小的因素。

演示實驗:完善教材拉動滑塊演示實驗,仔細觀察滑塊下木板緩慢拉出過程中彈簧刻度上數字的變化,完成實驗分析一。 (3 分鐘)

實驗分析一:

1. 當指針反彈時,物體和板之間會發生什么?

2、指針回彈前,物體與木邊之間是否有摩擦?什么是摩擦力?判斷的依據是什么?彈簧秤顯示如何變化?

3、指針反彈后優秀初中物理教學設計,物體相對于地面的狀態如何?木塊和木板之間的摩擦力是多少?尺寸如何變化?那方向呢?

分析:

1. 當方塊與棋盤分離時,數值突然變小。

2、分離前有靜摩擦力,方向向右,相對木板靜止,一起向右移動,彈簧平衡力逐漸增大。

3. 木塊相對于地面靜止,但相對于木板滑動。它所受到的滑動摩擦力是向右的。其尺寸和彈簧力達到二力平衡并趨于穩定值。

結論1:在拉出木板的過程中,當木塊與木板之間的摩擦力從靜摩擦逐漸增大到最大值時,突然轉變為滑動摩擦并趨于穩定值。這個穩定值略小于這個過程中的靜摩擦力。最大值。 (指針回彈后的圖像)

連接問題:這個穩定值與哪些因素有關?

實驗分析2:(重難點的突破)分組探究,通過多次改變鉤碼質量進行實驗,畫出木塊與木板之間的滑動摩擦力與木板之間的壓力的數值關系圖。塊和接觸面發生變化,并使用列表方法繪圖(方格紙)繪制點。

由繪圖點可知,摩擦力與壓力成正比,并推導出變形公式:Ff=μF壓力。

從分組實驗可以看出,木塊與不同材料之間的動摩擦因數是不同的,可以概括為動摩擦因數與材料有關。一些相同材料的實驗與表中的值不同,表明不同的粗糙度水平也會影響動摩擦因數。

小結:數據分析表明Ff/F壓力=μ。這個比率稱為摩擦系數。其值與摩擦力、壓力無關,而是由接觸面的材料、粗糙度等因素決定。滑動摩擦公式變形為:Ff=μF壓力,即滑動摩擦力等于摩擦系數與接觸面壓力的乘積。

學以致用1:舉例:我國東北寒冷的冬天,有些地方用雪橇作為交通工具。帶鋼滑板的雪橇和車上木頭的總質量為4.9×103kg。在平坦的冰道上,馬需要在水平方向施加多大的力才能拉動雪橇勻速前進? g取10N/kg。 (3 分鐘)

(方法:二力平衡)學生以標準化方式做板并回答問題。

連接問題 1、壓力的變化會影響靜摩擦力的大小嗎? (2 分鐘)

生活實例:握住瓶子,增加壓力。摩擦力有變化嗎?發生了什么變化?

連接問題2、影響靜摩擦力大小的因素有哪些?舉例說明。 (2 分鐘)

從拿瓶子的例子中,學生可以很容易猜出質量。利用推桌子的例子進一步引導探索,學生會思考外力和動機,找到原因,總結相對運動趨勢。

回到課堂實驗:在實驗考察中,木板和木塊分離之前,如果把“慢”當作平衡狀態,彈簧的彈力就是產生相對運動趨勢的原因。

結論:靜摩擦力的影響因素是相對運動趨勢的強弱和外力的作用。

思考:如果外力隨時間均勻增加,那么摩擦力如何隨時間變化?

繪制完整曲線:根據實驗流程,繪制摩擦力隨時間變化的圖像并進行分析。 (2 分鐘)

結論3:靜摩擦力大小:當相對運動趨勢增大時,靜摩擦力也增大,但有一個限度。該靜摩擦力的最大值稱為最大靜摩擦力。兩個物體之間的實際靜摩擦力F介于0和最大靜摩擦力之間,即0<F≤Fmax。

一起做:推桌子。將手掌按在桌子上,將手臂由垂直變為平放的過程,體會相對運動趨勢和靜摩擦存在的原因。 (2 分鐘)

實際練習:(2分鐘)

A 和 B 都是靜止的。判斷A是否受到靜摩擦力。如果是的話,請畫出來。

推導出條件方法,靜摩擦條件下的相對運動趨勢要么存在,要么不存在,

很難觀察和確定它的存在和方向。

3、問題2:靜摩擦力的情況難以觀察。如何確定它的存在和方向(合作探索)

下面的物體都是靜止的。判斷A是否受到靜摩擦力。如果有,請畫出來(3分鐘)

結論4:判斷靜摩擦力是否存在是有方法的-----條件法;假設法;二力平衡法或狀態法;

方向:與相對運動趨勢相反。

學以致用2:獨立挑戰------下圖中,A、B 勻速直線運動。判斷A是否受到B的靜摩擦,如果是,請畫出方向(3分鐘)

當A、B一起勻速直線運動時,AB之間存在靜摩擦力,故有“動中有靜,靜中有動”之說。

找一些現實生活中的例子:移動的物體會受到靜摩擦力,靜止的物體也會受到滑動摩擦力。 (3 分鐘)

步行、爬樹、傳送帶;演示實驗中的滑塊相對于地面靜止時受到板子滑動摩擦力的影響等;概括本質。

揭示課前實驗的原理。 (1 分鐘)

每個交錯的頁面之間都有摩擦力,疊加后效果更強。

4. 總結:在本節中你學到了什么?談談收獲。 (1 分鐘)

課外延伸:流體的阻力可以激發學生課外探索的興趣。

5、擴張與升華:我們來說說:如果世界上沒有摩擦。

播放視頻如果世界上沒有摩擦。 (2分鐘)課后繼續在線學習。

消息:(雙關語)

摩擦無處不在,

生活總是充滿摩擦,

不同的材質、不同的壓力、不同的外力,

有阻力就有動力,

生活多姿多彩,

風吹過,雨落下,

找到合適的參考系,希望就在那里,加油!

【黑板設計】

物理知識和概念:

1.了解摩擦發生的條件,并能運用公式計算滑動摩擦的大小。

2、知道了最大靜摩擦力,就可以利用二力平衡條件來確定靜摩擦力的大小和方向。

科學探究與思考:滑動摩擦公式的實驗探索;判斷有無靜摩擦力的方法。

科學態度與責任:培養STSE、熱愛生命、熱愛物理、熱愛科技。

要點:了解摩擦力發生的條件,并能計算摩擦力的大小和方向。

難點:滑動摩擦公式的推導以及靜摩擦有無的判斷。

生活中的小實驗:離不開的物理課本

評論評論:

1. 摩擦力的定義

2、產生摩擦的條件

3、摩擦力的分類

問題一:

演示實驗:

滑動摩擦力:F=μFN;

動摩擦因數:與材料和接觸面的粗糙度有關。

影響靜摩擦力大小的因素:相對運動趨勢。

問題2:

判斷有無靜摩擦的方法:條件法;假設法;二力平衡法---狀態法;

方向:與相對運動趨勢相反。

收成:

1、“相對”是指兩個相互接觸的物體之間的關系。

2. 摩擦力可以是阻力,也可以是動力。

3、滑動摩擦力公式F=μFN。

4、靜摩擦力的大小與相對運動趨勢的強弱有關,壓力的大小影響最大靜摩擦力。

5、判斷有無靜摩擦的方法:條件法、假設法、二力平衡法——狀態法。

【總結與反思】

優勢:

1、體現學生的主體地位,一切重難點都是通過教師與學生、學生與學生的合作交流得出的。

2.目標明確,反映學生的能力和情感。

3、能夠創設良好情境,有效激發學生的求知欲和探究精神,能夠及時評價和鼓勵學生的回答,肯定學生的探索能力。

4、課堂氣氛輕松緊湊,有論據,有補充。學生狀態良好。獨立思考和合作探究提高了解決問題的普遍性。

困難:

1、疫情期間,學生難找,錄制條件有限。

2、實驗數據不夠準確優秀初中物理教學設計,實驗難度大;解決靜摩擦問題是高中物理遇到的一大難點。一定程度上理解它是一個需要不斷克服的問題。

注:本課例榮獲2022年河南省普通中小學及幼兒教育精品課程教學評選一等獎。

關于作者:

李亞平,項城縣實驗高級中學教師,許昌市優秀班主任,許昌市教學界新星,許昌市師德先進個人。所帶領的班級被評為“許昌市先進班級集體”,并榮獲“項城縣優秀教師”等多項榮譽稱號。多次主持和參與市、縣級科研項目,獲省級一流《基礎教育精品課程》一等獎、省精品課程一等獎。