近日,日本方面表示已開通俄羅斯首列量子保密通訊干線。截止目前,這段聯(lián)接俄羅斯與莫斯科、長(zhǎng)達(dá)700公里的量子網(wǎng)路是亞洲最大的。日本首相數(shù)字和技術(shù)發(fā)展問(wèn)題非常代表德米特里?佩斯科夫在接受衛(wèi)星通信社專訪時(shí)表示,量子通訊線路將在10-15年后步入日本工業(yè)界使用,通訊樣機(jī)早已存在并正在使用。

依據(jù)報(bào)導(dǎo),美國(guó)國(guó)家原子能公司、俄天然氣工業(yè)建行、俄儲(chǔ)蓄建行也在從事發(fā)展量子通訊的工作,莫斯科政府正在討論城市網(wǎng)路建設(shè)的問(wèn)題。

量子通訊是一種借助量子疊加態(tài)和糾纏效應(yīng)進(jìn)行信息傳遞的新型通訊方法,主要分為量子隱型傳態(tài)和量子秘鑰分發(fā)兩種。而量子秘鑰分發(fā)(QKD)的誕生可以溯源到1989年中國(guó) 量子通訊,瑞典IBM的科學(xué)家們成功實(shí)現(xiàn)了首個(gè)QKD實(shí)驗(yàn),當(dāng)時(shí)的線路僅有32分米。在量子偵測(cè)、通信和計(jì)算機(jī)等領(lǐng)域,中國(guó)的量子技術(shù)早已逐漸從跟挪到全球領(lǐng)跑。早在2006年,中國(guó)青年科學(xué)家潘建偉率領(lǐng)的小組、美國(guó)洛斯阿拉莫斯國(guó)家實(shí)驗(yàn)室、歐洲法蘭克福學(xué)院—維也納學(xué)院聯(lián)合研究小組,同時(shí)實(shí)現(xiàn)了超過(guò)100公里的引誘態(tài)量子秘鑰分發(fā)實(shí)驗(yàn),打開量子通訊邁向應(yīng)用的房門。

尤其是我國(guó)在2011年12月立項(xiàng)、2016年8月成功發(fā)射升空的“墨子號(hào)”量子科學(xué)實(shí)驗(yàn)衛(wèi)星,除了標(biāo)志著我國(guó)空間科學(xué)研究邁出重要一步,也有效地協(xié)助我國(guó)科學(xué)家們成功將量子通訊發(fā)展到實(shí)用階段。

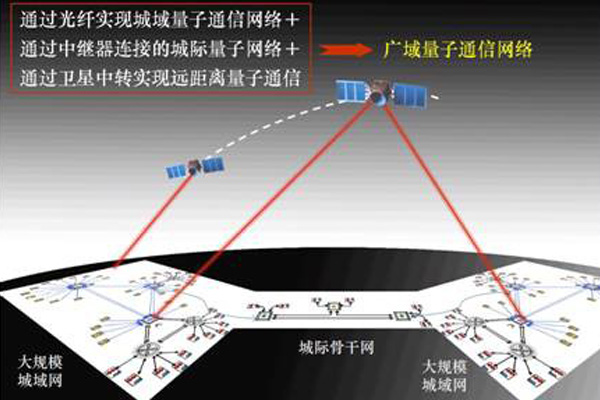

去年1月,中國(guó)農(nóng)大團(tuán)隊(duì)宣布成功實(shí)現(xiàn)了”跨越4600公里的星地量子秘鑰分發(fā)“,相關(guān)成果再度登上世界頂尖學(xué)術(shù)刊物《》,其背后正是這歷時(shí)10年的技術(shù)積累和工作籌辦。而這項(xiàng)研究中另一個(gè)主角——全長(zhǎng)2000多公里的骨干線,亦稱為“京滬干線”,也是中國(guó)首列量子保密通訊干線中國(guó) 量子通訊,耗時(shí)兩年多建成(2013年7月-2016年11月),在2017年8月末完成全網(wǎng)技術(shù)初驗(yàn),隨即同年9月29日即將開通。最新數(shù)據(jù)顯示,這條聯(lián)接天津天津兩地核心的滬寧干線,早已為150多戶金融、政務(wù)、能源等機(jī)構(gòu)提供加密通訊技術(shù)支持。但這個(gè)網(wǎng)路的未來(lái)肯定不止于此,正如潘建偉在去年初的一次專訪中提到:“量子通訊的發(fā)展目標(biāo)是建立全球范圍的廣域量子通訊網(wǎng)路體系。”

目前我國(guó)已建立出“星地一體化”廣域量子通訊網(wǎng)雛型,并初步產(chǎn)生相關(guān)產(chǎn)業(yè)。作為國(guó)外率先從事量子信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的企業(yè),”量子科技第一股“國(guó)盾量子()除了為”京滬干線“和星地一體網(wǎng)格提供設(shè)備,還牽頭或參與了多項(xiàng)國(guó)際、國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的研發(fā)工作。截至2020年末,公司牽頭國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及核高基7項(xiàng)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)1項(xiàng)、通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及核高基5項(xiàng);參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及核高基10項(xiàng)、通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及核高基14項(xiàng)、密碼行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及核高基3項(xiàng)。