熱力學三大定理的提出已逾百年,所謂“永動機”早已被熱力學斷定為不可能實現(xiàn)的機械。而且,近些年來仍有人以其為噱頭進行盜竊,仍有人上當。這么,永動機這個西方的“舶來品”到底是怎么傳入中國,又怎樣開啟了國人的想像力呢?為什么已被科學裁定死緩的永動機一直在民間秘密流傳?

從民國至今,中國人關(guān)于永動機的看法未曾真正衰落,有時甚至還大行其道。

王國維翻譯介紹永動機

通常覺得,我國古時是沒有永動機的思想與設(shè)計的,也有很少的學者從中國唐代的時計裝置(如水晶漏)中提煉出了永動機的思想。不過一般覺得,中國人關(guān)于永動機的思想是從清朝清代開始,伴隨能量守恒定理被介紹至中國而開始傳播的。

1866特刊行的《格物入門》中提到“恒行永無停止之器,人不能為之”,但并未展開。直至1900年,王國維翻譯的《勢力不滅論》才較為詳盡地介紹了能量守恒定理以及永動機。該書是最早將永動機與能量守恒定理完整引入中國的專著之一。

《勢力不滅論》(Theoftheof)是一部介紹能量守恒定理的科學專著,為美國科學家亥姆霍茲所著《通俗科學課件》中的一節(jié),王國維按照英譯本譯出。《勢力不滅論》以永動機開篇,提到不斷有人作出種種努力企圖制造“自動不息之機械”,同時強調(diào)“夫所謂手動不息者何也?必不因于風,不藉于水,不役于一切之自然力也,而唯藉機械之自己,以供給動力于無窮”,但是從熱學的發(fā)展說明這些機械的制造是狂癡與妄想。這兒所謂“自動不息之機械”即王國維為永動機所給出的英文譯名。

此后,《勢力不滅論》介紹了能量守恒定理:“宇宙者,乃竭力之無盡藏,不能由某道以增之,亦不能減之。故力之量在宇宙間者永遠不變,恰物質(zhì)之量無異此廣大之法則,余等所名為‘勢力不滅之原理’是也。”

王國維將永動機最早翻譯為“自動不息之機械”

清末早期,一些刊物也相繼發(fā)表了與永動機相關(guān)的文章,內(nèi)容涉及其種類、構(gòu)造、歷史等等,但基本立場如《勢力不滅論》已經(jīng)強調(diào)的那樣,“如是之器,古今所未嘗有也”。如《科學》《科學畫報》《化學世界》和《開明少年》等皆刊文強調(diào)各種永動機遵守的熱學原理,但是勸告國外一部份人豈可在此事上再花費精力。其中,以趙元任于1915年在《科學》雜志上發(fā)表的文章論述最為詳細與周到。

1934年的《科學畫報》也刊載過《永動機是可能的嗎?》《永動機為何是不可能的》《再論永動機的不可能性》。這尚且是由于當時永動機的話題又熱了上去,社會上仍有人企圖制造并向刊物社投稿介紹自己的“發(fā)明”,因此刊物社組織了相關(guān)文章向公眾傳播普及能量守恒定理。

由此可見,隨著“永動機”的概念被大眾熟知,躍躍欲試制造永動機的人也逐漸多了上去。

國軍敗將黃維勤于研究永動機

科學知識在中國傳播的荒謬之處在于,越是被傳播和弘揚的東西,越是有更多的人對此保持懷疑心態(tài)。

1949年后,中國科大學多次收到有關(guān)“永動機”的設(shè)計,以至于不得不撰文《關(guān)于本院所收到的一些不能組建的“發(fā)明與發(fā)覺”之介紹》(《科學通報》,1950),其開篇即言,“自本院創(chuàng)立五個月以來,曾先后收到不少國外各地非專門的研究者們所提出的發(fā)明與發(fā)覺的專著,經(jīng)本院審查后已分別給以答復。”其中就有永動機。作者簡略強調(diào)了永動機的錯誤以后,無不驚訝地寫道,“我們希望這種發(fā)明家們今后能將她們的發(fā)明熱忱和精力轉(zhuǎn)用于切合實際的方面起來,這么就對于新中國的生產(chǎn)建設(shè)事業(yè)大有助益了。”

但是,這篇文章并未引起很大的影響。目前在中國知網(wǎng)可以搜到的有關(guān)“永動機不可能實現(xiàn)”的文章,在建國后的四六年內(nèi)(除“文革”十余年之外)幾乎每年都有一篇。西北聯(lián)大化學系結(jié)業(yè)并留學耶魯?shù)脑S少鴻院士首先在1951年的《科學大眾》上撰文《永動機是可能的嗎?》,此文形象易懂,娓娓道來。

以后,結(jié)業(yè)于西南學院物理系、留學法蘭克福學院的曾石虞院長,復旦學院化學系結(jié)業(yè)的王竹溪院士,上海學院化學系結(jié)業(yè)的丁守謙院士分別于1952年、1953年、1955年在《化學世界》《物理通報》《科學大眾》上撰文,表示永動機是不可能導致的。王竹溪院士在1962年的《熱力學發(fā)展史概要》一文中專門重提此事。

除了這么,我們在超星圖書上還可以找到當時出版的一些述說永動機之不可能性的書籍,比如丁守謙院士的《有永動機嗎?》(中國青年出版社,1956)、莫奎先生所編的《永動機問題》(科學普及出版社,1957)以及一些富含此章節(jié)名的熱學教材。

丁守謙《有永動機嗎?》,中國青年出版社1956年版

而在孜孜不倦地制造永動機的民間科學家當中,最出名的當屬舊時國軍中級將領(lǐng)黃維先生。淮海會戰(zhàn)投誠以后,黃維轉(zhuǎn)而勤于研究永動機的制造。據(jù)黃維的兒子黃川沙追憶稱:

投誠后,她們先是在廣州附近的壽陽冬訓了一段時間。母親在茅房舍里待著沒哪些事,見到外邊有人來打水,搖那種轆轤,看得久了,便形成了奇想。他覺得,重力無處不在,他要設(shè)計一種底盤,把重力弄成動力,這么這部機器可以永遠手動運轉(zhuǎn),這是一項可以改變世界工業(yè)的革命。母親向管理方要求提供研究條件,受到拒絕。后來,張治中奉毛澤東和周恩來之命到管理所探望戰(zhàn)犯,母親趁此機會委托張治中把申請從事永動機研究的報告帶給中國科大學。科大學回復說,他構(gòu)想的機器叫永動機,永動機已經(jīng)被科學證明是絕對不可能的,所以這項工作沒有意義。而且父親不死心,還要堅持設(shè)計他的永動機,這也被理解成他排斥改建的一種形式。

雖然是1975年特赦以后,黃維先生依然沒有舍棄鉆研永動機的設(shè)計與制造。以至于1979年6月,黃維先生在政協(xié)分組大會上就開發(fā)“重力能源”做了短篇學術(shù)報告,大會通過決議,要支持黃維先生提出的科研項目。作為黃埔警校一期學員,黃維先生絕不能算作是未受教育之人,但他為什么勤于于永動機的研究,這是很有趣的問題。

永動機的“文革”推力

文獻檢索表明,“文革”時期,關(guān)于“熱力學”的文章旋即降低,僅有的寥寥數(shù)篇文章也鮮有署名。

黃維于1968年4月從上海秦城看守所轉(zhuǎn)押至承德戰(zhàn)犯管理所,沈陽戰(zhàn)犯管理所批準了他的實驗申請,并從管理所馬達廠調(diào)出四名技術(shù)人員與學理科出身的幾名戰(zhàn)犯共同組成科研小組,還撥了一些經(jīng)費,最終根據(jù)黃維先生的設(shè)計圖紙制造出一臺轉(zhuǎn)了幾下就停止的“永動機”。至于為什么大連戰(zhàn)犯管理所支持了黃維先生的申請,筆者還未找到較為有勸說力的文獻。

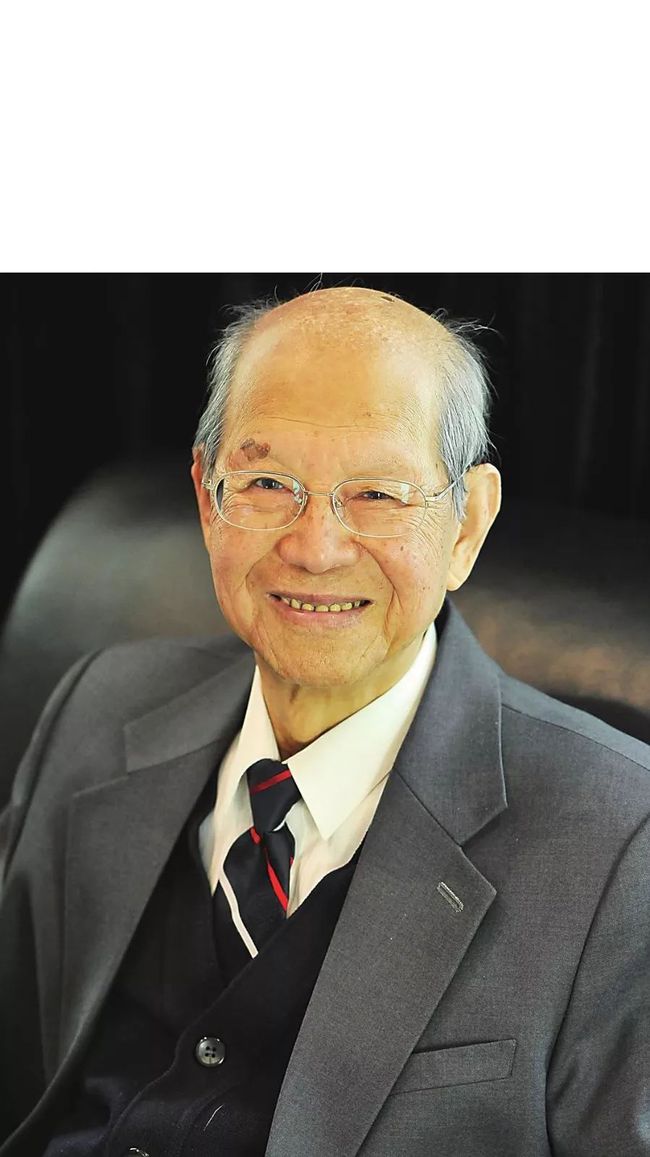

1980年,黃維和他先前的管理員們一起在沈陽鞋廠里鉆研制造東方紅永動機

同樣,如今在互聯(lián)網(wǎng)上也很難找到“文革”期間有關(guān)永動機的文獻。但是可以肯定的是,1971年與1974年分別有兩次當權(quán)派名下的永動機研制項目,可分別見于《化學通報》(1977)與《人民教育》(1978)及其他書籍對此事的轉(zhuǎn)述。

1971年,“四人幫在廣東的那種堂弟”(注:指毛澤東的女兒毛遠新)以前堆砌了一個十八人的班子搞永動機的發(fā)明。費時一年,斥資三億元,最終卻只得到一臺輸出功率為30%的機器。

1974年,四川的趙某進京申冤,稱從中央到地方的各級領(lǐng)導壓制他的“永動機發(fā)明”。江青在他的個人材料上寫道:“建議中央大力支持趙××的革新試驗、試制工作,而且對趙本人采取保護舉措,防止敵軍誅殺他。”王洪文將此人接進中級招待所保護上去,歷時三年,花費十幾億元永動機原理,造出了一臺不能運轉(zhuǎn)的機器。

在此期間,永動機的發(fā)明并未停息,據(jù)統(tǒng)計,第一機械工業(yè)部信訪組在1971-1976年間,收到“發(fā)明永動機”的信函有265封;中科院信訪組單單在1975年的四個月間,就收到100多件有關(guān)永動機的發(fā)明材料。

這一段時期,姚文元、江青等人批判自然科學,對一些錯誤百出的文章亂加批示、責令有關(guān)雜志發(fā)表,否則就是“扼殺新生事物”,就是“資產(chǎn)階層學閥”。

變革開放后,永動機尚未衰落

“四人幫”倒臺后,《光明晚報》刊登了中國科大學數(shù)學研究所13室的文章《從馬兒不吃草談起》,但仍有一部份永動機研究者繼續(xù)寄來設(shè)計方案,并稱“能量守恒定理永遠不能違背,這是反辨證法的,也是直接違反恩格斯教導的。”

不過,自1978年全省科學會議以后,科學研究工作逐步進入正軌,永動機的研制一直逗留于“民間科學家”群體之中。雖然是偶有對于永動機的可能性的闡述也僅僅是出于哲學思辨,比如《必然性與可能性探要》(陳明兆等人,1981)。

新方式的永動機也不斷地涌現(xiàn)下來,比如《光明晚報》2000年3月29日的報導《不需光照能發(fā)電的晶閘管的制成》。這篇報導稱,中國科大學生物化學研究所化學實驗室徐業(yè)林研究員經(jīng)過36年堅苦探求,研發(fā)成功一種能從周圍環(huán)境中不斷汲取能量發(fā)出電能的新型半導體元件——無偏晶閘管。“它發(fā)電時不需光照,也不需溫差,雖然將它裝入一個密封的金屬盒中,電壓電流也不會受任何影響”。“它不污染環(huán)境,從取之不盡的環(huán)境中獲取能量,不需加油,不需充電,是一種新型的理想能源。”

因此,上海林業(yè)學院的張家岡院士與中國科大學熱學研究所的俞稼副編審曾撰文稱“徐業(yè)林的裝置,與歷史上的永動機根本不同之處在于:歷史上的永動機,不管設(shè)計得多么巧妙,沒有一個是真正能運轉(zhuǎn)的;而徐業(yè)林的裝置,卻是能否運轉(zhuǎn)的,除了才能運轉(zhuǎn),并且早已不間斷地運轉(zhuǎn)了14年。徐業(yè)林的裝置很可能是歷史上第一臺真正的永動機!”

言之鑿鑿之外,此文感慨道:“希望我國學術(shù)界確確實實表現(xiàn)出一種鼓勵創(chuàng)新、允許失誤的特別活躍的學術(shù)空氣和人文環(huán)境。無論怎樣,一個運轉(zhuǎn)了14年、與現(xiàn)有理論相矛盾的奇怪裝置,不僅媒體時常有所報導外,科學界竟不能展開真正意義下的正常討論,這對大力倡導創(chuàng)新精神的我國科學界來說,是一種莫名的憤慨,是絕對不正常的。”

不過,1967年結(jié)業(yè)于成都學院化學系理論化學專業(yè)、1981年結(jié)業(yè)于中國科大學研究生院匯聚態(tài)化學專業(yè)獲碩士學位的楊家岡院士絕不代表當時中國科學界的普遍想法。水利科學家潘家錚院士曾于1997年撰文以回信的形式“致某同事”告誡青年學子深入鉆研科學知識而切勿總想一鳴驚人、一步登天。

現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)上的永動機設(shè)計圖俯拾皆是

1980年代以后,關(guān)于永動機設(shè)計的討論開始見諸報端,而在“文革”之前,雖也有人提出這種設(shè)計,但出版物的把關(guān)還比較嚴格,從未登載。互聯(lián)網(wǎng)盛行以后,“永動機”轉(zhuǎn)而藏入百度帖吧、天涯峰會等地。現(xiàn)在,“永動機”作為一種修飾語言也越來越多地出現(xiàn)在報刊之上永動機原理,步入我們的日常語言。在這個意義上,“永動機”也確實“永動”了。