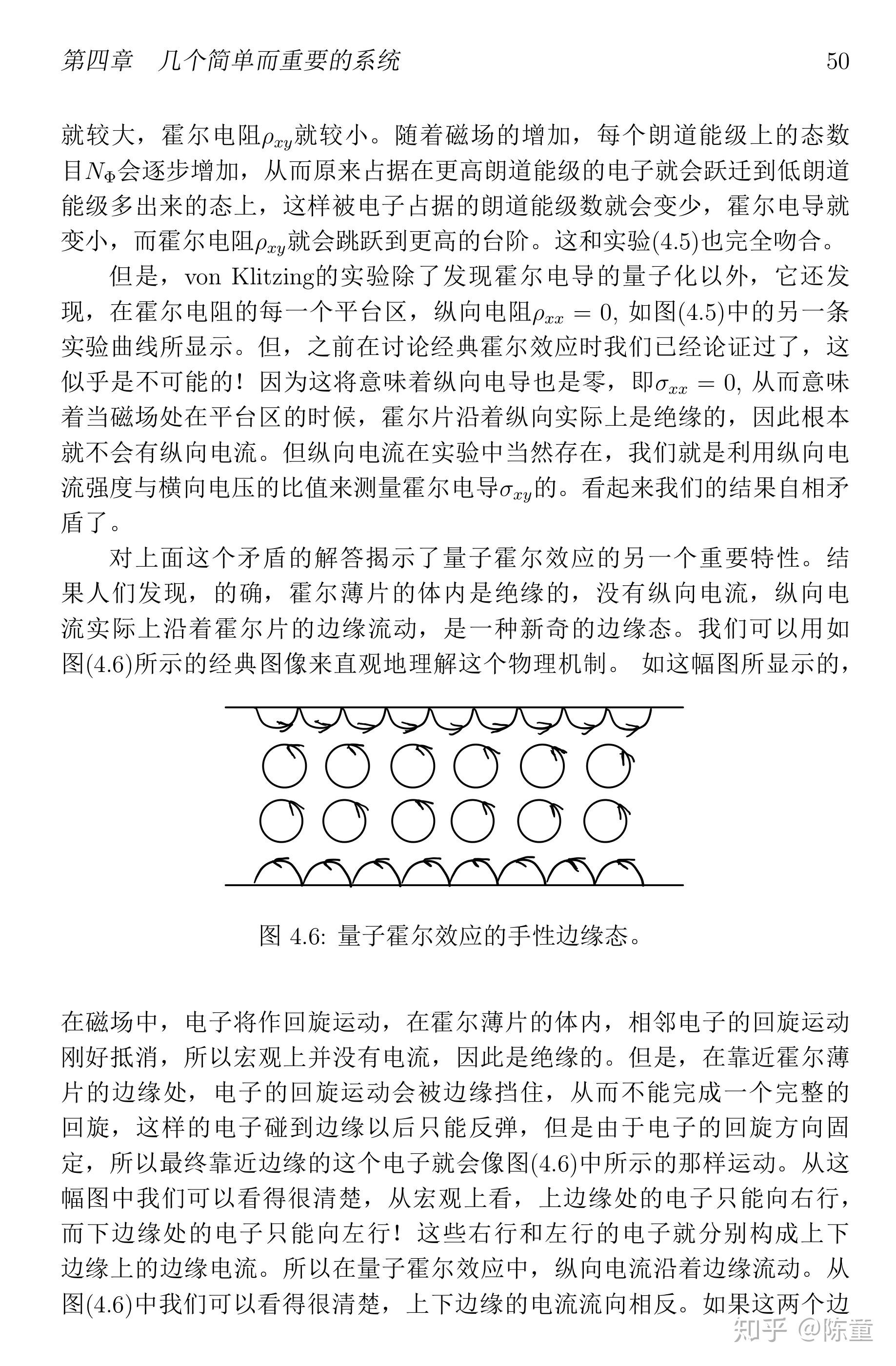

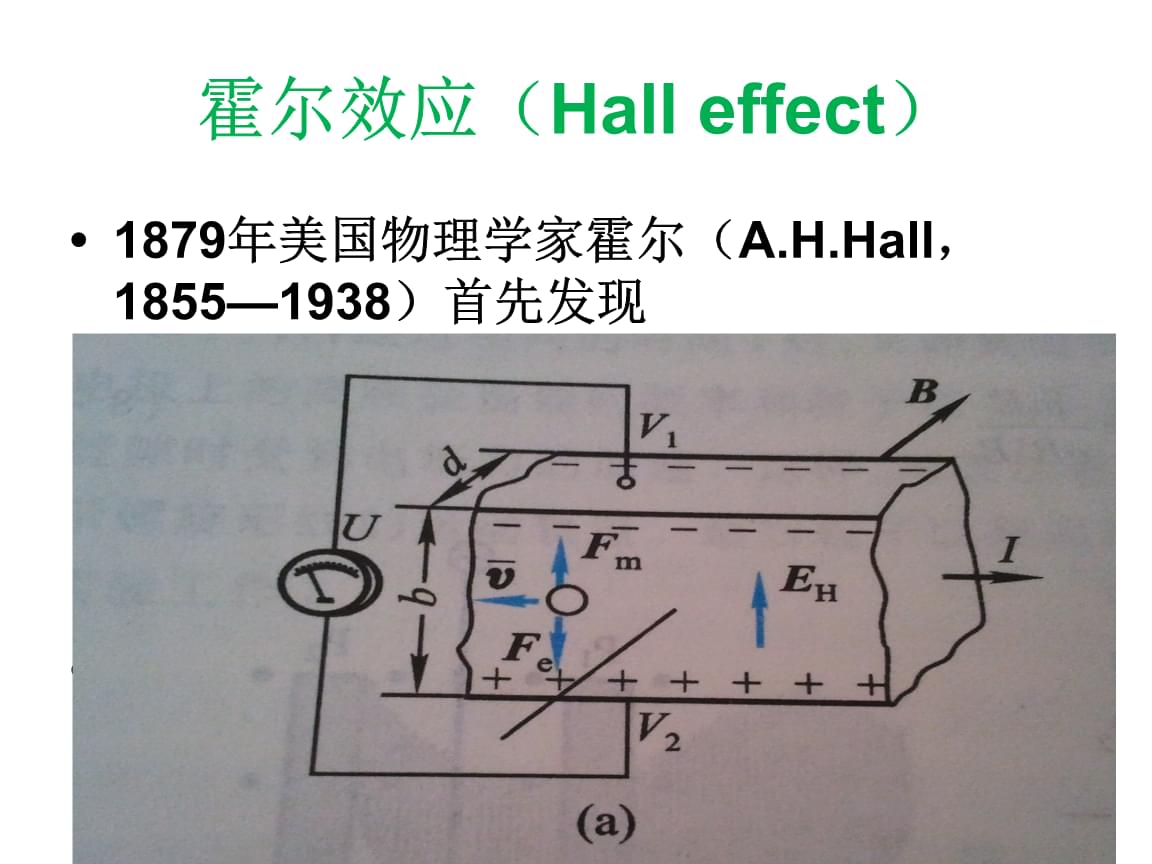

霍爾效應(yīng)是日本化學(xué)學(xué)家霍爾于1879年發(fā)覺的一個化學(xué)效應(yīng),當電壓通過一個坐落磁場中的導(dǎo)體的時侯,磁場會對導(dǎo)體中的電子形成一個垂直于電子運動方向上的斥力,因而在導(dǎo)體的兩端形成電勢差,這個電勢差也被稱為霍爾電勢差。在極低氣溫條件下,霍爾電勢差呈現(xiàn)量子化,被稱為量子霍爾效應(yīng)。量子霍爾效應(yīng)是霍爾效應(yīng)的量子熱學(xué)版本反常霍爾效應(yīng),是一種典型的宏觀量子效應(yīng),是微觀電子世界的量子行為在宏觀尺度上的一個完美彰顯,是整個匯聚態(tài)化學(xué)領(lǐng)域最重要、最基本的量子效應(yīng)之一。自1980年,美國科學(xué)家Klausvon發(fā)覺了“整數(shù)量子霍爾效應(yīng)”,并于1985年獲得諾貝爾化學(xué)學(xué)獎,至今已有4次諾貝爾化學(xué)學(xué)獎與量子霍爾效應(yīng)直接相關(guān)。量子反常霍爾效應(yīng)是指在不須要外加磁場的情況下實現(xiàn)量子化的反常霍爾效應(yīng)。量子反常霍爾效應(yīng)是一個全新的量子效應(yīng),被覺得是繼整數(shù)和分數(shù)量子霍爾效應(yīng)以后,量子霍爾效應(yīng)家族中的最后一個重要成員。并且因為其來始于材料的自發(fā)磁化而不須要外加磁場,因而在低煤耗電子元件的應(yīng)用方面變得尤為便捷。從理論研究和實驗上實現(xiàn)量子反常霍爾效應(yīng),是多年來國外外匯聚態(tài)化學(xué)學(xué)家追求的目標和競爭的前沿。我國科學(xué)家在這一研究中取得驕人成績。

2008年復(fù)旦學(xué)院劉朝星等,以及2010年中科院化學(xué)所方忠和戴希等,分別與哈佛學(xué)院張首晟院長一起,先后提出了磁性參雜的拓撲絕緣體是實現(xiàn)量子反常霍爾效應(yīng)的最佳材料體系的理論方案。2012年,在北大學(xué)院薛其坤教授的率領(lǐng)下,復(fù)旦學(xué)院化學(xué)系、中科院化學(xué)所和哈佛學(xué)院的研究人員聯(lián)合組成的團隊,首次在Cr參雜(Bi,Sb)2Te3拓撲絕緣體磁性薄膜上實驗發(fā)覺了量子反常霍爾效應(yīng)。量子反常霍爾效應(yīng)的最終實驗發(fā)覺引發(fā)了國際學(xué)術(shù)界的廣泛關(guān)注和高度評價。《科學(xué)》雜志審稿人稱之為“凝聚態(tài)化學(xué)界的一項里程碑式的工作”。諾貝爾獎獲得者楊振寧院長覺得這是一項諾貝爾獎級化學(xué)學(xué)成果。該研究成果獲2018年國家自然科學(xué)獎銀獎。另一方面,過去量子霍爾效應(yīng)的觀測限于二維體系,三維電子體系中量子霍爾效應(yīng)似乎已提出三十多年,但因為沿磁場方向電子的運動不受限制,仍然無法在實驗中實現(xiàn)。近幾年我國科學(xué)家在三維量子霍爾效應(yīng)研究上連續(xù)取得重大突破。2018年末,清華學(xué)院化學(xué)學(xué)系修發(fā)賢院長課題組在拓撲狄拉克半金屬砷化鎘材料里觀測到三維量子霍爾效應(yīng),通過實驗證明電子的隧穿過程,邁出從二維到三維的關(guān)鍵一步,開拓了全新的研究維度。2019年初,北方科技學(xué)院張立源研究組與中國科學(xué)技術(shù)學(xué)院喬振華研究組及合作者,基于高品質(zhì)五碲化鋯塊體單晶硅,實驗觀測到長久以來覺得難以實現(xiàn)的“三維量子霍爾效應(yīng)”。與傳統(tǒng)量子霍爾效應(yīng)的一維邊沿態(tài)不同,這次發(fā)覺的邊沿態(tài)延拓到了二維。這些嶄新的二維邊沿態(tài)呈現(xiàn)出奇特的性質(zhì)——同時具備拓撲保護和關(guān)聯(lián)作用反常霍爾效應(yīng),并衍生出更豐富的拓撲物態(tài)與迷人的研究前景。