這就是體育快慢教學(xué)設(shè)計(jì)的對(duì)比。 是一本優(yōu)秀的數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)計(jì)劃文章,供老師和家長(zhǎng)參考。

如何比較體育教學(xué)設(shè)計(jì)的速度 Part 1

緊張的比賽課終于結(jié)束了,心里稍稍松了口氣。 但是,仔細(xì)回想一下從籌劃這節(jié)課到完成這節(jié)課的過(guò)程,還是收獲頗豐。 下面我將從兩個(gè)方面談?wù)勎业慕?jīng)歷。

1.我比較滿意的地方

1、新課程的引入,在課程標(biāo)準(zhǔn)中突出“從生活到數(shù)學(xué)”的理念;

一個(gè)好的引子應(yīng)該是上好課的必要條件,所以這個(gè)引子很重要。 在介紹部分,我想了很多介紹新課程的方法,但最終還是選擇了這些在比賽課程中使用的方法。 首先,我給小伙伴們播放了劉翔在2004年雅典亞運(yùn)會(huì)創(chuàng)造奇跡的精彩瞬間,極大地激發(fā)了中學(xué)生的求知欲。 他接著強(qiáng)調(diào),“在排球比賽的田徑項(xiàng)目中,人們最關(guān)心的是誰(shuí)將獲得亞軍;人們出行時(shí),總是希望選擇便捷的交通工具,盡快到達(dá)目的地。 ;some...” 其實(shí)在現(xiàn)實(shí)生活中,物體運(yùn)動(dòng)的快慢仍然是人們比較關(guān)心的問(wèn)題。 那么,如何描述物體運(yùn)動(dòng)的速度呢? 新課程的引入在課程標(biāo)準(zhǔn)中突出了“從生活到化學(xué)”的理念。

2.通過(guò)對(duì)物體運(yùn)動(dòng)速度的體驗(yàn)、討論和比較,啟發(fā)中學(xué)生建構(gòu)速度概念,突破速度概念建構(gòu)的難點(diǎn);

中學(xué)生在日常生活中雖然對(duì)“速度”有一定的感性認(rèn)識(shí),但如何科學(xué)認(rèn)識(shí)速度的概念,如何從日常生活中的實(shí)例入手,正確引入速度概念,是教學(xué)中的核心問(wèn)題。本節(jié)。 這也是本課的難點(diǎn)。 因此,在本節(jié)教學(xué)中,我們首先從比較物體的速度入手,讓中學(xué)生認(rèn)識(shí)到比較物體的速度具有實(shí)際意義,并逐步引導(dǎo)中學(xué)生,通過(guò)日常生活中的實(shí)例分析。生活中,讓中學(xué)生了解人比較物體運(yùn)動(dòng)的快與慢。 在此基礎(chǔ)上,通過(guò)討論引入速度的概念,符合中學(xué)生的認(rèn)知規(guī)律,中學(xué)生更容易理解,有效地突破了這一難點(diǎn)。

3、通過(guò)“試題-總結(jié)方法-鞏固題”的過(guò)程,有效鞏固了率估算的重點(diǎn);

借助比率公式及其變體進(jìn)行簡(jiǎn)單估算是本課的重點(diǎn)。 但是中學(xué)生剛剛學(xué)完《歐姆定理》,對(duì)化學(xué)估算題的解法有了一個(gè)大概的了解,所以可以自由地讓中學(xué)生嘗試練習(xí)速度估算,然后及時(shí)反饋,再指導(dǎo)中學(xué)生及時(shí)總結(jié)解化學(xué)估計(jì)題的步驟,最后再進(jìn)行強(qiáng)化訓(xùn)練。 借助這樣的模式來(lái)指導(dǎo)中學(xué)生,中學(xué)生的印象會(huì)更加深刻,對(duì)于強(qiáng)化教學(xué)重點(diǎn)也有一定的作用。

4.獨(dú)立開(kāi)啟閨蜜實(shí)驗(yàn),有效突破“頻閃攝影”難度

“頻閃攝影”雖然是教材中“思考與討論”的內(nèi)容,但它告訴中學(xué)生一種研究物體運(yùn)動(dòng)速度的方法,所以應(yīng)該引起重視。 查閱了很多資料后,“頻閃攝影”被輕描淡寫(xiě)了,基本上只描述了兩張足球比賽的頻閃照片,個(gè)人覺(jué)得這種處理有點(diǎn)弱。 于是我在“頻閃攝影”部分獨(dú)立開(kāi)發(fā)了一個(gè)小實(shí)驗(yàn)“模擬頻閃攝影”——利用小伙伴們初一學(xué)習(xí)的眼睛像照相機(jī)的內(nèi)容,賺大開(kāi)眼界觀察卡車(chē)在斜坡上的運(yùn)動(dòng),模擬頻閃攝影的全過(guò)程,讓中學(xué)生對(duì)頻閃攝影有更深的體驗(yàn),這是一種研究物體速度的方法。 同時(shí),借助這個(gè)簡(jiǎn)單的小實(shí)驗(yàn),突破了這個(gè)難點(diǎn),收到了很好的療效。

2. 需要改進(jìn)的地方

1.在整個(gè)教學(xué)過(guò)程中,實(shí)際涉及生活的內(nèi)容較少

速度對(duì)我們的日常生活有著非常重要的現(xiàn)實(shí)意義,但是化學(xué)是一門(mén)與實(shí)際生活息息相關(guān)的課程,所以我們應(yīng)該設(shè)計(jì)盡可能多的與實(shí)際生活息息相關(guān)的內(nèi)容來(lái)擴(kuò)展知識(shí),拓寬視野。學(xué)生的視野。 思維。

2、立體教學(xué)目標(biāo)中“情感心態(tài)與價(jià)值觀”落實(shí)不到位

現(xiàn)在的教學(xué)設(shè)計(jì)提倡立體目標(biāo),班主任既要做好知識(shí)和技能的落實(shí),也要做好過(guò)程和技能的落實(shí)。 然而,“情感心態(tài)和價(jià)值觀”的落實(shí)卻往往打折扣。 對(duì)于競(jìng)賽班,專(zhuān)家們?cè)谡劙鄷r(shí),往往著重于“情感態(tài)度和價(jià)值觀”的落實(shí),以區(qū)分競(jìng)賽班的高低。 因此,我們必須把這些意識(shí)滲透到自己的每一個(gè)班級(jí)中,只有這樣才能在班級(jí)中展現(xiàn)真本事,而不是一時(shí)的功夫。 如果再上這堂課,可以以“龜兔賽跑”的故事結(jié)束,在傳授知識(shí)的同時(shí),教會(huì)中學(xué)生“堅(jiān)持+堅(jiān)持=成功”。

如何比較運(yùn)動(dòng)的速度教學(xué)設(shè)計(jì)第2部分

教學(xué)目標(biāo)

如何比較運(yùn)動(dòng)速度

知識(shí)和技能

(1)了解費(fèi)率的定義、公式和單位。 可以使用比率公式進(jìn)行簡(jiǎn)單估算。

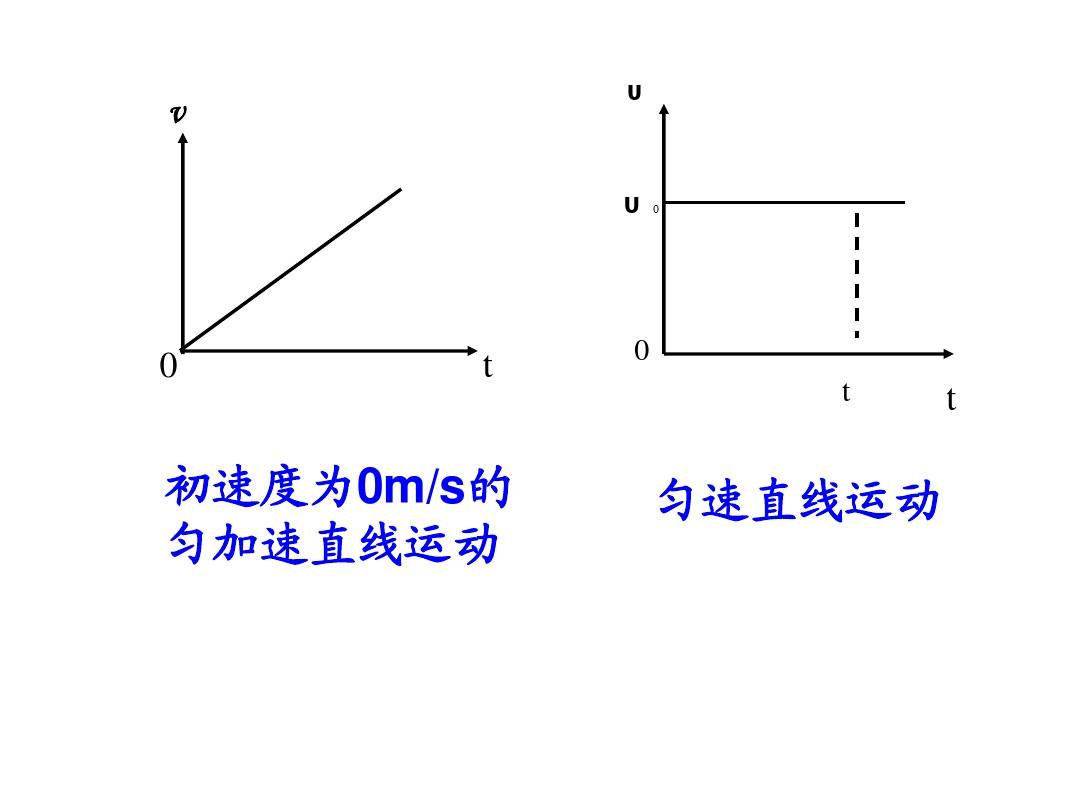

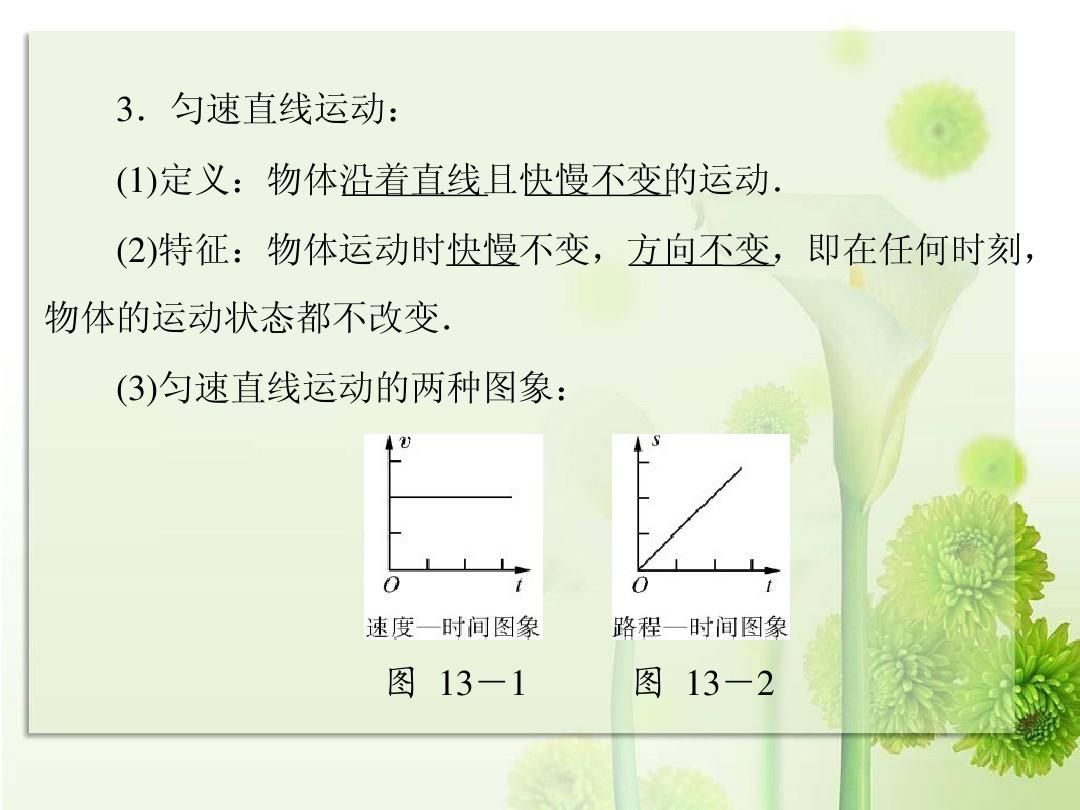

⑵了解什么是勻速直線運(yùn)動(dòng)和變速直線運(yùn)動(dòng)。

流程與技巧

(3) 通過(guò)觀察、思考和討論,得出兩種比較物體運(yùn)動(dòng)速度的方法。

(4) 回顧率概念的建構(gòu)過(guò)程,理解率的定義方法——比率定義方法。

情緒心態(tài)和價(jià)值觀

⑸通過(guò)本課的學(xué)習(xí),中學(xué)生將對(duì)以前“熟悉”的速度有一個(gè)全新的、更透徹的認(rèn)識(shí),體驗(yàn)科學(xué)方法的魅力,啟發(fā)中學(xué)生用科學(xué)的方法來(lái)研究我們身邊的化學(xué)現(xiàn)象。

2.教材說(shuō)明

本節(jié)的主要內(nèi)容是:比較物體速度的兩種方法,速度的定義、公式和單位,勻速直線運(yùn)動(dòng)和變速直線運(yùn)動(dòng)。

速度是日常生活中經(jīng)常使用的數(shù)學(xué)量。 了解一些運(yùn)動(dòng)物體的近似速度值,學(xué)習(xí)速度估計(jì)和單位換算,具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。 勻速直線運(yùn)動(dòng)和變速直線運(yùn)動(dòng)是上節(jié)機(jī)械運(yùn)動(dòng)知識(shí)的延伸。 前面兩節(jié)分別描述了“物體在不受力時(shí)如何運(yùn)動(dòng)”和“物體在受力時(shí)如何運(yùn)動(dòng)”,也用到了這些知識(shí)。

本節(jié)課本的編寫(xiě)思路如下:首先怎樣比較運(yùn)動(dòng)的快慢,通過(guò)“活動(dòng)一”,引導(dǎo)中學(xué)生從兩種情況圖上總結(jié)兩種比較運(yùn)動(dòng)速度的方法,并提供構(gòu)建方法。速度的概念。 隨后,課本借助圖9-14提出了一個(gè)問(wèn)題:如果物體走過(guò)的距離和所用的時(shí)間不相等,如何比較它們運(yùn)動(dòng)的快慢? 啟發(fā)中學(xué)生深入討論和思考。 這個(gè)問(wèn)題解決了,自然就得到了定義速率的方式。 于是一口氣拿起教材,依次介紹了率的定義、公式、單位、估算。 教材這一部分的最后是機(jī)械運(yùn)動(dòng)的分類(lèi),利用速度的知識(shí)來(lái)研究它們是勻速直線運(yùn)動(dòng)和變速直線運(yùn)動(dòng)。

本節(jié)教學(xué)重點(diǎn):讓中學(xué)生體驗(yàn)率概念的建構(gòu)過(guò)程,了解用“比”定義數(shù)學(xué)量的科學(xué)方法,學(xué)會(huì)使用率公式進(jìn)行簡(jiǎn)單估算。

本節(jié)教學(xué)難點(diǎn):速度定義中的“單位時(shí)間”,中學(xué)生不易理解,是本節(jié)教學(xué)的難點(diǎn)。 速度的單位由厚度單位和時(shí)間單位組成。 中學(xué)生不習(xí)慣寫(xiě)、讀、換算速度單位,是本節(jié)教學(xué)的又一難點(diǎn)。

三、教學(xué)建議

這部分的知識(shí)對(duì)于中學(xué)生來(lái)說(shuō)并不陌生,重點(diǎn)是讓中學(xué)生從“物理”的角度去理解速度的內(nèi)涵。 因此,在教學(xué)過(guò)程中,班主任不僅要充分利用中學(xué)生已有的知識(shí),更要注重科學(xué)方法的指導(dǎo),讓中學(xué)生懂得比較速度的方法。對(duì)象,體驗(yàn)速度概念和公式的構(gòu)造過(guò)程,學(xué)習(xí)使用速度公式解決相關(guān)問(wèn)題。 問(wèn)題。

如何比較運(yùn)動(dòng)的速度教學(xué)設(shè)計(jì)第 3 部分

一、教學(xué)目標(biāo)

(一)知識(shí)與技能

1. 會(huì)用速度來(lái)描述物體運(yùn)動(dòng)的快慢,并能用速度公式進(jìn)行簡(jiǎn)單的估算。

2.理解勻速直線運(yùn)動(dòng)的概念。

3、簡(jiǎn)要研究變速直線運(yùn)動(dòng),用平均速度來(lái)描述變速直線運(yùn)動(dòng)的速度。

(二)工藝與技巧

1.通過(guò)實(shí)例體驗(yàn)比較物體速度的方法。

2、通過(guò)日常生活中實(shí)例的比較,理解速度的概念和勻速直線運(yùn)動(dòng)與變速直線運(yùn)動(dòng)的區(qū)別。

(三)情感心態(tài)與價(jià)值觀

1.具有以“運(yùn)動(dòng)有快有慢”的觀點(diǎn)分析身邊事例的意識(shí)。

2、借助速知解決生活中的問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)化學(xué)知識(shí)的價(jià)值,增加對(duì)科學(xué)的熱愛(ài)。

2、教學(xué)難點(diǎn)

本節(jié)教學(xué)內(nèi)容由“速度”和“勻速直線運(yùn)動(dòng)”兩部分組成。 它著重介紹描述物體速度的數(shù)學(xué)量——速度。 它是中學(xué)生遇到的第一個(gè)數(shù)學(xué)公式,速度單位也是中學(xué)生遇到的第一個(gè)組合單位。 注意理解速度單位之間的換算方法。 借助速度公式解題是中學(xué)生第一次用數(shù)學(xué)公式解題。 注意規(guī)范化的解題習(xí)慣。

在討論物體的運(yùn)動(dòng)時(shí),運(yùn)動(dòng)的速度是人們主要關(guān)心的問(wèn)題。 速度的估算在中學(xué)的語(yǔ)文課上已經(jīng)遇到過(guò)。 中學(xué)生對(duì)它并不陌生。 但是,中國(guó)中學(xué)生習(xí)慣用寬度來(lái)表達(dá)速度。 教學(xué)中要注意引導(dǎo)中學(xué)生去體驗(yàn)、去分析。 當(dāng)運(yùn)動(dòng)距離相同時(shí),通過(guò)比較運(yùn)動(dòng)時(shí)間來(lái)確定物體運(yùn)動(dòng)的快慢; 當(dāng)移動(dòng)時(shí)間相同時(shí),通過(guò)比較移動(dòng)的距離來(lái)比較移動(dòng)的快慢。 當(dāng)運(yùn)動(dòng)的時(shí)間和距離不相等時(shí),通過(guò)比較單位時(shí)間的距離和速度來(lái)判斷物體運(yùn)動(dòng)的快慢,進(jìn)而理解速度的概念和速度的單位。 借助公式,通過(guò)簡(jiǎn)單的估算,掌握速度單位的換算; 通過(guò)生活中的例子,了解勻速直線運(yùn)動(dòng)和變速直線運(yùn)動(dòng)的區(qū)別和平均速度的概念。

重點(diǎn):費(fèi)率及費(fèi)率公式的數(shù)學(xué)意義。

難點(diǎn):速率單位換算,速度估算。

三、教學(xué)策略

班主任在教學(xué)中要注意引導(dǎo)中學(xué)生體驗(yàn)分析。 當(dāng)運(yùn)動(dòng)距離相同時(shí),通過(guò)比較運(yùn)動(dòng)時(shí)間來(lái)判斷物體運(yùn)動(dòng)的快慢; 當(dāng)移動(dòng)時(shí)間相同時(shí),比較移動(dòng)距離來(lái)比較移動(dòng)速度; 當(dāng)距離不相等時(shí),通過(guò)比較單位時(shí)間內(nèi)的距離來(lái)判斷物體運(yùn)動(dòng)的快慢,進(jìn)而理解速度的概念和速度的單位。 借助公式,通過(guò)簡(jiǎn)單的估算,掌握費(fèi)率單位的換算; 通過(guò)生活中的例子,理解勻速直線運(yùn)動(dòng)和變速直線運(yùn)動(dòng)的區(qū)別和平均速度的概念; 通過(guò)快速知識(shí)解決生活中的問(wèn)題,了解數(shù)學(xué)知識(shí)的價(jià)值,培養(yǎng)對(duì)科學(xué)的熱愛(ài)。 在教學(xué)中,我們注重讓中學(xué)生體驗(yàn)從自然到數(shù)學(xué),從生活到數(shù)學(xué)的認(rèn)知過(guò)程,從而激發(fā)中學(xué)生的求知欲,發(fā)掘中學(xué)生分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的靈感,培養(yǎng)中學(xué)生分析問(wèn)題方式的多樣性,增強(qiáng)中學(xué)生解決問(wèn)題的能力。 能力。

四、教學(xué)資源規(guī)劃

多媒體講義、鋼尺、橡皮筋、木梳。

五、教學(xué)過(guò)程

教學(xué)環(huán)節(jié)中班主任活動(dòng)中學(xué)生活動(dòng)的設(shè)計(jì)意圖

導(dǎo)出新課(5分鐘)對(duì)比展示一組運(yùn)動(dòng)速度的圖片或視頻:一只奔騰的獵豹和一只平地爬行的兔子,一個(gè)步行的人和一個(gè)騎自行車(chē)的人,一張100的圖片米賽跑、奔馳汽車(chē)、火車(chē)和客機(jī)。

思維:

物體以相同的速度運(yùn)動(dòng)嗎?

您如何描述物體移動(dòng)的速度? 欣賞,思考。 從中學(xué)生熟悉的例子出發(fā),引出化學(xué)問(wèn)題,突出從生活到化學(xué)的課程理念。 調(diào)動(dòng)中學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣。

新課教學(xué)(30分鐘) 1.練習(xí)速度比較法

問(wèn):你知道龜兔賽跑的寓言嗎? 哪位朋友說(shuō)說(shuō)。

比賽開(kāi)始前一段時(shí)間,究竟是狐貍跑得快,還是寄居蟹跑得快? 你怎么判斷?

由于烏龜麻痹向前沖,中途打了個(gè)盹,“裁判”判斷先到終點(diǎn)的兔子動(dòng)作更快。 “裁判”做出這樣判斷的依據(jù)是什么?

100米賽跑,聯(lián)賽中如何判斷誰(shuí)跑得快?

跑者跑完后,裁判如何判斷誰(shuí)跑得更快?

歸納:比較物體運(yùn)動(dòng)快慢的方法有兩種:一種是比較同一時(shí)間內(nèi)物體移動(dòng)的距離,距離遠(yuǎn)的物體移動(dòng)得快一些; 另一種是比較物體移動(dòng)相同距離所需要的時(shí)間長(zhǎng)短,時(shí)間越短的物體移動(dòng)得越快。 在化學(xué)中,用的是“同時(shí)比較距離”的方法。 這樣,在比較不同運(yùn)動(dòng)物體的速度時(shí),可以保證時(shí)間相同。

中學(xué)生講寓言。

思考、討論和回答。

培養(yǎng)中學(xué)生的表達(dá)能力、歸納分析問(wèn)題的能力,并舉例說(shuō)明如何比較物體的速度。

二、速度

在中學(xué)生自學(xué)的基礎(chǔ)上,得出結(jié)論:在化學(xué)中,速度是用來(lái)表示物體運(yùn)動(dòng)的快慢的。 在相移速度相同的時(shí)間內(nèi),物體經(jīng)過(guò)的距離越長(zhǎng),其速度越快; 物體行進(jìn)相同距離所需的時(shí)間越短,速度越快。

速度在數(shù)值上等于運(yùn)動(dòng)物體的距離與時(shí)間的比值,可用公式運(yùn)動(dòng)的速度來(lái)表示。

公式中符號(hào)的含義和單位:

s──距離──米(米)

t──時(shí)間──秒(秒)

v──速度──米每秒(m/s或ms-1)

在國(guó)際單位制中,距離的單位是米(m),時(shí)間的單位是秒(s),速度的單位寫(xiě)作米/秒(m/s),其中“/”表示除法,讀作“每”,所以,米每秒(m/s)讀作“米每秒”。 交通運(yùn)輸中常用千米每小時(shí)的單位,符號(hào)為km/h或km·h-1。

思考:一個(gè)物體以1m/s的速度運(yùn)動(dòng),另一個(gè)以1km/h的速度運(yùn)動(dòng)。 他們中哪一個(gè)動(dòng)作更快?

撥號(hào):

思路一:根據(jù)速率單位的化學(xué)意義進(jìn)行比較。

1m/s的含義是物體在1s內(nèi)移動(dòng)的距離為1m。 如果這樣移動(dòng),1小時(shí)(1h=3600s)的移動(dòng)距離是3600×1m=3600m=3.6km。現(xiàn)在

1m/s=3.6km/h

反之,1km/h = 運(yùn)動(dòng)速度m/s

思路二:要比較速度,首先要統(tǒng)一分子和分母的單位。

1km/h=運(yùn)動(dòng)速度教案與教學(xué)反思

運(yùn)動(dòng)快與慢的教案與教學(xué)思考

閱讀課本《小資料》給出的一些物體的速度值,可以看出哪個(gè)物體運(yùn)動(dòng)最快,哪個(gè)物體運(yùn)動(dòng)最慢。 一個(gè)人走路和騎自行車(chē)的運(yùn)動(dòng)速度是多少?

例1、A、B、C、D四個(gè)物體的速度分別為10m/s、18km/h、450cm/s、/min,則從大到小的順序?yàn)椋ǎ?span style="display:none">Zfz物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

A。 v D > v C > v B > v A

B. v A > v B > v C > v D

C。 v A > v B > v D > v C

D. v B > v A > v C > v D

分析:要比較速度的大小,首先要統(tǒng)一單位。 所有單位都可以轉(zhuǎn)換為 m/s。

v B=18km/h=18×快慢學(xué)習(xí)計(jì)劃與教學(xué)反思 m/s=5m/s

vC=450cm/s=450×快慢動(dòng)作教案與教學(xué)反思=4.5m/s

vding運(yùn)動(dòng)快慢教案與教學(xué)反思=/min=1200×快慢運(yùn)動(dòng)教案與教學(xué)反思=0.2m/s

所以:v A > v B > v C > v D

答案:乙

中學(xué)生自主學(xué)習(xí)、自主思考。

中學(xué)生思考討論。

答案:蝸牛爬得最慢,光速最快。

一個(gè)人的步行速度約為

1.1m/s,自行車(chē)的速度約為5m/s。

掌握費(fèi)率的概念、公式和單位。

知道如何在兩個(gè)單位之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換。

提高費(fèi)率單位的感性認(rèn)識(shí)。

統(tǒng)一費(fèi)率單位換算方式。

3、勻速直線運(yùn)動(dòng)

讓中學(xué)生觀察火車(chē)在直橋上行駛和過(guò)山車(chē)運(yùn)動(dòng)的圖片,然后讓中學(xué)生閱讀教材的相關(guān)內(nèi)容,思考并解決以下問(wèn)題:

(1) 機(jī)械機(jī)芯如何分類(lèi)?

(2)什么叫勻速直線運(yùn)動(dòng)? 勻速直線運(yùn)動(dòng)的特點(diǎn)是什么?

(3) 什么叫變速運(yùn)動(dòng)? 變速直線運(yùn)動(dòng)的特點(diǎn)是什么? 如何反映變速直線運(yùn)動(dòng)中物體的運(yùn)動(dòng)速度?

綜上所述:

(1)機(jī)械運(yùn)動(dòng)按運(yùn)動(dòng)路線的直線度可分為直線運(yùn)動(dòng)和曲線運(yùn)動(dòng)。 在直線運(yùn)動(dòng)中,根據(jù)速度是否變化,分為勻速直線運(yùn)動(dòng)和變速直線運(yùn)動(dòng)。

(2) 物體作勻速直線運(yùn)動(dòng)稱(chēng)為勻速直線運(yùn)動(dòng)。 它的特點(diǎn)是速度應(yīng)該是一個(gè)定值,即速度與距離和時(shí)間的長(zhǎng)短無(wú)關(guān)。 因此,此時(shí)v=s/t不能理解為v與s成反比,與t成正比。

(3)物體速度發(fā)生變化的運(yùn)動(dòng)稱(chēng)為變速運(yùn)動(dòng)。 在簡(jiǎn)單研究變速運(yùn)動(dòng)時(shí),可以用平均速度來(lái)表示物體在一定距離或一定時(shí)間內(nèi)的平均速度。 平均速度可以通過(guò)移動(dòng)速度和教學(xué)反思來(lái)估算。 s為物體行進(jìn)的一定距離,t為物體通過(guò)這段距離所需的時(shí)間,得到的v為物體通過(guò)這段距離的平均速度。

中學(xué)生邊讀邊思。

培養(yǎng)閱讀和獲取信息的能力。

4.相關(guān)速度的估算

讓中學(xué)生根據(jù)快慢教案和教學(xué)反思變體的速率公式運(yùn)動(dòng),得到快慢教案和體育教學(xué)反思或者快慢教案和體育教學(xué)反思,強(qiáng)調(diào)與借助這些公式,可以得到已知速度、距離或時(shí)間中的兩個(gè) 在一個(gè)量的情況下,求出第三個(gè)化學(xué)量。

例1、我國(guó)優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員劉翔在2004年雅典亞運(yùn)會(huì)110米跳高比賽中奪得金牌,并以12.91秒的成績(jī)打破亞運(yùn)會(huì)紀(jì)錄。 他的平均速度是多少?

結(jié)合例題,指出在解題時(shí)要養(yǎng)成先分析題意,再規(guī)范解題的好習(xí)慣。 理解在借助速率公式及其變體公式求解問(wèn)題時(shí),需要注意以下問(wèn)題:

(1)式中的三個(gè)化學(xué)量v、s、t必須是同一過(guò)程中同一物體的三個(gè)量。

(2)三個(gè)量的單位要對(duì)應(yīng)。 通常使用兩組單位:m、s、m/s為一組單位; km、h、km/h 是另一組單位。 寫(xiě)作時(shí)常將其劃分為統(tǒng)一的單位。

(3) 將已知條件代入公式時(shí),必須代入代數(shù)值和單位。

例2.小明跑100米,前50米用6秒,后50米用7秒。 小明前后50米和全程100米的平均速度分別是多少?

結(jié)合實(shí)例指出(1)當(dāng)涉及不同的物體或不同的運(yùn)動(dòng)過(guò)程時(shí),相同的化學(xué)量應(yīng)以上標(biāo)或下標(biāo)區(qū)分。 比如題目中涉及的兩個(gè)物體的速度,我們可以用v1和v2分別表示兩個(gè)物體的速度,用s1和s2分別表示兩個(gè)物體的移動(dòng)距離,用t1和t2分別表示兩個(gè)物體 練習(xí)時(shí),一定不能亂用x、y之類(lèi)的字母。

(2)在回答比較復(fù)雜的運(yùn)動(dòng)問(wèn)題時(shí),畫(huà)出代表物體運(yùn)動(dòng)過(guò)程的示意圖,這樣可以更快地找出已知量和未知量之間的關(guān)系。 提倡用列多項(xiàng)式解決問(wèn)題。

(3)求變速運(yùn)動(dòng)物體的平均速度,必須明確距離與時(shí)間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。 雖然同一運(yùn)動(dòng)過(guò)程不同部位的平均速度也可能不同。

中學(xué)生分析思考。

以規(guī)范的方式培養(yǎng)中學(xué)生的解題意識(shí)。

課堂總結(jié)(5 分鐘) 通過(guò)這堂課你學(xué)到了什么? 中學(xué)生回答或與朋友交流,老師適當(dāng)總結(jié)。 梳理本課知識(shí)內(nèi)容,與老師、朋友交流所學(xué),最后總結(jié)本課知識(shí)點(diǎn)。 培養(yǎng)中學(xué)生歸納總結(jié)的能力。 對(duì)機(jī)械運(yùn)動(dòng)的知識(shí)進(jìn)行梳理,形成一個(gè)完整的知識(shí)體系。 同時(shí)也可以幫助中學(xué)生記憶。

如何比較運(yùn)動(dòng)的速度教學(xué)設(shè)計(jì)第4部分

一、教學(xué)目標(biāo)

一、科學(xué)理念目標(biāo)

(1)同樣的運(yùn)動(dòng)時(shí)間,可以通過(guò)比較運(yùn)動(dòng)距離來(lái)比較運(yùn)動(dòng)的快慢:距離越長(zhǎng),運(yùn)動(dòng)越快; 距離越短,運(yùn)動(dòng)越慢。

(2)了解自行車(chē)、火車(chē)、飛機(jī)等常見(jiàn)交通工具的速度范圍。

2. 科學(xué)探究的目標(biāo)

(1) 應(yīng)用“同時(shí)間比距離”的方法來(lái)確定物體運(yùn)動(dòng)的速度。

(2) 用卷尺測(cè)量距離,用秒表測(cè)量時(shí)間。

3.科學(xué)的心態(tài)目標(biāo)

(1)體驗(yàn)比較物體速度的樂(lè)趣。

(2)樂(lè)于與同行合作研究,能夠仔細(xì)觀察實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象,并根據(jù)事實(shí)進(jìn)行交流和討論。

4. 科學(xué)、技術(shù)、社會(huì)和環(huán)境目標(biāo)

體驗(yàn)用秒表測(cè)量時(shí)間和用軟尺測(cè)量距離比較物體速度的準(zhǔn)確性。

2、教學(xué)難點(diǎn)

要點(diǎn):用“時(shí)間比距離”的方法來(lái)確定物體運(yùn)動(dòng)的速度。

難點(diǎn):借助常見(jiàn)物體的移動(dòng)時(shí)間和距離,可以比較它們的移動(dòng)速度,即快慢。

三、教學(xué)計(jì)劃

中學(xué)生:卷尺、秒表、學(xué)生活動(dòng)指南。

班主任計(jì)劃:一套中學(xué)生實(shí)驗(yàn)教材及教學(xué)計(jì)劃。

4. 教學(xué)過(guò)程

1. 重點(diǎn):闡明主題(預(yù)設(shè)5分鐘)

1、備考復(fù)習(xí):根據(jù)上節(jié)課怎樣比較運(yùn)動(dòng)的快慢,我們測(cè)試了相同距離內(nèi)的運(yùn)動(dòng)時(shí)間,并進(jìn)行了比較。 我們發(fā)現(xiàn)了什么?

2. 出示獵豹追羚羊的圖片,提問(wèn):如果不同物體的運(yùn)動(dòng)時(shí)間相同,如何比較它們的速度?

(默認(rèn):比較物體移動(dòng)的距離)

3. 厘清題目:比較同一時(shí)間內(nèi)移動(dòng)的快慢(板書(shū))

2.探索:確定移動(dòng)速度(默認(rèn)28分鐘)

一、探索活動(dòng)一:

(1) 出示“一小時(shí)內(nèi)6輛車(chē)通過(guò)的距離”圖表。

(2)中學(xué)生根據(jù)圖表對(duì)6種交通工具的速度進(jìn)行排序。

(3)記錄在中學(xué)生活動(dòng)指南中(提示按從快到慢的順序填寫(xiě)6種交通工具的編號(hào)和一小時(shí)內(nèi)行駛距離的數(shù)值)。

(4) 與全班分享排序結(jié)果和排序方法。 (根據(jù)同時(shí),移動(dòng)距離遠(yuǎn),移動(dòng)方式快。)

(5)總結(jié):六種交通工具全部鍛煉1小時(shí)(同一時(shí)間),鍛煉距離遠(yuǎn),鍛煉快; 運(yùn)動(dòng)距離短,運(yùn)動(dòng)速度慢。

2.探索活動(dòng)2:

(1)兩個(gè)朋友聽(tīng)口令,同時(shí)沿直線從不同地方出發(fā),看到第二個(gè)口令時(shí)同時(shí)停下。 確保鍛煉相同的時(shí)間。

(2)為了減少連接距離,行走時(shí)膝蓋與腳趾相連。

(3)用軟尺測(cè)量練習(xí)的距離,記錄在中學(xué)生活動(dòng)手冊(cè)中。

(4)小組合作探索比較運(yùn)動(dòng)速度的結(jié)果。

(5) 總結(jié):不同地點(diǎn),同時(shí)起停,運(yùn)動(dòng)距離遠(yuǎn),運(yùn)動(dòng)快; 移動(dòng)距離短,移動(dòng)速度慢。

3.探索活動(dòng)3:

(1) 顯示兩個(gè)朋友從不同起點(diǎn)出發(fā)的照片,而不是同時(shí)出發(fā)的照片。

(2) 問(wèn)題:兩個(gè)朋友從不同的起點(diǎn)、不同的時(shí)間開(kāi)始,可以比較一下運(yùn)動(dòng)的速度嗎? 如何比較他們的移動(dòng)速度?

(3)中學(xué)生發(fā)表意見(jiàn)。 (預(yù)設(shè) 1:是;確保兩個(gè)朋友都鍛煉 10 秒。預(yù)設(shè) 2:否;因?yàn)闀r(shí)間會(huì)不同。)

(4)全班不斷補(bǔ)充搭建:用秒表,小伙伴們分工合作,反復(fù)測(cè)量同一時(shí)間段內(nèi)兩個(gè)小伙伴沿著卷尺直線行走的距離,記錄數(shù)據(jù),然后比較。

(5) 中學(xué)生分組實(shí)驗(yàn)。

(6)中學(xué)生交流,實(shí)驗(yàn)推理。

3. 討論:總結(jié)(默認(rèn)2分鐘)

1. 問(wèn)題:通過(guò)明天的學(xué)習(xí),你能回答如何同時(shí)比較物體的速度嗎?

2、引導(dǎo)中學(xué)生歸納:當(dāng)物體同時(shí)移動(dòng)時(shí),比較移動(dòng)的距離。 距離越遠(yuǎn)移動(dòng)速度越快,距離越短移動(dòng)速度越慢。

4.擴(kuò)容(默認(rèn)5分鐘)

1、在“追跑”游戲中,說(shuō)和聽(tīng)口令,同時(shí)開(kāi)始和停止,游戲結(jié)果有幾種情況? 在不同的情況下,如何比較判斷運(yùn)動(dòng)的快慢?

2. 借助物體運(yùn)動(dòng)的時(shí)間和距離,比較物體運(yùn)動(dòng)的快慢。 比較走路、騎自行車(chē)、坐汽車(chē)、坐火車(chē)、坐客機(jī),哪種方式移動(dòng)速度更快,再增加難度,比較蝸牛爬行的速度。

六、活動(dòng)指南使用說(shuō)明

1.探索活動(dòng)1的記錄,將六輛車(chē)的數(shù)量和一小時(shí)內(nèi)行駛的距離按從快到慢的順序填入表中。

2. 搜索活動(dòng)2和3的記錄,在對(duì)應(yīng)的條紋中填入快慢兩個(gè)朋友的名字、運(yùn)動(dòng)所用時(shí)間和運(yùn)動(dòng)距離,并在其中填入比較后的推斷最后一行。

7.工作設(shè)計(jì)

1、觀看100米賽跑時(shí),觀眾感覺(jué)后面跑的運(yùn)動(dòng)員跑得更快,因?yàn)榍懊媾艿氖牵ǎ?span style="display:none">Zfz物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

A.運(yùn)行距離短

B、跑長(zhǎng)距離

C、運(yùn)行時(shí)間短

2、同一時(shí)間運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)距離為(),運(yùn)動(dòng)速度快; the of is (), and the is ().