在教學(xué)工作者的實際教學(xué)活動中,精心設(shè)計教學(xué)設(shè)計是十分必要的。 教學(xué)設(shè)計是通過對如何實現(xiàn)教學(xué)目標(biāo)做出創(chuàng)造性決策,從而解決“怎么教”的問題進行規(guī)劃和安排。 好的教學(xué)設(shè)計是什么樣的? 以下是小編收集整理的《牛頓第一定理》教學(xué)設(shè)計模板,希望對大家有所幫助。

《牛頓第一定理》教學(xué)設(shè)計1

【學(xué)業(yè)情況分析】

在中學(xué)階段的學(xué)習(xí)中,中學(xué)生似乎不僅對“慣性和質(zhì)量”問題沒有專門的學(xué)習(xí),而且對這部分的其他知識也有一個大概的了解,而且只知道亞里士多德的觀點觀點總是錯的,我只知道伽利略做了一個理想的實驗,得出了牛頓第一定理。 通過本課的學(xué)習(xí),首先要在已有認(rèn)識的基礎(chǔ)上,糾正一些片面的、不恰當(dāng)?shù)恼J(rèn)識,進一步促進和提高對有關(guān)問題的認(rèn)識。 其次,通過小組合作和討論,引導(dǎo)中學(xué)生重現(xiàn)伽利略斜面實驗的過程,讓中學(xué)生深刻感受伽利略偉大的科學(xué)方法和思維過程。

【教學(xué)目標(biāo)】

知識與技能:

1、通過幾位科學(xué)家的理解,讓中學(xué)生了解運動與力的關(guān)系的歷史發(fā)展過程

2、通過對牛頓第一定理的進一步理解,中學(xué)生將知道什么是慣性,理解質(zhì)量是物體慣性的量度,并正確解釋慣性現(xiàn)象

過程與方法:

1、通過伽利略理想實驗,對中學(xué)生進行科學(xué)方法論教育

2、通過小組實驗的探究過程,使中學(xué)生理解牛頓第一定理的內(nèi)容和意義

3、通過對生活中慣性現(xiàn)象的講解,培養(yǎng)中學(xué)生靈活運用所學(xué)??知識解決問題的能力。

情感心態(tài)價值觀:

1、通過了解發(fā)現(xiàn)牛頓第一定理的歷史過程,培養(yǎng)中學(xué)生辯證看待問題的能力,培養(yǎng)中學(xué)生敢于堅持真理、不迷信權(quán)威的科學(xué)探究精神.

2.培養(yǎng)中學(xué)生的觀察能力、具體思維能力、應(yīng)用定理解決實際問題的能力和客觀公正評價事物的能力

【教學(xué)重點】

一、科學(xué)思想的建構(gòu)過程

2. 牛頓第一運動定律,慣性

【教學(xué)難點】

正確理解牛頓第一運動定律、慣性和理想實驗

【教學(xué)用品】

自制教具、多媒體講義

【教學(xué)過程】

教學(xué)

關(guān)聯(lián)

班主任活動

中學(xué)生活動

設(shè)計方案

精彩入場

播放短片引導(dǎo)中學(xué)生思考問題

中學(xué)生通過觀看視頻思考物體的運動是否需要用力來維持?

通過生活中的例子,激發(fā)中學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣

指導(dǎo)經(jīng)驗

1.《牛頓第一定理》教學(xué)設(shè)計采用不同的方法推動卡車,引導(dǎo)中學(xué)生觀察現(xiàn)象,分析原因

2、引導(dǎo)中學(xué)生思考球上升高度和移動距離的可能原因

3. 為中學(xué)生提供實驗設(shè)備,指導(dǎo)中學(xué)生進行實驗設(shè)計:探究影響小球上升高度和移動距離的外在誘因

4、組織中學(xué)生展示自己的實驗設(shè)計方案

中學(xué)生分組實驗牛頓第一定律教學(xué)內(nèi)容,體驗實驗過程,分析總結(jié)實驗現(xiàn)象產(chǎn)生的原因

積極思考,大膽猜測

中學(xué)生分組設(shè)計實驗方案并得出正確的實驗推論

總結(jié)實驗現(xiàn)象及其形成原因

通過中學(xué)生的親身體驗,理解力與運動的關(guān)系

通過猜測培養(yǎng)中學(xué)生積極探索自然科學(xué)的精神

通過實驗方案的設(shè)計,培養(yǎng)中學(xué)生的分組合作能力,通過設(shè)計方案的論證,培養(yǎng)中學(xué)生的動手能力

中學(xué)生分組討論總結(jié)

閱讀教學(xué),思考笛卡爾對力與運動關(guān)系的理解

分組討論

積極思考并暢所欲言

思考問題并列舉生活中的例子

談科學(xué)家的研究過程培養(yǎng)中學(xué)生總結(jié)能力

從閱讀課本中培養(yǎng)中學(xué)生的閱讀能力

通過慣性學(xué)習(xí)讓中學(xué)生感受到化學(xué)知識就在身邊

培訓(xùn)達標(biāo)

引導(dǎo)中學(xué)生借助慣性知識思考以下問題:

1. 你怎么能把打火機的泡沫球扔到天花板上?

2、混合米粒和碎紙用什么方法分離?

中學(xué)生思考討論,分組完成實驗任務(wù),思考如何借助慣性知識解釋實驗現(xiàn)象

培養(yǎng)中學(xué)生用所學(xué)知識解決生活中的實際問題,做到“學(xué)以致用”,培養(yǎng)中學(xué)生解決實際問題的能力

課堂總結(jié)

1.牛頓第一定理:

2.牛頓第一定理的意義

3. 慣性及其應(yīng)用

復(fù)習(xí)探究過程以及您在本課中學(xué)到的內(nèi)容。

復(fù)習(xí)知識,加深印象,有助于引導(dǎo)中學(xué)生養(yǎng)成自我反省的習(xí)慣。

擴張

一位在美國的游客想來中國。 他設(shè)想將自己吊在空中的一個大氣球里。 因為月球自轉(zhuǎn),他在天上停留幾個小時就可以到達中國。 你認(rèn)為這可能嗎? 為什么?

積極思考,課后討論

培養(yǎng)中學(xué)生運用所學(xué)知識解釋實驗現(xiàn)象的能力,將所學(xué)知識延伸到課外。

《牛頓第一定理》教學(xué)設(shè)計2

一、教學(xué)目標(biāo)

【知識技能】

知道牛頓第一定理,用常識理解伽利略理想實驗的推理過程,知道什么是慣性,用慣性來解釋生活中常見的現(xiàn)象,知道慣性與質(zhì)量的關(guān)系。

【過程與方法】

通過斜車實驗,增強了觀察能力和動手能力,通過實驗分析初步形成了科學(xué)的思維方式(分析、歸納、推理)。

【情感心態(tài)與價值觀】

在科研過程中體驗成功的喜悅,學(xué)會分工合作,增強團結(jié)協(xié)作能力,感受科學(xué)探究的辛酸與酸甜苦辣,感受科學(xué)就在我們身邊。

2.教學(xué)重、難

【鑰匙】

正確認(rèn)識牛頓運動和慣性第一定理,體驗科學(xué)思想的建構(gòu)過程。

【困難】

1、澄清“力是維持物體運動的原因”的觀點是錯誤的。

2、闡明斜面實驗的全過程。

3、牛頓第一定理是通過斜面實驗分析比較得出的。

三、教學(xué)過程

鏈接一:導(dǎo)出新課程

班主任設(shè)計了兩個實驗。 問一個問題:

1、如何讓文具盒(文具盒)動起來?

2. 如果你停止用力推動會怎樣?

欺騙中學(xué)生:化學(xué)物質(zhì)有壓力就會運動,沒有壓力就會停止。

得出謬論:物體的運動必須靠力來維持。

班主任實驗示范:把一輛貨車推到桌子上,撤掉推力,貨車不會馬上停下來。

得出一個推論:物體的運動不需要力來維持。

觀察中學(xué)生的表情,呈現(xiàn)亞里士多德和伽利略兩種截然不同的觀點,激發(fā)中學(xué)生的探究興趣牛頓第一定律教學(xué)內(nèi)容,活躍課堂氣氛,引出明天的題目“牛頓第一定理”。

第二場:新課講座

表達了古人對運動的認(rèn)識和伽利略對運動的看法。

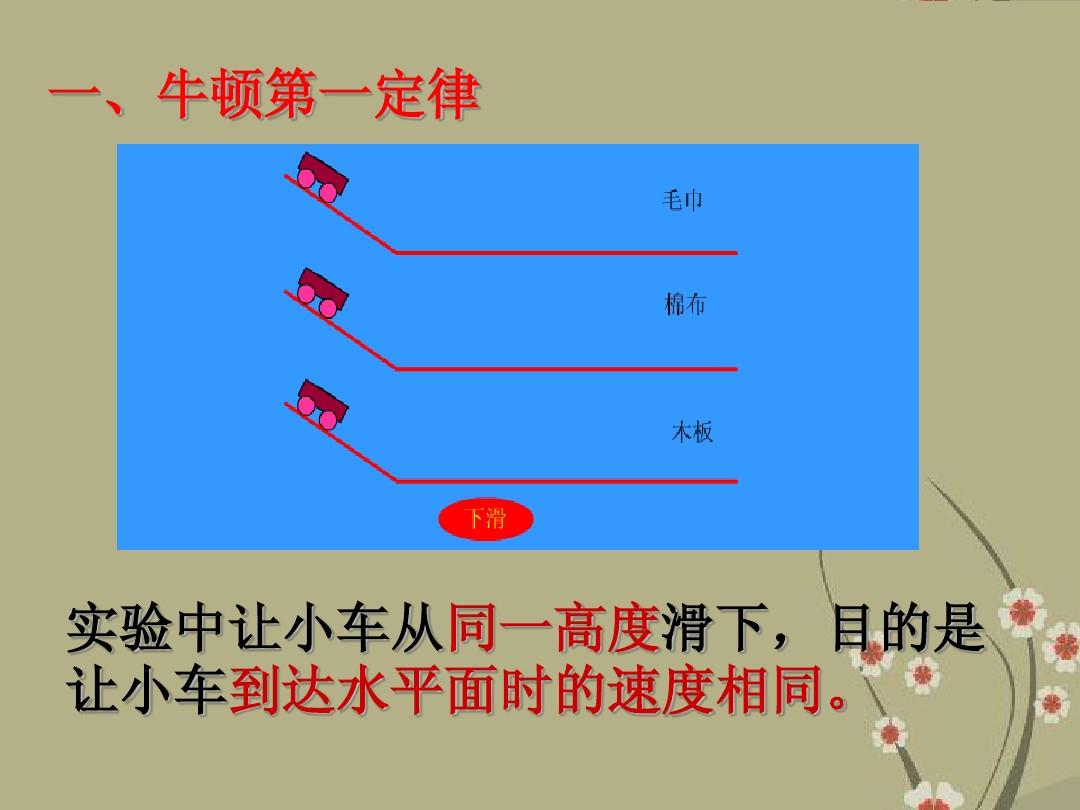

演示實驗:“阻力對物體運動的影響”。

(1)將麻布鋪在水平木板上,讓貨車從靜止?fàn)顟B(tài)從坡頂滑下,讓小伙伴們觀察貨車在木板上滑出的距離。

(2)把木板上的麻布拿掉,讓小車從坡頂再滑下來,讓朋友觀察小車在木板上滑的距離。

問題:為什么兩次實驗都讓卡車在坡頂從靜止?fàn)顟B(tài)滑下?

答案:讓卡車以同樣的速度滑到坡底。

總結(jié)實驗現(xiàn)象:小車阻力增大,向前滑行的距離變大。

推理:如果物體遇到的阻力為零,則速度不會降低,物體將永遠(yuǎn)勻速運動。

敘述牛頓總結(jié)了伽利略等人的研究成果,得出了牛頓第一定理。

指出牛頓第一定理雖然建立在大量經(jīng)驗事實的基礎(chǔ)上,但卻是通過推理概括出來的定理。

問題:牛頓第一定理包含幾部分知識,小組討論,班主任總結(jié)牛頓第一定理由三部分組成:

(1) 物體在不受力時總是保持勻速運動狀態(tài)或靜止?fàn)顟B(tài)。

(2)物體具有保持勻速直線運動狀態(tài)的性質(zhì),稱為慣性。

(3)物體運動狀態(tài)的改變需要外力。

通過一系列的提問和引導(dǎo),介紹慣性的概念,說明慣性只與質(zhì)量有關(guān),并列舉生活中使用慣性的例子。

第三步:鞏固提升

請教朋友 牛頓第一定理從幾個方面討論了力與運動的關(guān)系? 運動狀態(tài)有哪些變化?

中學(xué)生根據(jù)本課所學(xué)知識點作答。

第 4 節(jié):總結(jié)作業(yè)

總結(jié):以問題的形式對題目進行總結(jié),梳理本課的知識點。

作業(yè):回顧伽利略斜面實驗的完整設(shè)計過程,同時觀察生活中利用慣性的例子。

《牛頓第一定理》教學(xué)設(shè)計3

【教學(xué)目標(biāo)】

1、知識技能:了解牛頓第一定理; 了解慣性的概念和應(yīng)用。

2、過程與方法:認(rèn)識伽利略理想的實驗技術(shù); 通過活動體驗任何物體都具有慣性。

3.情緒。 心理。 價值觀:通過將所學(xué)知識應(yīng)用到生產(chǎn)中。 在生活實踐中,科學(xué)品味近在咫尺,強化了STS的要求。

【教學(xué)重點難點】

1.了解牛頓第一定理; 了解慣性的概念和應(yīng)用。

2. 將所學(xué)應(yīng)用到生產(chǎn)中。 在日常生活實踐中,懂科學(xué)就在身邊。

【教學(xué)過程】

1.審核導(dǎo)出

師生互動探索新知識

1.力的作用是什么?

2、世界上所有的物體都存在,絕對不動的物體是不存在的。

老師解釋:

1. 力與運動關(guān)系研究的歷史回顧。

2.探索力與運動關(guān)系的實驗:伽利略的理想實驗

3.牛頓第一定理的內(nèi)容

問題準(zhǔn)備內(nèi)容:

請注意引導(dǎo)和運動之間可能存在的關(guān)系,從而得出本章所學(xué)的內(nèi)容。

引導(dǎo)中學(xué)生閱讀課本,觀察四幅圖,思考物體最終停止的原因。

二、說明及注意事項

閱讀課本,重溫亞里士多德2000多年前的觀點。

介紹300年前伽利略對力和運動的探索和他的理想實驗。

比較亞里士多德和伽利略觀點的差異,設(shè)計實驗探索推論。

要求預(yù)習(xí)課本,注意探究的方式,明確探究實驗的目的。 樂器。 步。 方案準(zhǔn)備好后,由班主任進行實驗演示,注意引導(dǎo)中學(xué)生觀察實驗現(xiàn)象,同時記錄實驗現(xiàn)象和數(shù)據(jù),明確實驗中的注意事項。 歸納總結(jié)實驗現(xiàn)象,得出實驗推論。

所有物體除非受到外力作用,否則將始終保持靜止或勻速直線運動狀態(tài)。 指出“所有對象”、“不受外力”、“始終保持”和“或”的含義。

適當(dāng)?shù)难a充練習(xí)。 回憶以前學(xué)過的知識,積極回答老師提出的問題,明確所要學(xué)習(xí)的對象。 鞏固之前所學(xué)的知識。

按照要求觀察課本中的圖形,分析物體最終停止的原因。 了解科學(xué)家對力和運動的研究歷程,感受人們對真理的不懈追求,樹立努力學(xué)習(xí)的信心。 熟悉伽利略的理想實驗。

闡明研究實驗的目的。 樂器。 步。 進一步準(zhǔn)備和探索問題的方法和步驟。 找出實驗的注意事項。 仔細(xì)觀察實驗現(xiàn)象,積極思考,記錄實驗現(xiàn)象和數(shù)據(jù)。 討論實驗現(xiàn)象,進行歸納總結(jié),得出實驗推論。

闡明定理的內(nèi)容,分析定理的要點,闡明定理的適用范圍和條件。

【牛頓第一定理教學(xué)設(shè)計模板】相關(guān)文章:

一、牛頓第一定理教學(xué)設(shè)計

二、牛頓第一定理教學(xué)設(shè)計

三、《牛頓第一定理》教學(xué)設(shè)計

四、《牛頓第一定理》教學(xué)設(shè)計

五、牛頓第一定理教學(xué)設(shè)計

6.《牛頓第一定理》教學(xué)設(shè)計實例

七、中學(xué)數(shù)學(xué)《牛頓第一定理》教學(xué)設(shè)計

8. 牛頓第一定理研究案例設(shè)計

9.《牛頓第一定理》講義草稿模板