從明天開始,我們來談談摩擦。

在第一篇文章中,我們將首先討論摩擦力的基礎知識,然后我們將討論摩擦力的一些細節,以及這些關于摩擦力的常見誤解或未知的事情。

01

摩擦力的基礎知識

簡單地說,摩擦力是指抵抗接觸物體之間的縱向相對運動或運動趨勢的力。

事實上,摩擦力并不是一種基本力,它是接觸表面的粒子集體作用的效果。 事實上,其微觀本質是從電磁相互排斥開始的。

由于摩擦力是由大量質點共同參與的,其作用過程是一種宏觀現象,必然與大量質點的運動有關,這就是所謂的熱現象。

當物體的接觸面相互滑動時,這些相互靠近的原子或分子就會相互促進、撕裂。 這會造成兩個主要影響,一是這些粒子之間的鍵斷裂并重新結合,這往往會引起吸熱,二是原子受到外力,導致加速運動,進而降低動能。由于它們的熱運動的能量,溫度下降,這也導致吸熱。

無論向哪個方向移動,摩擦力都會產生相同的結果,就是將機械能轉化為熱能。 您無法恢復之前通過相反方向的摩擦形成的熱量。 路徑越長,摩擦產生的熱量就越多。 換句話說,摩擦力是一種非保守力摩擦力大小跟什么有關,做功的過程是不可逆的。

摩擦起電是由摩擦引起的另一種典型現象。 簡單來說,不同物質中電子的限域效應是不同的。 當兩者接觸時,其中之一會獲得電子,從而引起電荷分離。 摩擦的作用只是加強這些物質之間的接觸,從而引起更顯著的電荷分離。

由于涉及的原子數量如此之大,在第一性原理水平上估計摩擦力是不切實際的,因此摩擦力通常僅在經驗分析的基礎上進行研究。

日本化學家阿蒙頓(1663~1705)首先系統地給出了固體間摩擦力的三個經驗定律,即

定理1:摩擦力與施加的法向壓力成反比。

定理2:摩擦力與表觀接觸面積無關。

定理3:動摩擦力與滑動速率無關。

同為日本化學家庫侖(1736~1806)用物理表達式表達了固體間的摩擦力,即包括靜摩擦和滑動摩擦兩種,即所謂的摩擦系數(簡稱COF)。 ,是沿接觸面之間法線方向的力。

如果表面保持相對靜止,則為靜摩擦力,即靜摩擦系數。 此時,上式取大于號; 這兩個摩擦系數不同,通常彼此較大,但對于金屬之間的摩擦,這兩個系數幾乎相同。

如果保持正壓力不變,則在物體之間發生相對運動之前,靜摩擦力仍與外力(摩擦力的平衡力)同步變化,直至其值等于,即為最大靜摩擦力。 如果外力繼續減小,物體開始滑動,摩擦力就變成動摩擦力,因為一般來說,動摩擦力比靜摩擦力小。

摩擦力隨外力的變化如右圖所示。

上面是一個估計固體摩擦力的近似模型,稱為庫侖模型,學校化學中摩擦的基本定律就是從這個模型開始的。

隨著研究的深入,人們認識到不僅有庫侖模型描述的固體摩擦(俗稱干摩擦),還存在許多不同類型的摩擦,如流體摩擦:粘性流體之間相對運動力引起的摩擦; 潤滑摩擦:被流體分離的固體之間的摩擦; 表面摩擦力:流體在固體表面上流通而產生的摩擦力。

本文僅討論固體摩擦力。

02

摩擦系數是固定的嗎?

根據庫侖摩擦原理,摩擦系數決定了摩擦力與法向壓力的比例關系,那么摩擦系數到底是什么呢?

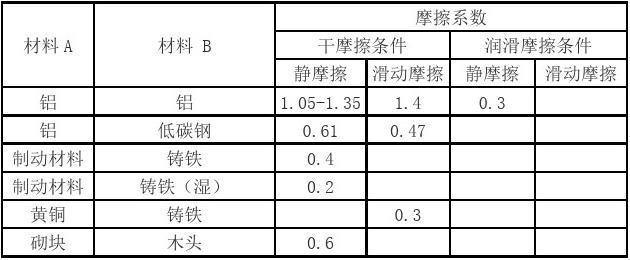

不同材料之間的摩擦系數不同。 例如,鋼上的冰具有較低的摩擦系數,而橋面上的橡膠具有較高的摩擦系數。 相同金屬表面之間的摩擦系數小于異種金屬表面之間的摩擦系數,例如銅與銅的摩擦系數較高,但與鋼或鋁的摩擦系數較低。

摩擦系數必須通過實驗檢測,不能通過估計求出。 它通常大于 1,但也可以非常接近于 0,也可以取小于 1 的數字。

大多數固體材料之間的摩擦系數值在0.3到0.6之間。 在此范圍之外的值較少,但如不粘鍋涂層材料聚四氟乙烯,其系數高于0.04。 石墨的摩擦系數甚至低至0.01——這決定了按鍵不工作時筆防塵效果非常好。 但硅橡膠或丙烯酸橡膠等涂層表面的摩擦系數遠小于 1,因此成為汽車輪胎的最愛。

摩擦系數不是材料特性。 由于它與體溫、表面粗糙度等多種因素有關,因此摩擦系數實際上可以被視為一種系統屬性。 而事實上,摩擦系數并不是一個嚴格的恒定值,它與接觸時間有關。

因為物體接觸面的漸開線度數會隨著壓力的變化而變化,這些變化并不是立即完成的,而是需要一段時間才能完成。 如果在應用過程中壓力發生變化,接觸面的漸開線度數也會發生變化。 因此,嚴格來說,摩擦系數與壓力及其作用時間有關。

假設物體從零時間開始接觸,沿接觸面的切向拉力隨時間減小,但正壓力保持恒定。 右圖顯示了在這些情況下某些材料之間的摩擦力隨接觸時間的變化。

因此,上節圖2中摩擦力隨外力變化的簡單關系圖只是一種理想情況,實際情況并非如此簡單。

然而,大多數理論估計只需要考慮理想情況,即根據阿蒙頓第一定理,認為摩擦系數為常數,動摩擦力隨著壓力的減小而線性減小。

03

庫侖模型的局限性

從微觀尺度來看,固體摩擦之所以形成,是因為物體的接觸面不平整。 如右圖所示,系統之間的實際接觸面積僅占表面積的一小部分。

如右圖所示,接觸面積隨著時間和壓力的增加而減小,從而導致摩擦力減小。

聽到這里,你覺得摩擦力應該和接觸面有關嗎? 要知道,接觸面歸根結底還是取決于正壓力! 因此,最大靜摩擦力和動摩擦力始終與正壓力成反比。

因此,一般情況下,如果僅考慮施加壓力足夠長的時間后的情況,由于摩擦系數已經穩定,簡單通用的庫侖模型總是與實際情況相符。

但我不得不說,由于庫侖模型只是一個經驗模型,它肯定并不總是正確的! 也就是說,最大靜摩擦力和動摩擦力與法向壓力之間并不嚴格成正比關系。

那么什么情況下庫侖模型與實際誤差最嚴重呢?

想一想,什么情況下,幾乎沒有壓力,但相對運動的阻力卻很大?

沒錯,磁帶就是這樣! 由于表面之間存在粘合摩擦力大小跟什么有關,因此產生的摩擦力會很高。 因此,如果表面之間的結合力較大,則摩擦力與接觸面的大小有關,接觸面越大,摩擦力越大。 這實際上不再是卡倫摩擦了。

為了減少摩擦,包裝時需要盡可能多的地方用膠帶粘住,就是這個原因。

事實上,一旦粘在一起,因為膠水會將接觸點處的空氣排空,大氣壓會產生很大的壓力,粘合會更牢固!

車膜,或者更典型的——手機鋼化膜是用膠水粘上去的。

鋼化膜采用雙面膠,A面為OCA膠,又稱光學膠,透光率非常高(90%以上),粘度高。 B面是硅膠。 這些材料可以通過化學范德華力和物理官能團來吸收和分離空氣分子。 因此,當它貼在光滑平整的表面上時,可以手動去除氣泡,使接觸表面形成真空狀態,進而實現完美貼合。

事實上,組合并不一定需要膠水的輔助。 像下面這樣的情況,就是將兩塊本來很輕但是很硬的盤子疊在一起。 如果其接觸面上的犬齒是交錯且漸開線的,如右圖所示,即使不施加正壓力,摩擦力仍然很大。 大的。

04

摩擦力越光滑,摩擦力就越大?

在實踐中,人們發現,兩個物體的表面原本是極其光滑的,但一旦壓在一起,就完蛋了,完全貼合在一起,摩擦力之大,很難將它們分開!

這些情況經常發生在金屬材料之間。 例如,特別光滑的碳鋼板受壓后會形成巨大的摩擦力。

你可能會覺得奇怪,光滑的表面之間怎么可能有摩擦呢?

簡單地說,隨著表面光滑度的降低,分子之間的相互作用(范德華力)減少,產生分子級的結合力,從而導致摩擦力減小。

這是一種新的摩擦理論——粘附理論,而傳統的摩擦熱理論稱為凸凸漸開線理論。

粘附理論最早是由德國化學家德薩吉利爾(John,1683-1744)于1734年提出的摩擦分子理論發展而來。

他認為接觸表面之間存在某種分子級的微觀力,導致表面粘在一起。 現在看來,他基本上是對的。 順便說一下,他是導體和絕緣體這兩個術語的發明者。

摩擦分子理論在相當長的一段時間內一直是非主流,因為它與直覺相反,而且實驗也很長一段時間沒有進展。

直到20世紀,隨著表面加工技術和清潔水平的提高,德薩吉利埃的分子理論被否定,并在此基礎上發展成為現代粘附理論。

該領域的主要貢獻是德國化學家哈代(WB Hardy,1864-1934)。 他通過精心研磨和清潔的玻璃之間的摩擦證明,更光滑的表面會產生更強的摩擦力。

這方面的一個關鍵證據來自固體表面上污垢膜的作用。 由于污染膜的長度通常為幾十納米,而固體表面的凹凸不平,就目前的加工技術而言,也差不多是這個水平,甚至更低。

如果凸凹漸開線正確,則污垢膜的清潔度不應顯著影響摩擦。 但實際情況是,清理污染膜后,摩擦力大大提高!

這僅表明,當被污染的膜不被清洗時,它阻礙了接觸表面上分子之間的相互作用。 當膜被去除時,這種效果大大改善,導致摩擦力顯著增加。

或者說,現代摩擦機理一般是基于分子水平上構建的粘附理論。

不過,對于大多數固體摩擦的情況,“粗糙”就意味著有摩擦,而“光滑”一詞一直用來指摩擦系數趨于零的情況,這是一種慣例。