20世紀(jì)初,量子熱學(xué)剝開(kāi)長(zhǎng)久以來(lái)困惑數(shù)學(xué)學(xué)界的烏云,橫空出世,從根本上改變了人們對(duì)微觀世界的理解。歷經(jīng)百年,它除了成為數(shù)學(xué)、化學(xué)、天文、生命等學(xué)科在內(nèi)的整個(gè)現(xiàn)代自然科學(xué)的支柱,并且推動(dòng)了一系列現(xiàn)代科技的發(fā)展。

現(xiàn)現(xiàn)在,盡管“量子”這個(gè)名詞在普通大眾的視野中印見(jiàn)頻繁,但它神秘的面紗卻鮮為人揭。

國(guó)際量子信息實(shí)驗(yàn)領(lǐng)域開(kāi)拓者之一、著名數(shù)學(xué)學(xué)家、中國(guó)科大學(xué)教授潘建偉,帶我們品位量子熱學(xué)、量子信息科學(xué)中深刻而豐富的化學(xué)內(nèi)涵,及其在現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)中發(fā)揮的重要作用。

和許多求知若渴的化學(xué)學(xué)家一樣,潘教授對(duì)量子熱學(xué)的鉆研,源于對(duì)精典與量子熱學(xué)背后數(shù)學(xué)內(nèi)涵的深入思索。

眾所周知,在精典數(shù)學(xué)中,一旦了解了一個(gè)粒子的初始狀態(tài),其未來(lái)的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)原理上都是可以被精確預(yù)言的。

這么,如今發(fā)生的一切風(fēng)波,雖然從宇宙大爆燃伊始就全都被決定了,既然這么,個(gè)人的努力還有意義嗎?

對(duì)待這些機(jī)械決定論的觀點(diǎn),霍金有過(guò)一個(gè)特別有趣的評(píng)價(jià):雖然相信一切都是上天注定的人,在過(guò)馬路時(shí)也會(huì)左右看,以免被車撞死。

而量子熱學(xué)的誕生,革新了我們對(duì)世界的認(rèn)識(shí)——世界本質(zhì)上是帶有隨機(jī)性的。

這些對(duì)世界全新的認(rèn)識(shí),早年間在數(shù)學(xué)學(xué)界引起了巨大的爭(zhēng)辯,愛(ài)因斯坦曾指責(zé):上帝是不擲色子的,他覺(jué)得這些隨機(jī)性的背后應(yīng)當(dāng)由更基本的確定性支配。

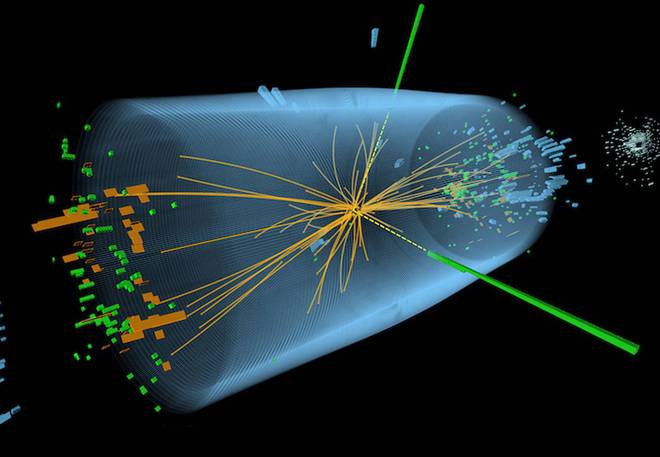

圖1

與精典世界中所有物體都處于確定的狀態(tài)不同,在量子世界中,物體可以處于不同狀態(tài)的疊加。

一個(gè)為人熟知的思想實(shí)驗(yàn)是薛定諤的貓,量子世界中的貓可以處在又死又活的疊加狀態(tài)(圖1),直至外界對(duì)它進(jìn)行觀測(cè),這個(gè)疊加態(tài)就會(huì)塌縮到精典的狀態(tài),死貓或則活貓。

量子世界中容許疊加狀態(tài)存在的特點(diǎn),造成了好多與精典化學(xué)不同的結(jié)果。

比如在精典世界中,我們可以通過(guò)檢測(cè)一個(gè)物體獲得它的全部信息,并進(jìn)行克隆。但量子熱學(xué)告訴我們,對(duì)未知量子態(tài)的檢測(cè)會(huì)擾動(dòng)其初始狀態(tài),致使未能獲得原件的全部信息,致使單個(gè)未知的量子態(tài)未能被精確克隆,而這也是量子密碼安全性的基礎(chǔ)。

除此之外,量子熱學(xué)的革命還促使了包括計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)、GPS等諸多現(xiàn)代技術(shù)的發(fā)展。

隨著科技的進(jìn)步,現(xiàn)代信息技術(shù)的發(fā)展面臨著許多困局問(wèn)題。

首先,網(wǎng)路信息安全面臨嚴(yán)重的恐嚇。傳統(tǒng)信息安全依賴于加密算法,而加密算法的安全性依賴于估算復(fù)雜度,隨著估算能力的提高,這種算法在原理上就會(huì)被破解。

據(jù)悉,估算能力的發(fā)展也遇見(jiàn)了困局。發(fā)展算力的傳統(tǒng)方法主要是降低晶體管的集成度,但這最終會(huì)促使晶體管的規(guī)格步入亞納米尺度,量子隧穿效應(yīng)將顯露,以至于精典的電路原理不再適用,但是隨著集成度的下降,煤耗也會(huì)更加巨大。

圖2

經(jīng)過(guò)百年的發(fā)展,量子熱學(xué)早已為解決這種問(wèn)題做好了充足的打算,這主要依賴于量子熱學(xué)中疊加與糾纏這兩個(gè)基本性質(zhì)。

與一個(gè)粒子可以處在疊加狀態(tài)類似,兩個(gè)粒子也可以共同組成疊加狀態(tài),而糾纏態(tài)正是一種特殊的疊加態(tài)。

對(duì)于兩只處于特定糾纏態(tài)(圖2)的貓,一旦看到其中一只是活的,另一只會(huì)馬上塌縮到活的狀態(tài)量子通訊潘,不論相隔多遠(yuǎn)。愛(ài)因斯坦稱這些現(xiàn)象為:遙遠(yuǎn)地點(diǎn)之間的奇特互動(dòng)。

當(dāng)時(shí)對(duì)這些現(xiàn)象的理解,眾說(shuō)紛紜。愛(ài)因斯坦覺(jué)得,假如對(duì)一個(gè)粒子沒(méi)有引起任何影響卻還能精確預(yù)言它的狀態(tài),這么這個(gè)數(shù)學(xué)量的值一定是預(yù)先確定好的,與是否執(zhí)行檢測(cè)無(wú)關(guān)。

這些觀點(diǎn)被稱為定域?qū)嵲谡摚c此相對(duì)的還有另一種闡釋:?jiǎn)蝹€(gè)粒子的化學(xué)量在檢測(cè)之前并沒(méi)有確定的值,只有在檢測(cè)的時(shí)侯,能夠決定它的狀態(tài)。

這兩種觀點(diǎn)在當(dāng)時(shí)的實(shí)驗(yàn)中并不能彰顯出差異,直至1964年,化學(xué)學(xué)家貝爾提出了知名的貝爾不方程,表明這兩種觀點(diǎn)可以在實(shí)驗(yàn)上被分辨,雖然這么,對(duì)不方程的完美檢驗(yàn)還仍然有待實(shí)驗(yàn)的深化。

在不斷設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)精確驗(yàn)證貝爾不方程的過(guò)程中,科學(xué)家漸漸發(fā)展出了一套精確調(diào)控糾纏粒子技術(shù),這種新技術(shù)的發(fā)展帶來(lái)了第二次量子革命量子通訊潘,直接促進(jìn)了量子通訊、量子估算、量子精密檢測(cè)等領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展。

圖3

在量子通訊方面,第一項(xiàng)比較成熟的研究是量子秘鑰分發(fā)(圖3)。

在傳輸秘鑰的過(guò)程中,由量子熱學(xué)的基本原理保證,監(jiān)聽(tīng)者不可能在通信者不知情的情況下?lián)屪呋驈?fù)制秘鑰,這就保證了秘鑰分發(fā)在原理上是絕對(duì)安全的。

另一種有趣的研究叫量子隱型傳態(tài),借助兩粒子之間的糾纏,可以實(shí)現(xiàn)量子態(tài)在兩地間的傳輸,而這也是建立量子計(jì)算機(jī)的基礎(chǔ)之一。

由于量子比特可以處在疊加態(tài)的這些特點(diǎn),促使量子估算的估算能力隨可操縱的量子比特?cái)?shù)呈指數(shù)下降,所以理論上它可以突破精典計(jì)算機(jī)算力的困局,這對(duì)大數(shù)據(jù)、人工智能、氣象預(yù)報(bào)和抗生素設(shè)計(jì)等領(lǐng)域還會(huì)起到促進(jìn)的作用。

有了理論研究的基礎(chǔ)以后,怎樣把理論成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)應(yīng)用同樣也面臨著很大的挑戰(zhàn)。

比如,盡管量子通訊在理論上是安全的,但在現(xiàn)實(shí)條件下,并不能保證光源或偵測(cè)器按預(yù)期完美地工作,這樣一來(lái)可能造成存在安全性的漏洞被監(jiān)聽(tīng)者借助。

另外,因?yàn)楣饫w的固有耗損會(huì)隨著傳輸距離指數(shù)下降,致使現(xiàn)實(shí)中遠(yuǎn)距離傳輸量子比特顯得異常困難。

這種困局直至近日才被克服,到目前為止早已可以比較放心地覺(jué)得,現(xiàn)實(shí)條件下量子通訊系統(tǒng)的安全性早已迫近理論的預(yù)期。

為了使量子通訊技術(shù)更具實(shí)用性,其通訊距離還須要被進(jìn)一步擴(kuò)充,潘建偉團(tuán)隊(duì)采用了基于可信中繼的遠(yuǎn)距離量子通訊技術(shù),于2017年完善了總長(zhǎng)2000余公里的城際光纖量子通訊干線“京滬干線”。

圖4

潘教授介紹,可信量子中繼技術(shù)并不是解決遠(yuǎn)距離通訊的終極方案,她們提出一套自由空間的量子通訊方案,在研究中攻破了許多技術(shù)難關(guān),通過(guò)不懈的努力,最終于2016年8月成功發(fā)射了“墨子號(hào)”量子科學(xué)實(shí)驗(yàn)衛(wèi)星(圖4)。

帶著科學(xué)任務(wù)的“墨子號(hào)”衛(wèi)星從上天伊始,就不斷地給地面?zhèn)鱽?lái)喜訊:千公里級(jí)量子秘鑰分發(fā)的速度相較于同距離地光纖,被提升了20個(gè)數(shù)目級(jí);千公里級(jí)地星量子隱型傳態(tài)得以實(shí)現(xiàn)。隨即她們又和多國(guó)合作,完成了洲際量子通訊實(shí)驗(yàn)。

馬不停蹄,潘建偉團(tuán)隊(duì)于2020年又實(shí)現(xiàn)了基于糾纏的量子秘鑰分發(fā)實(shí)驗(yàn),原理上可以做到,雖然衛(wèi)星為別人控制,也能獲得安全的秘鑰。這必將實(shí)現(xiàn)所有密碼學(xué)者千年來(lái)的夢(mèng)想,做到密碼不可被破譯。

除此之外,相關(guān)技術(shù)還可以拿來(lái)檢驗(yàn)引力的量子化問(wèn)題,并早已得到了一些初步的結(jié)果。

對(duì)于下一代量子通訊衛(wèi)星方案,潘建偉教授介紹,不僅低軌衛(wèi)星網(wǎng)路之外,還可以發(fā)射中高軌道的衛(wèi)星,這樣既能滿足機(jī)要部門業(yè)務(wù)化運(yùn)行的需求,又能完善覆蓋全球、全天時(shí)的工作空間量子通訊網(wǎng)。

據(jù)悉,對(duì)量子估算發(fā)展的規(guī)劃,潘建偉教授也做了簡(jiǎn)略的介紹。

第一階段,預(yù)期實(shí)現(xiàn)對(duì)若干問(wèn)題的估算能力,趕超傳統(tǒng)的超級(jí)計(jì)算機(jī);第二階段,實(shí)現(xiàn)專用的量子模擬機(jī),以闡明若干精典計(jì)算機(jī)難以勝任的復(fù)雜化學(xué)系統(tǒng)的規(guī)律;第三階段,造出可編程的通用量子計(jì)算機(jī)。

目前,我國(guó)在光、超導(dǎo)、超冷原子量子估算實(shí)驗(yàn)等方面都取得了巨大的研究進(jìn)展。

未來(lái),潘教授還預(yù)期建立一套完整的天地一體的廣域量子通訊網(wǎng)路技術(shù)體系來(lái)服務(wù)國(guó)家信息安全,建立超高精度的空間光鐘來(lái)偵測(cè)引力紅移與不同頻段的引力波,結(jié)合登月計(jì)劃實(shí)現(xiàn)地月之間的量子糾纏分發(fā)等。