(一)教材地位和作用“生物膜的流動鑲嵌模型”是人教版小學生物《必修一》第四章第2節的內容。中學生在學完“第1節物質跨膜運輸的實例”等知識后,大多數的中學生對“生物膜到底是哪些樣的呢?”產生了興趣,可以說之前的知識可為本部份的學習埋下了伏筆。同時本節內容又為后面學習“第3節物質跨膜運輸的方法”等知識的學習打下基礎,起到了承上啟下的作用。(二)教學目標(二)教學目標(1)知識目標:通過剖析科學家構建生物膜模型的過程,闡明科學發覺的通常規律。理解并識記流動鑲嵌模型的內容。(2)能力目標:培養中學生剖析、質疑、探究、合作交流的能力。學習精典研究的科學方式細胞膜的流動鑲嵌模型,即“現象—問題—假說—設計實驗檢驗假說—獲得推論”的研究方式。(3)情感目標:生物膜結構的研究是立足于生物膜的功能特性舉辦的,樹立生物結構與功能相適應的生物學辯證觀點。正確認識科學技術在科學研究中所起的作用。(三)教學重點、難點(三)教學重點、難點重點:生物膜的的探究歷程。流動鑲嵌模型的內容。難點:生物膜的的探究歷程及流動鑲嵌模型的內應用“結構決定功能”原理思索有關生物學現象。確立根據:本部份知識的學習,應用了科學的實驗設計程序,內容涉及到微觀領域,比較具象。

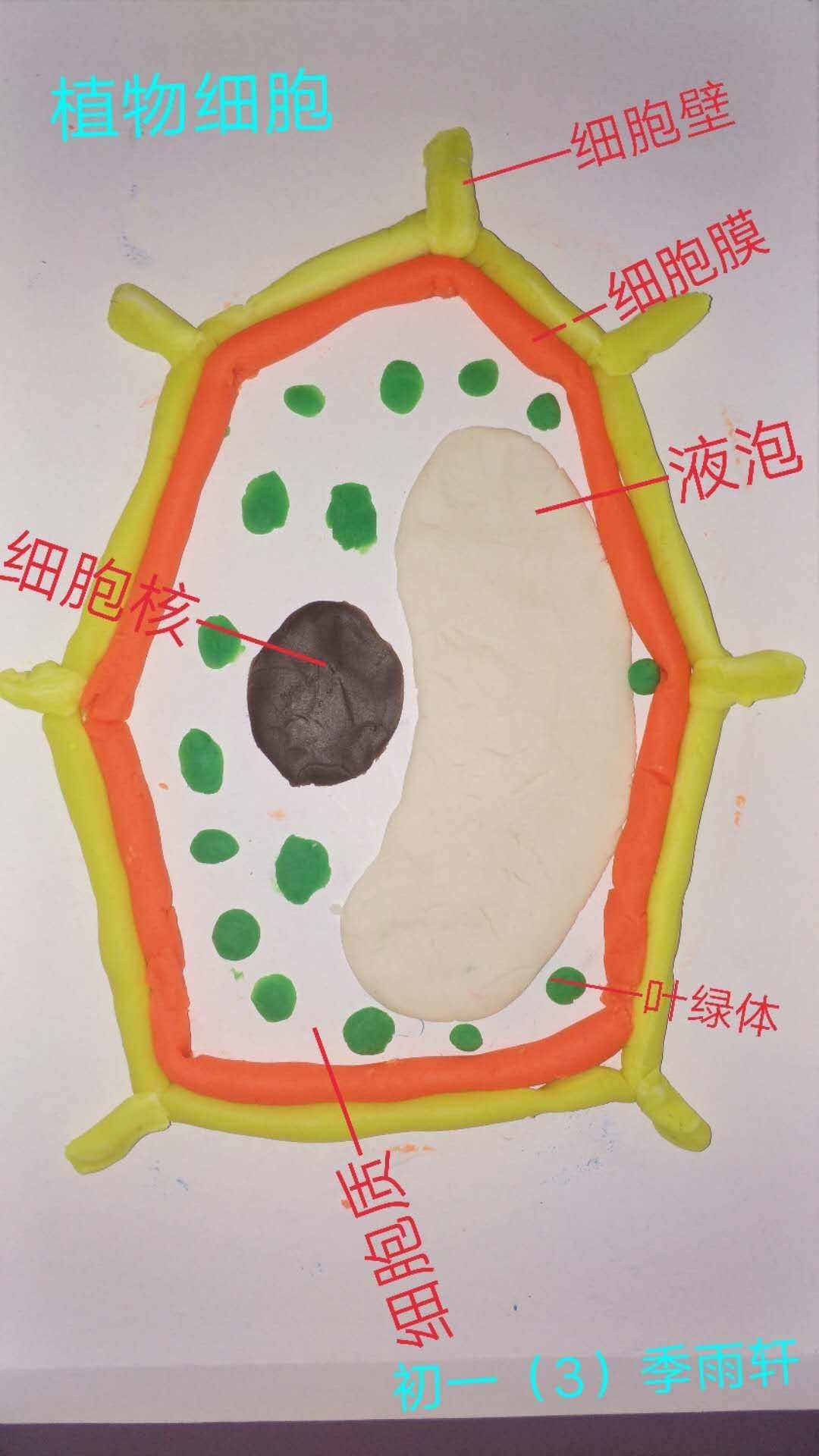

在應用生物學原理來思索問題等方面,中學生還需進一步培養科學思維的習慣。突破方式:借助投影儀的直觀性,通過關鍵問題的層層設疑,引導中學生自己剖析,得出推論。(一)學情剖析中學生早已具備了第1節跨膜運輸的實例等基礎知識,為新知識的學習奠定了認知基礎,思維的目的性、連續性和邏輯性也已初步構建,但還很不健全。(二)教法和學法(二)教法和學法教法:為了培養小學中學生的科學思維和科學探究能力的方式等生物學素質,本課以“自主探究法”為設計理念,在課堂教學的不同階段采用不同的教學方式,如啟發式、分組討論法、歸納法等方式。充分體現班主任于“教”的主導作用和中學生于“學”的主體地位。通過設疑指責,引導中學生觀察、分析并得出推論,使中學生在積極參與的基礎上加強科學思維,提升科學探究能力。學法:良好的學習方式是學習成功的必要條件。結合本節課內容,班主任應指導中學生以自學法、討論法、歸納法進行探究式的學習,在班主任的指導下,中學生通過有目的、有選擇的閱讀,通過課堂峰會的積極討論,通過對生物膜模型的建構,使中學生主動地參與到學習中,同時培養了中學生的動手能力、合作精神。(一)新課導出中學生在第三章的學習中以前制做真核細胞的三維模型,當時就碰到過用哪些材料作細胞膜的問題,本節課從這個問題出發,借助教材中的“問題剖析”欄目,三種材料,哪種作細胞膜?中學生通過討論都會認識到構建細胞膜的結構模型,必須從結構與功能相適應。

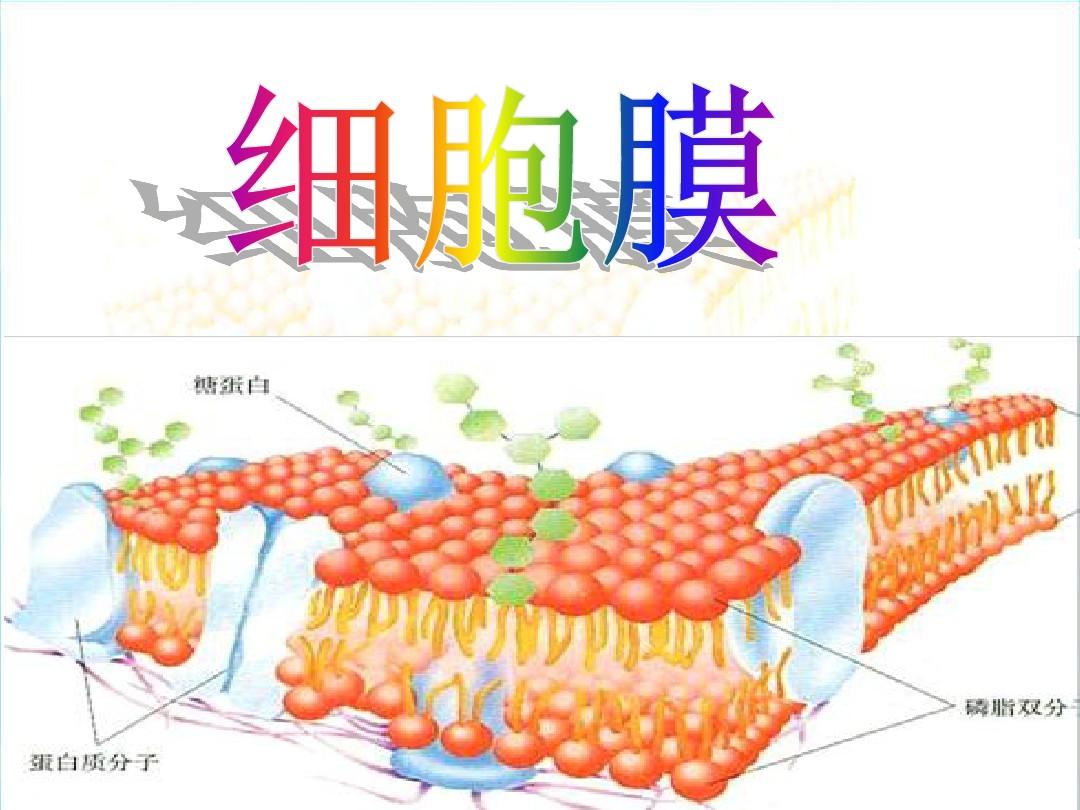

細胞膜究竟具有如何的結構,能夠使它具有一定的功能呢?有更好的材料嗎?中學生更廣泛調動已有的知識和生活經驗,進行更深入的思索。設計意圖:調動中學生已有的知識和經驗,迸發中學生的探究欲望。(二)傳授新知(二)傳授新知1、科學家探究的歷程:設計問題串,剖析科學家探求生物膜結構的過程。通過設計問題串,引導中學生一步一步地剖析科學家的實驗和推論,如同親歷科學家探求的歷程,使中學生自然而然地接受流動鑲嵌模型的理論。時間時間::1919世紀末世紀末年年人物人物:歐文頓(:歐文頓(E..))實驗實驗:用:用多種物質對動物細胞進行上萬多種物質對動物細胞進行上萬透性實驗透性實驗,,發覺細胞膜對不同物質發覺細胞膜對不同物質的私密性是不一樣的:的私密性是不一樣的:凡可以溶于脂類的凡可以溶于脂類的物質,比不溶于脂類的物質更容易通過細物質,比不溶于脂類的物質更容易通過細胞膜步入細胞。胞膜步入細胞。討論討論問題:該實驗可說明哪些?問題:通常說來,要研究某一物質或物體的分子結構首先要弄清其物理組成成份。為什么E.不用物理剖析方式去弄清細胞膜的物理成份?時間:20世紀初實驗:采用喂奶植物的紅細胞,經過特殊處理使細胞發生溶血現象,一些物質溶出,再將溶出細胞外的物質去除,即可得到純凈的細胞膜(又稱血影).物理剖析表明:膜的成份主要是脂類和蛋白質討論討論問題:該實驗說明了哪些?問題:在此實驗中為何要選用紅細胞膜來進行剖析?時間:時間:年年人物:法國科學家人物:法國科學家和和實驗:用乙醇從人的紅細胞中提取脂類細胞膜的流動鑲嵌模型,實驗:用乙醇從人的紅細胞中提取脂類,在空氣在空氣——水界面上鋪成水界面上鋪成雙層分子雙層分子。

發覺展。發覺展開層后的脂雙層面積是紅細胞的表面積的開層后的脂雙層面積是紅細胞的表面積的22提出假說:提出假說:細胞膜中的磷脂是單層的細胞膜中的磷脂是單層的討論討論問題:細胞膜中的脂類為何會排列為連續兩層呢?細胞膜中的磷脂分子會排列成如何兩層呢?時間:時間:年年人物:羅伯特森(人物:羅伯特森(J.D..D.)實驗:在電鏡下見到細胞膜清晰的實驗:在電鏡下見到細胞膜清晰的暗暗——亮亮——暗暗的三層結構。的三層結構。討論討論時間:時間:年年人物:人物:等等實驗:將人和鼠的細胞表原液蛋白分別用實驗:將人和鼠的細胞表原液蛋白分別用不同的螢光標記后,讓兩種細胞融合,雜不同的螢光標記后,讓兩種細胞融合,雜交細胞的一半腫脹色螢光、另一半發紅色交細胞的一半腫脹色螢光、另一半發紅色螢光,放置一段時間后發覺兩種螢光抗原螢光,放置一段時間后發覺兩種螢光抗原均勻分布均勻分布提出假說:提出假說:細胞膜具有流動性細胞膜具有流動性討論討論問題:該實驗可表明哪些?討論討論問題細胞膜的基本支架?問題蛋白質分子在磷脂雙分子層上怎么排布的?問題細胞膜的結構特征和功能特征?1919世紀末世紀末,,歐文頓的實驗和結論:膜是由歐文頓的實驗和結論:膜是由組成組成2020世紀初世紀初,,科學家的物理剖析結果科學家的物理剖析結果,,強調膜主要強調膜主要由_______組成;由_______組成;年羅伯特森提出的年羅伯特森提出的““三明治披薩””結構模型:所結構模型:所有生物膜都由有生物膜都由三層結構;三層結構;年年,,熒光標記大鼠細胞和人細胞融合實驗螢光標記大鼠細胞和人細胞融合實驗,,強調細胞膜具有強調細胞膜具有年年,,桑格和提出了提出了蛋白質蛋白質蛋白質-脂類-蛋白質蛋白質-脂類-蛋白質流動性流動性尼克森尼克森流動鑲嵌模型流動鑲嵌模型小結1.據研究發覺,尿酸、小分子脂肪酸、維生素D等物質較容易優先通過細胞膜,這是由于(細胞膜上鑲嵌有各類蛋白質分子課堂練習課堂練習2.下述哪一種膜結構能通過生物大分子(內質網膜3.一分子CO從葉肉細胞的線粒體基質中擴散下來,步入一相鄰細胞內質網基質內,共穿過的生物膜層數是(4.細胞膜上與細胞辨識、免疫反應、信息傳遞和血型決定有著密切關系的物理物質是(核苷酸感謝