在課堂上反饋中學生們的自主學習情況,從互動課堂中抽取一位中學生的作業,并請那位中學生談談課前預習觀察到的實驗現象及實驗推論,說說自學的收獲。

探究活動1:

宏觀現象和微觀世界

問

關于分子熱運動,朋友們還想了解哪些呢?

想瞧瞧分子的運動情況和分子的樣子。

答

班主任剖析:分子的運動我們暫時未能觀察,但可以先通過顯微鏡觀察微粒的運動,由看得到的宏觀現象來推測構成物質的分子情況。

打開央館虛擬實驗3D演示視頻《用顯微鏡觀察微粒的運動》。通過信息化技術,模擬真實實驗中微粒的運動情況,并追蹤三個運動微粒,同步詮釋微粒的運動軌跡。

請一位中學生分享觀察到的虛擬實驗現象,發覺由分子構成的微粒在做無規則運動。老師簡單說明微粒做無規則運動的本質緣由,因而得出水分子也在做無規則運動。

接著,提示中學生同樣可以通過構成物質的分子情況來解釋宏觀現象形成的誘因。

問

在二氧化碳擴散實驗中為何把密度大的甲烷二氧化碳置于空氣的下邊呢?

擴散現象是分子無規則運動產生的。假如把密度大的甲烷二氧化碳置于空氣的里面,它會由于重力的作用下沉,和空氣進行混和。但若果把二氧化碳置于下邊,能夠與空氣較為均勻混和,這就說明分子是在做無規則運動。

答

在線監測中學生的學習情況,并依照考題引出一個小實驗——“跳舞”的絲線。將系有一根線繩的金屬圈,浸入在香皂水底,戳破其中一邊的香皂膜,觀察絲線的運動情況。

引導中學生分組實驗,并由一位中學生進行操作展示。實驗中,發覺戳破一邊的香皂膜時,顯著見到絲線會被拉向另一邊。這是由于香皂膜分子存在引力,戳破的一邊對絲線拉力消失,有香皂膜的一邊對絲線有拉力,所以絲線被拉向有香皂膜的一邊。

探究活動2:

“隱形”于生活中的內能

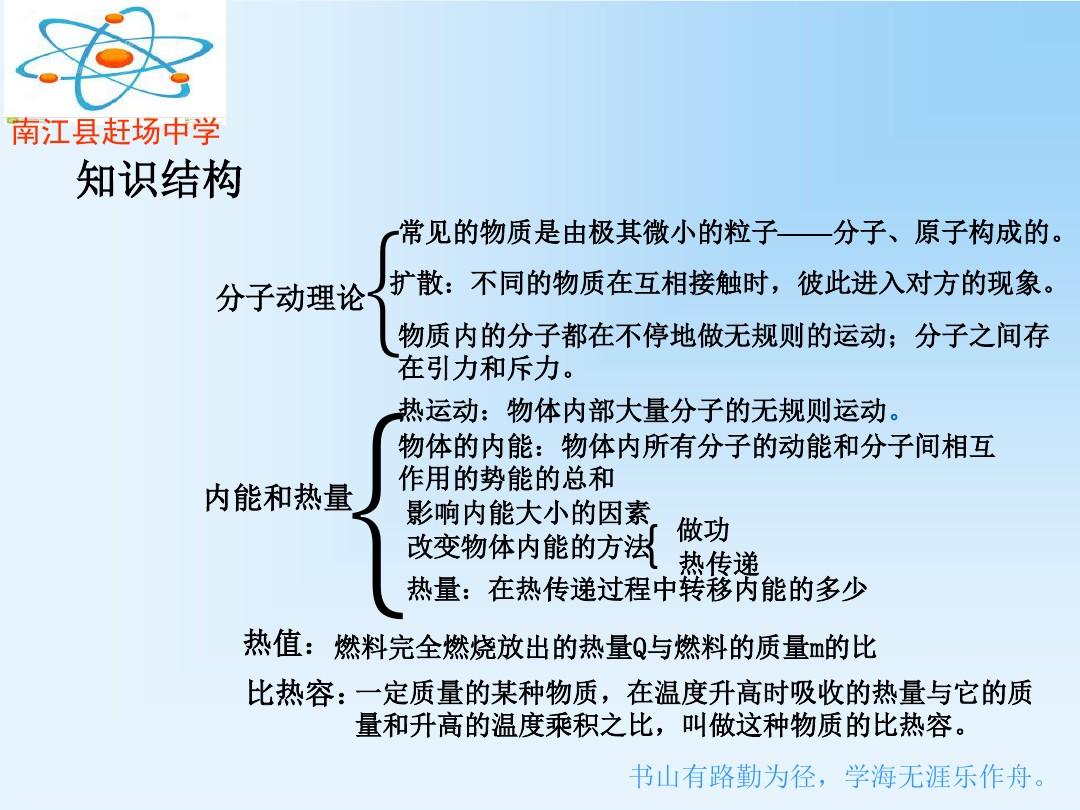

總結分子動理論的基本觀點,并從微觀角度引導中學生回顧內能的相關知識:內能是物體內所有分子做無規則運動的動能和分子勢能的總和。

內能我們難以用肉眼觀察,但可以通過做功和熱傳遞來發覺它的變化。

打開央館虛擬實驗VR仿真交互講義《做功改變物體的內能》,組織中學生進行兩個VR仿真實驗:操作裝有硝化棉的空氣壓縮引火儀、往盛有少量水的密閉玻璃瓶中打氣,探究做功能夠改變物體的內能。

傳統課堂中,這兩個實驗具有一定安全隱患,非常是前者會遭到氣溫、濕度影響,實驗現象不是非常顯著,但在央館虛擬實驗建立的理想環境中,中學生可以安全做實驗,清楚地觀察實驗現象。

問

結合剛才的實驗,思索“做功”改變物體內能的實質是哪些?

做功改變物體內能的實質是能量發生了轉化。第一個實驗中,硝化棉燃燒上去,是由于活塞壓縮二氧化碳做功,機械能轉化為內能,空氣內能減小,氣溫下降,達到硝化棉的燃點。第二個實驗中,玻璃瓶瓶蓋彈開,瓶內出現大量霧氣,說明水蒸汽液化成了小水珠,在這個過程中,二氧化碳膨脹對外做功,二氧化碳的內能轉化為瓶蓋的機械能分子熱運動演示實驗,二氧化碳的內能減低,二氧化碳的氣溫增加。

答

班主任總結:為此,做功可以改變物體的內能,實質是能量發生了轉化。外力對物體做功,物體內能降低;物體對外做功分子熱運動演示實驗,物體內能減低。

探究活動3:

比較不同物質的放熱情況

問

朋友們,“熱傳遞”改變物體內能的實質是哪些?

熱傳遞改變物體內能的實質是能量的轉移。做功和熱傳遞對內能大小的改變是等效的。熱量可以由氣溫高的物體向濕度低的物體傳遞,在熱傳遞的過程中,不同的物質放熱能力不同。

答

班主任總結:數學學中用“比熱容”來反應物質的這一特點。比熱容的定義:單位質量的某種物質氣溫下降(增加)1℃時吸收(放出)的熱量。

引導中學生分組討論,得出可以通過控制變量法和轉換法進行探究比較不同物質放熱的情況。

組織中學生打開央館虛擬實驗3D交互講義《比較不同物質放熱的情況》,在3D器材庫中取相等質量的水和油,進行模擬探究。

實驗完成后,請中學生以小組為單位上臺復現剛才的實驗過程,剖析總結實驗現象、實驗數據及實驗推論。

在這個實驗中,中學生采用了兩種探究方法。

實驗方式1

控制物質質量相同,吸收熱量相同,比較下降的體溫。

實驗推論:相同質量的不同物質,在吸收相同熱量的情況下,誰升溫慢,下降氣溫低,誰放熱能力強,比熱容大;誰升溫快,下降氣溫高,誰放熱能力弱,比熱容小。

實驗技巧2

控制物質質量相同,下降氣溫相同,比較吸收的熱量。

實驗推論:相同質量的不同物質,在下降相同體溫的情況下,誰放熱時間長,吸收熱量多,誰放熱能力強,比熱容大;誰放熱時間短,吸收熱量少,誰放熱能力弱,比熱容小。

最后,播放一則英國向福島核電站注水的新聞,引導中學生運用所學知識解釋這一行為,培養中學生學因而用,解決實際問題的能力。

建構知識體系,完成思維導圖

引導中學生依據所學知識勾畫思維導圖,并請一位中學生分享自己的思維導圖,總結本堂課的學習內容。

教學反省

這堂課是融合了央館虛擬實驗資源的探究備考課。課前,鄭丹老師安排中學生觀看央館虛擬實驗實拍視頻,幫助中學生快速回顧內能重點實驗,為備考課的舉辦打下基礎,培養了中學生的自學能力。

課中,鄭丹老師用4個活動5個實驗串聯全場,舉辦了內能實驗備考的教學,引導中學生回顧了分子動理論的基本觀點,加深了對內能、比熱容知識的理解,還幫助中學生把握了控制變量法、轉換法等科學思維,培養了中學生敢于探究的科學精神。

央館虛擬實驗資源在本堂課上發揮了重要作用,除了突破了時空限制,讓中學生在課前預習中快速回顧重點實驗,還解決了教學中部份實驗操作復雜、耗費時間長,現象觀測難、有安全隱患的問題,為中學生提供了實際操作的機會,提升了備考課的效率,強化了中學生對實驗原理的理解和應用。

專家點評

喬翠蘭

華北師范學院數學大學副院長

這是一節特別精彩的化學課,內容豐富,節奏緊湊,信息化技術在課程中得到了挺好的應用。

課堂教學上,本堂課一直以中學生為主,老師為輔。通過“提出問題—課堂討論—實驗操作—分析數據—得出推論”的形式,引導、幫助、激勵中學生完成實驗的部份探究或整體探究。整節課中學生都在動腦思索、動手實踐、高效學習。

技術應用上,本堂課實現了信息化技術和教學的深度融合。講課老師充分考慮了什么環節該用虛擬資源,什么環節該用真實實驗,虛實結合、虛擬有度。據悉,照相傳屏、在線測試、大數據剖析等信息化教學方法也被多次使用,幫助老師及時把握學情,調整教學策略。

教學目的上,本堂課發揮了化學學科的育人功能,培養了中學生的核心素質。鄭丹老師在課上讓中學生經歷實驗探究全過程,培養了中學生科學的思維觀,整體來說是十分全面的育人。

據悉,本堂課對老師們舉辦化學實驗教學也有兩個啟示。一是老師要做好“搭臺階”的人。以《用顯微鏡觀察微粒的運動》為例,從可見的粒子運動反推不可見的分子運動,中間還是比較復雜的,老師要及時引導中學生思索,多搭幾級臺階,幫助中學生突破難點,更扎實地把握知識。二是老師要合理使用技術。現今炫目技術特別多,但老師一定要選擇性地使用,用得恰到用處。這一點,鄭丹老師就做得非常好。

打開央館虛擬實驗教學服務系統,獲取本堂課的教學視頻、教學設計、課件等更多內容。歡迎老師們登陸體驗!如需試用帳號,可掃碼咨詢:

-END-

供稿:央館虛擬實驗工作組

審核:馮吉兵

二審:周新

微訊號|一師一課()

(工作日8:30-17:00)