本文是當代物理學碩士楊振寧教授于1997年1月17日在香港科學社會促進會和香港中文大學主辦的講座上的演講。講座的主題是“科學工作有風格嗎?” 轉載于香港《21世紀》雜志1997年4月號,共第40期; 也收錄于楊振寧的《黎明集》中。

19世紀物理學的三大最高成就是熱力學、電磁學和統(tǒng)計力學。 其中,統(tǒng)計力學以麥克斯韋(J.,1831-1879)、玻爾茲曼(L.,1844-1905)和W.吉布斯(1839-1903)的工作為基礎。 玻爾茲曼曾經說過①:

音樂家只需聽到幾個音節(jié)就可以識別出莫扎特 ( )、貝多芬 ( ) 或舒伯特 ( ) 的音樂。 同樣,數(shù)學家或物理學家在閱讀幾頁文字后就可以認出柯西、高斯、雅可比、亥姆霍茲或基爾霍夫的工作。

也許有人對他的這段話有疑問:科學研究研究事實,事實就是事實。 會有什么風格呢? 關于這一點我曾有過如下討論②:

讓我們以物理學為例。 物理原理有它的結構,而這個結構有它的美麗和奇妙。 而不同的物理學家對于這種結構的美麗和奇妙有著不同的感受。 。 由于每個人的感受不同,每個工作者都會形成自己獨特的研究方向和研究方法,也就形成了自己的風格。

我今天的發(fā)言就是試圖對上面這段話進行闡述。 我們先從兩位著名物理學家的風格說起。

狄拉克

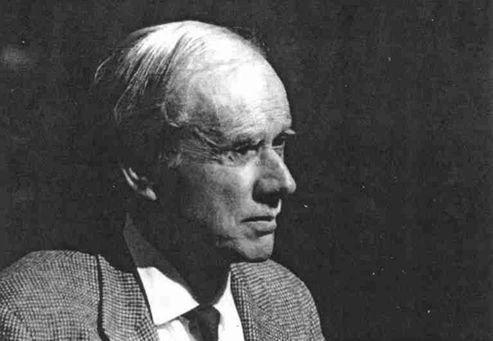

圖1 1969年狄拉克在美國紐約石溪(L.攝)

P.狄拉克(1902-1984)(圖1)是二十世紀偉大的物理學家。 關于他的故事有很多,例如:狄拉克曾在普林斯頓大學演講。 演講結束后,有觀眾站起來說:“我有一個問題,請回答:我不明白如何從式(2)推導出式(5)。” 狄拉克沒有回答,主持人說道:“狄拉克教授,請回答他的問題。” 狄拉克說:“他沒有問問題,只是說了一句話。”

這個故事之所以廣為流傳,是因為它確實描述了狄拉克的一個特點:他話不多,但卻蘊含著簡單、直接、原始的邏輯。

一旦掌握了他無人想到的獨特邏輯,他的文章讀起來就會流暢,就像“秋文不染塵埃”,沒有任何渣滓,直達宇宙的深處和奧秘。

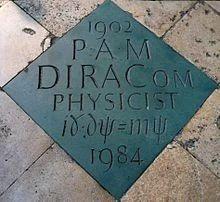

狄拉克最引人注目的作品是 1928 年發(fā)表的兩篇短文,其中他寫下了狄拉克方程 ③:

(pcα + mc2β) ψ= Eψ(D)

狄拉克墓碑上的狄拉克方程

這個簡單的方程是一項驚天動地的成就,也是一個劃時代的里程碑:它為原子和分子結構提供了新的維度和新的極其準確的理解。 沒有這個方程,就不會有今天的原子分子物理和化學。

如果沒有狄拉克引入的概念,就不會有今天醫(yī)院普遍使用的磁共振成像(MRI)技術,但這項技術實際上只是狄拉克方程的一個很小的應用。

狄拉克方程“無中生有,具有開創(chuàng)性”,指出電子為什么有“自旋”,以及為什么“自旋角動量”是二分之一而不是整數(shù)。 任何第一次了解其中奧秘的人,都會不禁驚嘆這是“神來之筆”,是別人想不到的奇妙計劃。

當時最著名的人物海森堡(W.,1901-1976)讀了狄拉克的文章,無法理解狄拉克是如何想出這個神奇的想法的。 1928年5月3日,他給W·泡利(1900)—1958)寫了一封信,描述了他的煩惱④:

為了不繼續(xù)被狄拉克惹惱,我改變了話題,得到了一些結果。

(注:這個結果是另一個重要貢獻:為什么磁鐵是磁鐵。)

雖然狄拉克方程的美妙立刻得到了當時的同事們的認可,但它卻有一個前所未有的特性,叫做“負能量”,這是大家絕對無法接受的。

狄拉克文章發(fā)表后的三年里,關于負能量現(xiàn)象有很多復雜的討論。 最后,狄拉克在1931年大膽提出“反粒子”理論來解釋負能量現(xiàn)象。 這一理論更不被當時的同行所接受,許多半羨慕半嘲諷的故事流傳開來。

直到1932年秋安德森(CD,1905-1991)發(fā)現(xiàn)了電子的反粒子,大家才逐漸認識到反粒子理論是物理學的又一個里程碑。

二十世紀的物理學家中,風格最獨特的就是狄拉克。 我曾經想把他的文章風格寫下來,展示給文史藝術界的朋友們,但我還是不知道怎么寫。

去年,我偶然讀到香港《大公報》大公園專欄的一篇文章,其中引用了高適(700-765)在《回公子》中的一首詩:“靈魂超越萬物,而且性格也超乎尋常。”

我很高興,覺得這兩行詩是描述狄拉克方程和反粒子理論的最好方式:一方面,狄拉克方程確實包羅萬象,用“出”字來形容狄拉克的靈感表現(xiàn)力特別強。

另一方面,在1928年之后的四年里,他不顧玻爾(1985-1962)、海森堡、泡利等當時偉大物理學家的冷嘲熱諷,堅持自己的理論,最終獲得了徹底的勝利。 ,正好符合“品德高尚”。

但什么是“精神”呢? 這兩個詞的字典解釋并不相關。 如果直觀地把“性情”、“性情”、“心意”、“靈魂”、“靈感”、“靈犀”、“圣靈”(鬼)等加起來,它們似乎指的是直接的、原始的、并且未經審查。 想法,而這恰好是狄拉克方程的精神。

恰巧此時我正在和香港中文大學的童元芳博士談論《二十一世紀》1996年6月號錢鎖橋的一篇文章,進而了解到袁弘道(1568- 1610)(以及后來的周作人[1885-1967]、林語堂[1895-1976]等)的靈性理論。

袁宏道稱其弟袁仲道(1570—1623)的詩“神韻獨特,不拘泥于成見”,這也是狄拉克風格的一個特點。 “我拒絕寫作,除非它來自我自己的想法。” 這完美地描述了狄拉克的獨創(chuàng)性!

海森堡

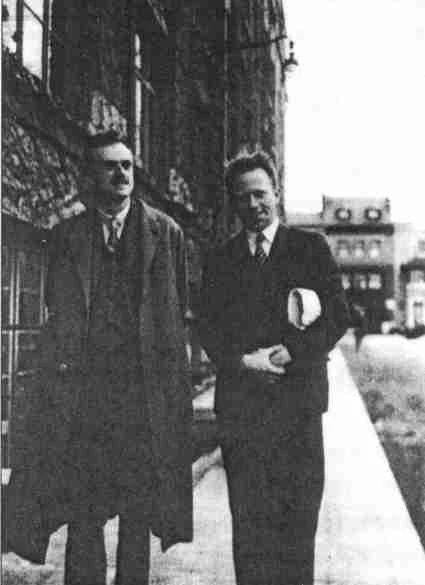

圖 2 海森堡于 1924 年左右在德國哥廷根(最初發(fā)表于 DC , The Life and S of, WH., 1992)。

海森堡(圖2、3)比狄拉克年長一歲,是20世紀另一位偉大的物理學家。 有人認為他比狄拉克稍好一些。 5 他在 1925 年夏天寫了一篇文章,導致了量子力學的發(fā)展。

三十八年后,科學史學家T.庫恩(T. Kuhn,1922-1996)拜訪了他,并談到了他構思這部作品時的情況。 海森堡說道:

爬山的時候,你想爬到某個山峰,但往往到處都是霧……你有地圖,或者其他索引,知道你的目的地,但你還是陷入了霧中。 然后……突然你在短短幾秒鐘內,在霧中隱約看到一些圖像,你說:“哦,這就是我要找的大石頭。”

從那時起,整個情況發(fā)生了變化,因為即使你仍然不知道是否可以到達那塊巨石,但在那一刻你會說:“我知道我現(xiàn)在在哪里,我必須到達那塊巨石,然后只要知道如何前進。”

這段對話生動地描述了海森堡在1925年夏天的摸索進展。要了解當時的氣氛,你必須知道自從玻爾在1913年提出他的原子模型以來,物理學進入了一個非凡的時代:牛頓(I.,1642-1727)力學的基礎已經動搖,但通過使用牛頓力學的一些概念和一些常常無法證明的新假設,可以準確地描述原子結構中的許多奇怪的實驗結果。

奧本海默(JR,1904-1967)⑦這樣描述這個不尋常的時代:

這是一個在實驗室耐心工作的時代,有許多關鍵的實驗和大膽的決定,有許多錯誤的嘗試和不成熟的假設,有認真的通信和倉促的會議,有許多激烈的辯論。 和無情的批評,充滿巧妙的數(shù)學封鎖方法。

對于那些參與其中的人來說,這是一個創(chuàng)新的時代,對宇宙結構的新見解既令人興奮又令人恐懼,這是一段可能永遠不會被完整記錄的歷史。

寫這段歷史需要像寫俄狄浦斯或克倫威爾一樣的寫作能力,但由于所涉及的知識距離日常生活如此遙遠,很難想象任何詩人或歷史學家能夠做到。

圖 3 狄拉克和海森堡于 1930 年左右在美國劍橋(最初發(fā)表于 DC., The Life and S of Heis-, WH, 1992)。

1925年夏天,23歲的海森堡在迷霧中摸索,終于找到了方向,寫下了上述文章。

有人說,這是繼牛頓《原理》之后近三百年來物理學史上影響最深遠的一篇文章。 然而,這篇文章只是為進步創(chuàng)造了一個摸索的方向。 在接下來的兩年里,將通過玻恩(M. Born,1882-1970)、狄拉克、施羅(1887-1961)、玻爾等人和海森堡自己的努力,量子力學的整體結構逐步完成⑧。

量子力學將物理學帶入了一個新時代,并直接影響了二十世紀的工業(yè)發(fā)展。 核能發(fā)電、核武器、激光、半導體元件等都是量子力學的產物。

1927年夏天,尚未結婚的25歲海森堡成為萊比錫大學理論物理系主任。 后來著名的F.布洛赫(1905-1983,核磁共振機制創(chuàng)始人)和E.泰勒(E.,1908-,“氫彈之父”,我在芝加哥大學的博士生導師)都是他的學生。

他喜歡打乒乓球并且很有競爭力。 第一年,他在該部門占據(jù)主導地位。 1928年秋,一位博士后從美國來。 從此,海森堡只能屈居第二。 這位博士后的名字大家都很熟悉:周培源。

所有海森堡的文章都有一個共同的特點:朦朧、不明確、渣,這與狄拉克的文章風格形成鮮明對比。

讀完海森堡的文章,你會驚嘆他的獨創(chuàng)性(),但你會覺得問題還沒有完成或清理,還需要發(fā)展; 而讀完狄拉克的文章后,你也會驚嘆于他的獨創(chuàng)性,但同時又感覺仿佛一切都已到了盡頭,無事可做。

前面提到,狄拉克的文章給人的印象是“舊作不沾塵埃”,但海森堡的文章則完全不同。 兩者對比鮮明、鮮明。 我想不出有什么詩句或成語可以形容海森堡的文章,既能表達他天才的獨創(chuàng)性,又能描述他思想中不清晰、草率、有時看似混亂和摸索的特點。

物理和數(shù)學

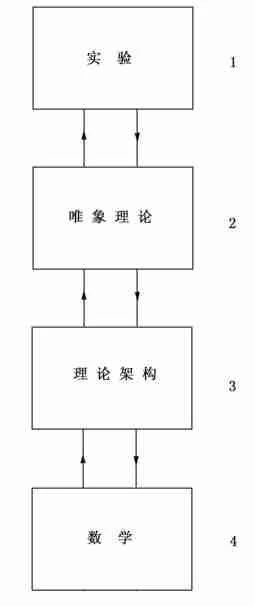

圖 4 物理的三個領域

為什么海森堡和狄拉克的風格如此不同? 主要原因是他們關注的物理內涵不同。

為了解釋這一點,請看一下圖 4 所示的物理學的三個部門及其關系: 唯象理論 ( ) (2) 是實驗 (1) 和理論框架 (3) 之間的研究。 (1)和(2)結合起來就是實驗物理,(2)和(3)結合起來就是理論物理,理論物理的語言是數(shù)學。

物理學的發(fā)展通常是從實驗(1)開始的,即從對現(xiàn)象的研究開始的。

關于這個發(fā)展過程,我們可以舉出很多大大小小的例子。 我們首先以牛頓力學的歷史為例。 第谷·布拉赫 (Tycho Brahe,1546-1601) 是一位實驗天體物理學家,其活動領域為 (1)。

他對行星軌道進行了精確的觀測。 后來,開普勒(J.,1571-1630)仔細分析了第谷的數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)了著名的開普勒三定律。 這就是現(xiàn)象學理論(2)。 最后,牛頓創(chuàng)建了以開普勒三定律為基礎的牛頓力學和萬有引力理論。 這就是理論框架(3)。

再舉一個例子:通過十八世紀末十九世紀初的許多電學和磁學實驗(1),安培(A. Ampère,1775-1836)和法拉第(M.,1791-1867)和其他人發(fā)展了一些現(xiàn)象學理論(2)。 最后,麥克斯韋將其歸納為著名的麥克斯韋方程組(即電磁方程),進而進入理論框架(3)的范疇。

另一個例子:十九世紀下半葉的許多實驗著作(1)導致了1900年普朗克(M.,1858-1947)的現(xiàn)象學理論(2)。 然后通過愛因斯坦(A.,1879-1955)的文章和上面提到的玻爾的工作有一些重要的發(fā)展,但這些仍然是現(xiàn)象學理論(2)。 最后,通過量子力學的出現(xiàn),進入理論框架(3)的范疇。

海森堡和狄拉克的工作重點關注圖 4 中的哪些領域? 狄拉克最重要的貢獻就是上面提到的狄拉克方程。 海森堡最重要的貢獻是海森堡方程9,它是量子力學的基礎:

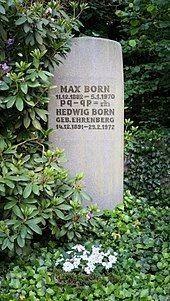

交換關系pq-qp=-i?實際上是玻恩首先發(fā)現(xiàn)的物理學家森堡,所以這個方程被刻在玻恩的墓碑上。

這兩個方程都是理論框架(3)中的前沿貢獻,都達到了物理學的最高境界。 然而,這兩個方程的寫法卻完全不同:海森堡受到他對實驗結果(1)和現(xiàn)象學理論(2)的理解的啟發(fā),然后通過探索得出了交換關系。

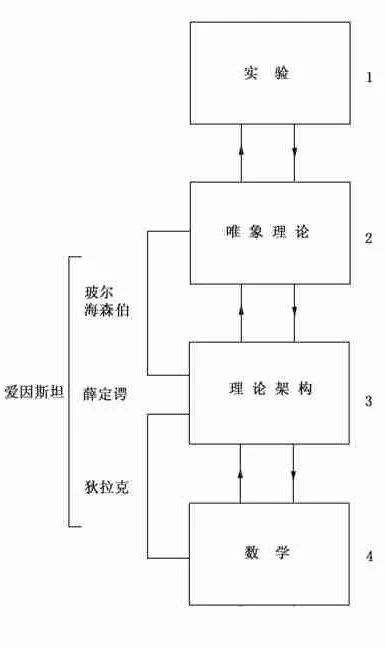

狄拉克受到他對數(shù)學之美的直覺欣賞的啟發(fā) (4),這導致他天才地寫出了他的方程。 他們兩人的喜好和關注點不同,所以工作的領域也不同,如圖5所示(這張圖也標明了玻爾、薛定諤和愛因斯坦的研究領域。愛因斯坦興趣廣泛,領域也很多。,來自(2)到(3)到(4),他們都做出了劃時代的貢獻)。

圖5 20世紀幾位物理學家的研究領域

海森堡從實驗(1)和現(xiàn)象學理論(2)開始:實驗和現(xiàn)象學理論豐富多彩、復雜,所以他要探索、猶豫、再嘗試,所以他的文章也給讀者一種不知道、感覺浮渣。

狄拉克從他對數(shù)學的啟發(fā)出發(fā):數(shù)學的最高境界是結構之美和簡單邏輯之美。 因此,他的文章也給讀者一種“秋水不染”的感覺。

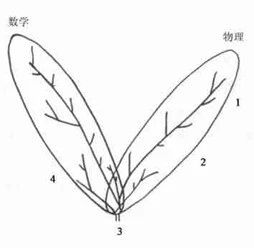

讓我補充一些關于數(shù)學和物理之間的關系。 我曾把兩者的關系表述為兩片葉子在莖處重疊(圖6)。 重疊的地方同時也是兩者的根源和源泉。

例如,微分方程、偏微分方程、希爾伯特空間、黎曼幾何和纖維束等都是今天雙方共享的基本概念。 這是一個令人驚訝的事實,因為首先提出這些想法的物理學家和數(shù)學家遵循了完全不同的道路、完全不同的傳統(tǒng)。

為什么他們會通過不同的路徑到達同一個目的地? 今天我們還沒有一個好的答案,恐怕永遠也不會有,因為這個答案必然涉及宇宙學、知識論、宗教信仰等難題。

必須指出的是,在重疊的地方,雖然基本概念驚人地相同,但重疊的地方并不多,只占很小的一部分。

例如,實驗(1)和現(xiàn)象學理論(2)并不在重疊區(qū)域內,大多數(shù)數(shù)學工作也在重疊區(qū)域之外。 另外值得注意的是,即使在重疊的領域,雖然物理和數(shù)學的基本概念是相同的,但兩者的價值觀和傳統(tǒng)卻完全不同,其發(fā)展的活力也遵循著不同的干脈,如如圖6所示。

圖6 二葉圖

年輕的朋友經常問我應該學習物理還是數(shù)學。 我的答案是,這取決于你在哪個領域有更高的判斷力以及對美和奇跡的更大熱愛。 愛因斯坦曾討論過他晚年選擇物理學的原因(1949年)。 他說⑩:

在數(shù)學領域,我沒有足夠的直覺來區(qū)分哪些研究是真正重要的,哪些只是不重要的問題。 在物理領域,我很快學會了如何找到需要解決的基本問題。

年輕人在面臨選擇未來方向時,必須對自己的喜好和判斷能力有一個正確的自我評估。

美容與物理

物理學從表層到深層從(1)到(2)再到(3)發(fā)展。 表面具有表面結構和表面美感。 例如,彩虹和霓虹燈是每個人都可以看到的極其美麗的表面現(xiàn)象。

實驗人員測量后發(fā)現(xiàn),彩虹是一個42°的弧形,外面是紅色,里面是紫色; 霓虹燈是一條50°的弧線,里面是紅色,外面是紫外線。 這個準確的定律增加了實驗工作者對自然現(xiàn)象之美的認識,這是第一步。

對現(xiàn)象學理論(2)的進一步研究使物理學家了解到,這42°和50°可以通過太陽光在水滴中的折射和反射來計算。 這種理解展現(xiàn)出更深層次的美。

進一步的研究將導致對折射和反射現(xiàn)象本身的更深入的理解,這可以從包羅萬象的麥克斯韋方程中推導出來,這顯示了極其深刻的理論框架的美妙(3)。

牛頓運動方程、麥克斯韋方程、愛因斯坦狹義相對論和廣義相對論方程、狄拉克方程、海森堡方程和其他五六個方程是物理學理論架構的支柱,提煉了幾個世紀的實驗工作(1)和現(xiàn)象學理論的本質(2)已達到科學研究的最高境界。

他們用極其簡潔的數(shù)學語言寫出了物理世界的基本結構。 可以說,它們是造物主的詩篇。

這些方程與詩歌還有另一個共同點:它們的內涵常常具有隨著物理學的發(fā)展而完全出乎意料的新含義。

舉兩個例子:上面提到的麥克斯韋方程組,寫于19世紀中葉,通過本世紀初愛因斯坦的工作表現(xiàn)出了高度的對稱性,并且這種對稱性逐漸發(fā)展成為最重要的中心對稱性之一。物理學的思想。

另一個例子是狄拉克方程,它最初被數(shù)學家完全忽視。 如今,狄拉克流形(Dirac)已成為數(shù)學家們熱門研究的新課題。 研究物理的人們在理解了這些富有詩意的方程式的含義后,對它們的美的感受既直接又非常復雜。

他們的極度專注和包羅萬象的性格也許可以用 W. Blake (1757-1827)? 的不朽名言來描述:

一粒一粒看世界

沙子和野外

握在手掌上

一個小時后

他們的巨大影響可以用 A. Pope (1688-1744)? 的名言來形容:

法律隱藏在黑夜之中:上帝說,就這樣吧! 一切都很輕松。

但這些還不夠,還不足以充分表達研究物理的人面對這些方程之美時的感受。 缺少的似乎是崇高之美、靈魂之美、宗教之美,最后是哥特式教堂的建筑師們想要歌頌的崇高之美。 終極之美。

評論

①參見 E.Broda 編著(Oxbow Pres,1983),23。

②楊振寧:《四十年讀書與教學》(香港:三聯(lián)書店,1985),第116頁。

③此式中,p為動量物理學家森堡,c為光速(=300, 000公里每秒),m為電子質量,E為能量,Ψ為波函數(shù)。 這些都是當時每個人都熟悉的概念。 α和β是Di 拉克提出的新思想非常簡單,但卻極具影響力,在物理和數(shù)學上都發(fā)揮著超級作用。

④譯自A. Pais, Bound (Pres, 1986), 348。 海森堡是當時最受狄拉克方程困擾的物理學家,因為他是這個領域的偉大專家:玻爾在1913年首先提出了它,他發(fā)現(xiàn)了量子數(shù)的概念,都是整數(shù)。 后來,1921年,還不到20歲的學生海森堡大膽提出了量子數(shù)為12的可能性。1925年,兩位年輕的荷蘭物理學家提出了量子數(shù)12,該數(shù)被解釋為自旋角動量。 這些發(fā)展都是現(xiàn)象學理論(2)。 他們得到了很多與實驗(1)極其一致的結果,并且非常成功。 然而,它們仍然只是拼湊在一起的理論。 狄拉克方程并非如此。 非常漂亮地解釋了為什么自旋角動量必須是12。 由此我們不難理解,當天才海森堡看到狄拉克方程時,他一定是在贊嘆的同時感到高度困擾。

⑤ 諾貝爾獎委員會似乎持有這樣的觀點:海森堡獨自獲得了1932年的諾貝爾獎,而狄拉克和薛定諤共同獲得了1933年的諾貝爾獎。

⑥ 譯自 A.Pais,《Niels Bohr's Times》(出版社,1991 年),276。

⑦譯自 JR 和 (The Reith 1953, Simon and S, 1954)。 引文的最后一句說,荷馬(古希臘詩人)和卡萊爾(T.,1795-1881)都害怕無能。

⑧繼海森堡的文章之后,幾個月之內就有了博恩和喬丹(P., 1902 - 1980)的文章以及博恩、海森堡和喬丹的文章。 這三篇文章全世界都知道。 “一人篇”、“兩人篇”、“三人篇”共同建立了量子力學的數(shù)學結構。 狄拉克和薛定諤也從其他方面建立了同樣的結構。 但這個數(shù)學結構的物理意義一時還不清楚。 1927年,海森堡的“測不準原理”和玻爾的“互補原理”建立了量子力學物理意義的“哥本哈根解釋”。

⑨事實上,海森堡寫不出(H)。 當時他沒有足夠的數(shù)學知識。 (H)最先出現(xiàn)在注⑧提到的二人制文章和三人制文章中。

⑩摘自愛因斯坦《筆記》,原文可見Phi-,ed.PA,Open Court,Ⅲ。 (1949)。

?陳志凡教授譯文(見其所著《時空之海》[臺北:遠東書局,1996年],第47頁)如下:

一粒沙里有一個世界

花叢中有一片天堂

將無限握在手中

永恒不只是一剎那的時間

?我的翻譯如下:

自然及其法則被黑暗所隱藏:

上帝說,讓牛頓來吧! 一切都變得明亮了。