自制教具在《牛頓第一定理》教學中的應用摘要:中學生學習《牛頓第一定理》的困難在于從生活經驗中得到的一種被現象掩藏了本質的錯誤觀念,怎么解決這個問題,在教學中突破該難點,伽里略的斜面實驗的成功演示是解決該問題的關鍵。為了充分發揮演示實驗在教學中的作用,講課時結合實驗室資源自制便捷使用、易于操作、效果顯著的斜面實驗的教具是突破教學重、難點的關鍵。關鍵詞:牛頓第一定理;自制教具;斜面實驗《牛頓第一定理》是小學數學選修一第四章第一節的內容,牛頓第一定理闡明了運動和力的關系,是牛頓數學學的基石,熱學的第一原理,它破不僅歷時兩千年以來亞里士多德的錯誤,改變了人類的自然觀和世界觀,本身還包含著重、慣性和參考系的科學概念,是數學學理論的支柱和基石。在教學中,不能把它看作牛頓第二定理的特殊情況,它意在引導中學生了解科學的發覺和發展。作為一節規律課的教學,教學有一定的難度,如何把這樣一節規律課上好?怎么充分調動中學生的積極性?本人在悉心打算并上了該課后,關于自制教具在本節課的應用有一些思索。中學生學習牛頓第一定理的困難在于從生活經驗中得到的一種被現象掩藏了本質的錯誤觀念,常年以來,在研究物體運動緣由的過程中,人們的經驗是:要使一個物體運動,必須推它或拉它。

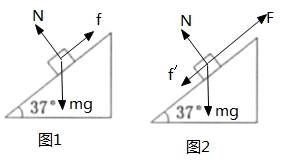

因而,人們直覺地覺得,物體的運動是與推或拉等行為相聯系的,當不再推、拉的時侯,原先運動便停止出來。按照這類經驗,亞里士多德得出推論:必須有力作用在物體上,物體能夠運動;沒有力的作用,物體便要停止在某個地方。我想除了亞里士多德這樣想,就是在現今,好多人還是這樣想的,由于它與我們的現實生活經驗是這么的一致。雖然有了中學學習的基礎,中學生會背了牛頓第一定理的內容,但在心理上真正接受并理解的中學生少之又少,怎么解決這個問題,在教學中突破該難點,伽里略的斜面實驗的成功演示是解決該問題的關鍵。伽里略的斜面實驗:兩斜面平滑對接,還可以調節斜面的夾角。在本節課的教學中,該實驗的成功演示有著重要的作用,而一般實驗室又沒有相關的教具,為了充分發揮演示實驗在教學中的作用,讓中學生對力是改變運動狀態的緣由,運動不須要力來維持,有一個深刻的理解,本人在院長該課時結合實驗室資源自制了方便使用、易于操作、效果顯著的斜面實驗的教具。按照本實驗所須要達到的療效,選擇了以下材料來制做本教具:一、所需材料1.寬約6分米,長約1.5米的鐵皮一條,在其中間壓下一凹槽。(注:鐵皮加工處可做,有專門的工具壓槽,就像做水桶時,其邊沿的凹槽)2.實驗室中的一端帶定滑輪的長木板一塊。

3.夾子(電火花計時器內自帶的)兩個。4.靈敏電壓計的包裝盒的泡沫上蓋兩個。5.麻布一條(長度與鐵皮相當)。6.典范三個(可自制)7.小剛球一個。二、組合步驟1.用兩個夾子將鐵皮固定在木板合適的位置(注:固定斜面一端所留鐵皮的寬度約占總寬度的四分之一,以便捷改變另一斜面的夾角。)2.將其中一個泡沫蓋作為支架墊在有定滑輪的一端,產生一個固定夾角的斜面。(泡沫支架很穩定)3.再將另一個泡沫支架墊在固定點的另左側,產生另一個斜面,因為鐵皮的性能,鐵皮較長,調節該泡沫支架的位置,可調節該斜面的夾角。三、實驗步驟1.將麻布鋪在鐵皮上,將小球從固定斜面的固定位置滾下牛頓第一定律教學理念,當小球滾到另一斜面的最高處時,用右手遮住。(為了讓中學生認清楚,重復一次)。將典范置于該球的前方來標記該位置。2.取下麻布,將小球從固定斜面同一高度釋放,同樣重復做兩次,用典范標記其位置。此時比較1、2兩次的位置有何不同,中學生觀察得到第二次比第一次滾得位置高了,緣由是哪些?中學生思索后回答:是因為阻力小了,這么老師進一步引導假定:假如阻力再小些,會有哪些不同,生:會滾得再高些。阻力再小以至于阻力為零牛頓第一定律教學理念,這么,小球滾得再高些,以至于達到與小球落點等高的位置,一步一步,以可靠的實驗為基礎進行合理的思維,得到推理:假如沒有磨擦力及空氣阻力,這么,小球將會抵達與落點等高的位置。

由實際的實驗到理想實驗,充分發揮理想思維的邏輯力量。3.將斜面的夾角增大,再度將小球從固定斜面的同一高度落下,(同樣重復兩次),用典范標記其位置。比較第一次、第二次、第三次典范的位置,不同在于一次比一次的位置遠了,為何?由于想要達到等高的位置,角度越小,小球走過的路程越多,更遠了。若夾角再小些,會如何?夾角再小些以至于夾角為零,則釋放的小球會如何?中學生思索,想像……4.將泡沫支架向后移,再向后移直到拆掉,將小球從固定斜面同一高度釋放小球,釋放前要求中學生注意觀察,注意想像……小球會墜落平面(老師不去管它),繼續發問:假如水平軌道足夠長,水平軌道足夠光滑,小球會如何?中學生很自然得到:小球會仍然運動下去。師:在水平面上,若阻力為零,水平方向還受其它的力嗎?生:沒有。師:并且小球仍在運動,自然而然得到:運動不須要力來維持,進一步:力恰恰是改變運動狀態的緣由。做該實驗時,平緩的節奏及精練的引導,可使該斜面演示實驗的作用發揮到極致。至此,該演示實驗完成了它的重要使命。本節課是根據人類對知識的認識次序組織教學,讓中學生感受規律的認識過程,對中學生進行化學學史教育,首先提出問題“運動背后的緣由是哪些”?引出亞里士多德的運動觀,到伽里略的指責,以“理想斜面實驗”來支持自己的觀點,到笛卡兒的加以補充,到牛頓的總結建立。“運動背后的緣由是哪些?”這個看似簡單的問題,以前困惑了人們數千年,并由此引起了科學史上一場意義深遠、影響廣泛的思想革命,改變了人們對世界的想法。引起這場革命的三個代表人物分別生活在不同的時代。將她們對力與運動問題的觀點置于一起進行比較,就好似傾聽三位智者之間一場跨越時空的對話。