中醫考研生理學,在306中醫綜合中也占有一定的分值。接出來,上海文都考研網為幫助2021中醫考研學子們,學好生理學專業知識。特意分享——“2021中醫考研生理學知識點:細胞的電活動”,供考生參考。

2021中醫考研生理學知識點:細胞的電活動

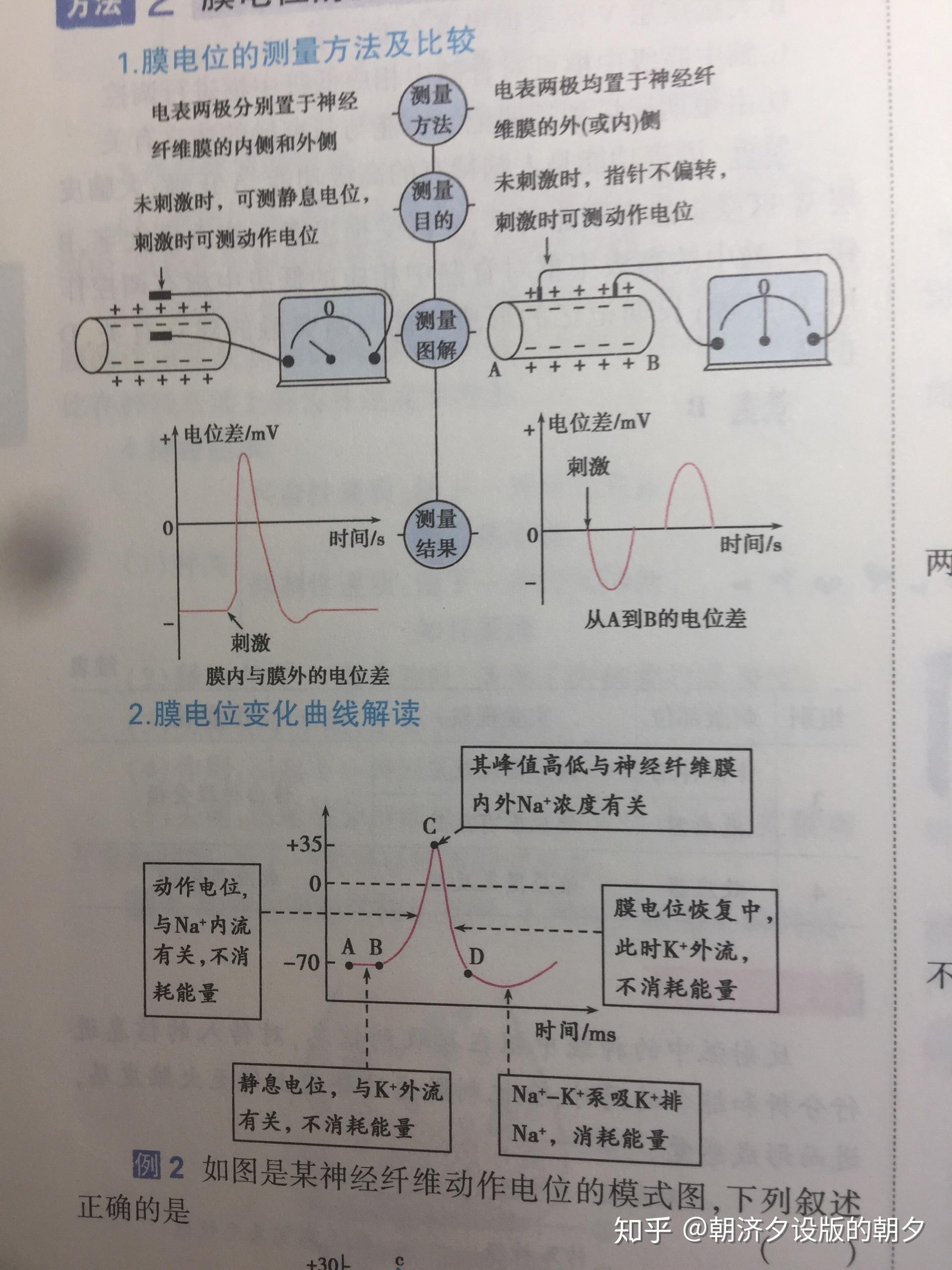

細胞的跨膜電位大體上有兩種表現方式,即安靜狀態下相對平穩的靜息電位和受剌激時發生的可傳播的、迅速波動的動作電位。

一、靜息電位及其形成機制

(一)靜息電位的數值

靜息時,質膜外側存在著外正內負的電位差,稱為靜息電位。諸如,骨骼肌細胞的靜息電位約-90mV,神經細胞約-70mV,平滑肌細胞約-55mV,紅細胞約-10mV。膜內電位負值的降低稱為靜息電位降低,反之,則稱為靜息電位減小。靜息電位一般是平穩的直流電位,但在中樞內的個別神經細胞和具有自律性的心肌和平滑肌細胞,也會出現自發性的靜息電位波動。人們一般把平穩的靜息電位存在時細胞膜電位外正內負的狀態稱為極化;靜息電位減小的過程或狀態稱為超極化;靜息電位降低的過程或狀態稱為去極化;去極化至零電位后膜電位如進一步變為正值細胞膜內負電位向減小的方向變化稱為,則稱為反極化,膜電位低于零電位的部份稱為超射;質膜去極化后再向靜息電位方向恢復的過程稱為復極化。

(二)靜息電位形成的機制

靜息電位僅存在于膜的內、外表面之間。在膜的外表面有一薄層正離子,內表面有一薄層負離子,每一離子層的長度都不足1nm,兩層之間可產生很大的電位梯度。產生這些狀態的基本緣由是離子的跨膜擴散。形成離子擴散的條件有兩個:一是鈉泵的活動,可產生膜內、外離子的含量差,使細胞外Na+含量約為細胞內的10倍,而細胞內K+含量約相當于細胞外液的30倍;二是靜息時膜對個別離子,主要是對K+具有一定的私密性。某種離子在細胞靜息時的私密性越大,這些離子的跨膜擴散對靜息電位的貢獻就越大。

二、動作電位及其形成機制

(一)細胞的動作電位

在靜息電位的基礎上,給細胞一個適當的剌激,可觸發其形成可傳播的膜電位波動,稱為動作電位。不同細胞的動作電位具有不同的形態。諸如,槍烏鰂大神經軸突動作電位時程很短,呈尖峰狀,而心室肌細胞動作電位時程較長,期間產生一個平臺。神經纖維的動作電位:膜電位首先從-70mV迅速去極化至+50mV,產生動作電位的升支(去極相),此后迅速復極致接近靜息電位水平,產生動作電位的降支(復極相),二者共同產生尖峰狀的電位變化,稱為鋒電位。鋒電位是動作電位的主要組成部份,具有動作電位的主要特點。鋒電位持續約1ms,在鋒電位后出現的膜電位低幅、緩慢的波動,稱為后電位。后電位包括兩個成份,前一個成份的膜電位仍大于靜息電位,稱為負后電位,后一個成份小于靜息電位,稱為正后電位。也可將它們分別名為后去極化和后超極化。

動作電位有兩個重要的特點,即它的“全或無”特性和可傳播性。剌激神經、肌肉引起動作電位須要一定的硬度。能引起動作電位的最小剌激硬度(單位時間的剌激,同時滿足時間和剌激大小),稱為剌激的閥值。剌激硬度未達到閥值,動作電位不會發生;剌激硬度達到閥值后,即可觸發動作電位,但是其幅度立刻抵達該細胞動作電位的最大值,也不會因剌激硬度的繼續提高而急劇減小。這一現象稱為動作電位的“全或無”特性。動作電位形成后,并不局限于受剌激局部,而是沿質膜迅速向周圍傳播,直到整個細胞都依次形成一次動作電位,這稱為動作電位的可傳播性。并且動作電位在同一細胞上的傳播是不衰減的,其幅度和波形仍然保持不變。

(二)動作電位的形成機制

細胞在靜息狀態下,膜內、外表面各有一層負電荷和正電荷,以產生靜息電位。發生膜電位波動的緣由是離子跨膜流動導致的膜內、外表層電荷的改變。數學學上一般是以正離子的聯通方向來表示電壓的方向。假如細胞受剌激時造成離子流動,導致膜外的正電荷流入膜內,稱為外向電壓。外向電壓使膜內電位的負值降低,導致膜的去極化。一般Na+和Ca2+由細胞內向細胞內的流動都屬于外向電壓。反之,假如離子流動導致正電荷由胞內流出胞外,則稱為內向電壓。內向電壓使膜右側外正內負的電位差減小,導致膜的復極化或超極化。一般K+由胞內流出,或Cl-由胞外流入胞內,都屬于內向電壓。據此不難想像,動作電位的去極相是外向電壓產生的,而復極相則是內向電壓產生的。離子跨膜流動的形成須要兩個必不可少的誘因:一是膜右側對離子的電物理驅動力;二是膜對離子的私密性。

以上是上海文都考研網給出的“2021中醫考研生理學知識點:細胞的電活動”,希望2021考研兒們細胞膜內負電位向減小的方向變化稱為,在備考生理學時一定要在理解的基礎里面識記重難點。在此,祝愿2021考研路上,步步順利!