相傳漢字是軒轅皇帝的史官倉頡發明的。 漢字的歷史可以追溯到公元前1300年左右的商代甲骨文,距今已有數千年的歷史。 傳奇就是傳奇。 事實上,我們現在使用的大部分漢字都是在漫長歷史時期勞動人民集體智慧的結晶。 有趣的是,這些漢字中有一些是歷史名人在特定情況下根據實際需要創造的。

首先,秦始皇創造了“秦”和“罪”兩個字,讀音qin、zui。

公元前221年,秦始皇嬴政滅六國后統一全國,國號“秦”。 當時“琴”寫為“琴”(現在的“琴”是“琴”的繁體字)。 嬴政認為“秦”字不祥:天無二日,國無二王,所以想造一個字來代替它。 他問群臣:“從古至今,誰的功績最偉大?史書上有記載嗎?” 有人回答說:“自開天辟地以來,古人的是非曲直,都記載在《春秋》上。” 嬴政:“我為萬世之帝,故取‘春’、‘秋’二字各半,合為‘秦’字,作為國號,象征秦國萬世安定。”王朝。” 大家都稱贊他,說他的功績自古以來空前絕后,五帝都望塵莫及。 就這樣,“始皇帝”的稱號和“秦”字就誕生了。

秦始皇還親自改了“辠”字:上面的“子”是象形字,本義是鼻子; 底部的“辛”是象形字,本義是刀。 “辠”本義是用刀割鼻子,引申為“刑”、“處決”、“罪”等,是“罪”的本字。 《說文》解釋“罪”:“罪,漁竹網。” 秦始皇發現“黃”上面的“白”與“辠”上面的“自”相似,對皇室來說是不吉利的征兆,于是,秦始皇把“蠠”改為“罪”。 如今八上物理學家,“高”在繁體中文中只有“罪”的意思,偶爾也會出現在字典和字典中。

二流衍作“龑”字(yǎn)

五朝十國時期,公元917年,劉衍稱帝,國號大越,定都番禺(今廣州),改元為干亨。 不過,后來劉演覺得大越這個國號一點也不響亮,于是第二年改國號為大漢,史稱南漢。 另外,他總覺得自己的名字太過普通,一點也不霸氣。 于千恒八年,改名劉植。 但沒過多久,他就覺得這個名字就這么普通。 恰巧當時民間傳聞劉植在新建的南宮三清殿上空出現了一條白龍,于是劉植為了迎合這個傳聞,改名為劉公,并改了九號。乾亨元年至白龍元年。 然而,在劉公這個名字流行之前,有一個和尚對他說:“聽說《讖書》上記載,滅掉劉家的人就是公也,陛下還是不要叫他這個名字了。” ” 劉公赫厭倦了,整天不想改名字,于是他覺得這些現存的漢字太普通了,還不如自己編個字,讓后人記住。我。 但該造什么樣的詞呢……劉公閑著沒事就喜歡占卜,所以對《周易》很熟悉。 這時,他的腦海里突然閃現出一句話,是《周易》干卦中的一句話:九十五日,飛龍在天,有幸逢大人。 他很興奮,“是啊是啊,飛龍在天,上有龍,下有天,更符合南宮三清殿上空出現的白龍祥瑞。我要改名了。”給柳巖,這次就這么定了,其他的我不會再改變。” 于是他從此改名為柳巖。

三武則天創造了19個新角色

據史料記載,武則天共創造了十九個字,分別是:昭、辰、君、月、年、日、星、載、勝、壬、楚、授、正、天、地、征、國。例如,武則天將“人”字改為“一”,并在其下加了“生”字,人的意思是“生命”; 武則天認為“地”字不夠隆重,就改成“埊”字。 變化最為復雜的是“國”字,先將“口”中的“武”字改為“武”字,以顯示自己的霸主地位。 有人說“口中的烏如‘獄力’,不好”,于是將“口”中的“八方”改為“八方”。 武則天創造的文字逐漸被淘汰,因為他們用繁體字代替簡體字,違反了文字發展的規律,沒有任何意義。 現在各字典中唯有“曌”字,是武則天所造字中流傳最廣的。 武則天稱帝,改國號“曌”。 《舊唐書·則天皇后列傳》:“則天皇后姓吳,忌姓趙。” 宋人郭中樞《佩象》:“天后用趙氏照相”。 意思是日月當空,明亮正立。 武則天還賦詩一首:“日月當空,天常微笑。一旦當上皇帝,我將是天下第一驕傲。”

四、隋文帝楊堅造“隋”字,讀作隋

隋文帝楊堅在篡奪北周王位之前,被封為隋公。 所以當他建立新的王朝時,他打算照常以“隋”作為國號,但他覺得“隋”結尾有一個“辶”字。 意味著逃避、不吉利、不穩定。 但他暫時找不到更好的替代角色,只能遵循慣例。 這讓三宮九大臣著急了。 這時,隋文帝干脆將“辶”字底部去掉,重新做了一個。 “歲”還可以象征新王朝、新氣象! 大臣們紛紛稱贊,就這樣,新的國號“隋”就定了。

五、朱元璋改字

1385年,明朝戶部尚書郭煥的重大貪污案曝光。 他貪污的糧魚鹽稅超過2400萬石,幾乎相當于全國秋收糧食的總量了! 朱元璋大怒,處決了郭煥等數萬罪犯。 他還在財務管理上采取了技術防范措施,將記錄數字“十十萬”改為“十萬”。 注:原借用于“百”、“千”,實踐中演變為“白”、“干”。 “前末”仍解釋為“路”。 朱元璋不僅改詞、借詞,而且還改詞。 “原”字歷來寫為“元來”。 朱元璋覺得是“元朝復辟”的意思,就改成了“原來”。

劉王安石創造了“囍”字,讀作“xi”。

王安石23歲那年,進京趕考。 他路過馬家鎮馬夫老婆家,看見門外掛著走馬燈。 門上貼著對聯第一聯:走馬燈,關燈馬跑,關燈馬停。 王安石覺得上聯這句話說得很好,贊道:“非常對!” 馬家門人以為王安石的意思是“很容易”。 “是”,即去向軍官匯報。 官員出去見這個年輕人,不料王安石已經走了。 由于王安石一時想不出會議的第二條線,他就匆匆趕往京城。 考場上,王安石心曠神怡,一口氣完成了他的精彩文章。 考官想考驗王安石的臨場反應能力,指著殿前的飛虎旗:“飛虎旗,旗飛虎,旗卷藏虎。” 王安石眼睛一亮,在馬人家門前貼上了“走馬燈”這副對聯。 考官滿臉欽佩。 回到家,路過馬夫老婆家時,王安石向考官借了這副對聯,非常一致,貼切。 原來,這副對聯是馬員外為了選女婿而寫的,他立即召來女兒去見王安石。 幾天后,王安石與馬小姐一家閃婚了。 新郎新娘拜天地時,鑼鼓喧天,熱鬧非凡。 忽有人來報,王安石名列金榜,得進士。 一日之內,雙喜臨門。 王安石趁著酒意,在門上寫了兩個“嗨”字。 從此,“囍”字不脛而走,一直流傳至今。

茶七圣陸羽創造了“茶”字,讀作“cha”。

《花經略解》記載:在中國歷史文獻中,唐代以前代表“茶”的詞語有“茶”、“槚”、“茗”等詞。 陸羽在寫《茶經》時,認為有統一的必要,巧妙地將“茶”字減去一條橫線,形成“茶”字專指茶。 由此可見,“茶”和“茶”這兩個詞的讀音和含義完全不同,只是形狀相似而已。

8、魯迅創造了“猹”字,讀作cha

“猹”出自《故鄉》:“……手握鋼叉,用盡全力刺魚叉……聽,‘啦啦’一聲,魚叉正在咬瓜……” ”后來,很多人都對“猹”感到好奇,“猹是什么動物?” 并向魯迅先生請教。 然而魯迅本人卻無法解釋清楚。 他回答說:“‘猹’這個詞是我根據鄉下人的發音編出來的,讀音像‘check’,但我不知道它是什么動物,因為這是閏土說的,而其他人不知道詳情,現在想來,也許是一只獾。”

九下是“去”和“塌”兩個詞的派生詞,讀作“高”和“夸”。

1930年至1941年,夏衍在桂林主持《救國日報》。 他深感有些口語無詞可用,于是根據實際需要創造了“接合”和“崩潰”這兩個詞。 《康熙字典》中找不到這兩個詞。 胡愈之曾問夏衍,這兩個詞是他創造的嗎? 夏妍給出了肯定的回答,并根據需要在報紙上試了一下。 后來,這兩個詞成為常用詞,并被收入詞典。

十七白石造“烤”字,讀作kao

據鄧拓《燕山夜話》記載,1930年代初,北京宣武門一家著名的“清真燒烤丸”,有齊白石題寫的招牌。 齊白石寫碑文時,查了好幾本字典,都沒有找到確切的字。 后來,白石認為燒烤需要火,于是在“火”字旁邊加上了“烤”字,取其音義。 于是齊白石寫下了“清真烤丸”五個大字,并在署名與署名之間加了一行小字,上面寫著:“諸書皆無‘烤’字。應人們要求,他創造了自己的遺產。” 由于“烤”這個詞有道理,他被廣泛使用,“烤”這個詞后來也被收錄在各種詞典中。

11、劉半農創造了“她”和“它”兩個詞,讀作ta

劉半農寫詩,收集民歌,認真研究語言學。 魯迅回憶劉半農時說:“他活潑勇敢,打過幾次大仗,比如‘她’和‘它’兩個詞的創造,都是。”

漢語文言文中,第三人稱代詞多用“一”或“他”字,但不分男女。 五四運動之前,“他”一詞被用來指代男人、女人和一切事物。 前后一段時間,“伊”字被用來專指女性第三人稱。 1918年,劉半農在《新青年》第五卷第二期首次發表《她字研究》,提出“她”字應用作女性第三人稱代詞,并提出“她”字應作為女性第三人稱代詞。最終被人們認識并廣泛使用。 就連劉半農在文章中只提到而沒有進一步解釋的“它”一詞,現在也成為除人名之外的其他事物名稱的確定代詞,并被廣泛使用。

12、毛澤東借用了“夷”字,讀作yi

彝族,原名“彝族”,因漢史記載的“西南彝”(西南少數民族的統稱)而得名。 據彝族典籍《彝族起源》、《西南彝族志》等歷史名著記載,他們自稱尼(?)。 在古漢語中,“尼”讀作“易”,所以中國的記載也常被稱為“易”。 1956年,正值破除舊社會民族歧視時期,彝族代表張翀進京會見毛主席。 毛主席了解情況、聽取意見后提出建議。 由于“夷”這個名字帶有貶義(野蠻人),他就改名為“野蠻人”。 “彑”改為“彑”,意思是屋(彑)下有“米”、“帛”,有吃有穿,象征繁榮,于是“彑”改為“彑”

十三位物理學家胡剛創造了“熵”一詞,讀作“商”

熵是物理學中的一個重要概念。 是指熱能除以溫度的商,標志著熱量轉化為功的程度。 1923年,物理學家胡剛創造了這個詞。 造字方法是通俗、形聲。 他根據熱量和溫度的商來計算,這個概念與火有關。 他在“商”上加了一個“火”字,組成了一個新字。

名稱:熵。 拼音:尚。 詞語解釋:

1、物理學中指熱能除以溫度的商,表示熱量轉化為功的程度。

2. 科學技術中用來描述和表征系統不確定程度的函數。 社會科學也用它來比喻人類社會某些狀態的程度。

3. 在傳播科學中,它代表一種情況的不確定性和無組織性。

14日,蔡方銀創造了“混凝土”一詞,讀作“tóng”

“混凝土”是建筑工程中最常用的詞,但筆畫太多,寫起來費力又費時。 1953年,著名結構學家蔡方銀教授簡單提出,由于記筆記時寫“混凝土”太麻煩,建議用“人造石”代替“混凝土”,以節省學生記筆記的時間。 后來他干脆用“混凝土”一詞代替了“混凝土”,很快就在工程技術人員和大學生中流行開來。 1955年,中國科學院翻譯出版委員會術語室在批準頒布的《結構工程術語》一書中明確推薦使用“混凝土”、“混凝土”等術語。 從此,“混凝土”一詞被廣泛應用于各種土木工程書刊中。

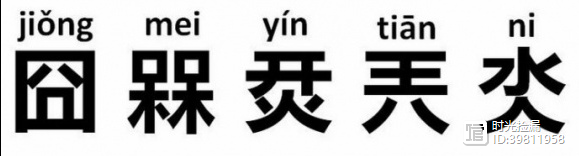

十五個現代人造詞“囧”八上物理學家,讀作“jiong”

事實上,“囧”這個古字早已存在于甲骨文中。 《說文解字》中解釋為“光”。 唐代詩人韓愈在《懷秋詩十一首》中用過這個詞,“蟲鳴室靜,月吐窗外”,“囧囧”在這里就是“明亮”,而窗戶很明亮。 “囧”,形狀像一張郁悶的臉,卻被現代人賦予了其他內涵,成為網絡流行語。 此外,“囧”字的發音與“尷尬”相同,這使得它成為表達沮喪的絕佳替代品。

十六種化學元素元素中文名稱

元素周期表中有一百多種元素。 除金、銀、銅、鐵、鉑、錫、硫、碳、硼、汞、鉛等自古就有外,基本上都是后來創造的。 。 造字方法有音譯法和意譯法。

音譯發音部分幾乎完全基于現代或中世紀化學家或歐洲和北美地名的第一個音節(參見化學元素名稱詞源列表),例如:

Er()=金+耳→鉺

Nd(,)=金+母→釹

Eu ( ) = 金 + 有 → 銪

K()=金+a→鉀

Na()=金+鈉→鈉

Sb()=金+兄弟→銻(使用第一個音節的部分)

I () = 石頭 + 代碼 → 碘(使用最后一個音節)

Ar(氬)=gas+sub→argon(使用第一個音節的部分)

幾個元素的中文名稱意譯具有描述性特征:

溴:氣味難聞

氯:顏色綠色

氫:重量輕

氮氣:“光”意味著稀釋空氣

氧氣:“滋養”意味著支持生命

參見元素的中文命名法

十七個漢字測量

比如“浬”、“婷”、“?、巽”、“厎”、“寸”、“瓩”都曾經被廣泛使用,現在我們都認識它們了。 然而物理資源網,1977年,國家發出絕對禁止的通知,這些漢字大部分被淘汰了。

事實上,隨著人類的文化活動,漢字從少到多,并不斷豐富和發展。 這是集體創造的結果。 大多數漢字的創造并沒有明確的記載。 一般來說,先有口語,后有寫作。 隨著使用的人越來越多,它就被傳承下來,而未使用或很少使用的字符就會“退化”并被淘汰。 很難查明大多數漢字是何時、由誰創造的。

關于作者

謝先鋒身材微胖,呆板,一身正氣。 我喜歡讀書、寫作、跑步、書法、攝影、音樂、交朋友等。 天命之年,一事無成,志向遠大,癡心妄想——無限風光在險峰!

結尾