1.1托里拆利實驗

托里拆利堅決贊成伽利略關于空氣有重量和真空存在的說法。當時的真空實驗都是采用水作為液體。要顯示10米左右的火柱,就得制做10多米長的管子,操作上去十分不便捷。托里拆利決定加以改進,采用密度較大的液體,最后他選擇了水銀,這樣就只須要用1米長的管子。

1643年6月,托里拆利將一根寬度為1米的玻璃管灌滿水銀,之后用右手頂住管口,確保管內(nèi)沒有空氣,接著將其垂直倒插進裝有水銀的水銀槽里,放開手腕后,可見玻璃管內(nèi)部頂上的水銀已下落,留出了空間,玻璃管內(nèi)下邊的部份則仍飽含水銀。他進一步檢測了水銀柱的高度。無論管子垂直還是略有傾斜,水銀柱的垂直高度總是保持不變,在76分米左右,相當于10.3米高的火柱。而當玻璃管子過分傾斜,致使管子垂直高度大于76分米時,水銀又會灌滿管子。

這個實驗清晰地表明,大氣壓力確實存在,水銀柱是被管外水銀面上的空氣重量所形成的壓力托住的。玻璃管內(nèi),水銀柱以上的部份確實是真空。

因為托里拆利的實驗是對亞里士多德熱學的致命嚴打,有些人不能接受,妄圖否定托里拆利的研究成果。這場新的爭辯造成了遠在美國的一位校長的關注。

亞里士多德說“自然界憎恨真空”,覺得空氣沒有重量,自然界不存在真空。伽利略對此表示懷疑,他覺得空氣有重量。伽利略的中學生兼助手托里拆利于1643年借助水銀進行實驗,有利地證明真空是存在的,大氣壓力也是存在的。并且亞里士多德的觀點根深蒂固,有人提出:托里拆利實驗中的“真空”其實是“純凈的空氣”。

1.2馬德堡半球?qū)嶒?span style="display:none">eMa物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

1654年,西班牙馬德堡區(qū)長格里克據(jù)說還有許多人不相信大氣浮力,甚至有少數(shù)人還在指責托里拆利,很為托里拆利抱不平,決心要設計一個實驗當街演示。

馬德堡半球?qū)嶒?span style="display:none">eMa物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

他先和助手做了2個銅質(zhì)半球,半徑14英寸,約37分米。在半球殼中間墊上橡皮圈,再把兩個半球殼灌滿水后合在一起,之后用自己發(fā)明的活塞式真空泵把水全部抽出,使球內(nèi)形成真空。最后,把氣嘴上的龍頭旋緊封閉。這時,周圍的大氣把兩個半球緊緊地壓在一起。

八個馬夫小聲吆喝,揮鞭催馬,16匹大馬分別往兩側(cè)用力拉,兩個銅制半球才勉強被拉開。兩個半球分開的一霎那間,外部的空氣以巨大的力量、極快的速率沖進球內(nèi),發(fā)出了震耳欲聾的炸雷。

人群紛紛遮住眼睛,隨即爆發(fā)出驚訝聲和歡呼聲。格里克抬起這兩個重重的半球自豪地向你們高聲宣告:“先生們!男士們!居民們!大家該相信了吧!大氣浮力不但存在,并且是這樣厲害,這樣驚人!”

這就是知名的馬德堡半球?qū)嶒灐?span style="display:none">eMa物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

可以從2個不同角度解釋為何有大氣浮力。一方面,由于受月球吸引,空氣是有重量的。撇開空氣流動等影響誘因,大氣浮力可以近似覺得是單位面積正上方延展到大氣下界的垂直氣柱的空氣重量總和。大氣層有多高,這個空氣柱就有多高。另外,也可以從分子運動的觀點解釋。二氧化碳是由大量的做無規(guī)則運動的分子組成,而這種分子持續(xù)碰撞的結(jié)果就彰顯為大氣對物體表面的壓力,因而產(chǎn)生大氣壓。

人體內(nèi)部同樣也存在大氣壓。正常情況下,人體內(nèi)外大氣壓所形成的浮力相等,所以人不會被壓扁。另外,經(jīng)過常年的進化,人類也早就適應了這些情況。

順便提一下,我們可以用阿基米德的公式估算大氣層的重量。

阿基米德提出了估算圓球積和球表面積的公式。球的表面積公式為

S=4πr2

公式告訴我們,月球的表面積等于4個大圓的面積。r=月球直徑。算出月球的表面積,就才能算出大氣層的重量。用月球的表面積除以高度76分米,就得到一個體積,這個體積的水銀的重量,就是大氣層的重量。

2.真空意味著沒有空氣阻力

人類難以在真空中生活,我們對真空的認識還很做作。若果沒有空氣阻力,我們可以看見一個不同的世界。

空氣,看不見摸不著,它是由無味、透明的多種物質(zhì)分子組成的。當氣溫為20℃時,在一個大氣壓的情況下,每升空氣的重量是1.29克。另外,空氣還有一定的密度,離地面越低,密度越大。空氣的重量和密度,對運動的物感受形成阻力。

空氣阻力,看上去好像不怎樣大,雖然它比重力對彈頭的影響大得多(大83倍)伽利略自由落體實驗,尤其是對重量輕、運動速率快的物體,阻力非常大。53式重機關槍,在空氣中用15°角發(fā)射,彈頭飛行距離約為3,900米。假如用同樣角度在真空中發(fā)射,這么彈頭比在氣中飛行的距離要大8倍以上。

2.1不存在的漢堡斜塔實驗

亞里士多德從生活經(jīng)驗出發(fā),提出了力是物體維持運動的緣由、重的物體比輕的物體下落更快等等論斷。我們?nèi)匀挥X得亞里士多德是正確的,直至伽利略的出現(xiàn)。

伽利略用思想實驗反駁了重的物體比輕的物體下落更快的論斷。

對自由落體最先研究的是古埃及的科學家亞里斯多德,他提出:物體下落的快慢是由物體本身的重量決定的,物體越重,下落得越快;反之,則下落得越慢。亞里斯多德的理論影響了其后兩千多年的人。直至化學學家伽利略提出了相反的意見。伽利略在1636年的《兩種新科學的對話》中寫道:倘若根據(jù)亞里士多德的理論,假定有兩塊石頭,大的重量為8,小的為4,則大的下落速率為8,小的下落速率為4,當兩塊石頭被綁在一起的時侯,下落快的會由于慢的而被拖慢。所以整個體系和下落速率在4-8之間。并且,兩塊綁在一起的石頭的整體重量為12,下落速率也就應當小于8,這就深陷了一個自相矛盾的境界。伽利略由此推測物體下落的速率應當不是由其重量決定的。他在書中構(gòu)想,自由落體運動的速率是勻速變化的。

自由落體運動定理

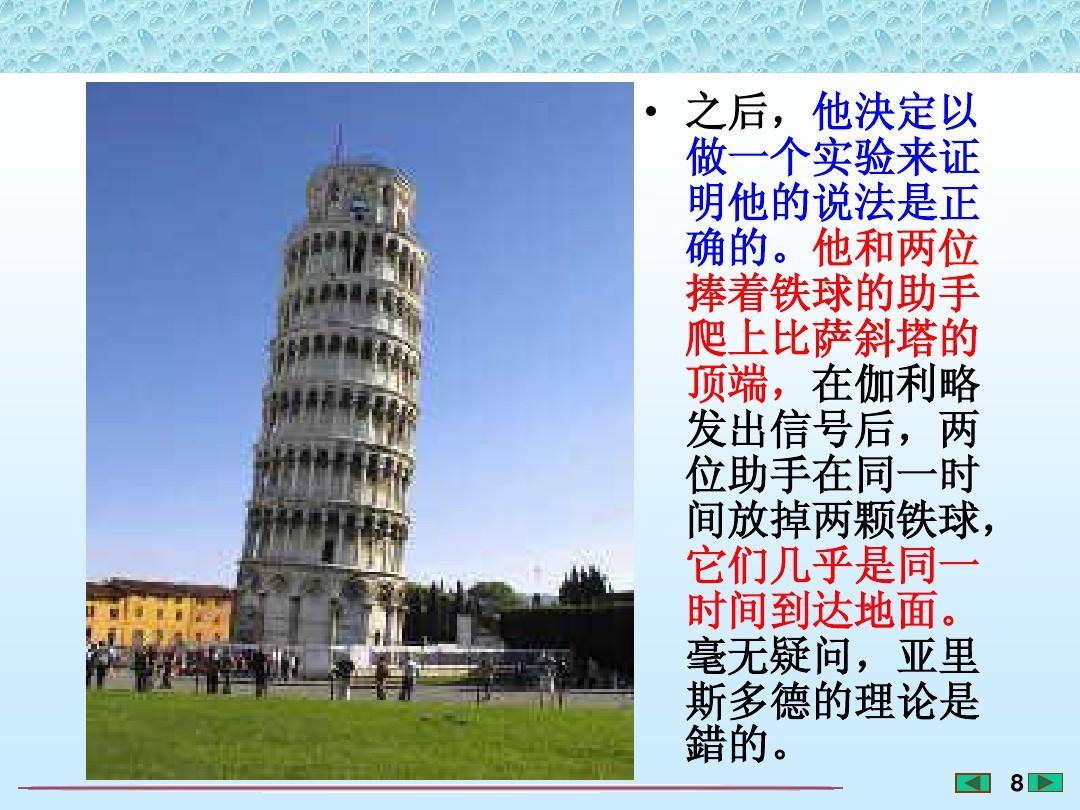

高中數(shù)學課本提及的漢堡斜塔實驗是不存在的。

高中數(shù)學課本中的漢堡斜塔實驗

漢堡斜塔坐落加拿大普羅旺斯大區(qū)比薩省漢堡市市區(qū)北邊奇跡廣場建筑群,但是它和相鄰的大修道院、洗禮堂、墓園均對11世紀至14世紀歐洲建筑藝術有巨大影響,故被聯(lián)合國教育科學文化組織評比為世界遺產(chǎn)。

漢堡大修道院和漢堡斜塔

漢堡斜塔是漢堡城大修道院的獨立式鐘樓,坐落漢堡大修道院的旁邊,是奇跡廣場三大建筑之一,始建于1173年,設計為垂直建造,并且在工程開始后不久便因為地基不均勻和地層松脆而傾斜,1372年竣工,塔身傾斜向東南。

漢堡斜塔從地基到塔頂高58.36米,從地面到塔頂高55米,鐘樓外墻在地面上的長度是5.09米,在塔頂寬2.48米,總重約14453噸,重心在地基上方22.6米處。方形地基面積為285平方米,對地面的平均浮力為497千帕。目前的傾斜約10%,即5.5度,偏離地基外緣2.3米,頂樓突出4.5米。

傳說中的漢堡斜塔實驗

為何說伽利略的漢堡斜塔實驗不存在呢?

傳說1590年,出生在漢堡城的美國化學學家伽利略,曾在漢堡斜塔上做自由落體實驗,將兩個重量不同的圓球從相同的高度同時扔下,結(jié)果兩個標槍同時落地,由此發(fā)覺了自由落體定理,推翻了此前亞里士多德覺得的重的物感受先抵達地面,落體的速率同它的質(zhì)量成反比的觀點。

伽利略在漢堡斜塔做自由落體實驗的故事,記載在他的中學生維維安尼(,1622年—1703年)在1654年寫的《伽利略生平的歷史故事》(1717年出版)一書中,但伽利略、比薩學院和同時代的其他人都沒有關于此次實驗的記載。

最重要的緣由是這個實驗不能得出任何推論。由于重力加速度太快了,所以伽利略用他無與倫比的天才設計出了斜面實驗,緩解小球下落的速率,能夠總結(jié)出自由落體運動定理。

有歷史記載的第一個完成這類試驗的人是斯臺文,在《自然科學史》中記載,西班牙人斯臺文在1586年使用2個重量不同的標槍完成了這個試驗,并證明了亞里士多德的理論是錯誤的。

在斯臺文試驗的幾個世紀之后,阿波羅15號的宇航員大衛(wèi)·斯科特1971年8月2日在無空氣地球表面上使用一把錘子和一根羽毛重復了這個試驗,證明且讓月球上的電視聽眾親眼見到了兩個物體同時掉落在地球表面上。他喊到:“你們曉得嗎?伽利略先生是正確的。”

可見,這個實驗是正確的。不過有一批科學家覺得,這個實驗只能是個理想實驗,哪怕你在漢堡斜塔真的這樣做了,你覺得是同時落地,其實只是兩個球落地的時間差太小伽利略自由落體實驗,不足以讓人們辨別下來。所以,有人說做下來的漢堡斜塔實驗似乎在誤導人。

2.2伽利略斜面實驗

1581年,17歲的伽利略步入了漢堡學院,作為一名醫(yī)學生開始了自己的學院生涯。

……

而在老師眼里,集翹課、善辯與耍小聰明責難院士于一身的伽利略無疑是“壞中學生”的典型。歷史處處蘊涵著奇妙的辨證法:“好中學生”在舊秩序中出類拔萃,“壞中學生”要奠定新秩序來出類拔萃,而新的秩序調(diào)教出一批新的“好中學生”并等待著新秩序下的“壞中學生”來埋葬自己。批量生產(chǎn)的“好中學生”至多能承當書寫或謄抄歷史的任務,而不世出的“壞中學生”才是歷史的開創(chuàng)者與引路人。

歸謬法

……對同一事物,互相矛盾的陳述不能同時為真,互相反對的命題也是這么……

——亞里士多德《形而念書》

與哥白尼、第谷、開普勒甚至阿奎那、布魯諾一樣,伽利略在神大學(學院)接受了系統(tǒng)的中世紀經(jīng)院教育,以溯源到畢達哥拉斯和柏拉圖的“自由七藝”為主要內(nèi)容,包括“三門”(句型、修辭、邏輯)和“四科”(算術、幾何、音律、天文)。天主教旗幟下的“七藝”傳承的是一種古埃及哲學家和古羅馬法學家的思索模式,這些思索模式在亞里士多德、阿奎那和伽利略之間連締結(jié)一條隱秘的紐帶。

……由靜止開始的勻加速直線運動——“天然的加速運動”,物體開始下落計時后某一時刻的速率與時間成反比(任意相等時間間隔內(nèi)速率的增量都相等),比列系數(shù)被定義為“加速度”,且這段時間內(nèi),運動的平均速率為末速率的一半。對該推論的證明延續(xù)了古埃及的幾何學傳統(tǒng),實質(zhì)上早已奠定了后世解析幾何與微積分手段的雛型。

這套幾何描述的一個自然而然的推論:由靜止開始的勻加速直線運動,從出發(fā)點計時到任意位置的距離反比于時間的平方——如果這個勻加速運動是自由落體,這么這就是所謂“自由落體定理”。它還有一個在經(jīng)驗世界可供檢驗的結(jié)論:從靜止開始,任意相鄰相等時間間隔內(nèi)的運動距離之比為1:3:5:7:9……恰好構(gòu)成一個質(zhì)數(shù)列——這是一個畢達哥拉斯式的發(fā)覺。

……

伽利頗有著真正意義上的“比薩斜塔”——一個帶槽的木制斜面,登場了……

取大概12肘①長、半肘寬、三指厚的一塊木頭模板或余料,在里面挖一條比一指略寬的槽,使之特別筆直、平坦和光滑,給它墊上盡可能平坦和光滑的牛皮紙,我們槽釋放一個堅硬、光滑且十分圓的銅球。將這個木板傾斜放置,使一端比另一端高約一到二肘,我們?nèi)缜八鲠尫陪~球,用稍后介紹的方式計量滾下的時間。為了時間檢測的精度達到兩次觀測的偏差不超過1/10次心跳,我們不止一次重復實驗。完成該操作并確認其可靠性后,我們?nèi)缃駜H在槽寬度的1/4處釋放銅球并檢測滾下的時間,我們發(fā)覺它正好是后者的一半。接出來,我們嘗試其它距離,將銅球滾下全長的時間與1/2,2/3,3/4或任意分數(shù)寬度的時間作比較;在這種重復上百次的實驗中,我們總是發(fā)覺通過距離之比等與時間平方之比,這個規(guī)律對我們釋放銅球的槽所在任意斜度的斜面都組建。我們還觀測到各類斜度斜面滾下時間之間的精確比,然后我們將會看見,作者早已預言并證明之。

———————————————————————

①1肘約合45.7-55.9分米。

為了檢測時間,我們在較高處放置一個大的盛水容器;在容器頂部釬焊一根可以射出細小水流的小孔徑管,無論銅球從槽的全長或部份寬度處滾下,每次銅球滾下時間內(nèi)射出的水搜集在一個小玻璃杯中;每次銅球滾下后搜集的水放到一個特別精確的天平上稱量;這種重量的差異和比列為我們提供了每次時間的差異和比列,其達到的精度以至于雖然重復操作許多許多次,結(jié)果無顯著差別。

——《關于兩門新科學的談話和物理證明·第一天》

……

哲學(換言之自然哲學)是寫在一本偉大的書上——我指的是宇宙,這本偉大的書不斷開拓我們的視野,并且我們難以看懂它,除非一個人首先學會感悟書寫它的語言和字符。書寫它的語言是物理,它的字符是三角形、圓形及別的幾何圖形。離了物理,人力不可能剖析其中任何一個詞組;離了物理,人將徘徊在幽深的迷宮。

——伽利略《試金者》

以上內(nèi)容摘自李輕舟著《德爾斐的囚徒:從蘇格拉底到愛因斯坦》

自由落體運動因為重力加速度太快了,在伽利略的年代無法直接檢測。所以伽利略悉心設計了斜面實驗。這個實驗充分展示了伽利略的天才。通過斜面實驗,伽利略克服了時代的局限性,正確認識了自由落體運動,并總結(jié)出了自由落體運動定理。

伽利略對接斜面實驗是一個理想實驗,它是基于一定的事實,運用具象思維、邏輯思維的方式完成的。

課文原文:“……伽利略覺得,將人們引入歪路的是磨擦力,而在日常物體的運動中,磨擦力又是無法避開的。伽利略注意到,當一個球沿斜面向上運動時,它的速率減小,而向下運動時,速率降低。他由此推測:當球沿水平面運動時,它的速率應當不增不減。……”

“讓小球順著一個斜面從靜止狀態(tài)開始向上運動,小球?qū)ⅰ皼_”上另一個斜面,假如沒有磨擦,小球?qū)⑸仙皆鹊母叨取=档偷诙€斜面的夾角,小球在這個斜面上仍將達到同一高度,但這時它要運動的遠些。繼續(xù)降低第二個斜面的夾角,球達到同一高度時才會離得更遠。于是他問道:若將第二個斜面放平,球會達到多遠的位置?推論其實是:球?qū)⒂肋h運動下去。卻不再須要哪些力去引領。這就是說,力不是維持物體運動的誘因。”

1.“……伽利略覺得,將人們引入歪路的是磨擦力,而在日常物體的運動中,磨擦力又是無法避開的”——這是導致困難的癥結(jié),也是理想化處理的對象。而且,伽利略是第一個意識到磨擦力的人,這促使他比亞里士多德向前邁向了一大步!

2.“伽利略注意到,當一個球沿斜面向上運動時,它的速率減小,而向下運動時,速率降低。他由此推測:當球沿水平面運動時,它的速率應當不增不減。”——這就是邏輯的力量。

3.“讓小球順著一個斜面從靜止狀態(tài)開始向上運動,小球?qū)ⅰ皼_”上另一個斜面”——這是事實。

4.“如果沒有磨擦,小球?qū)⑸仙皆鹊母叨取薄屑毾雭恚颂幦狈σ粋€證明:如圖所示,小球從左邊斜面上的O點由靜止釋放后沿斜面向上運動,并沿兩側(cè)斜面上升。斜面上先后鋪墊三種粗糙程度漸漸減少的材料時,小球沿兩側(cè)斜面上升到的最低位置依次為1、2、3。我們發(fā)覺:當接觸面粗糙程度越來越小時,小球都會越來越接近它初始釋放時的高度。這么,我們可以繼續(xù)外推:假如斜面完全沒有磨擦,這么小球都會達到它釋放時的高度。這是一個由真實的化學實驗到理想實驗的外推的過程。

5.“減小第二個斜面的夾角”——在假定的基礎上進行合理的結(jié)論。

6.“小球在這個斜面上仍將達到同一高度,但這時它要運動的遠些。繼續(xù)減少第二個斜面的夾角,球達到同一高度時才會離得更遠。于是他問道:若將第二個斜面放平,球會達到多遠的位置?”——注意這兒提及了三個“遠”字,如圖所示,我們曉得,小球每一次從A抵達B的速率是相同的,而小球最終的速率都是0,又隨著斜面夾角越來越小,小球運動的距離越來越遠,即BC<BD<BE,所以小球每一次運動的時間都越來越長,也就是小球要用越來越長的時間來減速,也就是速度變化的越來越慢!所以當斜面夾角增大到無限小,即斜面被放平,小球應該運動到無限遠,對應減速的時間就是無限長,因而速率變化的就無限慢——什么叫無限慢?就是速率不再變化了。

7.“結(jié)論似乎是:球?qū)⒂肋h運動下去。卻不再須要哪些力去引領。這就是說,力不是維持物體運動的誘因。”——小球為何要永遠的運動下去呢?由于小球仍然在永不停止的探尋自己原先的高度。其實,伽利略的工作只是強調(diào)“力不是維持物體運動的誘因”,但力到底是“什么”的緣由呢?這就須要后人進一步去研究了。

8.伽利略的理想實驗,革除了那個延續(xù)數(shù)千年的單純借助思辨來研究化學學的行為方法(所謂古埃及模式),而確立了實驗在化學學中的基本地位。

傳說中的漢堡斜塔實驗背后的科學原理

等效原理(-{}-)尤其是強等效原理,在廣義相對論的引力理論中穩(wěn)居一個極重要的地位,它的重要性首先是被愛因斯坦分別在1911年的《關于引力對光傳播的影響》及1916年的《廣義相對論的基礎》中被提出來。

等效原理共有兩個不同程度的敘述:弱等效原理及強等效原理。

對此原理,愛因斯坦曾如是說:「我為它的存在倍感極為驚奇,但是推測其中必有一把可以更深入了解慣性和引力的鎖匙。」

弱等效原理

弱等效原理原是指觀測者不能在局部的區(qū)域內(nèi)區(qū)分出由加速度所形成的慣性力或由物體所形成的引力,而它是由引力質(zhì)量與慣性質(zhì)量成正比列這一事實推演下來,這個關系首先是由伽利略及牛頓用一系列的實驗判定下來。

伽利略及牛頓的實驗

早在17世紀,伽利略已借助物體從斜面滾下不同的距離所須要的時間,去證明物體于月球上的自由下落的加速度是一個常量;另外,伽利略亦發(fā)覺單擺的周期只與擺長有關,而與擺錘的質(zhì)料無關。稍后的牛頓則做了兩個等長而同形狀的單擺,其中一個的擺錘是用金做的;而另一個擺錘用等重的銀、鉛、玻璃、沙等不同物料制成。而牛頓在多次實驗均無法觀察到它們之間的周期差別。

關于真空的性質(zhì),請回到開頭,看李政道教授的自序。

科學仍未普及,媒體還需努力。謝謝閱讀,再會。

下期鏈接:李政道《對稱與不對稱》書摘筆記9:自然規(guī)律不對稱&世界不對稱

第七期鏈接:

李政道《對稱與不對稱》書摘與筆記第七節(jié):不對稱性與可觀測量

第八期鏈接:

李政道《對稱與不對稱》書摘與筆記第八節(jié):CP破壞和時間反演