1965 年,物理學(xué)家理查德·費(fèi)曼非常忙碌——忙著獲得諾貝爾獎(jiǎng),忙著學(xué)習(xí)繪畫。在這段忙碌的日子里,有一天,他看到天體物理學(xué)學(xué)生弗吉尼亞·特林布爾走過加州理工學(xué)院的校園。他心想,這個(gè)女孩很適合當(dāng)模特。

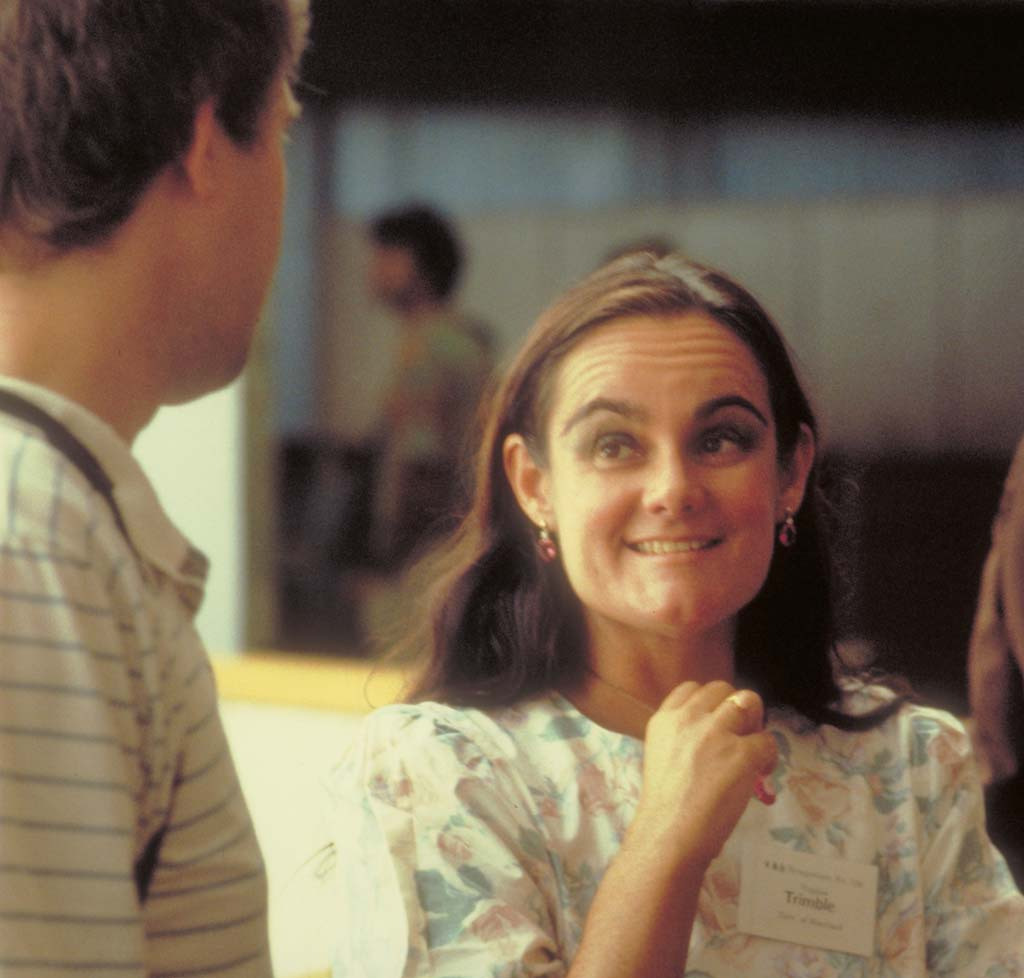

不久之后,特林布爾開始為費(fèi)曼做兩次模特,報(bào)酬是 5.50 美元,同時(shí)有機(jī)會(huì)與他討論物理。當(dāng)時(shí),特林布爾正在研究星云,費(fèi)曼會(huì)與她分享一些趣聞?shì)W事。后來,費(fèi)曼出版了一本書,書中涵蓋了從他如何演奏邦戈鼓到他參與的曼哈頓計(jì)劃(美國原子彈計(jì)劃)等方方面面。這是 20 世紀(jì) 60 年代加州的一所校園,但自那時(shí)起,職場和學(xué)術(shù)界的女性發(fā)生了巨大變化。特林布爾在校時(shí),加州理工學(xué)院的女學(xué)生很少,天文學(xué)領(lǐng)域的女學(xué)生就更少了。但她在加州理工學(xué)院的經(jīng)歷并不局限于業(yè)余時(shí)間做模特。她早年的學(xué)習(xí)和研究為她接下來 50 年的職業(yè)生涯奠定了基礎(chǔ),她成為了一名受過良好教育的天文學(xué)家。

16 年來,特林布爾閱讀了 23 種學(xué)術(shù)期刊的每一期天文學(xué)論文。她的評(píng)論文章如今已成為經(jīng)典文獻(xiàn)的一部分。

我第一次讀到特林布爾的書,是在讀天體物理本科的時(shí)候。研討會(huì)第一天,教授遞給我們一張厚厚的紙,13章101頁。他一邊翻著紙頁,一邊告訴我們,特林布爾閱讀了所有主要的科學(xué)期刊,把那一年宇宙學(xué)的進(jìn)展匯編成了這樣一本書。那不是一篇簡單的綜述論文,不只是羅列了對(duì)木星大氣的研究、尋找小行星、大質(zhì)量恒星的形成等,而是涵蓋了當(dāng)時(shí)天文學(xué)所有的關(guān)鍵進(jìn)展,而且內(nèi)容廣泛而詳盡,非同尋常。最特別的是,里面還穿插了各種各樣的笑話。

如今,新技術(shù)讓科學(xué)家能夠匯總海量紙質(zhì)數(shù)據(jù)。但在人工智能出現(xiàn)之前,天文學(xué)家有特林布爾,她每年都會(huì)撰寫這些宏觀文章。16 年來,她一直在整理、添加背景和評(píng)論。在她的整個(gè)職業(yè)生涯中,她很少使用那些精密的望遠(yuǎn)鏡進(jìn)行長期研究,也很少申請(qǐng)競爭激烈的研究經(jīng)費(fèi)。在大學(xué)管理者眼中,她只是一位微不足道的研究人員。她拒絕狹隘的研究視角,發(fā)表了多達(dá) 850 篇文章,其中大部分都是獨(dú)立撰寫的,既探索宇宙本身,也探索天文學(xué)的本質(zhì)。

“只是問問題,偶爾找到答案,”她說。這就是特林布爾每天做的事情。在她的大部分職業(yè)生涯中,她一直是一個(gè)特立獨(dú)行的人,繼續(xù)在已經(jīng)很稀少的女性天文學(xué)家群體中開辟一條不同的道路。

20 世紀(jì) 60 年代,特林布爾剛進(jìn)入 UCLA 時(shí),想學(xué)習(xí)考古學(xué)。但當(dāng)時(shí)考古學(xué)專業(yè)只對(duì)研究生開放。在以字母“A”開頭的專業(yè)中,還有“天文學(xué)”。她從父親那里得知,這是她從小就感興趣的領(lǐng)域。

于是,作為學(xué)校“天才計(jì)劃”的學(xué)生,她報(bào)讀了天文學(xué)專業(yè)。她的確很有天賦。1962年,《生活》雜志對(duì)加州的教育制度做了專題報(bào)道。其中一篇文章是特林布爾的專題,標(biāo)題是《漂亮臉蛋背后是180的智商》。言下之意是,漂亮女孩有聰明的大腦很奇怪。但在文章中,特林布爾明確指出,這沒什么奇怪的。

特林布爾的父親說得對(duì)。她確實(shí)對(duì)宇宙的奧秘著迷。研究生畢業(yè)后,特林布爾來到加州理工學(xué)院攻讀博士學(xué)位。“后來,我翻看他們的名錄,發(fā)現(xiàn)只有杰出的女性才能例外被錄取,”她說。“‘杰出’通常意味著‘嫁給被加州理工學(xué)院錄取的男人’。”在加州理工學(xué)院,特林布爾開始研究蟹狀星云,這是一場超新星爆炸,噴出了塵埃、氣體和等離子體,其光于 1054 年到達(dá)地球。

為了這個(gè)項(xiàng)目,她向位于加利福尼亞州圣地亞哥以東的著名天文臺(tái)帕洛瑪山天文臺(tái)申請(qǐng)了資助。她是有史以來第三位使用該望遠(yuǎn)鏡的女性,也是第二位獲得單獨(dú)使用權(quán)的女性(第一位是暗物質(zhì)研究先驅(qū)維拉·魯賓)。

幾千年后,蟹狀星云的殘骸仍在燃燒。它們發(fā)出各種波長的明亮輻射。如今,科學(xué)家們知道,它的中心有一顆脈沖星——一顆質(zhì)量巨大的恒星的殘骸,密度與原子核一樣高,大小與一座城市一樣大,每秒旋轉(zhuǎn) 30 次。但當(dāng)特林布爾開始研究時(shí),脈沖星還相對(duì)較新,沒有人知道蟹狀星云有脈沖星。“當(dāng)時(shí),它為什么如此明亮還是個(gè)謎,”她說。

在攻讀博士學(xué)位期間,她觀察了星云細(xì)絲的運(yùn)動(dòng),其中一項(xiàng)發(fā)現(xiàn)是,自超新星爆炸以來,氣體飛離中心的速度實(shí)際上增加了,距離地球約 6500 光年。特林布爾自然很高興有這樣的發(fā)現(xiàn),但她為此付出的努力——無數(shù)的攝影底片、重復(fù)而枯燥的觀察——似乎與“樂趣”二字毫無關(guān)系。閑暇之余,她還會(huì)唱歌跳舞,為生活增添樂趣,但望遠(yuǎn)??鏡周圍的工作呢?——登上山頂,操作大型儀器,用自己的雙手,收集有關(guān)宇宙的數(shù)據(jù),這部分是樂趣嗎?

“不——”她說,“那里很冷。我討厭寒冷。”

很快,特林布爾意識(shí)到,她不想在有生之年再觀察蟹狀星云或任何超新星遺跡,最好根本不要觀察它們。她更喜歡獨(dú)自工作,而不是團(tuán)隊(duì)合作。她是加州大學(xué)歐文分校的終身天文學(xué)家,她不想退還一大筆研究經(jīng)費(fèi)。因此,她采取了不同的方法,開始發(fā)表對(duì)整個(gè)天文學(xué)領(lǐng)域進(jìn)行整體審視的論文。

和任何科學(xué)家一樣,她喜歡思考。當(dāng)她被邀請(qǐng)?jiān)跁?huì)議上發(fā)表主題演講時(shí),她會(huì)思考:科學(xué)是如何產(chǎn)生的,由誰產(chǎn)生,為什么產(chǎn)生。“我總是覺得這是一個(gè)說出別人沒有說過的話的機(jī)會(huì),”她說。因此,她沒有總結(jié)會(huì)議主題,而是分析了大局:這個(gè)子領(lǐng)域是如何出現(xiàn)的?為什么我們現(xiàn)在要擔(dān)心這個(gè)研究課題?誰的研究在這次會(huì)議上被忽略了?

她想知道就讀更好的研究生院是否會(huì)對(duì)職業(yè)發(fā)展更有回報(bào)(確實(shí)如此)。她想知道哪些望遠(yuǎn)鏡產(chǎn)生的論文最多,結(jié)果發(fā)現(xiàn)其中很多都來自不太知名的儀器。她想知道哪些討論導(dǎo)致了科學(xué)共識(shí),于是她寫了一篇論文,追蹤了從木星大紅斑的性質(zhì)到暗物質(zhì)的存在等各種主題的不同科學(xué)爭論的進(jìn)展。

還有一次,她發(fā)表了一篇故意引起爭議的論文,聲稱一個(gè)疑似黑洞(第一個(gè)真正的黑洞候選體)附近的藍(lán)色恒星比人們想象的要小。如果這是真的,這就意味著這個(gè)黑洞也比人們想象的要小,小到不可能是黑洞。緊接著,有兩群人站出來試圖反駁她的說法。

“當(dāng)我寫這篇論文時(shí),我知道它是錯(cuò)的,”她說。“我寫這篇論文是為了讓人們觀察。”

特林布爾的許多作品似乎都在要求天文學(xué)家以不同的方式思考,或許是讓他們了解自己在更大背景下的地位,而不是將自己的工作視為與更大文化分離和孤立的事物。例如,她最近寫了一系列關(guān)于第一次世界大戰(zhàn)如何影響廣義相對(duì)論發(fā)展的文章,她還在為一本關(guān)于錯(cuò)過諾貝爾獎(jiǎng)的人的書寫一章。

“好玩嗎?”我問。

“當(dāng)然,”她說,“否則我就不會(huì)這么做了。”

如果特林布爾問的問題其他天文學(xué)家沒有想到過,或者至少?zèng)]有探索過,那可能是因?yàn)樗赖奶嗔恕?1991 年開始,她挑選了 23 種學(xué)術(shù)期刊,閱讀了每期的每一篇論文。“我很快就能知道以后是否需要這篇文章,”她說。如果我需要,她會(huì)在筆記本上寫一句話。到了寫論文的時(shí)候,她打開筆記本,剪幾下,把條目按主題組織起來。結(jié)果就是這一年的歷史記錄,一年來積累的關(guān)于宇宙的知識(shí)。

她最喜歡這件事的部分是“我可以講一些有趣的笑話”,她說。例如,在 2005 年的論文中,有這樣一段話:“如果每個(gè)星系的中心都有一個(gè)黑洞,為什么人們會(huì)如此頻繁地談?wù)撍咳祟惖碾[私部位也是如此。它們與黑洞有一些共同之處:它們位于中心,周圍一定有一些物質(zhì)將它們覆蓋起來。”

但大約在 2007 年,學(xué)術(shù)期刊對(duì)這些評(píng)論的興趣開始減弱給黑洞命名的天體物理學(xué)家是,與此同時(shí),印刷版和紙質(zhì)期刊也變得過時(shí)了。“我無法在線閱讀 6,000 篇論文,”她說。長時(shí)間盯著屏幕太累了。“我開始在眼前看到鋸齒狀的閃電圖案,”她說。

如今,世界上已經(jīng)沒有人能夠包攬所有天文學(xué)家的科研成果,年輕的科學(xué)家很難接替特林布爾的位置。事實(shí)上,學(xué)術(shù)界并不怎么看重“廣度”,這是一個(gè)“不發(fā)表就出局”的世界,大規(guī)模的合作隨處可見,但在目前的知識(shí)創(chuàng)造體系下,大多數(shù)人還是躲在自己狹小的領(lǐng)域里閉門造車。

盡管如此,特林布爾的貢獻(xiàn)似乎得到了整個(gè)天文學(xué)界的認(rèn)可。特林布爾曾擔(dān)任國際天文學(xué)聯(lián)合會(huì)和美國天文學(xué)會(huì)的副主席,并因其“對(duì)天文學(xué)的長期和偉大的無私貢獻(xiàn)”而被后者授予喬治·范·比斯布魯克獎(jiǎng)。美國物理教師協(xié)會(huì)授予她克洛普斯特格紀(jì)念講座獎(jiǎng),以表彰她“為把當(dāng)代物理學(xué)的激情帶給大眾所做出的杰出貢獻(xiàn)”。

但或許最恰當(dāng)?shù)恼J(rèn)可來自于國際天文學(xué)聯(lián)合會(huì)最近以她的名字命名了一顆小行星:9271 。現(xiàn)在給黑洞命名的天體物理學(xué)家是,這顆小行星正獨(dú)自與其他小行星一起運(yùn)行。

當(dāng)我為撰寫本文與特林布爾通電話時(shí),她問我是否收到了她回憶錄的開篇 40 頁掃描文件。在這份文件里,她講述了自己為費(fèi)曼做模特的時(shí)光。特林布爾寫道,費(fèi)曼不喜歡沉默,所以他會(huì)說話,有時(shí)也會(huì)傾聽。“我聽到了很多有趣的事情,后來這些事情被寫進(jìn)了《你,費(fèi)曼先生》,還有一些有趣的事情沒有寫在書中,”她說。(這是費(fèi)曼最著名的書。)

回憶錄只有幾十頁,只涵蓋了她早年的生活,顯然尚未完成。“寫著寫著我就覺得無聊了,”她說。畢竟,只做一件事從來都不是特林布爾的風(fēng)格。

造就:發(fā)現(xiàn)創(chuàng)意的劇場式線下演講平臺(tái),下載造就APP,觀看更多演講精彩內(nèi)容。