助力高考-即刻秒殺二級(jí)結(jié)論——《高中物理手冊(cè)》第三版上市啦!

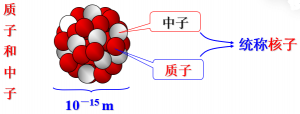

學(xué)生現(xiàn)在知道,原子核的尺度在10-15m數(shù)量級(jí),由質(zhì)子和中子組成,其中質(zhì)子帶正電,中子不帶電。

那么,為什么帶正電的質(zhì)子能夠在原子核如此狹小的空間內(nèi)擠壓在一起而不散開呢?

是因?yàn)橐Φ淖饔脝幔拷?jīng)過計(jì)算,可以得出質(zhì)子之間的庫(kù)侖力是引力的1035倍,核子不可能以自身的引力抵消庫(kù)侖斥力,核子之間一定存在著另一種力把它們聯(lián)系在一起,這就是核力。

核力

1.定義:能將原子核中各個(gè)核子結(jié)合在一起的強(qiáng)大力,叫做核力。

2.核力的特點(diǎn):

(1)核力是強(qiáng)相互作用(強(qiáng)力)的表現(xiàn)形式,在原子核尺度上,核力比庫(kù)侖力強(qiáng)得多。

(2)核力是一種短程力比結(jié)合能,作用距離約為10-15m數(shù)量級(jí)。當(dāng)距離大于0.8×10-15m時(shí),核力是一種吸引力。當(dāng)距離為10×10-15m時(shí),核力幾乎消失。當(dāng)距離小于0.8×10-15m時(shí),核力是一種排斥力。因此,核子不會(huì)聚變。

(3)核力與電荷無關(guān),核力與核子的電荷無關(guān)。

(4)核力是飽和的。每個(gè)核子只與相鄰的核子相互作用。這種性質(zhì)稱為核力的飽和性。

四種已知的相互作用

(1)萬有引力:引力在宏觀和宇宙尺度上占主導(dǎo)地位。正是引力使得行星繞恒星運(yùn)行,連接星系團(tuán),并決定宇宙的現(xiàn)在和未來。

(2)電磁力:在原子核外留學(xué)之路,電磁力使電子結(jié)合成分子,分子結(jié)合成液體和固體。電磁力和引力都是“長(zhǎng)程力”,也就是說,它們可以作用于無限遠(yuǎn)的距離。

(3) 強(qiáng)相互作用:在原子核內(nèi)部,強(qiáng)力將核子結(jié)合在一起。

(4)弱相互作用:弱相互作用是原子核β衰變的原因,也就是中子→質(zhì)子轉(zhuǎn)變的原因。弱相互作用也是一種短程力(比強(qiáng)力短),其強(qiáng)度小于電磁力。

原子核中質(zhì)子與中子的比例

自然界中,較輕的原子核,質(zhì)子和中子的數(shù)量大致相等,但較重的原子核,中子的數(shù)量大于質(zhì)數(shù)的數(shù)量。元素越重,兩者的差異就越大。如下圖所示,這是為什么呢?

隨著原子序數(shù)的增加,中子和質(zhì)子數(shù)量的差距越來越大。

原因分析:

原子核越大,核子之間的距離越大,庫(kù)侖力和核力都減小,但核力減小得快,增大到一定程度,核力就少了,不足以平衡庫(kù)侖力,原子核就會(huì)不穩(wěn)定。如果加入中子,與其他核子之間就沒有庫(kù)侖力了,但有核力,有助于穩(wěn)定原子核。核力是短程力,如果超出它的范圍,加入中子也會(huì)使原子核不穩(wěn)定,所以原子序數(shù)越大越不穩(wěn)定。

結(jié)合能

由于核子之間存在著強(qiáng)大的核力,當(dāng)核子結(jié)合形成原子核或者原子核分解成核子時(shí),都會(huì)發(fā)生巨大的能量變化。

當(dāng)核子結(jié)合形成原子核時(shí),會(huì)放出一定的能量;當(dāng)原子核分解成核子時(shí),也會(huì)吸收同樣多的能量,這個(gè)能量叫做原子核的結(jié)合能。

特定結(jié)合能(平均結(jié)合能)

原子核越大,其結(jié)合能越大。因此,有意義的是其結(jié)合能與核子數(shù)的比值,稱為特定結(jié)合能或平均結(jié)合能。特定結(jié)合能越大,核子在原子核中的結(jié)合越牢固,原子核就越穩(wěn)定。

中等尺寸的原子核具有最大的比結(jié)合能(每個(gè)核子的平均質(zhì)量損失最大),是最穩(wěn)定的。這一現(xiàn)象在20世紀(jì)20年代末引起了科學(xué)家的想象:如果將較重的原子核分裂成中等尺寸的原子核,或者將較小的原子核合并成中等尺寸的原子核,核子的比結(jié)合能就會(huì)增大,也就是核子會(huì)發(fā)生新的質(zhì)量損失,釋放出新的結(jié)合能,釋放出巨大的能量供人類利用。最終這些能量確實(shí)被人類利用了,不過第一次使用是在戰(zhàn)爭(zhēng)中。

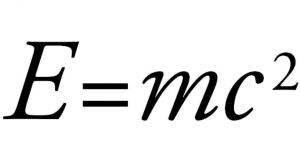

愛因斯坦的質(zhì)能方程

愛因斯坦從相對(duì)論中得出結(jié)論,物體的能量和質(zhì)量之間存在以下密切聯(lián)系。

表明物體擁有的能量與其質(zhì)量之間存在簡(jiǎn)單的比例關(guān)系

質(zhì)量損失

組成原子核的核子的質(zhì)量與原子核的質(zhì)量之??間的差值稱為核質(zhì)量損失。

當(dāng)核子結(jié)合形成原子核時(shí),它們會(huì)失去質(zhì)量,因此會(huì)釋放出如下大小的能量:

了解結(jié)合能和質(zhì)量損失

1、核子結(jié)合形成原子核時(shí),新核的質(zhì)量小于核子的質(zhì)量(質(zhì)量損失),核能以伽馬光子的形式釋放出來。原子核分解成核子時(shí),需要吸收一定的能量,核子的總質(zhì)量大于原核的質(zhì)量。

2、核反應(yīng)中,質(zhì)量損失時(shí),核子數(shù)量不會(huì)減少(即質(zhì)量數(shù)守恒)。這可以理解為,形成原子核后,原子核中每個(gè)核子似乎都“變薄”了。

3、質(zhì)量損失不代表質(zhì)量消失,而是減少的質(zhì)量Δm以能量(動(dòng)能質(zhì)量)的形式輻射出去比結(jié)合能,因此不違反質(zhì)量守恒定律。

4、國(guó)際單位:Δm以“kg”表示,c以“m/s”表示,ΔE以“J”表示。

原子中常用單位;Δm采用“u”(原子質(zhì)量單位),1u=1.×10-27kg,c=2.9979×108m/s,1eV=1.6022×10-19J。

ΔE 表示為“Δm c2”,1u = 。(表示相當(dāng)于 1u 質(zhì)量變化的能量變化)

5.核反應(yīng)中釋放或吸收的能量比化學(xué)反應(yīng)中釋放或吸收的能量大幾個(gè)數(shù)量級(jí)。

高中物理知識(shí)點(diǎn)總結(jié)