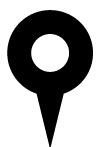

U235 核的裂變過程。該核吸收一個中子,變成 236U 核。236U 核隨后裂變成兩個移動速度更快的較小核,釋放出三個中子,同時產生伽馬射線。

核裂變

裂縫

核裂變

它指的是核反應或放射性衰變,其中較重的原子(原子序數較大的原子),主要是鈾或钚,分裂成較輕的原子(原子序數較小的原子)。核裂變最早是由莉澤·邁特納、奧托·哈恩和奧托·羅伯特·弗里施于 1938 年提出的,他們發現原子彈和核電站的能量來源是核裂變。早期的原子彈是由钚-239 制成的。鈾-235 裂變在核電站中最為常見。

重核原子被中子擊中后分裂成兩個較輕的原子,釋放出數個中子和以伽馬射線形式存在的光子。釋放出的中子又撞擊其他重核原子,從而形成鏈式反應,原子核自發分裂。原子核裂變時,不僅釋放中子,還會釋放熱量。核電站發電的能量就來自此。因此,核裂變產物的結合能必須大于反應物的結合能。

核裂變會將一種化學元素變成另一種化學元素,所以核裂變也是一種核遷移。形成的兩個原子的質量會略有不同,對于常見的可裂變物質同位素來說,形成的兩個原子的質量會略有不同,質量比約為。大多數核裂變會形成兩個原子,偶爾也會有形成三個原子的核裂變,稱為三元裂變(由錢三強和何澤慧發現),大約千分之一會產生二到四元裂變,其中形成的最小產物介于質子和氬核大小之間。

現代核裂變大多是有意為之,由中子撞擊引發的人工核反應。偶爾,也有自發核裂變,由放射性衰變引起,不需要中子引發,特別是在一些質量數非常高的情況下。高同位素產物的組成具有相當大的概率性,甚至是混亂的,這與量子隧穿產生的裂變不同,例如質子發射、α衰變和團簇衰變,這些裂變每次都會產生相同的產物。核電站的能量來源是核裂變。核燃料是指當中子撞擊它時會釋放中子的物質,從??而產生鏈式反應,使核裂變繼續進行。在核電站中,能量產生率控制在較小的速率,而在原子彈中,能量的釋放非常迅速且不受控制。

由于每次核裂變釋放的中子數量大于一個,如果不控制鏈式反應,在極短的時間內,同時發生的核裂變數量會成倍增加,如果原子數量足夠多,瞬間就會釋放出大量能量。原子彈就是利用核裂變的這種特性,制造原子彈所用的重核含量必須在90%以上。

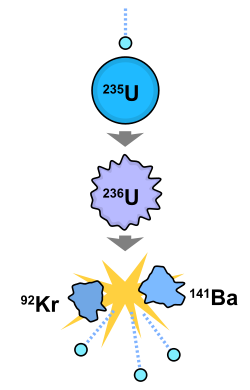

核能發電應用中使用的核燃料通常含有極低水平的鈾-235,約 3% 至 5%,因此不會引起核爆炸。然而,核電站仍需要控制反應堆中的中子數量,以防止電力耗盡。濃度過高會導致堆芯熔毀。硼通常被添加到反應堆慢化劑中,控制棒用于吸收燃料棒中的中子以控制核裂變速率。從鎘開始的所有元素都可以分裂。

核裂變時,大部分裂變中子在裂變后立即釋放,稱為瞬發中子,少部分在稍后(一至幾十秒)釋放,稱為緩發中子。

裂縫

機制

核裂變可以在沒有中子的情況下發生。這種類型的核裂變稱為自發裂變,這是一種僅在少數較重同位素中發生的放射性衰變。然而,大多數核裂變是一種核反應,其中中子撞擊導致反應物分裂成兩個較小的原子核。核反應是由中子撞擊機制產生的,不受自發裂變相對固定的指數衰減和半衰期特性的控制。

現今人們知道的核反應有很多種,核裂變與其他核反應最大的不同就是,核裂變是由中子碰撞而產生的,產生的多個自由中子會與其他原子核碰撞,引發更多的核裂變,成為核鏈式反應(鏈式反應的一種),有時可以控制一些條件來調整核鏈式反應的程度。

能產生核鏈式反應的化學元素的同位素稱為核燃料,又稱可裂變材料。其中最重要的是U235(鈾的同位素,原子量為235)和Pu239(钚的同位素核裂變反應方程式,原子量為239)。核燃料分裂后,大部分會形成原子量在95至135之間的元素(核裂變產物)。大多數核燃料會非常緩慢地通過α/β衰變鏈發生自發裂變,時間范圍從數千個世紀到幾個地質年代。在核反應堆或核武器中,大多數核裂變是由中子撞擊引起的,而核裂變也會產生中子,從而引發更多的核裂變。

誘發核裂變事件,其中慢中子被鈾 235 原子核吸收,分裂成兩個快速移動、較小且中子較多的元素。大部分能量轉化為核裂變產物和中子。動能

小河頭日出

慕田峪長城

滑冰車

連鎖反應

許多重元素,如鈾、釷和钚,既能通過放射性衰變自發裂變,也能通過中子引發的核反應自發裂變。任何能通過吸收中子而發生核裂變的原子核都被稱為“可裂變材料”,但能吸收慢速移動的熱中子而發生核裂變的原子核被稱為可裂變材料。一些特殊的可裂變材料及其同位素(如U233、U235和Pu239)能維持鏈式反應,并能提取出足夠數量以供使用,這類材料被稱為核燃料。

一切可裂變和易裂變物質都會有部分原子發生自發裂變,釋放出部分自由中子。自由中子的半衰期約為15分鐘,之后衰變為質子和β粒子,但在半衰期到來之前,中子已經碰撞到了其他原子(新衰變中子的速度約為光速的7%,甚至慢中子的速度也是音速的8倍。)。部分中子會撞擊原子,引發進一步的核裂變。核燃料充滿,或者中子維持足夠長的時間,放出的中子數量大于離開核燃料的中子數量,這就是持續的核鏈式反應。

能夠維持持續核鏈式反應的組件稱為臨界組件。如果組件完全由核燃料組成,則稱為臨界質量。臨界一詞指的是控制燃料中自由中子的微分方程的尖點。如果質量小于臨界質量,核鏈式反應將繼續。中子的數量由放射性衰變決定,如果質量大于臨界質量,中子的數量由鏈式反應決定。臨界質量的實際質量受幾何形狀和周圍材料的影響。

并非所有的裂變材料都能產生核鏈式反應,例如U238是鈾的最豐富同位素,它是裂變材料,但不是核裂變材料,如果能量超過1MeV的中子擊中U238,就會發生核鏈式反應,雖然會發生裂變,但產生的中子能量大部分不足以引起其他裂變,所以這種同位素不會產生核鏈式反應。如果U238被慢中子擊中,U238會吸收中子(形成U239)核裂變反應方程式,并β衰變形成Np239,后者再以同樣的過程衰變為Pu239。這也是中子增殖反應堆生產Pu239的方法。

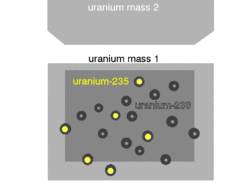

鏈式反應圖。

1. 鈾235原子吸收一個中子,分裂成兩個較小的新原子,釋放出三個中子和結合能。

2. 其中一個中子被鈾-238吸收,鏈式反應不會繼續。另一個中子不會與其他原子碰撞。最后一個中子與另一個鈾-235原子核碰撞,釋放出兩個中子。鏈式反應繼續。

3. 兩個中子與鈾235原子核碰撞,分別釋放出1至3個中子,從而繼續鏈式反應

紅燒豬肘

豆汁橡膠圈

核反應堆

最常見的核反應堆類型是臨界反應堆,在臨界反應堆中,核燃料產生的中子會引發更多的核反應,從而保持可控的能量水平。有些核反應堆無法自行繼續產生核反應,稱為亞臨界反應堆。使用衰變或粒子加速器來誘發核裂變。

德國菲利普斯堡核電站的冷卻塔

建造臨界核反應堆的原因有三點,目的可能是需要核裂變產生的能量或中子,因此有不同的工程考慮:

1、核能發電希望獲得核裂變產生的能量,可能用來供給發電廠,或者作為核動力潛艇的動力來源。

2.研究用核反應堆的目的是獲取中子和核放射性元素,用于科學、醫學、工程或其他研究目的。

3. 中子增殖反應堆的目的是從高豐度同位素中提取核燃料。快中子增殖反應堆更為人熟知,它從自然界豐富的U238(非核燃料)中提取Pu239。過去曾開發過熱中子增殖反應堆,使用Th232提煉U233(釷燃料循環),目前仍在開發中。

理論上來說,所有核反應堆都能達到上述三個目的,但在實際應用中,這三個工程目的相互沖突,大多數核反應堆只考慮其中之一。將核能轉化為熱能,再加熱工作流體,推動熱機產生機械能或電能。工作流體通常是水,用蒸汽渦輪發動機,但有些設計也使用氦氣作為工作流體。利用核反應堆產生中子的研究可用于許多領域,核裂變產生的熱量被認為是無法使用的廢熱。中子增殖反應堆是特殊的研究核反應堆,它處理燃料本身,即U238和U235的混合物。

原子彈

原子彈是利用核裂變的能量造成破壞的一種核武器。原子彈是專門設計的核反應堆,在原子彈因釋放自身能量而爆炸之前,盡可能快地釋放大量能量。研制原子彈的目的之一就是為了制造原子彈。美國的曼哈頓計劃匯集了早期研究核裂變鏈式反應的許多科研成果,進行了三位一體核試驗,并于1945年8月在廣島和長崎投下了小男孩和胖子原子彈。

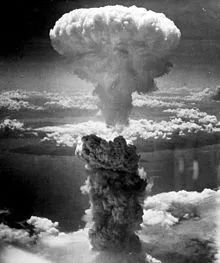

1945 年,長崎原子彈爆炸時,震中的蘑菇云高達 18 公里。原子彈爆炸造成至少 6 萬人死亡。

即便是第一顆原子彈,威力也是同等重量化學炸藥的數千倍,例如小男孩原子彈重約4噸,其中60公斤是核燃料,長約3.4米,它的爆炸威力相當于現代核武器(包括氫彈等)的破壞力,比同等重量的第一代純核裂變武器的破壞力大數百倍,所以現代核導彈彈頭只有小男孩核燃料重量的1/8,TNT當量為47.5萬噸,可以摧毀比城市大十倍的面積。

原子彈和受控核反應堆中的核裂變鏈式反應的物理原理相同,但在工程設計上有顯著差異。原子彈的目的是一次性釋放所有能量,而核反應堆則希望連續釋放能量。核反應堆過熱,導致核心熔化和蒸汽爆炸。由于核反應堆中濃縮鈾的濃度比原子彈低得多,因此不可能造成像原子彈爆炸那樣的大規模破壞。以目前的技術,從原子彈中提取有用能量仍然非常困難,但當時有一個火箭推進系統,獵戶座,計劃是在飛船后面放上大量的保護和屏蔽,然后在飛船后面引爆原子彈。

核武器在軍事戰略上的重要性也使得核裂變技術具有極高的政治敏感性。從工程角度看,目前的原子彈相對簡單,但核燃料的獲取困難是大多數國家無法制造原子彈的原因,只有少數國家有能力制造原子彈,只有現代工業國家才擁有核燃料和專門的生產計劃。

歷史

核裂變是1938年在威廉皇帝化學研究所(現柏林自由大學)的建筑物中發現的,此前人們在描述原子內部的放射性和原子核物理科學方面已經研究了近五十年。1911年,盧瑟福提出原子模型(盧瑟福模型),原子核由一個小而致密、帶正電的原子核組成,原子核內含有許多質子(當時還沒有發現中子),周圍有許多在軌道上運動并帶負電荷的電子。尼爾斯·玻爾于1913年在此基礎上進行拓展,并加入了電子的量子特性(玻爾模型)。亨利·貝克勒爾、瑪麗·居里和皮埃爾·居里的研究以及盧瑟福的進一步研究指出,原子核的束縛力雖然很強,但是核衰變有不同形式(如α衰變,會放出α粒子,也就是帶有兩個中子和兩個質子的氦原子核),進而嬗變為其他元素。

科學家此前已經對核嬗變進行了一些研究。1917年,盧瑟福利用α粒子將氮原子嬗變成氧原子,這是首次觀察到的核反應,即試圖使一個粒子衰變并產生其他粒子。1932年,盧瑟福的同事歐內斯特·沃爾頓和約翰·考克饒夫完成了完全人工的核反應和核嬗變,利用人工加速的質子撞擊鋰-7,將其分裂成兩個α粒子,當時被稱為“分裂原子”,但這與后來重元素的核裂變不同。當時還研究了“原子結合”(即核聚變)的可能性。第一次人工核聚變是由馬克·奧利弗于1932年開始的,他將兩個加速的氘核(包含一個中子和一個質子)聚變成一個氦核。

英國科學家詹姆斯·查德威克于1932年發現中子,隨后,1934年,恩里科·費米與他在羅馬的同事用中子轟擊了原子序數為92的鈾原子,費米認為,他們實驗產生的元素具有93和94個質子,并因此被命名為93和94,但也有科學家不同意費米的結論,德國科學家伊達·諾達克在1934年提出質疑網校頭條,認為產生的元素并不是一個新的原子序數為93的元素,而是“原子核被分成了幾個較大的碎片”。不過,當時支持諾達克說法的人并不多。

費米的論文發表后,奧托·哈恩、莉澤·邁特納和斯特拉斯曼在柏林進行了類似的實驗。邁特納是奧地利猶太人,1938 年納粹占領奧地利后他失去了身份。邁特納逃往瑞典,但仍與哈恩保持通信。12 月 19 日,邁特納收到哈恩的信時,有一些化學證據表明中子擊中鈾產生的原子是鋇。托馬斯·羅伯特·弗里施當時也在瑞典。哈恩認為這是原子核爆炸,但他不知道這一結果的物理基礎。鋇的原子質量比鈾小 40%,當時沒有已知的衰變會懷疑這一結果,但邁特納相信哈恩在化學方面的專業知識。 邁特納和弗里施正確地解釋了哈恩實驗的結果,鈾原子核分裂成大約兩個。弗里施建議這個過程可以稱為“核裂變”,借用了生物細胞分裂的過程,即一個細胞分裂成兩個。

1938年12月22日,哈恩和斯特拉斯曼向《自然科學》雜志投稿,聲稱他們用中子轟擊鈾發現了鋇。同時,他們將實驗結果寄給了瑞典的《物質》雜志。邁特納、弗里施和納納正確地把這個結果解釋為核裂變的證據。弗里施于1939年1月13日證實了這一實驗。因為證實了中子轟擊鈾產生的鋇是核裂變產物。哈恩因“發現重核的核裂變”而獲得了1944年諾貝爾化學獎(該獎直到1945年才頒給哈恩,因為諾貝爾委員會認為1944年化學獎的提名人不符合諾貝爾獎的要求。這是貝爾的遺愿,諾貝爾委員會可以把獎推遲到次年頒發)。

工藝壺后記:

中子的發現

中子的發現過程,是粒子物理學發展的一部漫長歷史,猶如一部驚心動魄的武俠小說,誕生了太多偉大的物理學家、化學家,也誕生了眾多的諾貝爾獎獲得者。

由于上課時間有限,老師沒能把這里很多有趣的故事講給大家聽,以后老師一定會抽時間彌補,不能讓大家錯過這么精彩的歷史!!!

? Craft Pot