今日小南推文

電致物理發光(ECL)集成物理發光高靈敏度和電物理電位可控性的優點,在剖析物理與臨床醫學中得到廣泛的應用。其中,基于釕聯噻吩衍生物的ECL免疫剖析方式是癌癥標志物監測的主要手段之一。針對生物監測與生命科學研究的需求,ECL新體系的開發已成為該領域常年的研究主題。

量子點(QDs)具有規格可控、高發光效率和窄的發射波譜,并在2002年被發覺是一種理想的ECL發光體(2002,296,1293)。物理化工院鞠熀先院士研究團隊用簡單方式解決量子點匯聚問題,首次在水相體系中實現了QDs的ECL,并將其用于共反應劑的物理傳感器(Anal.Chem.2004,76,6871),制得第一支量子點ECL生物傳感(Chem..2007,404),建立了QDsECL的能量轉移、電子轉移新機制,發覺了新的ECL共反應劑,完善了小分子、DNA、蛋白質和糖基的ECL測量方式(Anal.Chem.2007,79,6690;2007,79,8055;2008,80,5377;Chem..2010,46,5446),并研發出低ECL電位的量子點(Anal.Chem.2010,82,3359),發展了生物標志物的免疫剖析新方式(Anal.Chem.2010,82,7351;2011,83,5214;2013,83,5390)。

但是,QDs的毒性限制了其在細胞與活體傳感器中的應用。近些年來,該團隊聚焦于廣譜性、高生物相容性的聚合物量子點(Pdots),不斷提升其ECL發光效率,拓展其生物應用。她們首先合成噻咯-咔唑偶聯的Pdots(Anal.Chem.2016,88,845)和釕聯噻吩參雜的Pdots,提出了雙ECL提高策略(Anal.Chem.2017,89,7659),發展了電子受體-電子供體-集聚發光官能團偶聯的高效ECL發光體(J.Phys.Chem.Lett.2018,9,5296)和Pdots雙分子內共振能量轉移的ECL體系(Chem.Sci.2019,10,6815),建立了金屬離子(Anal.Chem.2018,90,1202)和多種癌癥標志物(Anal.Chem.2018,90,7708)驍龍量可視化成像檢查方式。

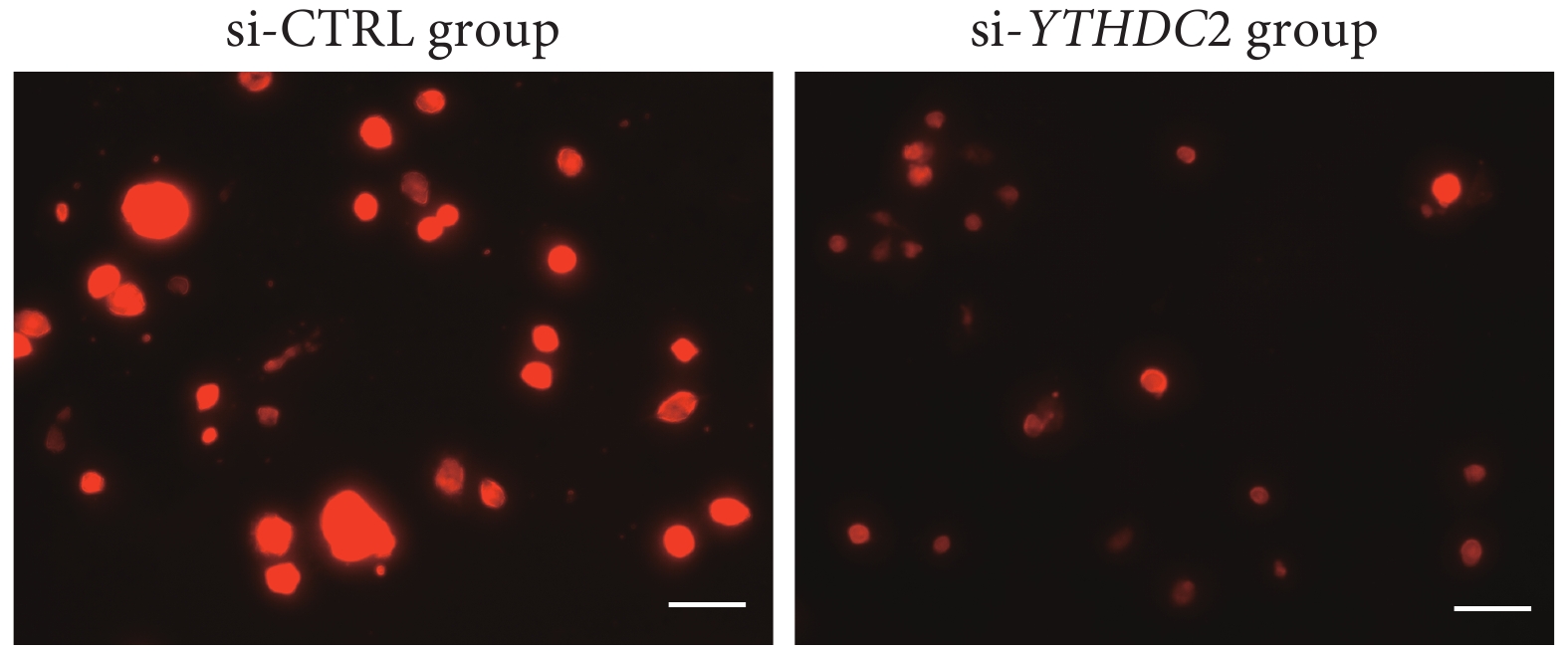

因為對高含量共反應劑的需求及其中間體短壽命的限制和對細胞的損傷,ECL技術無法在細胞與活體測量中得到應用。開發易發光效率、低細胞毒性和無外加共反應劑的ECL發光體系自然成為該領域的急切需求。近日,鞠熀先院士研究團隊借助共軛結構短發子內雙電子轉移提高的機理細胞膜蛋白,設計了一種共反應劑內嵌的Pdots,開發了無需外加共反應劑而ECL硬度則是分子間電子轉移體系在等含量時132倍的ECL發光體系,其ECL效率甚至低于精典的釕聯苯基-共反應劑體系,進而實現了單個活細胞膜蛋白的無試劑ECL成像檢查。

該Pdots的制備首先將2,2-(9,9-雙(6-溴代己基)-9氫-芴-2,7-二基)雙(4,4,5,5-四苯基-1,3,2-二氧雜硼烷)與4,7-二溴苯并[c][1,2,5]噻二唑在100oC聚合,生成聚4-(9,9-雙(6-溴己基)-9H-芴-2-基)苯并[c][1,2,5]噻二唑;再與二嗎啉反應,生成氯仿偶聯的聚合物TEA-PFBT;進一步與苯乙烯-馬來苯酚絡合物(PSMA)通過納米共沉淀得到表面含乙酸的聚合物點(TEA-Pdots)(圖1A)。Pdots表面有豐富的修飾位點,具有細胞毒性低、ECL發光硬度高的特性。通過與鏈霉親和素(SA)偶聯,借助和生物素標記抗原與細胞表面相應待測分子及SA的雙辨識作用,可將Pdots標記到細胞表面待測分子上,在無需外加共反應劑且無需額外的通透處理的條件下細胞膜蛋白,實現對細胞膜表面特異性蛋白的原位成像檢查(圖1B)。通過對活細胞表面人表皮生長因子受體-2(HER2)的無試劑ECL成像檢查,該技術已成功地用于抗生素對膜蛋白調控的評估。這一工作為ECL在單細胞剖析和生命活動動態研究中的應用開辟了新的途徑。

上述相關成果已以“DualforInSitu-enceof”為題于9月21日在Angew.Chem.Int.Ed.(DOI:10.1002/anie.)在線發表。博士生王寧寧為該工作的第一作者,鞠熀先院長為通信作者。

圖1.(A)共反應劑內嵌的Pdots的合成路線,(B)Pdots用于單細胞表面HER2測量的ECL顯微成像原理圖。

掃碼訪問北京學院新聞網,開啟更多精彩~