于我們那平凡得毫無奇特之處的學生時代里,大家最為熟悉不過的便是知識點啦!在教育實踐范疇當中,知識點所指的乃是針對某一個知識的廣泛稱謂。還在為沒有知識點總結而煩悶苦惱嗎?以下是小編用心精心整理出來的初三上冊物理運動和力期末知識點復習,只是供作參考之用,期望能夠對大家起到幫助作用呀!

初三上冊物理運動和力期末知識點復習 1

第一節 運動和能的形式

1.運動的多種形式。

存在諸多各異的物質運動方式,像是機械運動,還有聲運動,以及光運動,另外電運動,加上熱運動,再有生命運動等 。

2.能的多種形式。

動能:物體運動時所具有的能稱為動能(m和v有關)。

物體被舉高,這種情況與m和h有關,此時物體具有的能,或者物體發生彈性形變時所具有的能,被稱為勢能。

機械能:動能和勢能統稱為機械能。

化學能:

1.食物中貯存的能量

2.煤、石油中貯存的能量

3.干電池中貯存的能量為化學能。

太陽光給予我們數量眾多的光能,植物借助光合作用將光能予以轉化,光能,太陽光給我們帶來了大量的光能,植物是通過光合作用把光能轉化。

為化學能貯存于體內

能夠判別各種各樣形式的能,這種能比如動能、勢能,包括化學能、電能,可以是聲能、光能等等,并且清楚它們所被運用之處 。

第二節機械運動

1.機械運動。

機械運動是,一個物體相對于另一個物體,位置出現變化的情況,這種變化被稱作機械運動,其特點在于,物體的位置發生了改變 。

2.參照物。

研究某一物體運動情形的時候,存在著這樣一種假定為靜止不動的物體,由于參照物不一樣,該物體的運動狀況呈現出不同的情況。

3.機械運動的分類。

存在直線運動,還有曲線運動,直線運動之中呢,又能夠劃分成勻速直線運動以及變速直線運動 。

4.控制變量法。

在針對某物理量開展是否與某個因素存在關聯的研究期間,對其他因素予以控制,讓其維持不變,借此排除其他因素所產生的影響與干擾 ,這樣一種實驗方法便被稱作控制變量法 。

5.速度和平均速度。

(1)速度。

1.物體在單位時間內通過的路程叫做速度。

2.速度的計算公式V=S/t

t=S/v s=vt

速度的單位,需表明其是依據公式V=S/t而得出的,速度是等于路程除以時間的,故而速度的單位是路程的單位除以時間的單位。倘若路程的單位采用米,時間的單位采用秒,那么速度的單位便是米/秒。要是路程的單位用千米,時間的單位用小時,速度的單位即為千米/時。1米/秒等于3.6千米/時 。

(2)平均速度。

當初物體處于做變速直線運動這種狀態的時候,經由公式V等于(S1加上S2再加上SN)除以(t1加上t2再加上tN)所計算推導出來的速度 。

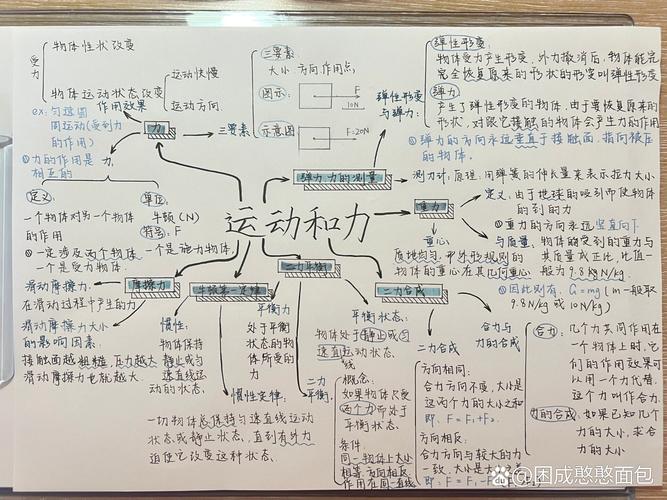

第三節力的存在

力是物體對另一個物體的作用,存在著施力物體以及受力物體啊。 接觸了并不一定就有力的存在呀,沒有接觸并不一定就不存在力的那種作用呢。

1.力的作用效果。

(1)改變物體的形狀。

(2)物體運動狀態的改變,涵蓋了物體速度大小的改變,以及物體運動方向的改變。

2.力的作用是相互的。

一個物體,也就是甲物體,當它對另一個物體,即乙物體,施加力的作用的時候,乙物體同樣會對甲物體,這個給予它力的物體,產生力的作用。

3.彈力。

相互接觸并相互擠壓,物體發生彈性形變時產生的力。

4.力的單位。

力的單位是牛頓,單位符號是N。

5.測力計。

測量力的大小的工具叫測力計。常用的測力計是彈簧秤。

第四節力的圖示

1.力的三要素。

力的大小、方向、作用點。

2.力的圖示。

用一根帶箭頭的線段表示力的三要素。

第五節物體為什么會下落

1.重力。

(1)定義:物體由于地球的吸引而受到的力。

(2)方向:豎直向下。

2.重力與質量的關系。

重力與質量成正比,計算公式為G=mg

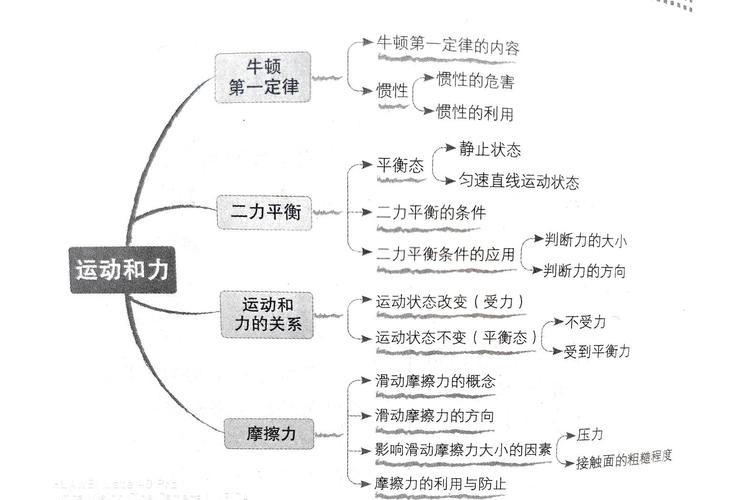

第六節摩擦的利和弊

1.摩擦力。

發生相對運動,或者存在有相對運動趨勢的情況之時,是相互接觸的一些物體,在接觸面那兒,會產生一種阻礙物體發生相對運動的力 。

2.增大摩擦的方法。

(1)增大壓力。

(2)增大接觸面的粗糙程度。

3.減小摩擦的方法。

(1)減小壓力。

(2)減小接觸面的粗糙程度。

(3)變滑動摩擦為滾動摩擦。

車把需要利用摩擦,輪胎需要利用摩擦,腳踏板需要利用摩擦,車閘等處也需要利用摩擦。車把刻有粗糙的花紋,以此通過增大接觸面的粗糙程度來增大摩擦,輪胎同樣刻有粗糙的花紋,也是通過增大接觸面的粗糙程度來增大摩擦,腳踏板也刻有粗糙的花紋,通過增大接觸面的粗糙程度來增大摩擦。自行車上所有轉軸,像中軸需要減少摩擦,前后軸需要減少摩擦,飛輪需要減少摩擦,龍頭的轉軸需要減少摩擦,腳踏板的轉軸等部件也需要減少摩擦。主要是借助滾珠軸承來減少摩擦,并且添加潤滑油來減少摩擦。 。

第七節牛頓第一定律

1.牛頓第一定律。

一切物體,當不受外力作用之時,那原本處于靜止狀態的,將會持續保持靜止狀態;而原本處于運動狀態的,將會持續保持勻速直線運動狀態。

(1) 要提醒學生注意定律中的或字不能寫成和字。

其二,對于定律的理解是,任何一個物體,要是不再受到外力的作用,若是原本處于靜止狀態的,將會始終維持靜止狀態;要是原本處于運動狀態的,將會一直保持勻速直線運動狀態。

讓學生在領會的情形下牢記此定律,并且明晰該定律的因果關聯。

(4) 這個定律是在實驗的基礎上經過科學的推理得出的。

2.慣性。

一切物體都具有的保持原有速度的大小和運動方向的性質

請問作出解釋,因何情況是,當汽車開始啟動之時,乘客會朝著后方傾斜。汽車予以剎車的時刻,乘客會朝著前方傾斜。而汽車進行轉彎之際,乘客會朝著外側傾斜呢。(是以站在車上的乘客作為例子)。

當汽車開始起車時,乘客腳部因與汽車地板存在摩擦,從而跟著汽車一同起動,然而乘客身體的上部,因慣性仍要保持靜止狀態,所以此時乘客的上身會向后傾斜;當汽車剎車時,乘客腳部受力隨車減速初中物理運動的描述,可身體上部因慣性還要保持剎車開始時的較大速度,故而乘客上身向前傾斜;遇汽車轉彎時,乘客腳部隨車轉彎,但其身體上部因慣性要保持轉彎開始時速度的方向,于是乘客上身向外傾斜 。

3. 慣性的應用

明晰了所有客體都具備慣性且無法予以削減這件事之后,便能夠借助慣性為生活賦予便利以及為生產帶來益處;同時,也能夠預估到慣性興許引發的危害進而想方設法予以防范。利用慣性所創造的便利之處,像是,在汽車臨近站點以前,通過預先關機來耗損汽油,汽車依舊能夠憑借慣性行進直至到達站點。預防慣性有可能釀成的危害,例如,駕駛車輛時不可超速,駕車者要系好安全帶等 。

第八節二力平衡的條件

1.二力平衡。

物體要是在兩個力的作用之下,若維持靜止狀態,或者保持勻速直線運動狀態,那么這兩個力具有平衡的特性 。

2.二力平衡條件。

大小相等;方向相反,作用在同一直線上;作用在同一物體上。

將同一直線上二力合成所學知識運用,平衡狀態下處于同一直線的兩個力,其合力數值確定?答案是:此刻這兩個力的合力是零 。

4.二力平衡條件的應用

日常生活之中存在著好多關于力的平衡的實際運用,應當學會憑借二力平衡的條件去判別物體所受到的兩個力是不是處于平衡狀態,或者依據平衡狀態找尋出平衡力,借助二力平衡條件去求解其中的一個力。

初三上冊物理運動和力期末知識點復習 2

1.物質的運動和靜止是相對參照物而言的。

2.相對于參照物,物體的位置改變了,即物體運動了。

3.參照物的選取是任意的,被研究的物體不能選作參照物。

4.力的作用是相互的,施力物體同時也是受力物體。

5.力的作用效果有兩個:

使物體發生形變

使物體的運動狀態發生改變

6.力的三要素:力的大小、方向、作用點。

7.重力的方向總是豎直向下的,浮力的方向總是豎直向上的。

8.重力是由于地球對物體的吸引而產生的。

9.一切物體所受重力的施力物體都是地球。

10. 存在這樣的情況,兩個力的合力,它有可能大于其中的一個力,它也有可能小于其中的一個力,它還有可能等于其中的一個力。

11.二力平衡具備四個條件,分別是空等、方向相向、作用于同一條直線之上,且作用于同一個物體之上 。

在十二這個數字對應的情況中,用力去推車子然而車子并沒有被推動,這是由于推力小于阻力這種說法是錯誤的初中物理運動的描述,實際上推力和阻力是相等的 。

13.影響滑動摩擦力大小的兩個因素:

接觸面間的壓力大小

接觸面的粗糙程度

人在車速突然啟動時,會出現向后仰的狀況,跳遠的時候人們會進行助跑,運動員沖過終點后,無法立刻停下來,這些都屬于慣性現象。

15.物體慣性的大小只由物體的質量決定(氣體也有慣性)。

不能說司機系安全帶是為了防止慣性,這種說法是錯誤的,實際上司機系安全帶是為了防止慣性所帶來的危害 。

17.判斷物體運動狀態是否改變的兩種方法:

速度的大小和方向其中一個改變,或都改變,運動狀態改變。

如果物體不是處于靜止或勻速直線運動狀態,運動狀態改變。

存在這樣一種情況,當物體沒有受到力的作用或者正在受到平衡力的作用時,它有可能處于靜止的狀態,也有可能一直保持著勻速直線運動的狀態。

初三上冊物理運動和力期末知識點復習 3

一、運動的描述

運動是宇宙中普遍的現象。

機械運動:物體位置的變化叫機械運動。

判斷一個物體是運動還是靜止,或是處于怎樣一個運動變化里,需要先選定一個物體作為標準,這個被選中當作標準的物體,或者講是被假定為不會移動變動靜止不動的物體,它就被稱作參照物。

對于運動以及靜止的相對性而言,同一個物體究竟到底是處于運動狀態還是處于靜止狀態,這是由所選擇挑選選定之參照物來決定判定確定的。

二、運動的快慢

速度,用于對物體運動快慢予以描述,其等于運動著的物體,于單位時間之內通過的路程 。

公式:

速度的單位是:m/s;km/h。

快慢始終保持不變,沿著直線進行的運動,被稱作勻速直線運動,它是最為簡單的機械運動 。

變速運動:物體運動速度是變化的運動。

在變速運動那會兒,物體在一段路程里的快慢程度,是通過用總路程去除以所用的時間得到的,而這般得到的,就是平均速度 。

三、時間和長度的測量

時間的測量工具:鐘表、秒表(實驗室用)

單位:s min h

長度的測量工具:刻度尺。

長度單位:kmm dm cm mm μm nm

刻度尺的正確使用:

在使用之前,需要留意觀察其零刻線,以及量程,還有分度值;當運用刻度尺開展測量工作時,尺子要順著所測的長度放置,不要去使用已經磨損的零刻線;對于較厚的刻度尺而言,其刻線要緊緊貼合被測物體;進行讀數的時候,視線要跟尺面保持垂直,在精確測量的情況下,要估讀到分度值的下一位;測量得出的結果是由數字以及單位共同組成的。

誤差:測量值與真實值之間的差異,叫誤差。

誤差沒辦法避免,只能盡力讓其變小,不能根除,常用用來減小誤差的辦法是:對其進行多次的丈量起步網校,然后求取平均值 。

四、力

力:力(F)是物體對物體的作用。物體間力的作用是相互的。

(一個物體對別的物體施力時,也同時受到后者對它的力)。

力具備作用效果,這種效果體現為,力能夠讓物體原來的運動狀態發生改變,并且,力能夠叫物體的形狀被改變 。

力的單位是:牛頓(N),1N大約是你拿起兩個雞蛋所用的力。

力的三要素包含著力的大小,還有力的方向,以及力的作用點;這三者都能夠對力的作用效果產生影響。