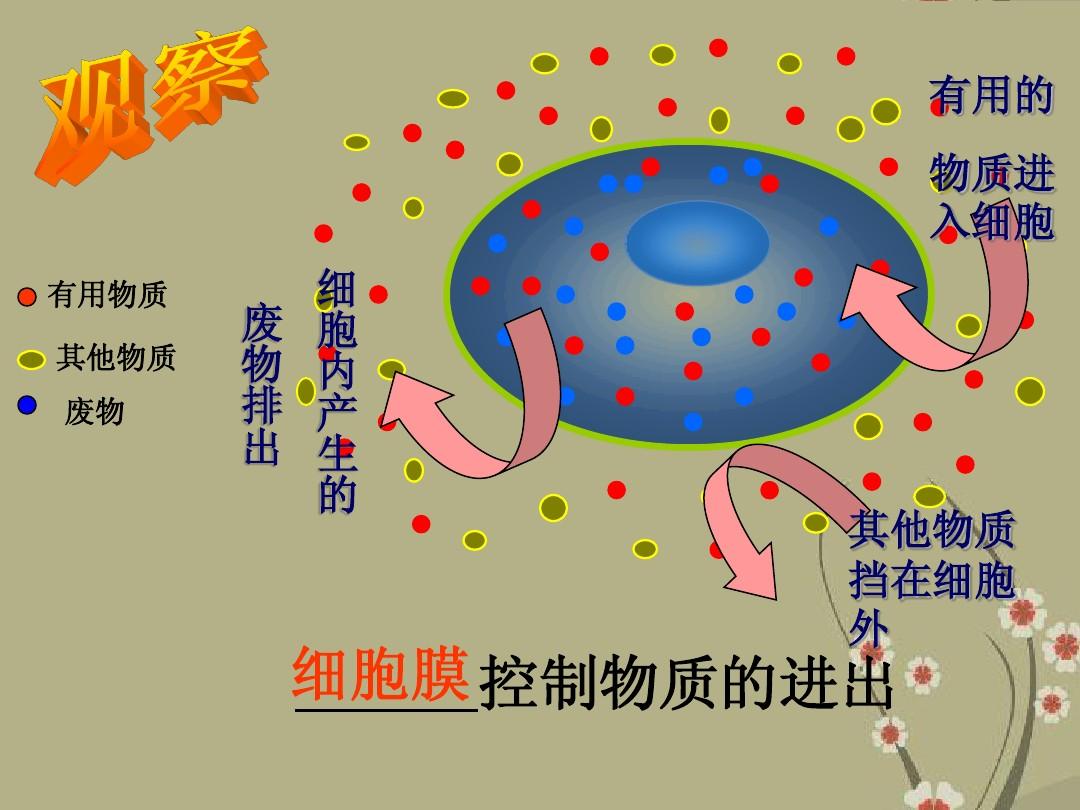

細胞膜的科學史一、簡介細胞膜是避免細胞外物質自由步入細胞的屏障,它保證了細胞內環境的相對穩定,使各類生化反應能否有序運行。并且細胞必須與周圍環境發生信息、物質與能量的交換,能夠完成特定的生理功能。因而細胞必須具備一套物質轉運體系,拿來獲得所需物質和排出代謝廢物,據恐怕細胞膜上與物質轉運有關的蛋白占核基因編碼蛋白的15~30%,細胞用在物質轉運方面的能量達細胞總消耗能量的三分之二。生理功能分隔、形成細胞和細胞器,為細胞的生命活動提供相對穩定的內環境,膜的面積大大降低,增強了發生在膜上的生物功能;屏障作用,膜外側的水溶性物質不能自由通過;選擇性物質運輸,伴隨著能量的傳遞;生物功能:激素作用、酶促反應、細胞辨識、電子傳遞等。辨識和傳遞信息功能(主要借助糖蛋白)物質轉運功能:細胞膜通過胞飲作用()、吞噬作用()或胞吐作用()吸收、消化和外排細胞膜外、內的物質。細胞與周圍環境之間的物質交換,在細胞辨識、信號傳遞、纖維素合成和微纖絲的組裝等方面細胞膜結構,質膜也發揮重要作用。質膜結構的研究歷史17世紀中葉之后的2個世紀中,細胞學說的發展史早已大體完成。

然而惟獨對細胞膜的認識還要延后兩個世紀。1855年,耐格里發覺色素透入已損傷和未損傷的動物細胞的情況并不相同。他便通過細胞的滲透特點去研究它的“邊界”(他首次把細胞“邊界”稱為“質膜”)。耐格里和克拉默()一起進行實驗,通過實驗發覺細胞具有敏感的滲透特點,它的容積可以隨著周圍介質的不同滲透硬度而改變。當細胞外邊的溶質滲透硬度大時,細胞就變小;溶質滲透硬度小時,細胞就變大。耐格里提出,細胞與環境之間正是通過這些“邊界”發生關系的。耐格里在試驗中還發覺這樣的情況:把麗藻屬()長導管細胞的一端裝入水堿液內,另一端放進糖堿液,細胞內含物發生了傳動障礙。在水底一端的細胞樹汁流向糖氨水中的一端,并帶著所有可聯通的粒子。而且,原來已知的事實表明,蒸騰作用和滲透壓加在一起也不足以將液體壓到動物的下部,這兩種力難以解釋動物樹汁流動的方向。因此耐格里覺得,不得不假定有一股其他的力量,它們在縱壁,更可能在橫壁上。這些力量加強了細胞堿液從下往上的流向。據悉,美國動物生理學家普費弗(W.)對動物細胞的滲透行為進行了大量的試驗,并于1897年提出了兩個重要的推論:第一,細胞是被質膜包被著的;第二,這層質膜是水和溶質通過的普遍障礙。

同時,很快又發覺,細胞膜這個屏障具有顯著的選擇性,一些物質可通過它,而另一些物質幾乎完全不能通過。1899年,美國細胞生理學家奧弗頓(C.)發表一系列關于化合物步入細胞的觀察結果,他發覺分子的極性越大,步入細胞的速率越小,當降低非極性羧基(如酰基鏈)時,化合物步入的速率便降低。奧弗頓的推論是,控制物質步入細胞的速率的細胞膜是脂肪性物質,其中富含脂類和其他醇類。為此,當時確立了有一層脂類的膜圍繞著細胞的認識。到1925年,戈特(E.)和格倫德爾(F.)又提出脂類膜具有雙分子層的概念。雖然,學者們對膜的狀況的認識都還是假定,她們都無法觀察到細胞膜。其實這個時期組織標本的固定和染色方式有了進展,甚至出現相差顯微鏡和干涉顯微鏡,但仍區分不出細胞膜來。雖然最好的光學顯微鏡也難以達到這個目的。1930—1950年細胞膜結構,隨著電子顯微鏡技術的發展,當應用這項技術來研究細胞時,才發覺細胞的邊界膜是一個固體結構的實體,因而否認了細胞膜的存在。電鏡觀察表明,細胞遠不是一個具有核和一些懸浮在原生質膠凍中的線粒體口袋,而是一個有膜包被著的許多膜的集聚體。50年代早期,帕拉德(G.E.)和波特(K.R.)稱這些廣泛的細胞內膜系統為葉綠體。

初期的電鏡工作所者觀察到的細胞內的各類膜與“有軌電車軌道”和“鐵路軌道”的隱喻大體相像。質膜結構的研究歷史1.E.1895發覺但凡溶于脂肪的物質很容易透過動物的細胞膜,而不溶于脂肪的物質不易透過細胞膜,因而推斷細胞膜由連續的單糖物質組成。??水溶性物質無法通過質膜水溶性物質無法通過質膜E.&F.19252.E.&F.1925用有機溶劑提取了人類紅細胞質膜的脂質成份,將其描畫在海面,測出膜脂展開的面積二倍于細胞表面積,因此推斷細胞膜由單層脂分子組成。3.J.&H.1935發覺質膜的表面張力比油-水界面的張力低得多,猜想膜中富含蛋白質,進而提出了”蛋白質-醇類-蛋白質”的披薩模型。覺得質膜由單層糖類分子及其內外表面附著的蛋白質構成的。1959年在上述基礎上提出了修正模型,覺得膜上還具有貫串脂單層的蛋白質通道,供親水物質通過。4.J.D.1959用纖薄切塊技術獲得了清晰的細胞膜相片,顯示暗-明-暗三層結構,厚約7.5nm。這就是所謂的“單位膜”