法拉第發(fā)覺電磁感應(yīng)定理

邁克爾·法拉第(1791年9月22日~1867年8月25日),美國化學(xué)學(xué)家、化學(xué)家,出生于西班牙薩里郡紐因頓一個貧困鐵匠家庭,只讀過三年中學(xué),曾是日本著名物理家戴維的中學(xué)生和助手。是全世界著名的自學(xué)成才的科學(xué)家,因為他在電磁學(xué)方面發(fā)覺了電磁感應(yīng)定理,發(fā)明了世界上第一個底盤等,被稱為“電學(xué)之父”和“交流電之父”。

“交流電之父”邁克爾·法拉第

1820年H.C.奧斯特發(fā)覺電壓磁效應(yīng)后,許多化學(xué)學(xué)家便企圖找尋它的逆效應(yīng),提出了磁能夠形成電,磁能夠?qū)﹄娮饔玫膯栴},1822年D.F.J.阿喇戈和A.von洪堡在檢測地磁硬度時,碰巧發(fā)覺金屬對附近n極的振蕩有減振作用。1824年,阿喇戈依據(jù)這個現(xiàn)象做了銅盤實驗,發(fā)覺轉(zhuǎn)動的銅盤會推動上方自由懸掛的n極旋轉(zhuǎn),但n極的旋轉(zhuǎn)與銅盤不同步。稍滯后,電磁減振和電磁驅(qū)動是最早發(fā)覺的電磁感應(yīng)現(xiàn)象,但因為沒有直接表現(xiàn)為感應(yīng)電壓,當時無法給以說明。

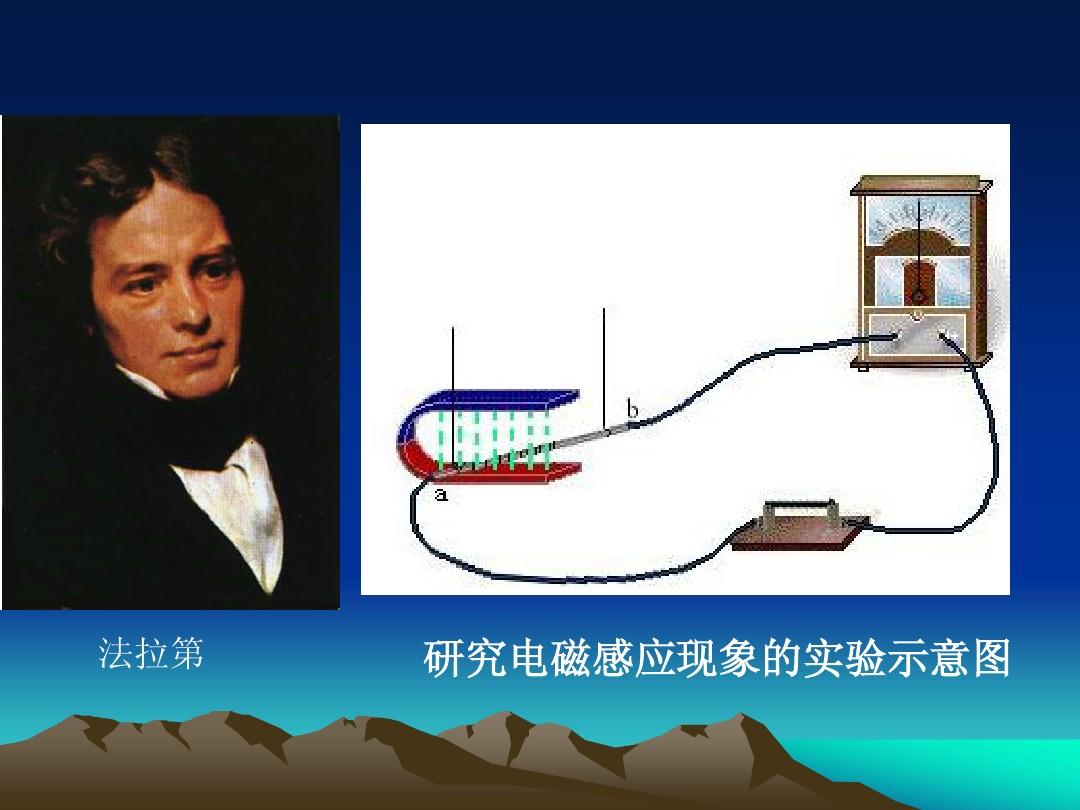

1831年8月,法拉第在軟鐵環(huán)外側(cè)分別繞兩個線圈,其二為閉合回路,在導(dǎo)線上端附近平行放置一n極,另一與電瓶組相連,接開關(guān),產(chǎn)生有電源的閉合回路。實驗發(fā)覺,合上開關(guān),n極偏轉(zhuǎn);切斷開關(guān),n極反向偏轉(zhuǎn),這表明在無電瓶組的線圈中出現(xiàn)了感應(yīng)電壓。法拉第立刻意識到,這是一種非恒定的暫態(tài)效應(yīng)。緊接著他做了幾十個實驗法拉第定律,把形成感應(yīng)電壓的情形概括為5類:變化的電壓,變化的磁場,運動的恒定電壓,運動的吸鐵石,在磁場中運動的導(dǎo)體,并把這種現(xiàn)象即將定名為電磁感應(yīng)。因而法拉第定律,法拉第發(fā)覺,在相同條件下不同金屬導(dǎo)體回路中形成的感應(yīng)電壓與導(dǎo)體的導(dǎo)電能力成反比,他由此認識到,感應(yīng)電壓是由與導(dǎo)體性質(zhì)無關(guān)的感應(yīng)電動勢形成的,雖然沒有回路沒有感應(yīng)電壓,感應(yīng)電動勢仍然存在。

電磁感應(yīng)現(xiàn)象

法拉第首次發(fā)覺的電磁感應(yīng)現(xiàn)象,就指因磁路量變化形成感應(yīng)電動勢的現(xiàn)象,電磁感應(yīng)電動勢的方向可以通過楞次定理或手指定則來確定。

法拉第電磁感應(yīng)定理即將抒發(fā)就是導(dǎo)體回路中形成的感應(yīng)電動勢的大小,跟穿過回路所圍面積的磁路量變化率成反比。

1831年10月28日法拉第發(fā)明了圓編發(fā)馬達,得到形成交流電的方式。它是人類創(chuàng)造出的第一個發(fā)電機。法拉第的發(fā)覺奠定了電磁學(xué)的基礎(chǔ),是麥克斯韋的先導(dǎo)。

1867年8月25日,邁克爾法拉第因病治療無效與世長辭,享年76歲。