目錄

12???3

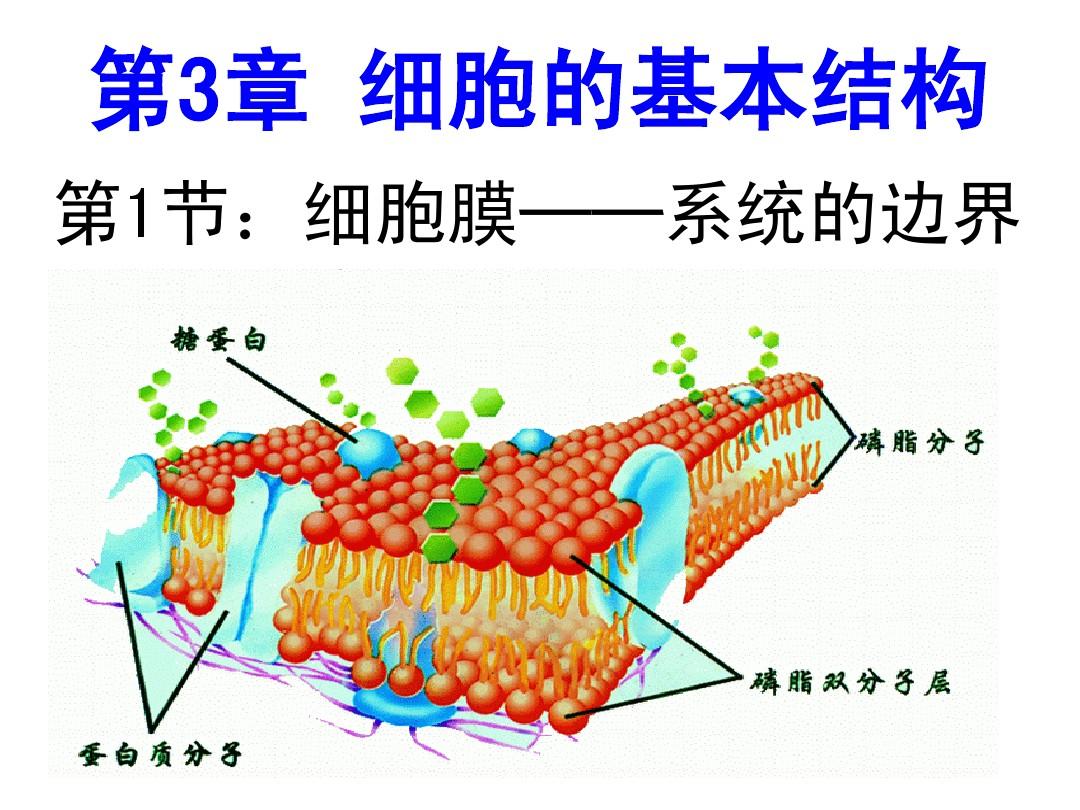

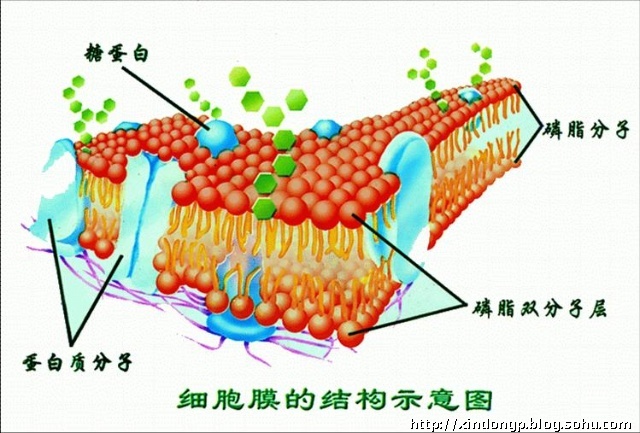

脂類雙分子層基本介紹播報

脂類雙分子層

脂類雙分子層結構與生化細胞膜以及脂類體的壁膜極為相像,在皮膚自我保護機制中,角質層中的脂類雙分子層作用巨大,脂類雙分子層可以控制進出皮膚水份的擴散。皮膚的自調節修護機能很大程度上基于脂類雙分子層的屏障作用。脂類雙分子層的修補是緊致配方設計研究的重點。

脂類雙分子層脂類組成播報

細胞膜上的脂類主要是磷脂,約占總數的70%以上;其次為尿酸,通常高于30%;還有少量的糖脂。長度通常為7.5nm-10.0nm.

脂類雙分子層磷脂

1.磷脂磷脂是最重要的單糖細胞膜結構圖,幾乎所有細胞膜中都富含磷脂,主要是乙酸甘油脂和鞘磷脂。最簡單的乙酸甘油脂是磷脂酸,它的基本結構是以甘油為基架,甘油的兩個羧基與兩分子的脂肪酸相結合產生酯鍵,另一個羰基與乙酸產生酯鍵,乙酸又與一個核苷酸結合。按照這個核苷酸的不同,植物細胞膜中的磷脂主要有四種:磷脂酰膽堿、磷脂酰乙酸胺、磷脂酰谷氨酸和磷脂酰肌醇。膜中濃度最多的是磷酯酰膽堿,其次是磷酯酰乙酸胺。鞘磷脂的結構與磷脂基本相像。

所有的膜脂類都是一些雙嗜性分子,磷脂的一端的乙酸和核苷酸是親水性極性官能團,另一端的長烴鏈則屬疏水性非極性側鏈。鞘脂質的基本結構和磷脂類似,但不含甘油。

固醇結構很特殊,它富含一個雜環結構(環己烷多氫菲)和一個8碳異戊二烯。通過對紅細胞膜所作的物理測定和估算,提出的雙分子層模型中,每位磷脂分子中的極性官能團都朝向膜的外表面或內表面,而非極性側鏈則在膜的內部兩兩相對。脂類分子的這些定向而整齊的排列,從熱力學角度剖析,包含的自由能最低,因此最為穩定,可以手動產生和維持。按照同樣的原理,假若讓脂類分子在水氨水中遭到激烈擾動時細胞膜結構圖,脂類有可能產生含水的小囊,但這囊只能是由脂類雙分子層產生。這些人工產生的膜囊,稱為脂類小體,似人造的細胞空殼,有很大的理論研究和實用價值。

脂類的熔點較低,膜中脂類分子在通常溫度條件下是呈液態的,即膜具有某種程度的流動性。脂類雙分子層在熱力學上的穩定性和它的流動性,才能說明何以細胞可以承受相當大的張力和外觀改變而不致斷裂,并且雖然膜結構有時發生一些較小的破裂,也可以手動融合而修補,仍保持連續的雙分子層的方式。其實,膜的這種特點還同膜中蛋白質和膜外側個別特殊結構(稱為細胞骨架)的作用有關。應當強調的是,膜的流動性通常只容許脂類分子在同一分子層內作縱向運動,因為分子的雙嗜性,要脂類分子在同一分子層內作“掉頭”運動,或由兩側脂類層移到另左側脂類層,這意味著有極性的乙酸和核苷酸的一端要穿越膜內部的疏水性部份,這是不容易或要耗能的。

脂類雙分子層固醇

2.固醇固醇是中性鹽類,在各類植物細胞膜中濃度均較高。其結構比較特殊,它富含一個類固醇結構(環丙烷多氫菲)和一個8碳異戊二烯。生物膜中的固醇與磷脂醇類鏈有互相作用,可制止磷脂凝集成晶體結構,對膜脂的化學狀態起調節作用。

脂類雙分子層糖脂

3.糖脂糖脂為富含一個或幾個糖基的固醇,大概占細胞膜內層固醇的5%。主要的糖脂有:①腦苷脂:是髓鞘的重要組成成份;②神經節苷脂:是神經細胞膜的重要組成部份。

脂類雙分子層共同特點播報

膜脂的種類雖多,但它們的分子結構具有共同的特征,即都具有親水的和疏水的兩部份。以磷脂酰膽堿為例,在其分子中含乙酸和膽堿的一端是親水的,為極性頸部;兩條幾乎平行的脂肪酸鏈是疏水的,為非極性尾部。固醇分子的結構特征使它們在水相中會產生團粒或條狀單層結構。它們的極性頸部通過靜電引力對水有親和力,因此面向水。而疏水的尾部則互聚首集,避免水相,游離的兩端有手動閉合趨勢。因為脂類分子本身的理化特點和熱力學特性,因此能使其在細胞膜中呈定向整齊的單層排列。親水端朝向膜的內表面和外表面,疏水端朝向膜的中央。

詞條冊子