所謂雙縫干涉實(shí)驗(yàn),是由同一個(gè)光源發(fā)出的光經(jīng)過(guò)兩道相鄰的狹縫后在前面的顯示屏上出現(xiàn)了干涉白色,證明了光的波性。而1909年美國(guó)化學(xué)學(xué)家兼物理家杰弗里.泰勒,調(diào)整了發(fā)射光源的硬度,確保每次最多只有一個(gè)光子通過(guò)雙縫。注意啊!這個(gè)實(shí)驗(yàn)原本是為了求證光是波還是粒子,結(jié)果她們卻直接將光是粒子作為實(shí)驗(yàn)前提,這無(wú)疑會(huì)對(duì)前面實(shí)驗(yàn)結(jié)果的解釋形成一種先入為主式的欺騙。其實(shí),結(jié)果還是形成了干涉白色,進(jìn)一步證明光是波。

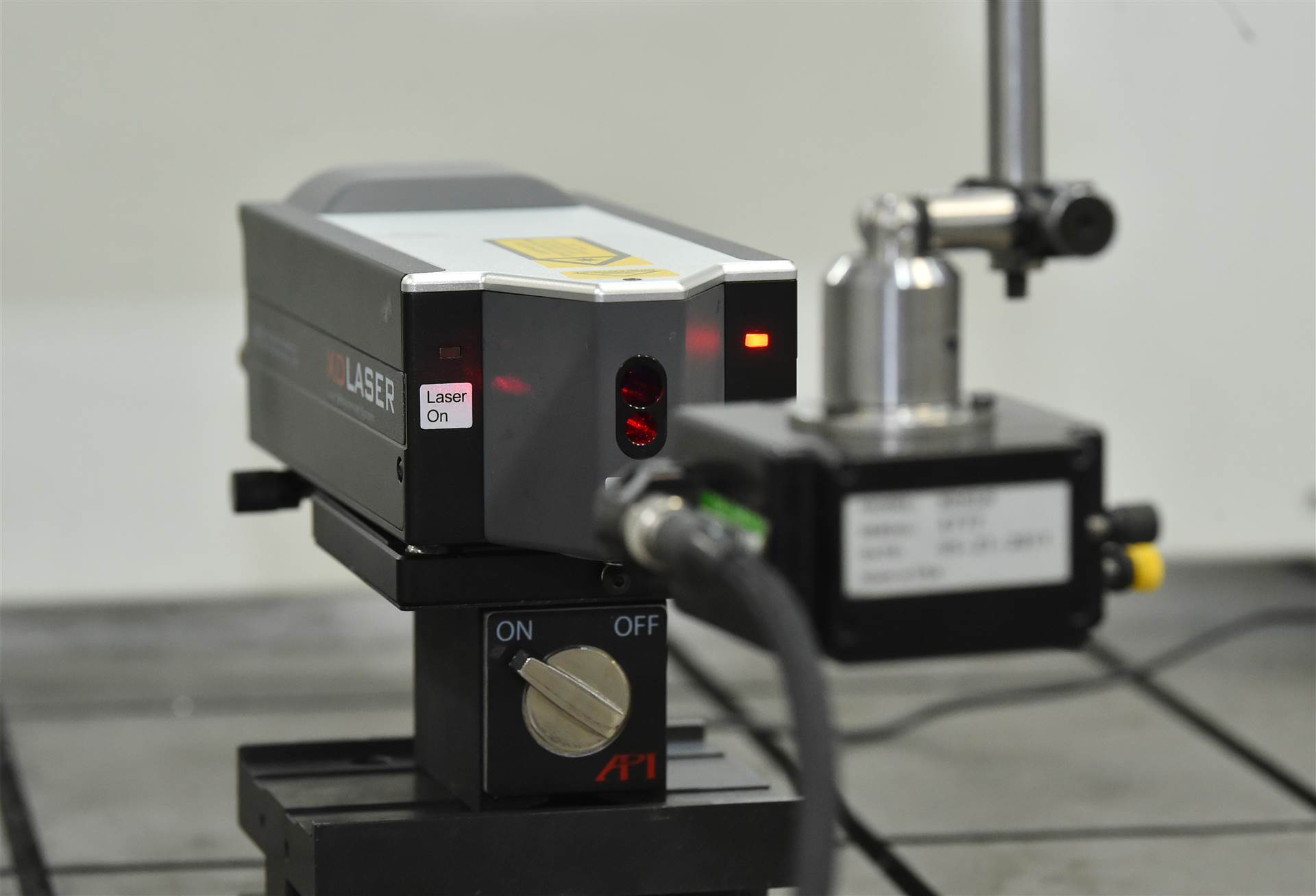

但是粒子派一方不服,非要想辦法魔改這個(gè)實(shí)驗(yàn)來(lái)證明光還有粒子性。于是后來(lái)1965年,知名的化學(xué)學(xué)家理查.費(fèi)曼提出了一個(gè)思想實(shí)驗(yàn)并于70年代后期被人做了下來(lái)。假定在光子通過(guò)狹縫之前用一個(gè)偵測(cè)儀,來(lái)觀察光子究竟通過(guò)了哪條縫。費(fèi)曼預(yù)測(cè)干涉圖樣將會(huì)徹底消失。他覺(jué)得微觀粒子具有波動(dòng)性和粒子性,但未能被同時(shí)觀測(cè)到。結(jié)果令人驚訝雙縫干涉實(shí)驗(yàn)視頻,不打開(kāi)偵測(cè)儀,還會(huì)和原先一樣出現(xiàn)干涉粉色。而一旦打開(kāi)偵測(cè)儀,屏幕上的干涉圖樣徹底消失,只有兩條亮斑。和費(fèi)曼的預(yù)測(cè)一模一樣!

后來(lái)又改為發(fā)射單個(gè)電子來(lái)通過(guò)雙縫,實(shí)驗(yàn)的結(jié)果也和光一樣。

聽(tīng)到這兒,仿佛真的證明了光的粒子性以及電子的波性。甚至有人會(huì)認(rèn)為這個(gè)實(shí)驗(yàn)很驚悚,由于光和電子雖然有了意識(shí),它曉得你是否在觀察它,之后作出不同的反應(yīng)。但是,我想告訴你們的是:你所把握的信息量決定了你對(duì)事物的認(rèn)知!你們?cè)诰W(wǎng)上聽(tīng)到的科普,雖然有好多是作者通過(guò)不斷地轉(zhuǎn)述加上自己的理解并添油加醋后得出的推論。實(shí)驗(yàn)的細(xì)節(jié)和過(guò)程通常極少有專門的論述,可能是由于太過(guò)專業(yè)怕通常人看不懂。而這樣難免會(huì)有一些斷章取義的嫌疑。

實(shí)際上,目前已經(jīng)有權(quán)威人士對(duì)此給出了相對(duì)專業(yè)的解釋。主要是由于這個(gè)偵測(cè)儀并不是我們平時(shí)用的那個(gè)攝像頭,它會(huì)形成一個(gè)檢測(cè)的訊號(hào)。由于這個(gè)訊號(hào)也是一種波,檢測(cè)中勢(shì)必會(huì)形成干擾,于是才會(huì)形成不同的結(jié)果。但繼續(xù)細(xì)談的話,這個(gè)干擾具體過(guò)程是哪些樣的?目前科學(xué)家們似乎還未能解釋。

但現(xiàn)在曉得了電子的內(nèi)部結(jié)構(gòu),就可以給出更進(jìn)一步的答案了。這是本人基于現(xiàn)有科學(xué)基礎(chǔ)和發(fā)覺(jué),總結(jié)下來(lái)的一個(gè)猜測(cè),僅供參考和啟發(fā)。具體可以到我的主頁(yè)找一下相關(guān)文章和視頻,這兒為易于說(shuō)明只做簡(jiǎn)單概括:電子和光都是由同一種介質(zhì)構(gòu)成,電子就是高能電磁波的波頭扭曲一百八十度后與波尾無(wú)縫聯(lián)接而產(chǎn)生的一個(gè)莫比烏斯環(huán)式的閉合載流子波。而這些介質(zhì)就是將空間進(jìn)行無(wú)限細(xì)分后得出的一個(gè)最小單位,也就是我新定義的“以太”:不只是電磁波的介質(zhì),同時(shí)也是構(gòu)成本宇宙一切物質(zhì)的基材。

在給出進(jìn)一步的答案之前,還須要幫你們捋一捋光和電子這兩種波的細(xì)節(jié),明晰一些概念。

它們都是通過(guò)以太這些空間質(zhì)點(diǎn)的往復(fù)運(yùn)動(dòng)來(lái)進(jìn)行聯(lián)通或傳播的。同時(shí),光和電子在運(yùn)動(dòng)的同時(shí),就會(huì)推動(dòng)周圍的以太一齊運(yùn)動(dòng),也就形成了我們常說(shuō)的“場(chǎng)”。空間就好比我們的筆記本屏幕,而以太則是構(gòu)成屏幕的象素。只不過(guò)這個(gè)象素更小,且會(huì)動(dòng)、會(huì)組合、會(huì)變色,并借此來(lái)構(gòu)成新層面上的各類新的存在。

以太如同水,不停的流動(dòng),但十分緩慢。雙縫就好比并排放置的三塊石頭,讓水從雙縫中流過(guò)。此時(shí)海面之上落下一個(gè)小水滴能夠讓海面形成水波,水波通過(guò)兩石頭縫后才會(huì)形成波的干涉。光波類似。水可以形成宏觀層面的水波,是由于無(wú)數(shù)水份子的集合作用。而在微觀層面,少數(shù)的水份子也一樣可以作為波的質(zhì)點(diǎn)來(lái)形成微觀層面的水波。同樣,我們所說(shuō)的光子,如今也完全可以理解為一小段電磁波,是由無(wú)數(shù)個(gè)以太質(zhì)點(diǎn)所構(gòu)成的;而無(wú)數(shù)個(gè)小段電磁波又集合在一起,就產(chǎn)生了我們?nèi)庋劭梢?jiàn)的,可見(jiàn)光波段的波的集合。波在集合以后的宏觀層面一直具有波性,而單個(gè)小段電磁波也同樣具有波性,也一樣可以在平淡的以太流中回蕩出波的漣漪。

而電子,就好比是一個(gè)旋渦。只不過(guò)是一個(gè)三維立體的旋渦。我們平時(shí)宏觀中可以看見(jiàn)的水旋渦以及空氣中的龍卷風(fēng)似乎都屬于二維層面的旋渦雙縫干涉實(shí)驗(yàn)視頻,盡管它們有高度,但所謂的二維是說(shuō)它們只有兩個(gè)運(yùn)動(dòng)方向,即順秒針和逆秒針。并且這兩個(gè)方向還得基于同一個(gè)平面,倘若是基于三維空間,只要將順秒針旋轉(zhuǎn)的旋渦調(diào)轉(zhuǎn)一百八十度再看就是逆秒針了。而三維立體旋渦則可以另外分出一個(gè)新的運(yùn)動(dòng)方向,即電子不僅左右旋轉(zhuǎn),同時(shí)還進(jìn)行著上下旋轉(zhuǎn)。這大約就是電子所謂的載流子了。

電子在沒(méi)有外來(lái)干擾的情況下,會(huì)以波的機(jī)率性來(lái)通過(guò)雙縫。注意,這兒有個(gè)幾乎會(huì)被所有人都忽視的重點(diǎn),即構(gòu)成狹縫的物質(zhì)也是由類似電子這些載流子波所構(gòu)成的。其周圍也會(huì)有類似的場(chǎng),也會(huì)和電子周圍的場(chǎng)形成交集和互相影響。同時(shí)狹縫的大小,電子以及光的波長(zhǎng),也是形成這些影響的重要誘因。例如當(dāng)狹縫足夠大的時(shí)侯,光和電子從縫隙中通過(guò)就不會(huì)遭到哪些影響。而光或電子在通過(guò)狹縫的邊沿或與邊沿足夠近時(shí),仍是會(huì)遭到其組成物質(zhì)周圍的場(chǎng)運(yùn)動(dòng)的影響,進(jìn)而形成行進(jìn)路徑的機(jī)率偏斜。

還有一點(diǎn),就是整個(gè)空間或則說(shuō)構(gòu)成整個(gè)空間的單位以太,都在不停地運(yùn)動(dòng)著。只不過(guò)凡事都是相對(duì)的,相對(duì)于光和電子這兩種波的運(yùn)動(dòng),空間本身常被視為是相對(duì)靜止的。就好比筆記本屏幕,不通電時(shí)的死機(jī)和通電后的死機(jī)是不是也存在著質(zhì)的不同?再例如平淡的海面之中也是有無(wú)數(shù)個(gè)水分子在做著無(wú)規(guī)則的微觀運(yùn)動(dòng),此時(shí)一滴墨水能夠讓這些運(yùn)動(dòng)顯得肉眼可見(jiàn)。類似的,空間也是。

當(dāng)光或電子在據(jù)說(shuō)平淡實(shí)則也在做著無(wú)規(guī)則微觀運(yùn)動(dòng)的空間中形成并傳播的時(shí)侯,也會(huì)在周圍蕩起這些空間的漣漪。這種漣漪也會(huì)對(duì)光和電子的運(yùn)動(dòng)路徑形成影響和干涉。或則也可以視其為光和電子運(yùn)動(dòng)的一部份。所以為何說(shuō)單個(gè)電子也能形成干涉,不僅空間漣漪,還有里面說(shuō)的各類場(chǎng)所運(yùn)動(dòng)所帶來(lái)的機(jī)率影響。

至于打開(kāi)偵測(cè)儀為何就沒(méi)有干涉現(xiàn)象,是由于偵測(cè)儀的檢測(cè)動(dòng)作所形成的波會(huì)和電子以及周圍的場(chǎng)形成交集,致使電子不再根據(jù)原先相對(duì)不確定的方法和路徑進(jìn)行運(yùn)動(dòng)和載流子了,而是會(huì)顯得相對(duì)確定。同時(shí)偵測(cè)儀發(fā)出的波會(huì)抵消電子以及影響電子前進(jìn)的一些其他波和場(chǎng)的影響,促使電子這些載流子波不會(huì)因而再形成幾率偏斜。

這些解釋不知你們能夠接受或感覺(jué)有點(diǎn)道理?