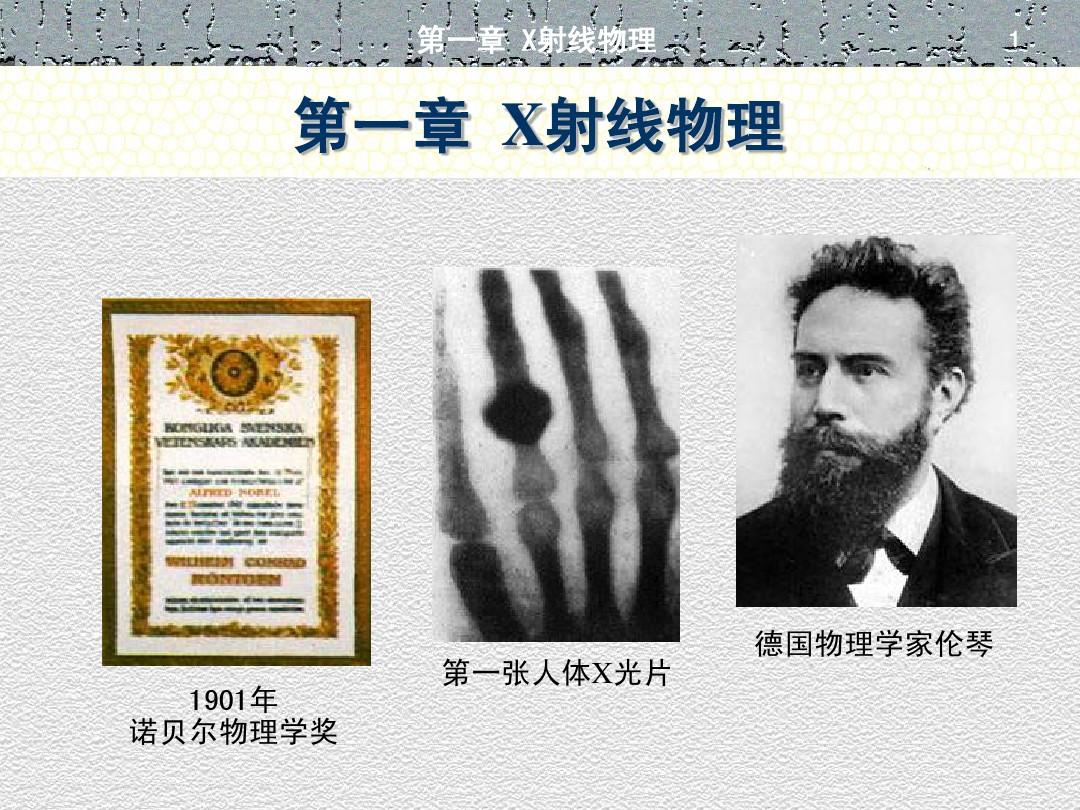

日本化學學家倫琴()1895年發覺了X射線。1901年他為此獲得首屆諾貝爾化學學獎。但事情并沒有到此而止,恰恰相反,事情才剛才開始。倫琴的工作揭露了近代數學學革命的帷幕。X意味著未知,人類對這一未知射線的探求和應用跨越了百年。

倫琴

首先發現x射線的巨大成就的物理學家,隨著對X射線的理解的不斷深入,X射線的應用接二連三地取得。

1895年[德]倫琴發覺X射線并獲1901年“諾獎”;

1912年[德]勞厄(MaxvonLaue)發覺了X射線衍射并獲1914年“諾獎”;

1915年[英]克拉科夫兄妹(SirHenryBragg和Bragg)成立了X射線晶體結構剖析方式并獲1915年“諾獎”;

另一對兄妹,美國的西格班兄妹也與X射線結緣并分別獲得諾貝爾化學學獎。其中媽媽的曼尼·西格班(KarlManneGeorg)因X射線波譜學領域的研究與發覺獲1924年諾貝爾化學學獎,父親凱·西格班(KaiManneBroje)因X射線光電子能譜學領域的貢獻而獲1981年諾貝爾化學學獎。

在各類應用中,X射線結構剖析變得異常重要。X射線晶體結構剖析方式不斷被各個領域移植,而移植的同時又伴隨著創新,驟然而至的是橫越被諾貝爾化學學獎、諾貝爾物理獎、諾貝爾生理學獎三大獎覆蓋的各學科突破。

[英]克拉科夫兄妹成立了X射線晶體結構剖析方式并獲1915年諾貝爾化學學獎;

[英]霍奇金(Mary)借助X光測定了抗生素及維生素B12巨大分子結構并獲1964年物理獎;

[加拿大]哈塞爾(0dd)用X光測定了典型化合物的結構并獲得1969年諾貝爾物理獎;

[英]克魯格(AaronKlug)用X射線衍射和電鏡對染色體進行了研究并獲得1982年諾貝爾物理獎;

[美國]威爾金斯(Hugh)測出DNA的X射線衍射圖并獲得1962年諾貝爾生理學獎。

目前,X射線衍射儀早已成為物質結構實驗室的標配。借助這一常規裝備,人們還不時有新的發覺。

晶體、準晶體和非晶體這三種物質發現x射線的巨大成就的物理學家,僅用肉眼是無法區分的。固體物質是否為晶體,通常用X射線衍射法可給以鑒別。晶感受對X射線發生衍射,而非晶體不會。因而可以通過有無衍射現象來分辨晶體和非晶體。至于準晶體,它是一種介于晶體和非晶體之間的固體。用X光也可對準晶體進行結構剖析,它和晶體、非晶體的結構迥然不同。

[以色列]達尼埃爾·謝赫特曼(Dan)院長于1982年發覺準晶體。他在2011年70歲時得獎,是該年物理獎的惟一得主。

另外,眾所周知是,X光和CT早已成為診所身體檢測的常用手段。

2009年美國科學博物館進行了一項民意調查,推選當代十大發明。結果X光機位列第一。(藥物盤尼西林(抗生素)高踞第二,DNA雙螺旋結構的發覺排行第三。)

復旦學院院長王志華說,“在人類的發清史上,從來都是應用、需求領先,從來都不是技術領先的。”至少在X光領域,這句話是對的。