背景

在中學八年級人教版《物理?下冊》第一章《機械運動》第一節中有“誤差”的基本概念介紹。也就是在檢測化學量的時侯,受所用儀器和檢測方式限制,檢測值與真實值之間總會有差異,這就是偏差。

教材上繼續介紹說,我們不能清除偏差,但應盡量減少偏差,一般采用的最多的方式是多次檢測求平均值,或則選用精密的檢測工具,還可以改進檢測方式,都可以減少偏差,但不能清除偏差。對于第一種方式,多次檢測求平均值,朋友們在三年級生物學及其他學科都已用的比較多了。

很其實,受制于教材上檢測工具的限制,這么第一種方式測得的偏差,總是在一個比較大的范圍內。其中,第一章《機械運動》第四節《測量平均速率》,所用檢測工具比較狹小,所測時間的偏差就比較大。所以我們可以改為微筆記本傳感技術來手動化確切的記錄時間。這樣能夠大大的減小偏差,所測的貨車的平均速率更接近于真實情況。這樣愈加符合科學嚴謹的精神測量平均速度學生跑步,朋友們也對這些手動化控制的傳感編程技術有所了解。

教學目標

1.學會用停表和刻度尺較確切地檢測時間、距離,并求出平均速率;曉得用傳感技術能大大減低偏差。

2.加深對平均速率的理解。

教學重點

會用停表和刻度尺檢測運動物體的平均速率;會用傳感技術檢測運動物體的平均速率。

教學難點

表格數據剖析,偏差剖析。

教具打算

秒表、小車、金屬片、斜面、長尺子;行空板、掌控板:bit_-IO擴易拉寶、:3-80cm紅外數字循跡傳感(2個IR紅外開關)、舵機、超聲波傳感、蜂鳴器。

教學過程

一、引入新課

找一些慢跑等裁判計時的相片或則描述一些賽事時計時的情況。朋友們,想曉得一個物體的平均速率,我們須要曉得哪些?須要哪些工具來幫助我們?

依據公式v=s/t,我們須要曉得的數學量是物體運動過程中走過的路程s和所用的時間t。路程s可以用卷尺檢測,時間t可以用表來檢測。明天我們就用表和直尺來親自動手檢測平均速率。不僅教材介紹的檢測工具,老師都會介紹偏差更小的全手動的檢測方式,請朋友們敬請期盼哦~

二、新課學習

探究點檢測平均速率

(一)實驗原理

v=s/t

1、測量劉翔110m欄的平均速率的實驗原理是哪些?

2、實驗中須要用到什么檢測工具?

中學生依據所學知識匯報實驗原理。結合實驗原理匯報實驗中所須要的兩種檢測工具。

(二)設計實驗

1、你能夠結合實驗桌上的器材,設計一個實驗來檢測貨車運動的平均速率?

2、實驗的過程中,斜面的斜度大一點好,還是小一點好?為何?

3、金屬片在實驗中有哪些作用?怎么能使檢測的時間更確切?

中學生結合實驗桌上的實驗器材,交流討論實驗步驟。思索并討論斜面斜度對實驗所帶來的影響。思索并討論金屬片的作用,明晰為了使檢測結果更確切,應在即將試驗前練習檢測幾次。在此基礎上,班主任介紹借助微筆記本傳感技術檢測貨車平均速率的優勢。

(三)進行實驗

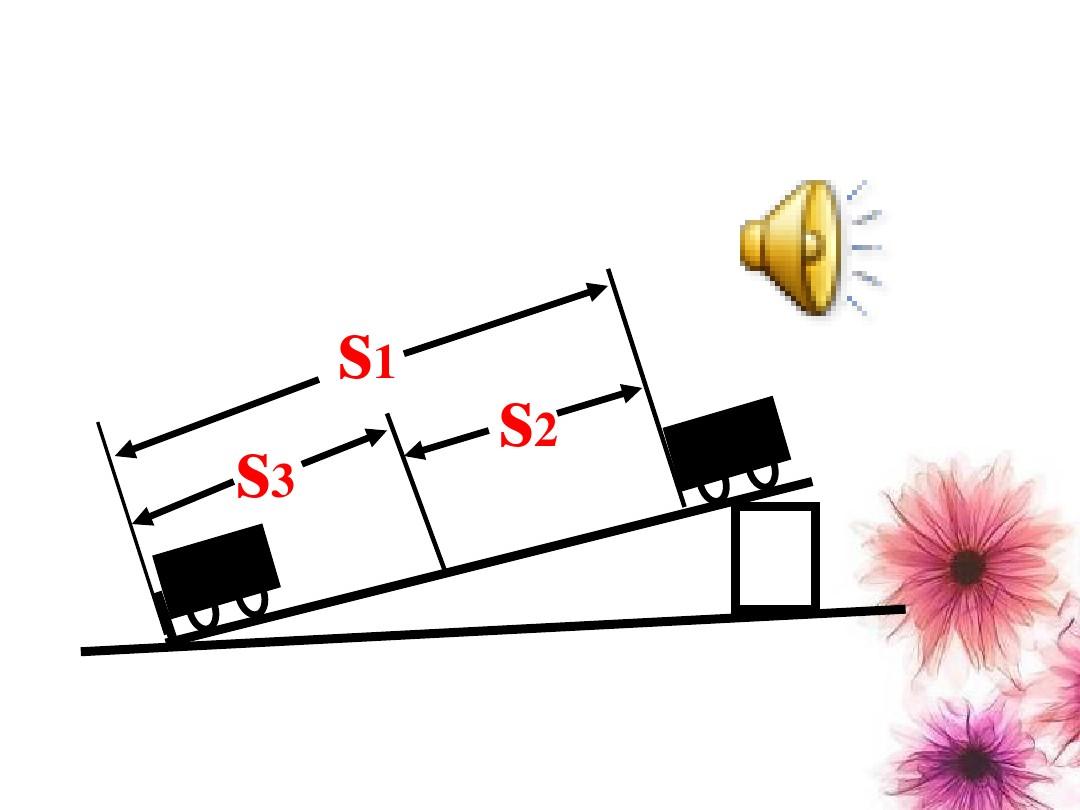

1、使斜面保持較小的斜度,把貨車置于斜面頂端,金屬片置于斜面底端,測出貨車即將通過的路程S1、S2,填在表格內。

2、測量貨車從斜面頂端滑下并撞到金屬片的時間t1、t2,填在表格內。

小組分組實驗

1、組織中學生動手實驗,強調實驗中須要注意的問題,并巡回指導。

2、注意事項:檢測貨車沿斜面下降的平均速率時,要使斜面保持較小的斜度,主要是為了易于檢測貨車運動的時間。

3、選兩個優秀小組展示匯報。

中學生在即將檢測前,練習使用停表檢測貨車運動的時間。然后學生分組實驗,并將檢測的數據記錄在表格內。最后展示匯報實驗過程。

(四)剖析數據

做變速直線運動的貨車在不同路程內的平均速率通常不同。

1、組織中學生估算貨車在不同階段的平均速率。

2、引導中學生剖析歸納實驗推論。

中學生估算貨車在不同階段的平均速率。之后分組交流討論,并歸納出做變速直線運動的物體在不同階段內的平均速率關系。

(五)交流與評估

1、實驗設計有沒有不合理、不充分以及不健全之處嗎?

2、操作過程中出現了什么失誤?大家是怎樣解決的?有什么值得他人借鑒的經驗?

3、測量結果是否可靠?有什么誘因可能會影響實驗結果?

中學生分組進行交流評估,提出各小組在實驗中存在的問題、總結寶貴經驗,剖析實驗偏差。

教材操作

自動釋放貨車必須立刻計時,用人眼觀察斜面上正在聯通的貨車抵達相應位置后,立刻人工自動按停表。

偏差大的誘因

一個是抵達位置是否確切判定,第二個是按停表是否及時迅速,假若斜面斜度大了,貨車越滑越快,則所測時間的偏差會更大。

改進舉措

行空板控制:1個襟翼,2個紅外開關更確切地記錄3個時間點,斜面斜度也可大可小,并可便捷估算并顯示三段(V1、V2、V3)平均速率。

1、利用襟翼取代人工釋放貨車以記錄起始時間點t0。

2、利用2個紅外開關(3-80cm紅外數字循跡傳感),分別記錄貨車經過中點時刻t2和抵達全程時刻t1。

3、利用行空板把取得的時間參數進行處理,根據平均速率公式進行估算顯示各段平均速率。

4、利用超聲波傳感+行空板圖象功能,近似實時顯示路程與時間關系圖象。

5、利用蜂鳴器發出各個階段提示音給觀察者知悉。

教材要求測全程的平均速率v1和上半段平均速率v2;因為使用了傳感技術,我們很容易平添了下半段平均速率v3,便于對比觀察。

按以上”探究點檢測平均速率“步驟進行實驗。

(一)實驗原理

v=s/t,已知貨車運動路程s1=70cm,s2=35cm,s3=35cm,主要是借助傳感能確切測取各段的時間點t0,t1,t2,因而確切估算三段時間。

(二)設計實驗

借助行空板硬件與Mind+編程環境,一個微型襟翼釋放貨車以獲得初始時間點t0,兩個紅外開關(3-80cm紅外數字循跡傳感)依次獲取貨車經過中點和末端位置的時間點t2,t1;依次獲取三個時間點的同時有蜂鳴器輔助提示音。

Mind+代碼

(三)進行實驗

(四)剖析數據

做變速直線運動的貨車在三段不同路程內的平均速率通常不同。

1、組織中學生按照行空板顯示記錄在數據,親自估算貨車在三個不同階段的平均速率。

2、引導中學生剖析歸納實驗推論。

中學生估算貨車在不同階段的平均速率。之后分組交流討論,并歸納出做變速直線運動的物體在不同階段內的平均速率大小關系。

(五)交流與評估

1、實驗設計即使使用了傳感技術,并且還有沒有不合理、不充分以及不健全之處呢?

2、操作過程中出現了什么失誤?大家是怎樣解決的?有什么值得他人借鑒的經驗?

3、仔細剖析傳感檢測的結果測量平均速度學生跑步,是否愈發可靠?有什么隱性誘因可能會影響實驗結果呢?

中學生分組進行交流評估,提出各小組在實驗中存在的問題、總結寶貴經驗,剖析實驗隱藏的偏差。

拓展性實驗

超聲波傳感、掌控板:bit_-IO擴易拉寶、行空板聯接:

Mind+代碼

超聲波傳感+行空板顯示運動物體的路程與時間關系圖象:

有助于理解運動物體的s-t圖象的意義:

1、曲線上升意為運動物體路程隨時間在降低;

2、曲線水平意為運動物體處于靜止狀態;

3、曲線下滑意為運動物體的運動方向與原先相反,因此路程在降低;

......

例:某市中試題

因而遷移理解運動物體的v-t圖象等。

課堂截圖

其它拓展思路

科學實驗中一定會使用特別重要普遍的方式“控制變量法”(控制惟一變量/對照實驗)。

因而這兒,還可以做:

1、“其他條件都一樣,不同斜面斜度對貨車平均速率的影響”

2、“其他條件都一樣,不同粗糙程度的桌面對貨車平均速率的影響”

3、“其他條件都一樣,相同重量的不同貨車對貨車平均速率的影響”

4、“其他條件都一樣,負重不同的同一貨車對貨車平均速率的影響”

教學反省

本節課以實驗探究、以中學生為主體、注重培養中學生能力。讓中學生經歷實驗探究的過程,從實驗目的,原理,器材,推測,設計,操作,評估等過程,都是中學生逐漸逐漸層層推動而實現的。

發揮中學生自主學習的能力,基于已有的平均速率的概念的基礎上,推測貨車下降過程的運動,設計出借助比較平均速率,證明貨車下降時運動的特征,并通過實驗,得到明晰的證明,以及通過小組朋友合作討論,得出實驗中須要建立的環節:例如,怎樣借助傳感技術好更確切地檢測3個時間點,降低偏差等。